- •Вопрос 1:

- •Вопрос 2:

- •Вопрос 3:

- •Вопрос 18 Электрический ток. Сила и плотность тока

- •Вопрос 19

- •Вопрос 20

- •Вопрос 22

- •Вопрос 23

- •Вопрос 24

- •Вопрос 25

- •Вопрос 27 Сила Ампера

- •§2 Вращение рамки в магнитном поле

- •Вопрос 29

- •6.3.2. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции

- •Вопрос 31

- •§4 Магнитное поле соленоида и тороида

- •Вопрос 32

- •Вопрос 33

- •Вопрос 34

- •Вопрос 34:

- •Свойства ферромагнетиков

- •Вопрос 35:

- •Вопрос 36:

Вопрос 22

Рассмотрим

произвольный участок цепи постоянного

тока, к концам которого приложено

напряжение U.

За время t через

каждое сечение проводника проходит

заряд ![]() .

Это равносильно тому, что заряд q переносится

за время tиз

одного конца проводника в другой.

При

этом силы электростатического поля и

сторонние силы, действующие на данном

участке, совершают работу

.

Это равносильно тому, что заряд q переносится

за время tиз

одного конца проводника в другой.

При

этом силы электростатического поля и

сторонние силы, действующие на данном

участке, совершают работу ![]() .

Разделив работу на время t,

за которое она совершается, получим

мощность, развиваемую током на

рассматриваемом участке

.

Разделив работу на время t,

за которое она совершается, получим

мощность, развиваемую током на

рассматриваемом участке ![]() .

Эта

мощность может расходоваться на

совершение работы над внешними телами;

на протекание химических реакций; на

нагревание данного участка цепи и др.

В

случае, когда проводник неподвижен и

химических превращений в нем не

совершается, работа тока затрачивается

на увеличение внутренней энергии

проводника, в результате чего проводник

нагревается. Принято говорить, что при

протекании тока в проводнике выделяется

тепло

.

Эта

мощность может расходоваться на

совершение работы над внешними телами;

на протекание химических реакций; на

нагревание данного участка цепи и др.

В

случае, когда проводник неподвижен и

химических превращений в нем не

совершается, работа тока затрачивается

на увеличение внутренней энергии

проводника, в результате чего проводник

нагревается. Принято говорить, что при

протекании тока в проводнике выделяется

тепло

![]() (4.1)

(4.1)

Это соотношение называется законом Джоуля - Ленца. Оно было экспериментально установлено английским физиком Д. П. Джоулем и подтверждено точными опытами Э. Х. Ленца. Если сила тока изменяется со временем, то количество теплоты, выделяющееся в проводнике за время t, вычисляется по формуле

.

.

От формулы (4.1), можно перейти к выражению, характеризующему выделение тепла в различных точках проводника. Выделим в проводнике элементарный объем в виде цилиндра. Согласно закону Джоуля - Ленца, за время dt, в этом объеме выделится количество теплоты

![]() .

.

Величину ![]() называют

удельной тепловой мощностью тока. Эта

формула представляет собой дифференциальную

форму закона Джоуля - Ленца.

называют

удельной тепловой мощностью тока. Эта

формула представляет собой дифференциальную

форму закона Джоуля - Ленца.

Вопрос 23

Вопрос 24

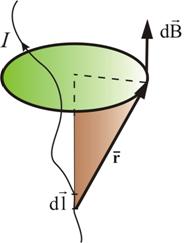

В 1820 г. французские физики Жан Батист Био и Феликс Савар, провели исследования магнитных полей токов различной формы. А французский математик Пьер Лаплас обобщил эти исследования. Он проанализировал экспериментальные данные и сделал вывод, что магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма(суперпозиция) полей, создаваемых отдельными элементарными участками тока:

![]()

Элемент тока длины dl (рис. 1.4) создает поле с магнитной индукцией:

|

|

(1.2.1) |

|

или в векторной форме:

|

|

(1.2.2) |

|

Это и есть закон Био–Савара–Лапласа, полученный экспериментально.

Рис. 1.4

Здесь I –

ток;

–

вектор, совпадающий с элементарным

участком тока и направленный в ту

сторону, куда течет ток; ![]() –

радиус-вектор, проведенный от элемента

тока в точку, в которой мы определяем

–

радиус-вектор, проведенный от элемента

тока в точку, в которой мы определяем ![]() ; r –

модуль радиус-вектора; k –

коэффициент пропорциональности,

зависящий от системы единиц.

; r –

модуль радиус-вектора; k –

коэффициент пропорциональности,

зависящий от системы единиц.

Как видно из рисунка, вектор магнитной индукции направлен перпендикулярно плоскости, проходящей через и точку, в которой вычисляется поле.

Направление связано с направлением «правилом буравчика»: направление вращения головки винта дает направление , поступательное движение винта соответствует направлению тока в элементе.

Таким образом, закон Био–Савара–Лапласа устанавливает величину и направление вектора в произвольной точке магнитного поля, созданного проводником с током I.

Модуль вектора определяется соотношением:

|

|

(1.2.3) |

|

где α – угол между и ; k – коэффициент пропорциональности, зависящий от системы единиц.

В международной системе единиц СИ закон Био–Савара–Лапласа для вакуума можно записать так:

|

|

(1.2.4) |

|

где ![]() –

магнитная постоянная.

–

магнитная постоянная.