- •У множители напряжения

- •Регистры

- •Параллельные регистры (регистры памяти)

- •1 Параллельный регистр

- •Регистры сдвига

- •3.2.1. Сдвиговый регистр в динамическом режиме.

- •Цифровые запоминающие устройства

- •Информационная ёмкость цифрового запоминающего устройства

- •Классификация[править | править исходный текст]

- •Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой

- •Особенности выбора выпрямительных диодов

- •Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой

- •Способы реализации цап с взвешенным суммированием токов

Цифровые запоминающие устройства

Цифровые запоминающие устройства — устройства, предназначенные для записи, хранения и считывания информации, представленной в цифровом коде.

К основным параметрам цифровых ЗУ относятся информационная ёмкость (битов, тритов и т. д.), потребляемая мощность, время хранения информации, быстродействие.

Самое большое распространение цифровые запоминающие устройства приобрели в компьютерах (компьютерная память). Кроме того, они применяются в устройствах автоматики и телемеханики, в приборах для проведения экспериментов, в бытовых устройствах (телефонах, фотоаппаратах, холодильниках, стиральных машинах и т. д.), в пластиковых карточках, замках.

Информационная ёмкость цифрового запоминающего устройства

Ёмкость запоминающего устройства равна количеству устойчивых (распознаваемых) состояний запоминающего устройства.

Количество

состояний запоминающего устройства,

состоящего из ![]() элементарных

ячеек, определяется в комбинаторике и

равно количеству размещений

с повторениями:

элементарных

ячеек, определяется в комбинаторике и

равно количеству размещений

с повторениями:

![]() ,

где

,

где

—

количество

состояний одной элементарной ячейки

запоминающего устройства, в SRAM —

количество состояний триггера,

в DRAM —

количество распознаваемых уровней

напряжения на конденсаторе, в устройствах

с магнитной записью — количество

распознаваемых уровней намагничивания

на одном элементарном участке записи

(один элементарный участок записи в

устройствах записи на магнитную ленту,

на магнитные барабаны, на магнитные

диски — одна распознаваемая

элементарная часть дорожки, в устройствах

записи на ферритовые кольца — одно

ферритовое кольцо),

—

количество

состояний одной элементарной ячейки

запоминающего устройства, в SRAM —

количество состояний триггера,

в DRAM —

количество распознаваемых уровней

напряжения на конденсаторе, в устройствах

с магнитной записью — количество

распознаваемых уровней намагничивания

на одном элементарном участке записи

(один элементарный участок записи в

устройствах записи на магнитную ленту,

на магнитные барабаны, на магнитные

диски — одна распознаваемая

элементарная часть дорожки, в устройствах

записи на ферритовые кольца — одно

ферритовое кольцо),— количество элементарных ячеек запоминающего устройства, в SRAM — количество триггеров, в DRAM — количество конденсаторов, в устройствах с магнитной записью — количество элементарных участков записи (в устройствах записи на магнитную ленту, на магнитные барабаны, на магнитные диски — количество распознаваемых элементарных участков дорожки, в устройствах записи на ферритовые кольца — количество ферритовых колец).

Классификацию цифровых запоминающих устройств можно выполнять по ряду признаков: функциональному назначению; способу хранения информации; технологическому исполнению; способу обращения к массиву элементов памяти

Классификация[править | править исходный текст]

По форме записанной информации:

аналоговые;

цифровые.

По устойчивости записи и возможности перезаписи:

Постоянные (ПЗУ), содержание которых не может быть изменено конечным пользователем (например, BIOS). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации.

Записываемые (ППЗУ), в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз (например, CD-R).

Многократно перезаписываемые (ПППЗУ) (например, CD-RW).

Оперативные (ОЗУ) — обеспечивают режим записи, хранения и считывания информации в процессе её обработки. Быстрые, но дорогие ОЗУ (SRAM) строят на триггерах, более медленные, но более дешёвые разновидности ОЗУ — динамические ЗУ (DRAM) строят на элементах состоящих из ёмкости (конденсатора) и полевого транзистора, используемого в качестве ключа разрешения записи-чтения. В обоих видах ЗУ информация исчезает после отключения от источника питания (например, тока).

По энергозависимости:

энергонезависимые, записи в которых не стираются при снятии электропитания;

энергозависимые, записи в которых стираются при снятии электропитания;

статические, которым для хранения информации достаточно сохранения питающего напряжения;

динамические, в которых информация со временем разрушается (деградирует), и, кроме подачи электропитания, необходимо производить её периодическое восстановление (регенерацию).

По типу доступа:

С последовательным доступом (например, магнитные ленты).

С произвольным доступом (RAM; например, оперативная память).

С прямым доступом (например, жёсткие диски).

С ассоциативным доступом (специальные устройства, для повышения производительности баз данных).

По геометрическому исполнению:

дисковые (магнитные диски, оптические, магнитооптические);

ленточные (магнитные ленты, перфоленты);

барабанные (магнитные барабаны);

карточные (магнитные карты, перфокарты, флэш-карты, и др.);

печатные платы (карты DRAM, картриджи).

По физическому принципу:

перфорационные (с отверстиями или вырезами)

перфокарта

перфолента

с магнитной записью

магнитные сердечники (пластины, стержни, кольца, биаксы)

магнитные диски

Жёсткий магнитный диск

Гибкий магнитный диск

магнитные ленты

магнитные карты

оптические

CD

DVD

HD-DVD

Blu-ray Disc

магнитооптические:

CD-MO

использующие накопление электростатического заряда в диэлектриках (конденсаторные ЗУ, запоминающие электроннолучевые трубки);

использующие эффекты в полупроводниках (EEPROM, флэш-память)

звуковые и ультразвуковые (линии задержки);

использующие сверхпроводимость (криогенные элементы);

другие.

По количеству устойчивых (распознаваемых) состояний одного элемента памяти:

двоичные

троичные

десятичные

НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Для кратковременного хранения небольших объемов кодовых слов обычно используют регистры. При необходимости длительного хранения или хранения больших объемов информации применяют запоминающие устройства (ЗУ), выполненные на специализированных ИС. Применение ЗУ, использующих ИС, позволяет максимально упростить аппаратную часть электронных устройств.

Строго говоря, для цели хранения информации может быть использовано большое число различных технических решений. Например, в качестве носителей информации часто используют магнитные диски или ленты. Однако ниже остановимся только на ЗУ, построенных с использованием полупроводниковой технологии.

Любое ЗУ, не зависимо от его выполнении назначения, характеризуется рядом параметров. Рассмотрим основные из них.

Емкость ЗУ (М) определяет максимально возможный объем ранимой в нем информации.

Единицей измерения количества информации является один бит. Это количество информации соответствующее одному разряду двоичного кодового слова или одной логической константе. Численно бит может принимать значения лог. О или лог. 1. Обычно информация, равная одному биту, хранится в одном элементарном запоминающем элементе (ЭЗЭ). Поэтому емкость ЗУ принято определять в битах или количестве кодовых слов с указанием их разрядности, При этом 8-разрядное кодовое слово называют байтом.

Для определения больших объемов информации используют приставки кило и мета, означающие соответственно 21О=1024 бит— = 1 Кбит и 220=1 048576 бит=1 Мбит,

Для более детального определения структуры используют понятие «организация ЗУ>(N*L), под которым понимают число кодовых слов (N), хранимых в ЗУ с указанием их длины (разрядности) (L). Очевидно, что емкость ЗУ связана с параметрами, характеризующими его организацию, соотношением

M = NL.

Из сказанного следует, что при одном и том же объеме хранимой информации память может иметь различную организацию. Так, два ЗУ с организацией 32x8 и 256x1 имеют одинаковый объем памяти, равный 256 бит.

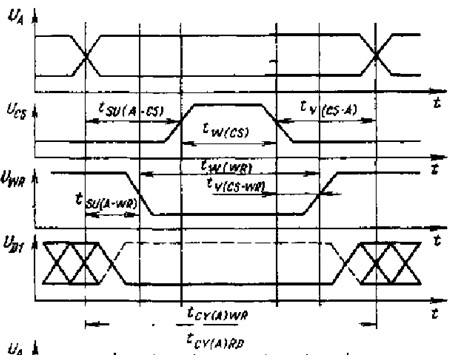

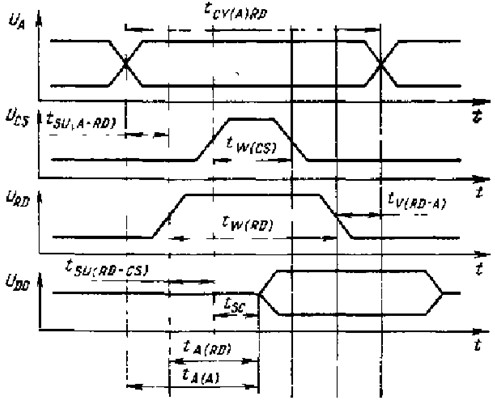

Динамические характеристики ЗУ в общем случае определяются большим числом различных временных параметров, основными среди которых являются времена выборки (обращения) и циклов адреса в режимах чтения и записи.

Временем выборки I называется временной интервал между подачей на вход памяти заданного сигнала и получением на вы ходе данных при условии, что все остальные сигналы поданы.

Согласно данному определению, время выборки можно опре делять относительно любого из необходимых для работы памяти сигналов.

Временем цикла адреса в режиме записи (Lcy(A)WR) называется минимальное время совпадения сигналов на управляющих входах памяти, необходимое для надежной записи в нее информации- аналогично для режима считывания определяется и tsy(a)RD.

Для надежной работы ЗУ необходимо соблюдение определенных временных соотношений между различными управляющими сигналами. Эти соотношения задаются временами цикла (T sr), установления (Tsu), длительности действия (tw) и сохранения (tv) сигналов. Под указанными параметрами понимают: tsv — интервал между началами (окончаниями) сигналов ка любом управляющем входе ИС;Tsu — интервалы, соответственно, между началами и окончаниями двух различных управляющих сигналов; tw — длительность действия заданного сигнала управления. Указанные времена могут задаваться относительно любых управляющих сигналов ИС ЗУ.

Определение основных динамических параметров ЗУ в различных режимах работы иллюстрируется временными диаграммами, приведенными на рис. 21-1,а,б.

Говоря о быстродействии памяти, необходимо помнить, что прежде чем считать информацию, требуется найти ее местоположение в ЗУ.

При разработке полупроводниковых ЗУ нашел применение метод произвольного доступа, при котором время выборки постоянно и не зависит от местоположения информации в хранящемся массиве.

По выполняемой функции ЗУ можно классифицировать на:

-оперативные упоминающие устройства (ОЗУ);

-постоянные запоминающие устройства (ПЗУ).

К оперативным относят ЗУ, использующиеся для хранения информации, получаемой в процессе работы устройства и обеспечивающие соизмеримые времена ее считывания и записи.

Оперативные ЗУ могут быть выполнены как статическими, так и динамическими, В статических ОЗУ вписанная информация постоянно хранится в выделенном для нее месте и не разрушается при ее считывании. Разрушение информации возможно только при ее принудительном стирании или отключении напряжения источника питания.

В динамических ОЗУ информация постоянно циркулирует в массиве, отведенном для ее хранения. При этом считывание информации сопровождается ее разрушением. Для сохранения информации ее необходимо перезаписать заново.

Основным требованием, предъявляемым к ОЗУ, является обеспечение максимально возможного быстродействия при заданных объеме и организации.

Для обозначения на принципиальных электрических схемах НС ОЗУ используется сокращение RAM (random access memory).

Постоянные ЗУ предназначены для хранения информации, остающейся неизменной в течение всего времени эксплуатации устройства. Обычно это либо неизменные последовательности кодов» определяющие алгоритмы, по которым функционирует устройство» либо некоторые константы, требуемые для выполнения определенных вычислений.

В зависимости от возможности записи информации ПЗУ подразделяются на три подкласса: масочные ПЗУ» программируемые ПЗУ, непрограммируемые ПЗУ. Для обозначения на принципиальных электрических схемах ИС ПЗУ используется сокращение ROM {read only memory). Более подробно свойства и области применения отдельных видов ЗУ будут рассмотрены ниже.

33.