Санкт-Петербургский государственный горный университет

Кафедра геологии и разведки месторождений полезных ископаемых

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ГРМПИ, проф.

_____________ А.В.Козлов

«____»_____________20___г.

Тутакова А.Я.

ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Методические указания для студентов специальности

Шахтное и подземное строительство (ГС)

Направление 130400 «Горное дело»

Санкт-Петербург

2012

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:

– познакомить студентов с основами методики полевых геологических наблюдений;

– познакомить студентов с основами геологического строения Ленинградской области, в том числе с основными полезными ископаемыми региона, а также с использованием природного камня в архитектуре города.

ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ГС

Для полевых выездов необходимо иметь:

- кепку; удобную обувь (!); накидку от дождя; куртку или тёплый свитер (в Саблинскую пещеру);

- рюкзак, полевой дневник (+ручку или карандаш), фонарик (в Саблинскую пещеру); наличие фотоаппарата при документации обнажений и фотоснимков (собственных!) в отчёте приветствуется;

- не забыть про еду и минеральную воду.

Для успешной сдачи зачёта по практике необходимо (каждому лично!):

- знать общие черты геологического строения и полезные ископаемые Ленинградской области;

- уметь ориентироваться в отобранных образцах (без этикеток!) – назвать горную породу и минералы;

- уметь ориентироваться в собственном полевом дневнике.

На бригаду написать отчет по геологической практике в Ленинградской области (5-7 страниц рукописного текста в расчёте на формат А4): на титульном листе приводится название университета, факультета, название отчета, группа, номер бригады, фамилии и инициалы выполнивших отчет, дата написания. Далее следуют разделы:

Содержание (название разделов с указанием фамилии и инициалов, выполнившего этот раздел);

Введение (цель и места проведения практики, краткие географические сведения о Ленинградской области);

1. Основные черты геологического строения Ленинградской области (краткое описание всех горных пород, выделяя те из них, которые наблюдали, с указанием места наблюдения, начиная с древнейших и заканчивая современными).

2. Полезные ископаемые Ленинградской области (виды и использование).

3. Геологические маршруты (по каждому маршруту: описание наблюдаемых горных пород; зарисовки стенок карьеров осадочных и интрузивных пород).

4. Природный камень в архитектуре Санкт-Петербурга (краткое описание экскурсий, самостоятельное описание архитектурного объекта).

Заключение (как проходила практика, отношение и пожелания к геологической практике).

Список использованной литературы.

Приложение: фото (собственные!) – желательно.

Основы методики полевых наблюдений

Полевые работы проводятся в виде геологических маршрутов. Ход маршрута и точки наблюдения наносятся на карту фактического материала (топографическую), а подробное описание фиксируется в полевом дневнике. Расстояние между точками наблюдения определяется масштабом составляемой карты. Важна привязка на местности точек наблюдения!

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК:

Санкт-Петербургский государственный горный институт

Дневник учебной геологической практики

студента _____________ группы ________. Начат _________; окончен _________.

(Для каждого маршрута: дата _________. маршрут № ____, название (район) ___________ )

В полевом дневнике записывают: на каждой точке наблюдения – наблюдаемые горные породы (предварительное определение), их условия залегания (элементы залегания), наблюдения по ходу маршрута – на правой странице, зарисовки обнажений (в масштабе!), номера образцов (этикетки!), номера фотографий (масштаб на фото!) – на левой странице (или номера записывают на полях). Кроме геологических маршрутов для составления геологической карты или поисков месторождений полезных ископаемых могут бурить скважины, проводить геофизические исследования. В результате после камеральной обработки полученных данных, включая лабораторные исследования, составляется геологическая карта (карта полезных ископаемых и др.карты) и объяснительная записка к ней и отчёт о проведённых геологосъёмочных или геологоразведочных работах.

Каждая бригада в конце занятия показывает умение измерять элементы залегания горным компасом.

Горный компас

Элементы залегания замеряются горным компасом. Горный компас состоит из магнитной стрелки и большого лимба (круга), необходимых для замеров азимутов, а также из клинометра и полулимба для замеров угла падения. Горный компас смонтирован на прямоугольной пластинке, в середине которой прикреплен лимб, разделенный на 3600. Градуировка лимба произведена против часовой стрелки (соответственно, "переставлены" и страны света: В и З), что сделано из соображений ускорения и упрощения производства замеров азимутов. Заданное направление обычным компасом определяется при совмещении севера лимба с северным концом магнитной стрелки, визируя на заданный предмет, определяем азимут (по градуированному лимбу). Горный компас позволяет непосредственно определить направление линии, с которой при измерениях совмещается длинная сторона компаса. Приложим к заданной линии длинную сторону горного компаса и северный конец стрелки непосредственной покажет требуемый азимут.

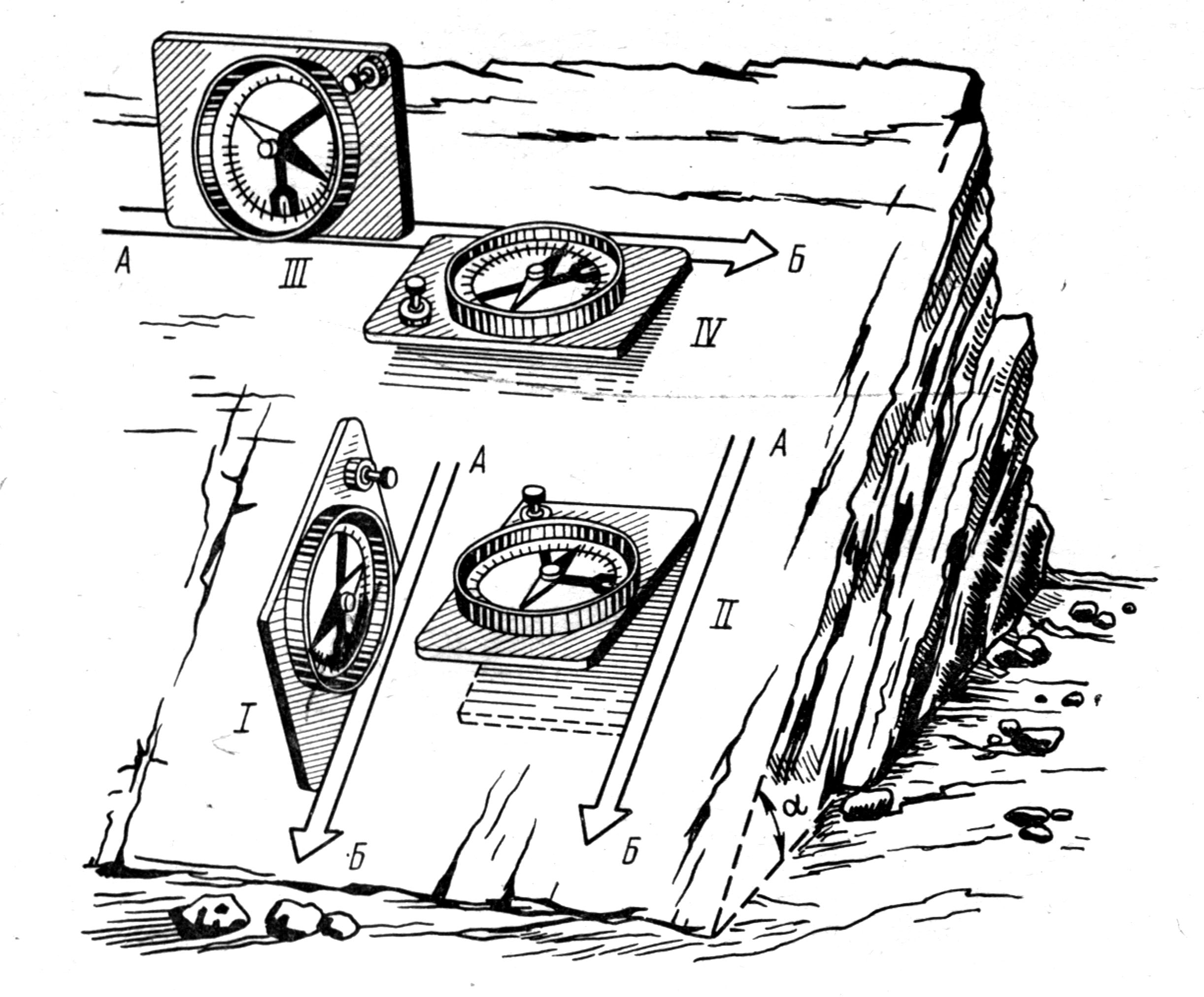

При

замере элементов залегания сначала

определяют положение линии падения и

значение угла падения. Для этого на

плоскости слоя устанавливают горный

компас вертикально, длинной стороной

на ребро, отвесом вниз (рис.I).

Магнитная стрелка закреплена.

При

замере элементов залегания сначала

определяют положение линии падения и

значение угла падения. Для этого на

плоскости слоя устанавливают горный

компас вертикально, длинной стороной

на ребро, отвесом вниз (рис.I).

Магнитная стрелка закреплена.

Рис. Измерение элементов залегания пласта горным компасом

По клинометру отмечают наибольшее значение угла падения. В направлении длинной стороны компаса мысленно проводят на плоскости слоя прямую АБ, которая покажет направление линии падения. Для определения азимута падения компас поворачивают, не отрывая от линии АБ, до совмещения основания его с плоскостью слоя. (Короткая сторона компаса в этот момент покажет направление линии простирания.) Компас приводят в горизонтальное положение (см.рис.II). При замере азимута падения необходимо держать компас так, чтобы север лимба был направлен в сторону падения слоя. Отпускают магнитную стрелку и по северному концу на лимбе компаса читают значение азимута падения. Поскольку азимут простирания отличается от азимута падения на 900, то его можно не измерять компасом, а вычислить, прибавив к величине азимута падения или отняв от неё 900.

КРАТКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь Ленинградской области – около 85 тыс.км2. Территория представляет собой в основном пологохолмистую равнину, на Карельском перешейке (север – северо-запад области) – грядово-холмистый рельеф. Ленинградская область граничит с Финляндией, Карелией, Вологодской обл., Новгородской и Псковской обл., Эстонией. Ладожское озеро – крупнейший пресноводный водоём Европы площадью около 18 тыс.км2, глубина в южной части – 30-50 м, в северной – 200-300 м. Финский залив (южный и восточный берега). В отчёте можно написать подробнее: назвать крупные города и реки.

ОСНОВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградская область расположена в зоне сочленения Балтийского щита, сложенного докембрийскими образованиями, и Русской плиты, образованной более молодыми осадочными породами палеозоя. К северу от Петербурга, на Карельском перешейке, обнажены кристаллические породы докембрия (Балтийский щит), а на юге распространены осадочные толщи палеозоя, залегающие почти горизонтально (Русская плита).

Самые древние, архейские, породы выходят на дневную поверхность в северной части Карельского перешейка в Выборгском и Приозерском районах. Они представлены преимущественно гнейсами, которые прорваны многочисленными интрузиями гранитов протерозойского возраста, реже диоритов и габбро. Наиболее крупный массив гранитов-рапакиви – Выборгский (18 тыс.км2; бόльшая часть – в Финляндии), в пределах которого разведаны многочисленные месторождения гранитов, пригодных для производства блоков различного назначения, облицовочных плит и высококачественного щебня.

На Онежско-Ладожском перешейке в Подпорожском районе на поверхность выходят пёстро-красноцветные кварцито-песчаники шокшинской свиты раннего протерозоя. Породы позднего протерозоя – рифей и венд – (гравелиты, конгломераты, песчаники с прослоями глин и алевролитов) выходят под четвертичные отложения к северу от Петербурга и северо-восточной части области (в этих отложениях проложено Петербургское метро).

В основании палеозойской эратемы залегают отложения кембрийской системы (570-505 млн.лет). На поверхность под четвертичные отложения они выходят в пределах довольно узкой полосы, протягивающейся с запада на восток. Нижний отдел кембрийской системы сложен песчаниками, алевролитами, глинами (в т.ч. голубовато-серыми – "синими"), с которыми связаны месторождения керамического сырья. Средний отдел сложен мелкозернистыми полевошпато-кварцевыми песками с линзами песчаников и кварцевых песков (сырьё для изготовления стекла, хрусталя). Верхнекембрийские отложения представлены преимущественно кварцевыми песками и песчаниками с прослойками глины.

В южном направлении кембрийские отложения погружаются под образования ордовикской системы (505-438 млн.лет). Нижнеордовикские отложения представлены оболовыми песками и песчаниками (с обломками obolusов связано Кингисеппское месторождение фосфоритов), диктионемовыми сланцами (темно-коричневые, почти черные аргиллиты и тонкослоистые глины), доломиты и известняки, с которыми связано Путиловское месторождение строительного камня. Среднеордовикские представлены преимущественно известняками и доломитами с прослоями мергелей и горючих сланцев. Верхнеордовикские отложения встречаются только на западе Ленинградской области в районе г.Сланцы. Это известняки и доломиты с прослоями глинистых известняков (щебень, известняковая мука, цемент).

В силуре (438-408 млн.лет) территория области представляла собой сушу, подвергавшуюся интенсивному разрушению, поэтому отложения этого периода не сохранились.

Отложения девонской системы (408-360 млн.лет) распространены в южной и юго-восточной части Лен.обл., занимая более 40% её площади. Средний отдел представлен мергелями, известняками, доломитами с прослоями песков (в т.ч. кварцевых), песчаников, алевритов и глин. В составе верхнедевонских отложений преобладают песчано-глинистые породы, кроме того, на юго-востоке встречаются известняки и мергели.

Отложения каменноугольной системы (360-286 млн.лет), представленные нижним и средним отделами, занимают восточную часть Лен.обл. Это песчано-глинистые отложения, в которых располагаются месторождения бокситов и огнеупорных глин, а также кварцевые пески (сырьё для стекольных изделий), доломиты и известняки (флюс, цемент, известняковая мука, строительная известь, щебень; Пикалевское месторождение).

В геологическом разрезе Ленинградской области отсутствуют отложения последней системы палеозоя – пермской, а также мезозойские (триас, юра, мел) образования. Они были размыты и снесены за пределы рассматриваемой территории.

Отложения ранних этапов кайнозойской эры (палеогеновые и неогеновые) в пределах области не сохранились. Верхненеогеновые песчано-глинистые осадки предположительно озерно-речного генезиса вскрыты буровыми скважинами в бассейне реки Оять на глубине около 125 м. Отложения заключительного периода кайнозойской эры – четвертичного – почти сплошным чехлом покрывают территорию Ленинградской области (от раннечетвертичных, начиная с 1,6 млн.лет, до позднечетвертичных – 100-10 тыс.лет – и современных). Мощность четвертичных отложений сильно меняется: минимальные значения 0-3 м преобладают на севере области (Карельский перешеек), Ижорской возвышенности и Путиловском плато (центральная и западная часть области); максимальные (до 180 м) – в древних долинах; в основном мощность четвертичных отложений от 10 до 30 м. Это ледниковые и водно-ледниковые отложения: пески, глины, щебень, галька, гравий, валуны, торфяно-болотные отложения, во многих озёрах – сапропель. С озёрно-ледниковыми отложениями связаны месторождения кирпично-черепичных глин. Море покинуло перемычку между Финским заливом и Ладожским озером около 4 тысяч лет назад. Этим временем определяется возраст реки Невы. Ладожское озеро образовалось около 9 тыс.лет назад.