6 Поток вектора

В современной физике потоком вектора а называют скалярную физическую величину Φа = ∫∫S а dS = ∫∫S (а n) dS , ( 1 ) где S – площадь произвольно расположенной поверхности; а – произвольный вектор, начало которого лежит на поверхности S; dS = n dS – псевдовектор, поставленный в соответствие ориентированной элементарной площадке (И.Бронштейн и К.Семендяев, 1968); n – орт нормали к элементарной площадке dS. Чаще всего приводится первая запись уравнения (1), но это не меняет того, что физическая величина Φа в уравнении (1) является скаляром. Псевдовектор элементарной площадки dS, является чистой математической абстракцией. В статье, посвященной физическому содержанию векторной величины, показано, что согласно принципу причинности произвольную векторную величину а следует рассматривать как локализациюполного вектора, распределенного по площади и приложенного в точке с заданными координатами. Когда в математике и физике сначала вводят понятие частной величины (локального вектора), а затем – понятие общей величины, называемой потоком вектора, то мы имеем дело с не всегда оправданным применением индуктивного метода (от частного к общему). А дедуктивный метод (от общего к частному) предполагает сначала введение полной величины (неудачно названной в данном случае потоком вектора), а затем уже – введение локализованной величины (самого вектора). Термин "поток вектора" является, по нашему мнению, отражением неаккуратности в присвоении названий физическим величинам и должен быть заменен другим термином. Процитируем популярный справочник по математике И.Бронштейна и К.Семендяева (1986): "Каждой ориентированной плоской площадке Σ можно поставить в соответствие вектор S, имеющий направление n и модуль, равный ее площади S ". Приведем пример. На основании приведенной цитаты может показаться, что такая векторная величина, как перемещение объема ΔV, является скаляром, так как определяется скалярным произведением ΔV = хdS. Но приводимое в учебниках по физике указание на то, что "поток вектора скорости" является скалярной величиной, противоречит принципу причинности. Ведь перемещение x центра перемещаемого объема dVявляется следствием перемещения этого объёма, а не его причиной. При соблюдении принципа причинности следует записать выражение x = dV/dS. И тогда элементарная площадка dS остается скаляром, чем она, по сути дела, и является. А понятие о псевдовекторе площадки dS остается математической абстракцией, не имеющей физического содержания. Почему же в теории физического поля применяются скалярные потоки вектора? Дело в том, что при анализе физического поля не применяются понятия о проточных системах и перемещаемых координатах состояния, и применение скалярных потоков вектора себя оправдывает теоретически, так как в этом случае оно не противоречит принципу причинности. Но и тут следует заметить, что вместо записи dS, как это принято в векторном анализе, предпочтительнее указывать запись ndS. В частности, поток вектора магнитной индукции B (магнитный поток) Φm = ∫∫S BndS является величиной скалярной, ведь в магнитных цепях никакие энергоносители не перемещаются. Это следует объяснять при преподавании, чтобы не казалось, будто в магнитных цепях что-то движется. А такие мысли могут появиться по причине того, что в термине "магнитный поток" присутствует слово "поток".

7

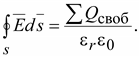

. Поток вектора электрического смещения через любую замкнутую поверхность, окружающую некоторый объем, равен алгебраической сумме свободных зарядов, находящихся внутри этой поверхности

![]() (15.11)

(15.11)

Вектор ![]() –

это такая характеристика поля, которая

не зависит от диэлектрических свойств

среды.

–

это такая характеристика поля, которая

не зависит от диэлектрических свойств

среды.

2. Так

как ![]() ,

то теорему Гаусса для однородной и

изотропной среды можно записать:

,

то теорему Гаусса для однородной и

изотропной среды можно записать:

(15.12)

(15.12)

Вектор ![]() –

это характеристика поля, которая зависит

от диэлектрических свойств среды.

–

это характеристика поля, которая зависит

от диэлектрических свойств среды.

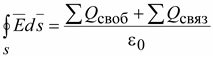

3. Поток вектора через любую замкнутую поверхность создается не только суммой свободных зарядов, но и суммой связанных зарядов

.

(15.13)

.

(15.13)

Теорему Гаусса можно использовать для нахождения напряженности или электрического смещения в какой-либо точке поля, если через эту точку можно провести замкнутую поверхность таким образом, что все ее точки будут в симметричных (одинаковых условиях по отношению к заряду, находящемуся внутри замкнутой поверхности).

Такой поверхностью являются обычно сфера (если заряд точечный), или боковая поверхность цилиндра (если заряд линейный).

8

Теорема Остроградского-Гаусса |

|

Обозначим через G трехмерное тело, ограниченное кусочно-непрерывной, гладкой, замкнутой поверхностьюS с внешней нормалью. Предположим, что задано векторное поле

компоненты которого имеют непрерывные частные производные. Согласно формуле Остроградского-Гаусса,

где через

обозначена дивергенция векторного

поля

В

частном случае, полагая

|

Пример 1 |

|

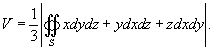

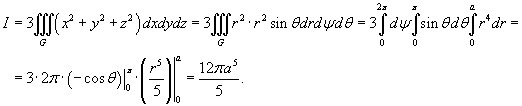

Вычислить

поверхностный интеграл Решение. Используя формулу Остроградского-Гаусса, можно записать Вычислим полученный тройной интеграл в сферических интегралах. |

9

Теорема Гаусса выражает замечательное свойство электрического поля, которое позволяет представить эту теорему в иной форме, расширяющей ее возможности как инструмента исследования и расчета. Найдем дифференциальную форму теоремы Гаусса, в которой устанавливается связь между объемной плотностью заряда p иизменениями напряженности (E) в окрестности данной точки пространства.

Пусть имеем заряд q в объеме V, охватываемом замкнутой поверхностью S, представим его как

|

|

(12.1) |

где < r> – среднее по объему V значение объемной плотности заряда. Запишем теорему Гаусса:

|

|

(12.2) |

Тогда подставим это выражение в (12.1) и разделим обе части равенства на V. В результате получим:

|

|

(12.3) |

Теперь устремим объем V®0, стягивая его к интересующей нас точке поля. Тогда <r> будет стремиться к значению r в данной точке поля, а левая часть уравнения будет стремиться к /0.

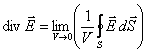

Величину,

являющуюся пределом отношения ![]() Е dSк V при V0,

называют дивергенцией

поляЕ и

обозначают divE.

То есть, по определению:

Е dSк V при V0,

называют дивергенцией

поляЕ и

обозначают divE.

То есть, по определению:

|

|

(12.4) |

Аналогично определяется дивергенция любого другого векторного поля. Из определения (12.4) следует, что дивергенция вектораEявляется скалярной функцией координат.

Чтобы найти дивергенцию Е надо взять бесконечно малый объем V, определить поток вектора Е сквозь замкнутую поверхность, охватывающую этот объем, и найти отношение этого потока к объему. Полученное выражение для дивергенции поля вектора Е будет зависеть от выбора системы координат (в разных системах координат оно оказывается разным). Если есть декартова система координат (x, y, z), то

|

|

(12.5) |

Итак, мы выяснили, что при V0 в выражении (8.3) его правая часть стремится к /0, а левая – к divE. Из (12.4) следует, что дивергенция поля Е связана с плотностью заряда в той же точке уравнением:

|

|

(12.6) |

оно и выражает теорему Гаусса в дифференциальной форме.

В дифференциальной форме теорема Гаусса является локальной теоремой: дивергенция поля Е в данной точке зависит только от плотности электрического заряда r в той же точке и больше ни от чего.

Написание многих формул и действия с ними значительно упрощаются, если ввести векторный дифференциальный оператор Ñ (набла, или оператор Гамильтона), Под этим вектором подразумевается вектор с компонентами /x, /y, /z. Следовательно, в декартовой системе координат оператор Ñ имеет вид:

|

|

(12.7) |

где i, j, k–

орты осей x, y, z.

Сам по себе вектор Ñ смысла не имеет. Он

приобретает смысл только в сочетании

со скалярной или векторной функцией,

на которую он символически умножается.

При умножении вектора набла на скаляр

φ получим вектор – ![]() .

Если умножим вектор Ñ скалярно на вектор

Е, то получим скаляр:

.

Если умножим вектор Ñ скалярно на вектор

Е, то получим скаляр:

|

|

(12.8) |

а это и есть по определению не что иное, как divE или ÑЕ. То есть дивергенция поля E скаляр и может быть записана как divEили ÑЕ (в обоих случаях читается как – «дивергенция вектора Е»).

Если

умножить вектор ![]() векторно

на

векторно

на ![]() ,

то получится вектор с компонентами:

,

то получится вектор с компонентами:

![]() ,

,

которые совпадают с компонентами rot . Таким образом, существует два способа обозначений градиента, дивергенции и ротора:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Обозначения с помощью оператора обладают рядом преимуществ, поэтому мы в дальнейшем и будем применять их. Например,

|

|

(12.9) |

где Δ –оператор Лапласа;

|

|

(12.10) |

(векторное произведение вектора самого на себя равно нулю);

|

|

(12.11) |

(смешанное произведение векторов равно объёму параллелепипеда, построенного на перемножаемых векторах как на сторонах, если два из этих векторов совпадают, объём параллелепипеда равен нулю).

Теорема Гаусса теперь может быть записана в виде:

|

|

(12.12) |

еще одна форма записи в дифференциальной форме теоремы Гаусса для электростатического поля в вакууме.

Дифференциальная форма записи электростатической теоремы Гаусса – это одно из замечательных свойств электрического поля. Т.е. в разных точках поля точечного заряда поле E отличается друг от друга, это же относится, вообще говоря, и к пространственным производным: Ex/x, Ey/y, Ez/z . Однако, по утверждению теоремы Гаусса, сумма этих производных, которая определяет дивергенцию Е, оказывается во всех точках поля (вне самого заряда) равной нулю. В тех точках поля, где div E>0 (дивергенция Е положительна), мы имеем источники поля (положительные заряды), а там где она отрицательна – стоки (отрицательные заряды).

Линии вектора Е выходят из источников поля, а заканчиваются в местах стоков.

Теорема Остроградского-Гаусса:

![]() –

это соотношение

справедливо для любых векторных

полей,

–

векторная величина, характеризующая

произвольное векторное поле.

–

это соотношение

справедливо для любых векторных

полей,

–

векторная величина, характеризующая

произвольное векторное поле.

![]()

![]() –

теорема Стокса:

–

теорема Стокса:

Циркуляция вектора по произвольному замкнутому контуру Г равна потоку вектора rot через произвольную поверхность S, ограниченную данным контуром.

Она позволяет найти циркуляцию вектора по контуру Г, ограничивающему поверхность S (контур может быть не плоским), если известен ротор вектора в каждой точке некоторой (не обязательно плоской) поверхности S.

Рассмотрим несколько интересных на наш взгляд примеров расчета напряженности или разности потенциалов для электростатического поля.

.

.