- •1Изучение unix® (Linux)

- •1.1Человеко-машинные системы

- •1.2Процедурные системы

- •1.3Проективные системы

- •1.4Открытые технологии

- •1.4.1История развития gnu/Linux

- •1.4.2Архитектура и философия unix®.

- •2Компоненты unix®

- •2.1Ядро

- •2.2Управление памятью

- •2.3Управление процессами

- •2.4Демоны

- •2.5Понятие файла в Linux

- •2.6Организация хранения файлов

- •2.6.1Что такое файловая система?

- •2.7Файловые системы Linux

- •2.8Утилиты

- •2.9Типы программ

- •3Процедура загрузки ос Linux

- •3.1Основные конфигурационные файлы

- •3.2Загрузка в однопользовательском режиме

- •3.3Настройка общесистемных сервисов

- •3.3.1Редактирование файла /etc/fstab

- •3.4Файлы и разделы подкачки

- •3.5Запуск демонов

- •3.6Процессы

- •3.7Управление процессами

- •3.7.1Команда ps

- •3.7.2Команда top

- •3.7.3Приоритеты

- •3.7.4Сигналы и команда kill

- •3.7.5Перевод процесса в фоновый режим

- •3.8Gnu grub загрузчик

- •3.8.1Что такое grub?

- •3.8.2Компиляция и инсталляция программного пакета grub

- •3.8.3Инсталляция загрузчика grub

- •3.8.4Конфигурация grub

- •4Справочная система Linux

- •4.1Руководство (man)

- •4.1.1Утилита man

- •4.2Утилиты whatis и apropos

- •4.3Работа с man

- •4.3.1Система info

- •4.3.3Howto файлы

- •4.3.4Ресурсы в Интеренете.

- •5Оболочка, Shell, командный интерпетатор.

- •5.1Начало работы с Shell

- •5.2Программы

- •5.2.1Выполнение команд

- •5.3Команды Shell

- •5.3.1Опции

- •5.3.2Аргументы

- •5.3.3Исключения

- •5.4Виртуальные консоли

- •5.5Псевдонимы и переменные

- •5.6Навигация и редактирование

- •5.7История команд

- •5.8Простые регулярные выражения

- •5.9Запуск команды на выполнение

- •5.10Стандартный ввод/вывод

- •5.11Фильтры

- •6Shell как язык программирования

- •6.1Сценарий

- •6.2Запуск сценария

- •6.3Встроенные переменные

- •6.4Условия проверки

- •6.4.1Сложные условия поиска:

- •6.4.2Условный оператор "if"

- •6.4.3Конструкции

- •6.4.4Оператор вызова ("case")

- •6.4.5Пустой оператор

- •6.5Функции в shell

- •6.6Популярные команды

- •6.6.1Поиск файлов.

- •6.6.2Поиск внутри файла

- •7Управление пользователями

- •7.1Структура файла /etc/passwd

- •7.2Структура файла /etc/group

- •7.3Псевдопользователи

- •7.4Команды работы с учетными записями пользователей

- •8Установка программного обеспечения

- •8.1Утилита rpm

- •8.2Утилита Apt

- •8.2.1Использование apt

- •8.2.2Установка или обновление пакетов.

- •8.2.3Удаление установленного пакета.

- •8.2.4Обновление всех установленных пакетов

- •8.2.5Поиск в репозитарии

- •9Сборка по из исходных кодов

- •9.1.1Необходимые сведения о программировании на языке Си

- •9.1.2Инсталляция из исходных текстов

- •10Файловая система

- •10.1Основы работы файловых стистем

- •10.1.1Файлы

- •10.1.2Каталоги

- •10.1.3Типы файлов

- •10.1.4Файлы физических устройств

- •10.1.5Именованные каналы (pipes)

- •10.1.6Сокеты (sockets)

- •10.1.7Символические ссылки

- •10.1.8Права доступа к файлам и каталогам

- •10.1.9Расширенные атрибуты доступа

- •10.2Управление файловой системой

- •10.2.1Разбиение диска на разделы, fdisk

- •10.2.2Создание и монтирование файловых систем

- •10.2.3Команды для работы с файлами

- •10.3Команда find и символы шаблонов для имен файлов

- •10.4Команда split — разбиваем файл на несколько частей

- •10.5Сравнение файлов и команда patch

- •10.6Команды архивирования файлов

- •10.6.1Программа tar

- •10.6.2Программа gzip

- •10.6.3Программа bzip2

- •10.6.4Примеры применения tar

- •11Сетевая файловая система (nfs)

- •11.1Запуск nfs

- •11.2Монтирование тома nfs

- •11.4Файл exports

- •12Популярные приложения

- •12.1Эффективная работа с vim

- •12.2Эффективно передвигаемся по файлу

- •12.3Вставка

- •12.4.1Использование mc

- •12.4.2Встроенный ftp-клиент

- •12.4.3Переименование групп файлов

- •13Сетевые средства Linux

- •13.1Общие сведения о сетях

- •13.1.1Стек tcp/ip

- •13.1.2Адресация Internet

- •13.1.3Система имен доменов (dns - Domain Name System)

- •13.1.4Модель Клиент-Сервер

- •13.1.5Адреса tcp/ip

- •13.1.6Преобразование адресов

- •13.2Конфигурация сетевых интерфесов

- •13.2.1Адрес сети

- •13.2.2Широковещательный адрес

- •13.2.3Адрес шлюза

- •13.2.4Адрес сервера имен

- •13.2.5Маска сети

- •13.3Файлы конфигурации tcp/ip

- •13.3.1Файл /etc/hosts

- •13.3.2Файл /etc/networks

- •13.3.3Файл /etc/init.D/network

- •13.3.4Параметры dns

- •13.3.5Файл host.Conf

- •13.3.6Файл /etc/resolv.Conf

- •13.4Команда ifconfig

- •13.5Маршрутизация

- •14Контроль состояния сети

- •14.3Команда lsof

- •14.4Проверка arp-таблиц

- •15Управление работой межсетевого экрана (брандмауэра) netfilter

- •15.1Настройка межсетевого экрана Iptables

- •15.2Порядок прохождения таблиц и цепочек

- •15.2.1Общие положения

- •15.3Как строить правила - основы

- •15.3.1Команды

- •15.3.2Критерии

- •15.3.3Общие критерии

- •15.4Неявные критерии

- •15.4.1Tcp критерии

- •15.4.2Udp критерии

- •15.4.3Критерий mac

- •16Shorewall: iptables с человеческим лицом

- •16.1Базовая настройка

- •16.2Фильтрация трафика

- •16.3Дополнительные возможности

- •16.3.1Вместо заключения

- •16.4Приложение. Устанавливаем Shorewall

- •17Управление ядром

- •17.1Версия ядра

- •17.2Причины для пересборки ядра

- •17.3Подготовка

- •17.4Компиляция (Make)

- •17.5Установка заплат

- •17.6Сборка единичного модуля

- •18Мониторинг системы

- •18.1Система ведения логов

- •18.2Демон Syslogd

- •18.2.1Параметры запуска

- •18.2.2Сигналы

- •18.2.3Файл конфигурации

- •18.2.4Советы по настройке syslog

- •18.3Logger - утилита записи в журнал

- •18.4Logrotate или "что делать со старыми журналами?"

- •18.5Logwatch или "как извлечь полезную информация из кучи мусора?"

- •19Cron - планирование заданий

- •19.1Настройка задач Cron

- •19.2Запуск и остановка службы

- •19.3Системное время

- •20Резервное копирование в Linux

- •20.1Использование серверов резервного копирования

- •20.2Аппаратные средства, предназначенные для создания резервных копий

- •20.3Способы резервного копирования

- •20.3.1Резервное копирование, инициируемое клиентом

- •20.3.2Резервное копирование, инициируемое сервером

- •20.4Использование tar

- •20.4.1Возможности tar

- •20.4.2Список команд tar:

- •20.4.3Использование smbtar

- •20.4.4Создание разделяемых объектов резервного копирования

- •20.5Обзор и установка системы резервного копирования BackupPc

- •20.5.1Введение

- •20.5.2Требования к установке

- •20.5.3Настройка BackupPc

- •20.5.4Интерфейс

- •21Основы безопасности Linux

- •21.1Меры предосторожности

- •21.2Принципы защиты

- •21.3Идентификаторы пользователя и группы пользователей

- •21.4.1Безопасность файлов

- •21.5Важные системные файлы

- •21.6Проблемы защиты /etc/passwd и /etc/shadow

- •21.6.1Скрытые пароли

- •21.6.2Устаревание паролей

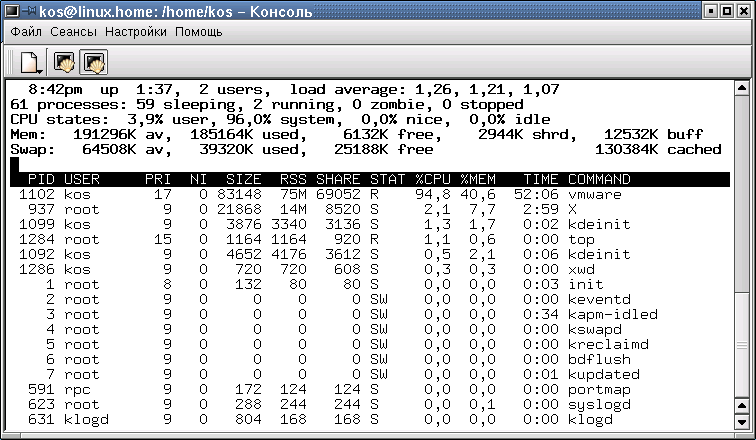

3.7.2Команда top

Команда ps позволяет сделать как бы "моментальный снимок" процессов, запущенных в системе. В отличие от ps команда top отображает состояние процессов и их активность "в реальном режиме времени". На Рисунок 4 .1 изображено окно терминала, в котором запущена программа top

Рисунок 4.1 Вывод команды top

Как видите, в верхней части окна отображается астрономическое время, время, прошедшее с момента запуска системы, число пользователей в системе, число запущенных процессов и число процессов, находящихся в разных состояниях, данные об использовании ЦПУ, памяти и свопа. А далее идет таблица, характеризующая отдельные процессы. Число строк, отображаемых в этой таблице, определяется размером окна: сколько строк помещается, столько и выводится. Графы таблицы обозначены так же, как поля вывода команды ps , так что дополнительных пояснений здесь не требуется.

Содержимое окна обновляется каждые 5 секунд. Список процессов может быть отсортирован по используемому времени ЦПУ (по умолчанию), по использованию памяти, по PID, по времени исполнения. Переключать режимы отображения можно с помощью команд, которые программа top воспринимает. Это следующие команды (просто нажимайте соответствующие клавиши, только с учетом регистра, то есть вместе с клавишей Shift):

<Shift>+<N>— сортировка по PID;

<Shift>+<A>— сортировать процессы по возрасту;

<Shift>+<P>— сортировать процессы по использованию ЦПУ;

<Shift>+<M>— сортировать процессы по использованию памяти;

<Shift>+<T>— сортировка по времени выполнения.

Кроме команд, определяющих режим сортировки, команда top воспринимает еще ряд команд, которые позволяют управлять процессами в интерактивном режиме. С помощью команды <K> можно завершить некоторый процесс (его PID будет запрошен), а с помощью команды <R> можно переопределить значение nice для некоторого процесса. Таким образом, эти две команды аналогичны командам kill и renice.

Примеры:

Весь список процессов

top -b

Весь список процессов один раз.

top -b -n 1

Мониторинг выбранных процессов

top -p 4360,4358

Мониторинг процессов пользователя

top -u johndoe

top -u 500

Подробнее здесь:

http://www.linuxforums.org/misc/using_top_more_efficiently.html

3.7.3Приоритеты

О том, что такое приоритет, мы уже кратко говорили в начале этой главы, Но некоторые факты надо изложить дополнительно. Приоритет для каждого процесса устанавливается в тот момент, когда процесс порождается. Приоритет процесса определяется так называемым "значением nice", которое лежит в пределах от +20 (наименьший приоритет, процесс выполняется только тогда, когда ничто другое не занимает процессор), до -20 (наивысший приоритет).

Значение nice устанавливается для каждого процесса в момент порождения этого процесса и при обычном запуске команд или программ принимается равным приоритету родительского процесса. Но существует специальная команда nice, которая позволяет изменять значение nice при запуске программы. Формат использования этой программы:

nice [- adnice] command [args]

где adnice— значение (от –20 до +19), добавляемое к значению nice процесса-родителя. Полученная сумма и будет значением nice для запускаемого процесса. Отрицательные значения может устанавливать только суперпользователь. Если опция— adnice не задана, то по умолчанию для процесса-потомка устанавливается значение nice, увеличенное на 10 по сравнению со значением nice родительского процесса. Очевидно, что если вы не суперпользователь, то применять эту команду имеет смысл только тогда, когда вы хотите запустить некий процесс с низким значением приоритета.

Другая команда, renice, служит для изменения значения nice для уже выполняющихся процессов. Ее формат таков:

renice priority [[-p] PID] [[-g] grp] [[-u] user]

Например, команда

[root]# renice -1 987 –u daemon –p 32

увеличивает на 1 приоритет процессов с PID 987 и 32, а также всех процессов пользователя daemon.

Суперпользователь может изменить приоритет любого процесса в системе. Другие пользователи могут изменять значение приоритета только для тех процессов, для которых данный пользователь является владельцем. При этом обычный пользователь может только уменьшить значение приоритета (увеличить значение nice), но не может увеличить приоритет, даже для возврата значения nice к значению, устанавливаемому по умолчанию. Поэтому процессы с низким приоритетом не могут породить "высокоприоритетных детей".