- •Программирование

- •1.Функции и процедуры в языках программирования.Передача параметров по значению и по ссылке.

- •3. Переменные в языках программирования. Имя, тип и значение переменной. Область видимости и время жизни переменной.

- •4. Среда вводв/вывода в современных языках программирования. Текстовые и двоичные файлы. Чтение, запись и позиционирование файлов.

- •5. Рекурсивные функции и алгоритмы. Примеры рекурсивных алгоритмов и программ

- •6. Основные структуры данных – линейные, односвязные и двусвязные списки. Основные операции. Примеры использования.

- •7. Основные структуры данных – деревья, бинарные деревья. Основные операции Примеры использования

- •8. Основные структуры данных – стек, очередь. Операции над ними.

- •9. Основные принципы ооп. Инкапсуляция, полиморфизм, наследование.

- •10. Статические и виртуальные методы класса. Иерархические библиотеки классов.

- •Базы данных

- •Основные понятия баз данных. Роль и место систем управления базами данных (субд). Этапы развития субд.

- •Субд должна удовлетворять выявленным и вновь возникающим требованиям конечных пользователей.

- •Основные функции и возможности субд. Наиболее распространенные сегодня субд и области их использования.

- •Реляционная модель данных. Понятия таблица, ключ, кортеж, атрибут, домен. Фундаментальные свойства отношений.

- •Фундаментальные свойства отношений

- •Основы реляционной алгебры. Операторы реляционной алгебры. Нормализация отношений. Операторы реляционной алгебры

- •Классификация моделей данных. Модель «Объект – свойство – отношение». Проектирование схемы базы данных.

- •Обеспечение целостности данных. Архитектура и модели "клиент-сервер" в технологии бд.

- •Язык sql. Назначение и основные операторы языка sql. Представления.

- •Понятие транзакции и ее свойства. Операторы commit, rollback.

- •Операционные системы, среды и оболочки

- •Назначение и основные функции операционных систем. Основные понятия – процесс, файл, пользователь.

- •Классификация операционных систем. Наиболее важные современные ос, их области использования.

- •Файловые системы ос. Основные функции и требования к файловым системам.

- •Управление процессами в ос. Жизненный цикл процесса. Рождение процесса, состояние ожидания, выполнение, окончание процесса. Виртуальная память процесса.

- •5. Механизмы синхронизации и обмена информацией между процессами (ipc). Разделяемая память, семафоры, именованные и неименованные каналы.

- •Пользователи компьютера. Имена, пароли, права пользователей. Управление доступом к компьютеру.

- •Пользовательский интерфейс ос. Командная строка, графический пользовательский интерфейс (gui). Основные элементы gui – окно, меню, кнопки, списки и т.Д.

- •Поддержка сетевых технологий в ос. Сетевые операционные системы. Сетевые службы – экспортируемые файловые системы, электронная почта, www-серверы.

- •Безопасность и надежность операционных систем. Способы создания информационных систем высокой надежности.

- •«Проектирование информационных систем»

- •Жизненный цикл программного изделия – анализ требований, проектирование, программирование, тестирование, эксплуатация и сопровождение. Модели жизненного цикла.

- •Сущность структурного и объектно-ориентированного подходов к проектированию информационных систем.

- •Диаграммы потоков данных (dfd). Основные и вспомогательные объекты диаграмм. Построение функциональной модели в виде иерархии диаграмм потоков данных.

- •Диаграммы потоков данных (dfd)

- •Объекты диаграмм.

- •Диаграммы «сущность – связь» (erd). Типы отношений (один к одному, один ко многим, многие ко многим). Построение схемы базы данных на основе erd диаграмм.

- •Теория систем и системный анализ

- •Основные понятия, характеризующие строение и функционирование системы

- •Понятие общесистемных закономерностей.

- •Основные преимущества и принципы системного подхода.

- •Методика системного анализа

- •Качественные методы описания систем. Метод мозговой атаки или коллективной генерации идей. Метод экспертных оценок. Метод «Дельфи».

- •Кибернетический подход к описанию систем.

- •Особенности анализа и синтеза технических систем.

- •Особенности анализа и синтеза эргатических систем.

- •Особенности анализа и синтеза организационных систем.

- •Основы теории управления

- •Понятие об управляемой системе. Примеры управляемых систем.

- •Функции управления.

- •Управление в технических системах. Задачи стабилизации и слежения.

- •Управление в человеко-машинных системах. Понятие о человеческом факторе.

- •Понятие об оптимальном управлении. Показатели и критерии управления.

5. Рекурсивные функции и алгоритмы. Примеры рекурсивных алгоритмов и программ

Ситуацию, когда функция тем или иным образом вызывает саму себя, называют рекурсией. Рекурсия, когда функция обращается сама к себе непосредственно, называется прямой; в противном случае она называется косвенной.

Все функции языка С++ (кроме функции main) могут быть использованы для построения рекурсии.

В рекурсивной функции обязательно должно присутствовать хотя бы одно условие, при выполнении которого последовательность рекурсивных вызовов должна быть прекращена.

Обработка вызова рекурсивной функции в принципе ничем не отличается от вызова функции обычной: перед вызовом функции в стек помещаются её аргументы, затем адрес точки возврата, затем, уже при выполнении функции – автоматические переменные, локальные относительно этой функции. Но если при вызове обычных функций число обращений к ним невелико, то для рекурсивных функций число вызовов и, следовательно, количество данных, размещаемых в стеке, определяется глубиной рекурсии. Поэтому при рекурсии может возникнуть ситуация переполнения стека.

Если попытаться отследить по тексту программы процесс выполнения рекурсивной функции, то мы придем к такой ситуации: войдя в рекурсивную функцию, мы “движемся” по ее тексту до тех пор, пока не встретим ее вызова, после чего мы опять начнем выполнять ту же самую функцию сначала. При этом следует отметить самое важное свойство рекурсивной функции - ее первый вызов еще не закончился. Чисто внешне создается впечатление, что текст функции воспроизводится (копируется) всякий раз, когда функция сама себя вызывает. На самом деле этот эффект воспроизводится в компьютере. Однако копируется при этом не весь текст функции (не вся функция), а только ее части, связанные с данными (формальные, фактические параметры, локальные переменные и точка возврата). Алгоритм (операторы, выражения) рекурсивной функции не меняется, поэтому он присутствует в памяти компьютера в единственном экземпляре.

int fuck(int n) {

if (n == 0) //Условие выхода из рекурсии return 1;

return n*fuck(n - 1); }

6. Основные структуры данных – линейные, односвязные и двусвязные списки. Основные операции. Примеры использования.

Список — совокупность данных, структурные свойства которой ограничены лишь относительным расположением элементов. Это множество неопределенной длины с элементами, которые могут иметь как тождественный тип, так и разные типы.

Характерной особенностью списка является то, что физическое расположение элементов в памяти никак не связано с их логическим положением. В массиве, если i>j, то ai физически расположен в памяти раньше, чем aj. В списке этого не соблюдается. Сначала может в физической памяти располагаться a1, потом a100, потом a37 и т.д. Но заданные между элементами связи определяют их истинный последовательный логический порядок. В этом состоит принципиальное отличие списка от массива.

С амый

простой способ связать множество

элементов — сделать так, чтобы

каждый элемент содержал ссылку на

следующий. Такой список называется

однонаправленным (односвязным).

амый

простой способ связать множество

элементов — сделать так, чтобы

каждый элемент содержал ссылку на

следующий. Такой список называется

однонаправленным (односвязным).

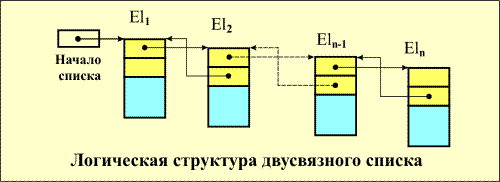

Если добавить в каждый элемент вторую ссылку - на предыдущий элемент, получится двунаправленный список (двусвязный). При этом первый элемент не имеет ссылки на предыдущий, что является признаком того, что этот элемент первый. Последний элемент не имеет ссылки на следующий (признак последнего элемента). Если последний элемент связать указателем с первым, получится кольцевой список.

Каждый элемент списка содержит ключ, идентифицирующий этот элемент. Ключ обычно бывает либо целым числом, либо строкой и является частью поля данных. В качестве ключа в процессе работы со списком могут выступать разные части поля данных. Например, если создается линейный список из записей, содержащих фамилию, год рождения, стаж работы и пол, любая часть записи может выступать в качестве ключа: при упорядочивании списка по алфавиту ключом будет фамилия, а при поиске, к примеру, ветеранов труда ключом будет стаж. Ключи разных элементов могут совпадать.

Над списками можно выполнять следующие операции:

начальное формирование списка (создание первого элемента);

добавление элемента в конец списка;

чтение элемента с заданным ключом;

вставка элемента в заданное место списка (до и после элемента с заданным ключом);

объединение двух списков;

разбиение списка на два различных списка;

удаление части списка;

проход по списку;

поиск элемента в списке;

создание копии списка;

определение количества элементов в списке;

удаление элемента с заданным ключом;

упорядочивание списка по ключу;

удаление списка.