- •Программирование

- •1.Функции и процедуры в языках программирования.Передача параметров по значению и по ссылке.

- •3. Переменные в языках программирования. Имя, тип и значение переменной. Область видимости и время жизни переменной.

- •4. Среда вводв/вывода в современных языках программирования. Текстовые и двоичные файлы. Чтение, запись и позиционирование файлов.

- •5. Рекурсивные функции и алгоритмы. Примеры рекурсивных алгоритмов и программ

- •6. Основные структуры данных – линейные, односвязные и двусвязные списки. Основные операции. Примеры использования.

- •7. Основные структуры данных – деревья, бинарные деревья. Основные операции Примеры использования

- •8. Основные структуры данных – стек, очередь. Операции над ними.

- •9. Основные принципы ооп. Инкапсуляция, полиморфизм, наследование.

- •10. Статические и виртуальные методы класса. Иерархические библиотеки классов.

- •Базы данных

- •Основные понятия баз данных. Роль и место систем управления базами данных (субд). Этапы развития субд.

- •Субд должна удовлетворять выявленным и вновь возникающим требованиям конечных пользователей.

- •Основные функции и возможности субд. Наиболее распространенные сегодня субд и области их использования.

- •Реляционная модель данных. Понятия таблица, ключ, кортеж, атрибут, домен. Фундаментальные свойства отношений.

- •Фундаментальные свойства отношений

- •Основы реляционной алгебры. Операторы реляционной алгебры. Нормализация отношений. Операторы реляционной алгебры

- •Классификация моделей данных. Модель «Объект – свойство – отношение». Проектирование схемы базы данных.

- •Обеспечение целостности данных. Архитектура и модели "клиент-сервер" в технологии бд.

- •Язык sql. Назначение и основные операторы языка sql. Представления.

- •Понятие транзакции и ее свойства. Операторы commit, rollback.

- •Операционные системы, среды и оболочки

- •Назначение и основные функции операционных систем. Основные понятия – процесс, файл, пользователь.

- •Классификация операционных систем. Наиболее важные современные ос, их области использования.

- •Файловые системы ос. Основные функции и требования к файловым системам.

- •Управление процессами в ос. Жизненный цикл процесса. Рождение процесса, состояние ожидания, выполнение, окончание процесса. Виртуальная память процесса.

- •5. Механизмы синхронизации и обмена информацией между процессами (ipc). Разделяемая память, семафоры, именованные и неименованные каналы.

- •Пользователи компьютера. Имена, пароли, права пользователей. Управление доступом к компьютеру.

- •Пользовательский интерфейс ос. Командная строка, графический пользовательский интерфейс (gui). Основные элементы gui – окно, меню, кнопки, списки и т.Д.

- •Поддержка сетевых технологий в ос. Сетевые операционные системы. Сетевые службы – экспортируемые файловые системы, электронная почта, www-серверы.

- •Безопасность и надежность операционных систем. Способы создания информационных систем высокой надежности.

- •«Проектирование информационных систем»

- •Жизненный цикл программного изделия – анализ требований, проектирование, программирование, тестирование, эксплуатация и сопровождение. Модели жизненного цикла.

- •Сущность структурного и объектно-ориентированного подходов к проектированию информационных систем.

- •Диаграммы потоков данных (dfd). Основные и вспомогательные объекты диаграмм. Построение функциональной модели в виде иерархии диаграмм потоков данных.

- •Диаграммы потоков данных (dfd)

- •Объекты диаграмм.

- •Диаграммы «сущность – связь» (erd). Типы отношений (один к одному, один ко многим, многие ко многим). Построение схемы базы данных на основе erd диаграмм.

- •Теория систем и системный анализ

- •Основные понятия, характеризующие строение и функционирование системы

- •Понятие общесистемных закономерностей.

- •Основные преимущества и принципы системного подхода.

- •Методика системного анализа

- •Качественные методы описания систем. Метод мозговой атаки или коллективной генерации идей. Метод экспертных оценок. Метод «Дельфи».

- •Кибернетический подход к описанию систем.

- •Особенности анализа и синтеза технических систем.

- •Особенности анализа и синтеза эргатических систем.

- •Особенности анализа и синтеза организационных систем.

- •Основы теории управления

- •Понятие об управляемой системе. Примеры управляемых систем.

- •Функции управления.

- •Управление в технических системах. Задачи стабилизации и слежения.

- •Управление в человеко-машинных системах. Понятие о человеческом факторе.

- •Понятие об оптимальном управлении. Показатели и критерии управления.

Диаграммы потоков данных (dfd). Основные и вспомогательные объекты диаграмм. Построение функциональной модели в виде иерархии диаграмм потоков данных.

Диаграммы потоков данных (DFD) (Data Flow Diagrams) являются основным средством моделирования функциональных требований проектируемой системы. С их помощью эти требования разбиваются на функциональные компоненты (процессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных. Главная цель таких средств ≈ продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами.

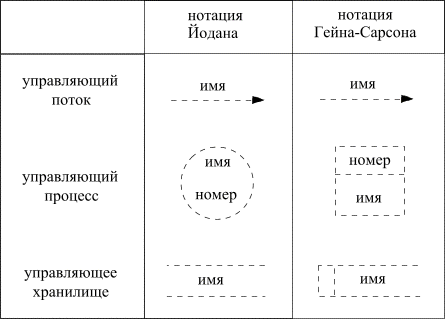

Для изображения DFD традиционно используются две различные нотации: Иодана(Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson). Далее при построении примеров будет использоваться нотация Иодана, все исключения будут предварительно оговариваться.

Диаграммы потоков данных (dfd)

Диаграммы потоков данных (DFD)≈ наиболее известные и часто используемые средства функционального моделирования.

Объекты диаграмм.

Нотации Йодана (Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson). Основные символы:

:

Основные символы: поток данных; процесс; хранилище (накопитель) данных; внешняя сущность (терминатор).

Потоки данных: механизмы, использующиеся для моделирования передачи информации из одной части системы в другую. Изображение: именованные направленные стрелки. Процесс: назначение – продуцирование выходных потоков из входных в соответствии с действием, задаваемым именем процесса.

Хранилище: позволяет определять данные, которые будут сохраняться в памяти между процессами.

Терминатор: сущность вне контекста системы, являющуюся источником или приемником системных данных.

Декомпозиция DFD осуществляется на основе процессов: каждый процесс может раскрываться с помощью DFD нижнего уровня.

Построение функциональной модели в виде иерархии диаграмм. Рекомендуется: размещать на каждой диаграмме от 3 до 7 процессов; избегать несущественных на данном уровне деталей; декомпозицию потоков данных выполнять одновременно с декомпозицией процессов (т.е. параллельно); избегать аббревиатур, имена подбирать по существу; не дублировать определения функционально идентичных процессов, ссылаться на имеющиеся на более высоком уровне; пользоваться простейшими диаграммными техниками, не пренебрегать DFD; отделять управление структуры от обрабатывающих структур (т.е. процессов), локализовать управляющие структуры.

Диаграммы «сущность – связь» (erd). Типы отношений (один к одному, один ко многим, многие ко многим). Построение схемы базы данных на основе erd диаграмм.

Диаграммы “сущность-связь” (ERD) предназначены для разработки моделей данных и обеспечивают стандартный способ определения данных и отношений между ними. Фактически с помощью ERD осуществляется детализация хранилищ данных проектируемой системы, а также документируются сущности системы и способы их взаимодействия, включая идентификацию объектов, важных для предметной области (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их отношений с другими объектами(связей).

Данная нотация была введена Ченом (Chen) и получила дальнейшее развитие в работах Баркера (Barker). Нотация Чена предоставляет богатый набор средств моделирования данных, включая ERD, диаграммы атрибутов, диаграммы декомпозиции. Эти диаграммные техники используются для проектирования реляционных баз данных.

Сущности, отношения и связи в нотации Чена

Сущность представляет собой множество экземпляров реальных или абстрактных объектов (людей, событий, состояний, идей, предметов и т.п.), обладающих общими атрибутами или характеристиками. Любой объект системы может быть представлен только одной сущностью, которая должна быть уникально идентифицирована. При этом имя сущности должно отражать тип или класс объекта, а не его конкретный экземпляр (например, АЭРОПОРТ, а не ВНУКОВО).

Отношение в самом общем виде представляет собой связь между двумя и более сущностями. Именование отношения осуществляется с помощью грамматического оборота глагола (ИМЕЕТ, ОПРЕДЕЛЯЕТ, МОЖЕТ ВЛАДЕТЬ и т.п.).

Типы отношений:

1) 1*1 (один-к-одному). Отношения данного типа используются, как правило, на верхних уровнях иерархии модели данных, а на нижних уровнях встречаются сравнительно редко.

2) 1*п (один-к-многим). Отношения данного типа являются наиболее часто используемыми.

3) n*m (многие-к-многим). Отношения данного типа обычно используются на ранних этапах проектирования с целью прояснения ситуации. В дальнейшем каждое из таких отношений должно быть преобразовано в комбинацию отношений типов 1 и 2 (возможно, с добавлением вспомогательных ассоциативных сущностей и с введением новых отношений).

Пример: каждый БАНК ИМЕЕТ один или более БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ. Кроме того, каждый КЛИЕНТ МОЖЕТ ВЛАДЕТЬ (одновременно) одной или более КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ и одним или более БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ, каждый из которых ОПРЕДЕЛЯЕТ в точности одну КРЕДИТНУЮ КАРТУ (отметим, что у клиента может и не быть ни счета, ни кредитной карты). Каждая КРЕДИТНАЯ КАРТА ИМЕЕТ только один зависимый от нее ПАРОЛЬ КАРТЫ, а каждый КЛИЕНТ ЗНАЕТ (но может и забыть) ПАРОЛЬ КАРТЫ.

Различают концептуальные и физические ER-диаграммы. Концептуальные диаграммы не учитывают особенностей конкретных СУБД. Физические диаграммы строятся по концептуальным и представляют собой прообраз конкретной базы данных. Сущности, определенные в концептуальной диаграмме становятся таблицами, атрибуты становятся колонками таблиц (при этом учитываются допустимые для данной СУБД типы данных и наименования столбцов), связи реализуются путем миграции ключевых атрибутов родительских сущностей и создания внешних ключей. Учитывает такие особенности СУБД, как допустимые типы и наименования полей и таблиц, ограничения целостности и т.п.

Построение схемы базы данных на основе ERD диаграмм:

При разработке ER-моделей мы должны получить следующую информацию о предметной области:

Список сущностей предметной области.

Список атрибутов сущностей.

Описание взаимосвязей между сущностями.

ER-диаграммы удобны тем, что процесс выделения сущностей, атрибутов и связей является итерационным. Разработав первый приближенный вариант диаграмм, мы уточняем их, опрашивая экспертов предметной области. При этом документацией, в которой фиксируются результаты бесед, являются сами ER-диаграммы.