- •Ип №6 умс при КазГма

- •Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра медицинской биофизики и информатики

- •Рентгенологические методы визуализации.

- •Магнитно-резонансные методы визуализации.

- •Оптические методы визуализации.

- •Радионуклидные методы визуализации.

- •Эндоскопия

- •Ультразвуковые методы визуализации.

Ф КГМУ 4/3-06/02

Ип №6 умс при КазГма

от 14 июня 2007 г.

Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра медицинской биофизики и информатики

Методические рекомендации для практических занятий

Тема: Основные технические средства медицинской интроскопии

Дисциплина: OODO12 МВ 1112 медицинская биофизика

Специальность: 5В130100 «Общая медицина»

Курс: I

Составитель: преподаватель Шайхин А.М.

Караганда 2011

Обсуждены и утверждены на заседании кафедры

Протокол № __ от «___»__________20__ года

зав. кафедрой __________ Койчубеков Б.К.

Тема: Основные технические средства медицинской интроскопии

Цель: дать представление об основных средствах медицинской интроскопии

Задачи обучения:

В результате изучения темы студент должен знать:

Понятие медицинской визуализации

Основные методы медицинской визуализации

Принципы методов медицинской визуализации

Основные вопросы темы:

Медицинская интроскопия;

Рентгенологические методы визуализации;

Магнитно-резонансные методы визуализации;

Оптические методы визуализации;

Радионуклидные методы визуализации;

Ультразвуковые методы визуализации.

Методы обучения и преподавания: работа в малых группах.

Литература:

Владимиров Ю.А. с соавт. Биофизика. М., Медицина, 1983.

Антонов В.Ф., Черныш A.M., В.И. Пасечник и др. Биофизика. М., 2000.

Рубин А.Е. Биофизика. Т.2. М.: Университет « Книжный дом».

Физиология и патофизиология сердца / ред. Н. Сперелакис.- М.: Медицина, 1990.- Том 1.

Физиология кровообращения. Физиология сердца. (сер. Руководство по физиологии).-Л.:Наука, 1980.

Физиология кровообращения. Физиология сосудистой системы. -Л.:Наука, 1986.

Медицинская биофизика. Самойлов В.О., Л., Воениздат, 1986.

Основы физиологии человека. Учебник в 2 томах под редакцией Б.И. Ткаченко. 1994

Физиология человека в 3 томах под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М., «Мир», 1996 или 1985 (в 4 т)

Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы / ред. Т.С. Виноградова. -М.:Медицина, 1986.

Контрольные вопросы:

Понятие медицинской интроскопии;

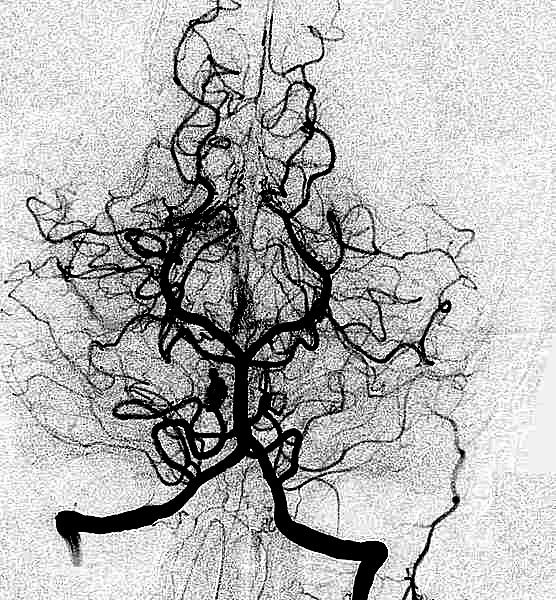

Ангиография;

Компьютерная томография;

Магнитно-резонансная томография;

Флюорография;

Позитронно-эмиссионная томография;

Ультразвуковые методы исследования;

Доплерография;

Медицинская интроскопия (медицинская визуализация) - раздел медицинской диагностики, занимающийся неинвазивным исследованием организма человека при помощи физических методов с целью получения изображения внутренних структур. В частности, могут использоваться звуковые волны (главным образом ультразвук), электромагнитное излучение различных диапазонов, постоянное и переменное электромагнитное поле, элементарные частицы, излучаемые радиоактивными изотопами (радиофармпрепаратами).

Все методы медицинской интроскопии можно разделить на 5 основных групп:

Рентгенологические;

Магнитно-резонансные;

Оптические;

Радионуклидные;

Ультразвуковые.

Рентгенологические методы визуализации.

Рентгеновское излучение - электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на энергетической шкале между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10−14 до 10−8 м. Энергетические диапазоны рентгеновского излучения и гамма-излучения перекрываются в широкой области энергий. Оба типа излучения являются электромагнитным излучением и при одинаковой энергии фотонов - эквивалентны. Терминологическое различие лежит в способе возникновения - рентгеновские лучи испускаются при участии электронов (либо в атомах, либо свободных) в то время как гамма-излучение испускается в процессах возбуждения атомных ядер.

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц (тормозное излучение), либо при высокоэнергетичных переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках, в которых электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. При этом испускаются рентгеновские лучи, то есть тормозное излучение, и в то же время выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий. В процессе ускорения-торможения лишь около 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99 % энергии превращается в тепло.

Р ентгеновские

лучи могут проникать сквозь вещество,

причём различные вещества по-разному

их поглощают. Поглощение рентгеновских

лучей является важнейшим их свойством

в рентгеновской съёмке. Интенсивность

рентгеновских лучей экспоненциально

убывает в зависимости от пройденного

пути в поглощающем слое: I=I0e-kd,

где d - толщина слоя, коэффициент k

пропорционален Z³λ³, Z - атомный

номер элемента, λ - длина волны. Откуда

видно, что в слоях, состоящих из химических

элементов с более высокими порядковыми

номерами, рентгеновское излучение будет

поглощаться больше. Так, к примеру, при

рентгенограмме костей, содержащих очень

много соединений кальция (Z=20),

именно кости «засвечиваются» по отношению

к другим тканям, состоящим в основном

из элементов с порядковыми номерами

меньше, чем у кальция. В результате чего

на рентгеновском снимке получается

отчетливое изображение кости (как эффект

поглощения рентгеновского излучения).

ентгеновские

лучи могут проникать сквозь вещество,

причём различные вещества по-разному

их поглощают. Поглощение рентгеновских

лучей является важнейшим их свойством

в рентгеновской съёмке. Интенсивность

рентгеновских лучей экспоненциально

убывает в зависимости от пройденного

пути в поглощающем слое: I=I0e-kd,

где d - толщина слоя, коэффициент k

пропорционален Z³λ³, Z - атомный

номер элемента, λ - длина волны. Откуда

видно, что в слоях, состоящих из химических

элементов с более высокими порядковыми

номерами, рентгеновское излучение будет

поглощаться больше. Так, к примеру, при

рентгенограмме костей, содержащих очень

много соединений кальция (Z=20),

именно кости «засвечиваются» по отношению

к другим тканям, состоящим в основном

из элементов с порядковыми номерами

меньше, чем у кальция. В результате чего

на рентгеновском снимке получается

отчетливое изображение кости (как эффект

поглощения рентгеновского излучения).

←Бронхограмма: в норме (для сравнения) и при мешотчатых бронхоэктазах.

Ангиография. Метод контрастного рентгенологического исследования кровеносных сосудов. Ангиография изучает функциональное состояние сосудов, окольного кровотока и протяженность патологического процесса. Исследование проводится путем пункции (прокола) сосуда с последующей катетеризацией (введением в сосуд специального катетера, через который затем будет вводиться контрастное вещество, как правило, препарат йода[Z=53]). Чаще всего проводят катетеризацию бедренной артерии. Все действия внутри сосуда осуществляются под контролем рентгенотелевидения (на экране наблюдается циркуляция рентгенконтрастного вещества по сосудам). По окончании исследования на область пункции на сутки накладывают повязку.

Перед ангиографией необходимо исключить наличие противопоказаний: аллергия на йод и анестезию, почечная недостаточность, нарушения системы гемостаза, дисфункция щитовидной железы, венерические заболевания.

З а

две недели до исследования желательно

исключить спиртное. Для защиты почек

от большого количества йода иногда

перед исследованием проводится гидратация

(насыщение организма жидкостью), что

позволяет разбавить рентгеноконтрастное

вещество и облегчить его выведение из

организма. Для снижения риска развития

аллергической реакции перед процедурой

ангиографии назначаются противоаллергические

препараты. За четыре часа до ангиографии

нельзя принимать пищу и воду. За 30 минут

до исследования проводится премедикация:

введение антигистаминных препаратов

(профилактика аллергических реакций),

транквилизаторов, анальгетиков. В

области прокола бреют волосы. Перед

исследованием необходимо снять все

украшения и металлические предметы,

так как они могут мешать прохождению

рентгеновских лучей. После проведения

ангиографии необходимо пить большое

количество жидкости, чтобы ускорить

выведение йода из организма.

а

две недели до исследования желательно

исключить спиртное. Для защиты почек

от большого количества йода иногда

перед исследованием проводится гидратация

(насыщение организма жидкостью), что

позволяет разбавить рентгеноконтрастное

вещество и облегчить его выведение из

организма. Для снижения риска развития

аллергической реакции перед процедурой

ангиографии назначаются противоаллергические

препараты. За четыре часа до ангиографии

нельзя принимать пищу и воду. За 30 минут

до исследования проводится премедикация:

введение антигистаминных препаратов

(профилактика аллергических реакций),

транквилизаторов, анальгетиков. В

области прокола бреют волосы. Перед

исследованием необходимо снять все

украшения и металлические предметы,

так как они могут мешать прохождению

рентгеновских лучей. После проведения

ангиографии необходимо пить большое

количество жидкости, чтобы ускорить

выведение йода из организма.

←Рис.1 Ангиограмма сосудов головного мозга

Компьютерная томография (КТ). Метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта, предложенный в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии. Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями.

Получение рентгеновского изображения основано на различной плотности органов и тканей. При обычной рентгенографии снимок является отражением исследуемого органа или его части. При этом мелкие патологические образования могут быть плохо видны или вовсе не визуализироваться вследствие суперпозиции тканей (наложения одного слоя на другой). Для устранения этих помех в практику была введена методика КТ. Метод дает возможность получения изолированного изображения поперечного слоя тканей. Это достигается с помощью вращения рентгеновской трубки с узким пучком рентгеновских лучей вокруг пациента, а затем реконструкции изображения с помощью специальных компьютерных программ. Изображение в поперечной плоскости, недоступное в обычной рентгенодиагностике, часто является оптимальным для диагностики, так как дает четкое представление о соотношении органов.

Казалось бы, отличие от обычной рентгенографии не такое уж большое - ведь и простой рентгеновский снимок можно обработать на компьютере. Но на самом деле это не так. На рентгеновском снимке видны лишь накладывающиеся друг на друга "тени" всех органов, через которые прошел рентгеновский луч. А компьютерный томограф позволяет получить четкое изображение определенного среза тела. Сделав же "фотографии" нескольких таких срезов с шагом, скажем, в 1 миллиметр, получается очень качественное объемное, трехмерное изображение, которое позволяет увидеть в подробностях топографию органов пациента, локализацию, протяженность и характер очагов заболеваний, их взаимосвязь с окружающими тканями. Кроме того, чувствительность компьютерных томографов на порядок выше, чем обычных рентгеновских аппаратов: на рентгеновском снимке можно достаточно четко различить ткани, отличающиеся по степени поглощения рентгеновских лучей на 10-20%, а у современных компьютерных томографов этот показатель составляет 1-2%.

Получение компьютерной томограммы можно схематически разбить на несколько этапов:

Сканирование. Узкий пучок излучения сканирует тело, двигаясь вокруг него по окружности. На противоположной стороне установлена круговая система датчиков излучения, преобразующих излучение в электрические сигналы.

Усиление записи сигнала. Сигнал от датчиков усиливается и преобразуется в цифровой код, поступающий в память компьютера. Процесс этот дискретен, т.е. после снятия одной элементарной томограммы компьютер дает сигнал сканирующему устройству повернуться на заданный угол и снять следующую томограмму. К концу вращения излучателя в памяти компьютера оказываются зафиксированными сигналы от всех датчиков. Время сканирования всего слоя - не более 3 секунд.

Синтез и анализ изображения. Компьютер воссоздает внутреннюю структуру объекта. Используя цифровые компьютерные технологии можно легко масштабировать полученную картинку, что помогает детальнее рассмотреть интересующий участок слоя, определить размеры органа, число, размеры и характер патологических образований.

Прогресс КТ томографов напрямую связан с увеличением количества детекторов, т.е. с увеличением числа одновременно собираемых проекций. В первом поколении КТ томографов количество детекторов равнялось 2, во втором - 30-50, в третьем - 300-500, в четвертом - 1000-5000. Во втором поколении была впервые применена веерная форма пучка рентгеновского излучения. Каждое последующее поколение КТ томографов имело существенно меньшее время реконструкции КТ-изображений и большую скорость вращения рентгеновской трубки, что позволило ускорить и расширить сферы диагностического применения КТ-исследований.