- •20 Три уровня деятельности по обеспечению одд.

- •21 Технические средства организации дорожного движения.

- •22 Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.

- •23 Организация работы кабинета безопасности движения, его оснащение.

- •24 Виды топографического анализа дтп

- •25 Скорость сообщения на автомобильном транспорте.

- •34. Пропускная способность удс.

- •35. Пешеходное движение, показатели характеризующие пешеходное движение.

- •46. Движение на перекрестках, виды перекрестков.

- •47. Условия обеспечения безопасности при заданной скорости движения.

- •48. Маршрутное ориентирование в организации дорожного движения.

- •49. Организация одностороннего движения.

- •50. Недостатки дорог влияющие на безопасность движения.

- •51. Исследования на стационарных постах.

- •52. Задачи организации дорожного движения.

- •53. Принципы организации движения на автомобильном транспорте.

- •54. Организация работы водительских бригад.

- •55. Формирование однородных транспортных потоков.

35. Пешеходное движение, показатели характеризующие пешеходное движение.

По мере развития автомобилизации в течение десятилетий в мире накапливался опыт обеспечения безопасности, эффективности и удобства дорожного движения в городах и на автомобильных дорогах методами организации дорожного движения с применением соответствующих технических средств. Этот процесс будет продолжаться и далее в соответствии с развитием техники и технологии наземного транспорта, а также дорожного и городского строительства.

Научные исследования и практическая инженерная деятельность в области организации движения позволили накопить широкий комплекс требований к дорожному строительству и специфических инженерных решений, позволяющих получить желаемый эффект при массовом движении транспортных средств и пешеходов.

Все разработки различных методов организации движения имеют тесную взаимосвязь и даже взаимопроникновение. Поэтому весьма сложно создать четкую и неоспоримую классификацию этих методов. Тем не менее, для систематизации знаний студентам необходимо прибегнуть к обобщениям и классификации, хотя и несколько условным.

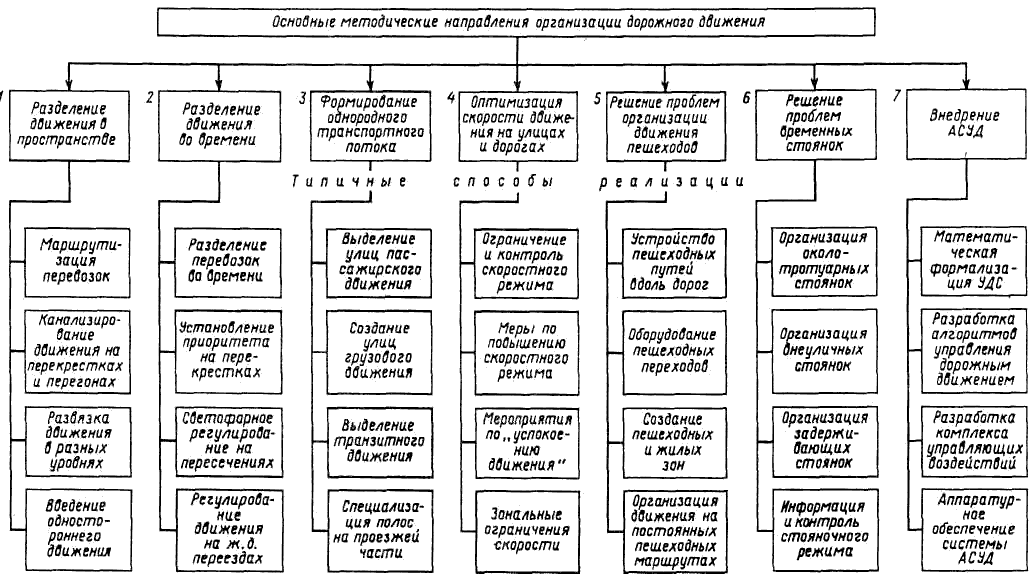

Можно условно выделить семь наиболее значимых методических направлений и по каждому из них привести типичные способы реализации (рис. 4.1). Необходимо подчеркнуть, что данная классификация не претендует на исчерпывающую полноту ,и в дальнейшем в учебнике будут рассмотрены также методы и способы, не вошедшие в эту схему, но имеющие актуальное значение. Кроме того, важно отметить, что выделение некоторых направлений и способов в самостоятельные в определенной степени является условным.

Так, например, обеспечение удобства и безопасности пешеходного движения можно было бы и не выделять в самостоятельный блок, так как в основном организация пешеходного движения обеспечивается способами 1-го и 2-го блоков. Тем не менее, следует считать целесообразным выделение самостоятельного 5-го блока. Это объясняется ощутимо проявляющимся в отечественной практике недостатком внимания организаторов дорожного движения и работников дорожно-эксплуатационных служб к созданию всех необходимых условий для безопасности и удобства движения пешеходов.

В этом направлении ОДД особенно необходимо учитывать, что еще далеко не все пешеходы достаточно хорошо знают и исполняют требования безопасности движения, а также что среди пешеходов есть группы повышенного риска – дети и пожилые люди.

Рассматривая блоки 3 и 4, можно отметить, что создание по возможности однородного транспортного потока на полосе движения и проезжей части в целом имеет самостоятельное значение (уменьшает конфликтность потока) и облегчает задачу оптимизации скоростного режима движения. Вместе с тем оптимизация скоростей весьма разнопланова, и поэтому ее следует выделить как самостоятельное направление.

Необходимость ликвидации неудовлетворительного технического состояния дорог как предварительного этапа при внедрении мероприятий по организации движения на существующей УДС остается первостепенной задачей в практике организации дорожного движения. Можно еще раз подчеркнуть, что без обследования дорожных условий и устранения выявленных недостатков (см. подраздел 3.4) приступать к реализации разработок по совершенствованию организации движения нельзя, так как самые прогрессивные решения не могут дать эффекта при неудовлетворительном состоянии дорог. Решение этого вопроса по существу относится к сфере технической эксплуатации УДС и поэтому при всей его важности как методическое направление организации движения его выделять не следует.

Сокращение числа конфликтных точек и возможных конфликтных ситуаций является общепризнанным специалистами приемом и осуществляется по двум главным методическим направлениям: разделение конфликтующих потоков в пространстве и во времени. Это обобщенно отражено в 7-м и 2-м блоках схемы (см. рис.).

Снижение уровня загрузки дорог является важной задачей, к которой часто приходится прибегать при решении вопросов организации движения, но выделять его в самостоятельное направление признано нецелесообразным, так как эта задача требует комплексного решения способами, входящими практически во все семь блоков.

36. Характеристика транспортной системы.

Транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью ,более 745 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием. Роль автомобильного транспорта в общем грузообороте в связи с крайне незначительными средними расстояниями перевозок (в пределах городов и пригородов, в карьерах открытых разработок полезных ископаемых, на лесовозных дорогах в районах лесозаготовок и т. д.) также невелика, несмотря на то, что им перевозится больше половины грузов. Важной особенностью транспортной системы России является её тесная взаимосвязь с производством. Современное состояние транспортной системы характеризуется низким техническим уровнем производственной базы большинства предприятий и износом подавляющего большинства транспортных средств, что приводит к снижению безопасности их работы, а также отсутствием инвестиций для преодоления данных проблем.

37. Методы анализа ДТП, практическое значение анализа ДТП.

Методы анализа сведений о ДТП в местах их концентрации можно разделить на количественные, качественные и топографические. Количественный анализ обеспечивает получение фактических показателей состояния аварийности, их сравнение (сопоставление) по годам и за другие календарные сроки с целью выявления общих тенденций изменения. Простейшие показатели количественного анализа - это данные об общем числе ДТП, количестве погибших и раненых людей, тяжести последствий ДТП. Целью качественного анализа материалов ДТП является выявление причинных факторов и установление степени влияния каждого из них на состояние аварийности. Для выявления очагов ДТП необходимо проведение топографического анализа, который заключается в нанесении на карту или схему изучаемой территории мест совершения ДТП. Наиболее распространены 3 вида топографического анализа ДТП: с помощью карты, линейного графика и масштабной схемы (ситуационного плана).Карта ДТП - это карта местности, в соответствующих точках которой по мере регистрации наносят условные обозначения ДТП. Эту задачу позволяет решить линейный график, который составляется для отдельной магистрали или участка дороги и является развитием карты ДТП. Масштабная схема применяется для топографического анализа в местах концентрации ДТП и является развитием схемы отдельного ДТП, предусмотренной карточкой учета ДТП. Мероприятия, внедряемые в очагах ДТП, имеют большую эффективность по сокращению аварийности, чем те же мероприятия, внедряемые на менее опасных участках дорог. В очагах аварийности эффективность отдельных мероприятий достигает 60 - 85%, что при их массовом внедрении определяет гарантированное сокращение ДТП на 30 - 50%. Использовать на практике дополнительные возможности сокращения аварийности в городах при устранении мест концентрации ДТП инженерными средствами организации дорожного движения.

38. Задачи канализирования движения. - разделение попутных и встречных потоков; - резервирование лишней ширины проезжей части; - обеспечение правильного исходного и конечного положения автомобилей при выполнении маневра на перекрестке, что обуславливает движение по наиболее безопасной траекторий; - защита транспортных средств, ожидающих возможности выполнения маневра поворота налево (разворота); - выделение путей для движения пешеходов; - защита пешеходов и технических средств организации движения на переходах; - принудительное снижение скорости автомобилей в отдельных местах за счет сужения полосы, применения искусственных неровностей в виде бугров-замедлителей и др.

39. Разделение движения во времени

Это направление организации дорожного движения охватывает методы, обеспечивающие в основном с помощью Правил дорожного движения, дорожных знаков и световых сигналов светофоров разделение транспортных и пешеходных потоков во времени. Благодаря этому исключаются (или сводятся к минимуму) конфликты при проезде перекрестков, железнодорожных переездов, временно суженных мест на дорогах. Введение приоритета на пересечениях с помощью Правил дорожного движения является наиболее универсальным методом, при котором водители, исполняя существующие требования, самостоятельно организуют движение. Существует ряд положений Правил, устанавливающих очередность проезда перекрестков и других мест. Так, на пересечениях равнозначных дорог приоритетом на движение обладает водитель транспортного средства, не имеющий помехи справа. Это правило действует не только на перекрестках, но и во всех других местах, где возможно движение (на территории автотранспортного предприятия, во дворах, на других закрытых территориях). Таким образом, с помощью этого положения реализуется одно из важных направлений организации движения — разделение транспортных потоков во времени.

40. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий

Техническое состояние автомобиля

Компетентность непосредственно самого водителя

Погодные условия

Состояние дорог

Пешеходы

Мажоры и люди в состоянии наркотического и алкогольного опьянения

41. Задачи службы безопасности по предупреждению аварийности на АТП

- разрабатывает совместно с другими службами, подразделениями и общественными организациями АТП мероприятия по предупреждению ДТП и контролирует их выполнение;

- систематически контролирует выполнение службами и подразделениями АТП нормативных документов по обеспечению БД и вносит руководству предложения по устранению выявленных недостатков и нарушений;

- ведёт учёт ДТП и нарушений ПДД водителями АТП, анализирует причины их возникновения, в установленном порядке подготавливает отчёты о ДТП и принятых мерах по их предупреждению;

- организует агитационно-массовую работу по безопасности ДД в коллективе (проведение лекций, вкладов, бесед, конкурсов, консультаций, показ кинофильмов и т.д.);

- систематически информирует водительский состав, ИТР, руководство АТП о состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах ДТП;

- принимает участие в служебном расследовании причин и обстоятельств возникновения ДТП, а также выявлении нарушений установленных норм и правил по обеспечению БДД, связанных с недостатками в работе АТП;

- организует в коллективе АТП разбор совершённых водителями ДТП, нарушений ПДД и правил технической эксплуатации транспортных средств;

- контролирует допуск водителей к управлению транспортными средствами;

- контролирует прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров, соблюдение установленных сроков медицинского переосвидетельствования;

- контролирует проведение службой эксплуатации инструктажей водителей об особенностях эксплуатации транспортных средств с учётом погодных и климатических условий;

- контролирует работу водителей-инструкторов по БД и водителей наставников;

- совместно с другими службами организует занятия с работниками АТП по изучению ПДД и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности ДД;

- организует работу кабинета (класса) по БД по плану, утверждённому руководителем АТП, и оборудует его в соответствии с методическими указаниями;

- участвует в работе аттестационной комиссии по повышению квалификации водителей;

- систематически (один раз в месяц) сверяет данные о ДТП, в которых участвовал подвижной состав АТП, с данными ГИБДД;

- принимает участие в деятельности соответствующих комиссий по обследованию автомобильных дорог на маршрутах работы транспортных средств АТП;

- обобщает и распространяет положительный опыт безаварийной работы водителей-передовиков, лучших бригад, автоколонн (отрядов);

- совместно с отделом кадров оформляет и предоставляет руководству АТП материалы о награждении водителей значком «За работу «без аварий» II и III-й степеней.

42. Основные методы организации дорожного движения

Зонирование территории города. В крупных городах выделяются исторические районы, территории высокой деловой активности и плотной жилой застройки, внутри которых устанавливаются разные ограничения. Так, в Париже реализуется программа «Центр без автомобиля».

Введение платы за использование личного автомобиля в городе. За въезд в городскую черту, проезд по магистрали, парковку и т. д. устанавливается плата, размер которой зависит от удаленности от центра и времени (увеличивается в часы пик). Для реализации этого метода необходимо решить целый ряд проблем с перехватывающими парковками, пересадочными узлами, организацией движения общественного транспорта, способами оплаты.

Развитие общественного пассажирского транспорта. Для общественного транспорта на проезжей части выделяются специальные полосы движения, позволяющие обеспечить высокую скорость перевозки пассажиров. Такое решение было принято в таких городах как Лондон, Берлин, Лос-Анджелес, София, Москва.

Развитие внеуличной дорожной сети. Создание сети внеуличных скоростных городских магистралей, обладающей высокой пропускной способностью, требует значительных затрат времени и средств, но является самым эффективным решением транспортных проблем города.

Информирование участников движения о транспортной ситуации и маршрутах объезда перегруженных участков с помощью многопозиционных дорожных знаков, световых табло со сменной информацией, радио и пр.

43. Движение маршрутного пассажирского транспорта

Обеспечение приоритета в движении маршрутного пассажирского транспорта. При увеличении интенсивности транспортных потоков задача повышения скорости и безопасности маршрутного пассажирского транспорта становится особенно актуальной и вместе с тем трудноразрешимой. Ее решение требует предоставления определенных преимуществ маршрутным транспортным средствам, например:

-введением приоритета в цикле светофорного регулирования на пересечениях;

-введением отдельных ограничений для остальных транспортных средств на дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта;

- выделением полосы для движения маршрутного пассажирского транспорта, по которой запрещается движение остальных видов транспортных средств (полосы приоритетного движения маршрутного пассажирского транспорта).

Для пропуска маршрутных транспортных средств на регулируемом пересечении могут использоваться: специальные параметры регулирования и режимы координации, рассчитанные с учетом приоритета движения по дорогам, по которым следует общественный транспорт; активные методы, связанные с идентификацией приближающегося к пересечению транспортного средства. Для реализации активных методов предоставления приоритета светофорный объект должен быть оборудован специальными датчиками, идентифицирующими транспорт общего пользования. Для включения разрешающего движение сигнала светофора может использоваться условный и безусловный пропуск. При безусловном пропуске зеленый сигнал светофора включается с расчетом обеспечить безостановочное движение общественного транспорта независимо от ситуации на пересекаемом направлении. Условный пропуск предусматривает оценку ситуации на всех направлениях и поиск ближайшего времени включения зеленого сигнала светофора без создания помех или с минимальными помехами другим участникам движения.

44. Геометрические схемы городов

|

|

а – радиальная; б – радиально-кольцевая; в, г – прямоугольные; д – прямоугольно-диагональная; е, ж – смешанные |

Прямоугольная схема (см. рис. в, г) характеризуется наличием параллельно расположенных магистралей и отсутствием ярко выраженного центра. Распределение транспортных потоков становится более равномерным. Эта схема встречается в ряде более "молодых" городов нашей страны, например, в С.-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, а также в большинстве городов США. Ее недостатком является затрудненность транспортных связей между периферийными точками. Для исправления этого недостатка предусматривают диагональные магистрали, связывающие наиболее удаленные точки, и схема приобретает прямоугольно-диагональную структуру (см. рис. д). Ее имеют, например, американские города Вашингтон и Детройт. Прямоугольная схема бывает нескольких типов и существенно меняет свои характеристики в зависимости от соотношения сторон прямоугольника. Так, если эти стороны почти равны, схема называется прямоугольно-квадратной. Если же одна сторона в несколько раз больше, то схема обычно называется прямоугольно-линейной. Иногда ее называют ленточной или вытянутой. Такая схема характерна, в частности, для городов, расположенных вдоль крупных водных рубежей (например, для Волгограда, Архангельска). Часто в классификацию включают еще два типа схем: смешанную и свободную. Смешанная (или комбинированная) схема (см. рис. 2.10, е, ж) представляет собой сочетание из названных четырех типов и по существу является наиболее распространенной. Однако она не имеет собственных четких характеристик. Смешанная схема, как вытекает из самого названия, лишена четкой геометрической характеристики и представляет собой функционально связанные, но изолированные друг от друга жилые зоны, соединенные автомобильными дорогами. Такая схема характерна, например, для курортных зон.

45. Преимущества одностороннего движения

- сокращение числа конфликтных точек и прежде всего в устранении конфликта встречных транспортных потоков; - возможности более рационального использования полос проезжей части и осуществления принципа выравнивания состава потоков на каждой из них; - резкое улучшение условий координации светофорного регулирования между пересечениями; - облегчение условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, так как нет встречного транспортного потока; - повышение безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств. - Существенным преимуществом является также то, что при введении одностороннего движения увеличивается число полос, работающих в одном направлении, и появляется возможность разрешить временную стоянку автомобилей хотя бы на одной из крайних полос.