- •Введение радиометрия, ее развитие и задачи

- •Раздел 1. Эталоны и образцовые средства измерения

- •Раздел 2. Статистическая обработка результатов радиометрических измерений

- •2.1. Статистический характер радиоактивного распада

- •2.2. Статистические законы распределения

- •2.3. Статистические характеристики экспериментальных данных

- •Тема 3. Основные радиометрические понятия и определения

- •3.1.Единицы измерения активности и удельных активностей

- •3.2. Специальные единицы измерения

- •3.3. Взаимодействие излучений с веществом

- •Раздел 4. Методы регистраци ионизирующих излучений

- •4.1. Классификация методов регистрации ионизирующих излучений и основные термины

- •4.2. Основные характеристики детекторов ионизирующего излучения

- •4.3. Ионизационный метод регистрацииионизирующего излучения

- •4.3.1. Физические основы обнаружения излучений

- •4.3.2. Типичная вольт-амперная характеристикака газового разряда

- •4.3.3. Ионизационные камеры

- •4.3.4. Методы регистрации с газовым усилением пропорциональные счетчики

- •4.3.5. Газоразрядные счетчики Гейгера–Мюллера

- •4.4. Оптический метод регистрации ионизирующих излучений

- •4.4.1. Общие характеристики сцинтилляторов

- •4.4.2. Основные свойства органических сцинтилляторов

- •4.4.3. Основные свойства неорганических сцинтилляторов

- •4.4.4. Сцинтилляционные счетчики

- •4.4.5. Особенности применения сцинтилляционных счетчиков

- •Раздел 4.5. Полупроводниковые детекторы

- •4.5.1. Принцип работы ппд

- •4.5.2. Основные типы ппд Характеристики кремния и германия

- •Переходы в полупроводниках

- •Влияние шумов на энергетическое разрешение

- •Радиационные повреждения детекторов

- •4.8. Счетчики черенкова

- •5.4. Спектрометрия ионизирующих излучений

- •5.4.1. Основные методы гамма спектрометрии постановка измерительной задачи и ее решение спектрометрическим методом

- •Оценка энергетического состава -квантов по функциям пропускания

- •Измерение по продуктам фотоядерных реакций

- •Однокристальные сцинтилляционные гамма-спектрометры

- •Спектрометрия цезия–137

- •2.6. Детекторы гамма-излучения

- •1) Сцинтилляционные. 2)Полупроводниковые.

- •Методы обработки гамма-спектров Классический метод обработки спектров гамма-излучения

- •Матричный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров.

- •Генераторный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров

- •5.5.2. Спектрометрия заряженных частиц

- •Определение энергии заряженных частиц по пробегу и плотности ионизации

- •Измерение энергии частиц с помощью ионизационных камер, сцинтилляционных и полупроводниковых счетчиков

- •Измерение энергии тяжелых заряженных частиц

- •Измерение энергии электронов

- •Измерение энергии заряженных частиц с помощью магнитных спектрометров

- •Магнитные спектрометры для b- и a-спектрометрии

- •5.5.2.1. .Методы и средства измерения 90sr

- •1.Некоторые сведения о стронции-90

- •1.2. Стронций-90 в организме человека.

- •1.3. Стронций-90 во внешней среде

- •5.5.2.1. Методы измерения 90sr

- •2.1. Основные положения

- •2.2 Матричный метод обработки бета-спектров

- •6. Приготовление радиоактивных источников

- •6.1. Типы радиоактивных источников.

- •6.2. Приготовление альфа–бета-источников

- •6.3. Приготовление гамма-источников

- •7. Поверка эталонов и рабочих источников

- •Поверка альфа–источников

- •Поверка гамма–источников

- •Часть III методы проведения некоторых ядерно-физических измерений

- •Глава 10

- •Измерение активности источников

- •§ 10.1. Основные определения

- •§ 10.2. Общие характеристики методов измерения активности

- •§ 10.3. Измерение активности источников альфа-частиц

- •§ 10.4. Измерение активности источников бета-частиц

- •§ 10.5. Измерение активности источников гамма-излучения

Оценка энергетического состава -квантов по функциям пропускания

Ранее было показано, что в условиях «хорошей» геометрии ослабление моноэнергетического пучка -квантов каким-либо материалом можно записать в следующем виде:

![]() ,

,

где n0 – количество регистрируемых квантов при t = 0; п(t) – количество регистрируемых квантов после их прохождения через материал толщиной t. Отношение п(t)/n0 = Т(t) называют функцией пропускания.

В логарифмическом масштабе функция пропускания – прямая линия, тангенс угла наклона которой равен коэффициенту ослабления -квантов , зависящему от энергии -квантов. Эта зависимость для различных материалов известна с точностью около 1…2%. Таким образом, измерив функцию пропускания, можно определить и по известной зависимости (E) определить энергию -квантов.

В случае, если исследуемое излучение является моноэнергетическим, можно измерить наклон функции пропускания с хорошей точностью, а точность определения энергии будет зависеть от того, насколько велика производная dμ/dE. Следует отметить, что функция μ(Е) в материалах со средними и большими атомными номерами имеет минимум, и поэтому разные энергии -квантов могут иметь одинаковые значения μ. Кроме того, поскольку минимум функции μ(Е) не резкий, то в этой области энергий точность определения энергий -квантов небольшая. Эти затруднения не принципиальны, так как всегда можно измерить функции пропускания для элементов с малым атомным номером, для которых этот минимум смещен в область высоких энергий -квантов.

Например, в алюминии минимум находится при энергии -квантов около 20 МэB, а в углероде – примерно при 50 МэB.

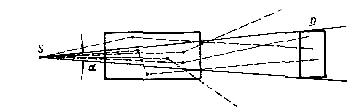

Существенным источником ошибок при определении энергии -квантов по функциям пропускания может быть недостаточно хорошая геометрия опытов, при которой ослабление излучения отличается от приведенного выше закона. Напомним, что этот закон получен в предположении, что каждое взаимодействие -кванта выводит его из пучка. В реальном случае всегда имеется конечная вероятность того, что -квант провзаимодействует в поглотителе не один раз и попадет после двух или более взаимодействий в детектор. Пути таких квантов показаны на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Определение энергии γ-квантов по функциям пропусканияъ

Вклад таких процессов зависит главным образом от геометрии опыта и диаметра поглотителя. Для проведения корректных измерений функций пропускания необходимо, чтобы угол расхождения пучка -квантов не превышал 1° (угол α на рис. 10.1).

Оценим точность, с которой можно определить энергию моноэнергетического пучка -квантов по функциям пропускания, считая известной зависимость (E) с точностью 1% и полагая (Е) ~ 1/Е.

Можно показать, что

![]() ,

,

где

![]() /T–

относительная ошибка измерения

ослабления пучка

-квантов.

При Т = 10-2 необходимо измерить

ослабление пучка

-квантов

с точностью до 5·10-2 для определения

энергии монохроматического пучка

-квантов

с точностью, с которой известна

зависимость

(Е),

т.е. 1%.

/T–

относительная ошибка измерения

ослабления пучка

-квантов.

При Т = 10-2 необходимо измерить

ослабление пучка

-квантов

с точностью до 5·10-2 для определения

энергии монохроматического пучка

-квантов

с точностью, с которой известна

зависимость

(Е),

т.е. 1%.

В случае немоноэнергетического излучения функция пропускания имеет сложный вид, и по ее форме можно лишь сделать оценки энергетического состава -излучения.

Хотя приложения метода пропускания

оказываются весьма ограниченными,

представляет интерес оценить

энергетическое разрешение метода для

случая, когда спектр содержит две группы

-квантов

с близкими энергиями Е1 и

E2 и одинаковыми

(или близкими) интенсивностями. Вычислим,

с какой точностью необходимо измерить

функции пропускания для установления

по форме кривой пропускания наличия

двух групп

-квантов.

Пусть относительная точность измерения

числа отсчетов за толщинами поглотителя

t есть

![]() и пусть измеряются скорости счета п0.

n1 и п2

за толщинами поглотителя t

= 0, t = t1,

и t = t2.

Уверенно судить о наличии двух групп

-квантов

по измеренным величинам п0,

п1 и п2 можно

в том случае, если эти величины в

зависимости от t не

лежат на одной экспоненте с учетом

ошибок измерения

.

Предполагая t2

= 2t1 это условие

можно записать следующим образом:

и пусть измеряются скорости счета п0.

n1 и п2

за толщинами поглотителя t

= 0, t = t1,

и t = t2.

Уверенно судить о наличии двух групп

-квантов

по измеренным величинам п0,

п1 и п2 можно

в том случае, если эти величины в

зависимости от t не

лежат на одной экспоненте с учетом

ошибок измерения

.

Предполагая t2

= 2t1 это условие

можно записать следующим образом:

![]() .

.

Зависимость скорости счета п(t) для двух групп -квантов одинаковой интенсивности запишем в виде

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() – коэффициенты линейного ослабления

-квантов

с энергиями е1

и Е2

соответственно. Если

считать, что

>>

,

то условие разделения двух групп

-квантов

примет вид

– коэффициенты линейного ослабления

-квантов

с энергиями е1

и Е2

соответственно. Если

считать, что

>>

,

то условие разделения двух групп

-квантов

примет вид

.

.

Таким образом, проделав все вычисления,

при

≈

0,05 ΔЕ/Е ≈ 0,15/![]() ,

где ΔE –

минимальное отличие в энергиях двух

групп

-квантов,

которое можно заметить при оговоренных

выше условиях.

,

где ΔE –

минимальное отличие в энергиях двух

групп

-квантов,

которое можно заметить при оговоренных

выше условиях.

Проведенная оценка показывает, что для

разрешения двух групп

-

квантов, отличающихся по энергии на

5%, необходимы ослабления излучения при

t = t2

приблизительно в 400 раз при

![]() 0,05,

а при

0,015

– всего в 30 раз. Светосила этого метода

невелика и по порядку величин равна

0,05,

а при

0,015

– всего в 30 раз. Светосила этого метода

невелика и по порядку величин равна

![]() /4.

При

/4.

При

![]() 1° и

1° и

![]() величина L ≈ 0,5.10-6.

величина L ≈ 0,5.10-6.