- •Введение радиометрия, ее развитие и задачи

- •Раздел 1. Эталоны и образцовые средства измерения

- •Раздел 2. Статистическая обработка результатов радиометрических измерений

- •2.1. Статистический характер радиоактивного распада

- •2.2. Статистические законы распределения

- •2.3. Статистические характеристики экспериментальных данных

- •Тема 3. Основные радиометрические понятия и определения

- •3.1.Единицы измерения активности и удельных активностей

- •3.2. Специальные единицы измерения

- •3.3. Взаимодействие излучений с веществом

- •Раздел 4. Методы регистраци ионизирующих излучений

- •4.1. Классификация методов регистрации ионизирующих излучений и основные термины

- •4.2. Основные характеристики детекторов ионизирующего излучения

- •4.3. Ионизационный метод регистрацииионизирующего излучения

- •4.3.1. Физические основы обнаружения излучений

- •4.3.2. Типичная вольт-амперная характеристикака газового разряда

- •4.3.3. Ионизационные камеры

- •4.3.4. Методы регистрации с газовым усилением пропорциональные счетчики

- •4.3.5. Газоразрядные счетчики Гейгера–Мюллера

- •4.4. Оптический метод регистрации ионизирующих излучений

- •4.4.1. Общие характеристики сцинтилляторов

- •4.4.2. Основные свойства органических сцинтилляторов

- •4.4.3. Основные свойства неорганических сцинтилляторов

- •4.4.4. Сцинтилляционные счетчики

- •4.4.5. Особенности применения сцинтилляционных счетчиков

- •Раздел 4.5. Полупроводниковые детекторы

- •4.5.1. Принцип работы ппд

- •4.5.2. Основные типы ппд Характеристики кремния и германия

- •Переходы в полупроводниках

- •Влияние шумов на энергетическое разрешение

- •Радиационные повреждения детекторов

- •4.8. Счетчики черенкова

- •5.4. Спектрометрия ионизирующих излучений

- •5.4.1. Основные методы гамма спектрометрии постановка измерительной задачи и ее решение спектрометрическим методом

- •Оценка энергетического состава -квантов по функциям пропускания

- •Измерение по продуктам фотоядерных реакций

- •Однокристальные сцинтилляционные гамма-спектрометры

- •Спектрометрия цезия–137

- •2.6. Детекторы гамма-излучения

- •1) Сцинтилляционные. 2)Полупроводниковые.

- •Методы обработки гамма-спектров Классический метод обработки спектров гамма-излучения

- •Матричный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров.

- •Генераторный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров

- •5.5.2. Спектрометрия заряженных частиц

- •Определение энергии заряженных частиц по пробегу и плотности ионизации

- •Измерение энергии частиц с помощью ионизационных камер, сцинтилляционных и полупроводниковых счетчиков

- •Измерение энергии тяжелых заряженных частиц

- •Измерение энергии электронов

- •Измерение энергии заряженных частиц с помощью магнитных спектрометров

- •Магнитные спектрометры для b- и a-спектрометрии

- •5.5.2.1. .Методы и средства измерения 90sr

- •1.Некоторые сведения о стронции-90

- •1.2. Стронций-90 в организме человека.

- •1.3. Стронций-90 во внешней среде

- •5.5.2.1. Методы измерения 90sr

- •2.1. Основные положения

- •2.2 Матричный метод обработки бета-спектров

- •6. Приготовление радиоактивных источников

- •6.1. Типы радиоактивных источников.

- •6.2. Приготовление альфа–бета-источников

- •6.3. Приготовление гамма-источников

- •7. Поверка эталонов и рабочих источников

- •Поверка альфа–источников

- •Поверка гамма–источников

- •Часть III методы проведения некоторых ядерно-физических измерений

- •Глава 10

- •Измерение активности источников

- •§ 10.1. Основные определения

- •§ 10.2. Общие характеристики методов измерения активности

- •§ 10.3. Измерение активности источников альфа-частиц

- •§ 10.4. Измерение активности источников бета-частиц

- •§ 10.5. Измерение активности источников гамма-излучения

4.5.2. Основные типы ппд Характеристики кремния и германия

Кремний и германий – четырехвалентные элементы с простой структурой (8 атомов в элементарной ячейке) и ковалентными связями, полностью насыщенными при низких температурах. При повышении температуры часть ковалентных (двойных) связей разрывается, что ведет к образованию электронно-дырочных пар. Число пар собственных носителей в собственном полупроводнике пi следующим образом зависит от температуры Т и ширины зоны:

![]()

где b – const данного материала; Т – температура по шкале Кельвина.

Величина тока в полупроводнике, созданная дрейфующими под действием поля носителями, определяет удельное сопротивление полупроводника ρ. Из определения ρ как величины обратной проводимости σ следует, что

![]()

где μ+, μ– – подвижности носителей; р, п – объемные плотности положительных и отрицательных носителей.

Некоторые характеристики чистых (беспримесных) кремния и германия приведены в табл. 3.1.

Из таблицы видно, что ширины запрещенных зон кремния и германия отличаются меньше чем в два раза, а число носителей – на три порядка. Это связано с экспоненциальной зависимостью числа носителей от ширины запрещенной зоны. Подвижности носителей близки по величине и, что очень важно для спектрометрических измерений, подвижности электронов и дырок – одного порядка и в германии, и в кремнии. Видно, что если полупроводник охладить, то подвижности резко возрастут, а следовательно, улучшатся временные характеристики детектора. Уменьшение μ+ и μ– с ростом Т объясняется увеличением сечения неупругих столкновений носителей с решеткой.

Таблица 3.1. Физические характеристики кремния и германия

Характеристика |

Si |

Ge |

Атомный номер Атомная масса Плотность при 300 оК, г ¤см3 Диэлектрическая постоянная Ширина щели при 300 оК, эВ Энергия ионизации, эВ Плотность собственных носителей при 300 оК, см – 3 Подвижность электронов при 300 оК, см3/(В×с) Подвижность дырок при 300 оК, см3/(В×с) Подвижность электронов при 77 оК, см3/(В×с) Подвижность дырок при 77 оК, см3/(В×с) Собственное удельное сопротивление при 300 оК, Ом×см Собственное удельное сопротивление при 77 оК, Ом×см |

14 28,06 2,33 12 1,106 3,66

1,5×1010 1350 480 4×104 1,8×104

3×105

- |

32 72,60 5,33 16 0,67 2,96

2,4×1013 3900 1900 3,6×104 4,2×104

50

5×104 |

Используя характеристики германия и кремния, приведенные в табл. 3.1, получаем при Т = 300 °К для беспримесных полупроводников численные значения удельного сопротивления:

![]()

![]() Ом·см,

Ом·см,

![]() =230·103

Ом·см.

=230·103

Ом·см.

Видно, что сопротивление очень быстро растет с уменьшением температуры. При Т = 77 °К собственная проводимость и кремния, и германия падает настолько, что (при отсутствии примесных уровней) они являются превосходными изоляторами и, следовательно, их можно использовать для изготовления однородных полупроводниковых счетчиков.

Свойства примесных германия и кремния. Если для германия еще и можно достичь такой степени очистки от электрически активных примесей (<1013 атом/см3, т.е. <5·10-6%), при которой свойства при комнатной температуре в основном будут определяться характеристиками собственно германия, то для кремния (допустимое количество примесей ~ 5·10-9%) это пока невозможно. Следовательно, полупроводниковый материал, используемый для изготовления детекторов, почти всегда будет примесный, причем тип примеси зависит от свойств материала и технологии изготовления. Так, из кремния особенно трудно удалять бор, поэтому кремний с наиболее высоким удельным сопротивлением – это р-кремний (бор – акцептор). Германий очень сложно очищать от кислорода. Поскольку содержание загрязнений трудно контролировать, примеси обычно вводят искусственно, используя для этого или пятивалентные (фосфор, мышьяк), или трехвалентные атомы (бор, алюминий). В первом случае в решетке появляется слабо связанный «лишний» электрон (донорный уровень), связь которого при комнатной температуре разорвана, во втором электрона не хватает, появляется дырка (акцепторный уровень). Некоторые примеси (например, золото) могут вносить одновременно и донорные и акцепторные уровни, расположенные приблизительно в середине запрещенной зоны.

В полупроводнике с собственной проводимостью число дырок в валентной зоне и число электронов в зоне проводимости равно пi. Это результат равновесия между процессами рекомбинации и генерации носителей. Скорость рекомбинации и генерации существенно повышается, если появляются дополнительные уровни в запрещенной зоне, поскольку скорость двухступенчатых переходов больше, чем одноступенчатых. Но, несмотря на возрастание скорости процессов, суммарное число носителей в равновесном полупроводнике не возрастает, т.е. выполняется соотношение

![]() ,

,

где п – число электронов в 1 см3; р –число дырок в 1 см3 в примесном полупроводнике; ni – концентрация электронов или дырок в беспримесном полупроводнике (n t= f(T) – функция температуры).

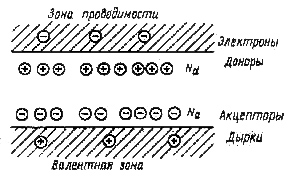

Эта формула следует из выражений для числа электронов и дырок в невырожденном полупроводнике, подсчитанных по зонной теории. Следовательно, увеличение числа электронов в зоне проводимости при введении донорных примесей приводит к уменьшению числа дырок. Так, если в кремний при комнатной температуре ввести 1,5·1011 донорных атомов на 1 см3, т.е. всего один атом примеси на 4·1010 атомов кремния, то плотность дырок будет 1,5·109, т.е. в 102 раз меньше электронной. Удельное сопротивление образца будет определяться только электронами и составит около 3,5·103 ом·см, т.е. почти на два порядка меньше собственного при этой же температуре. Лучшая очистка зонной плавкой позволяет получать р-кремний с сопротивлением около 104 ом·см. Т.о. минимальное число свободных носителей обоих знаков будет при п = р независимо от того, является ли это равенство результатом отсутствия всяких примесей или следствием того, что число донорных примесных атомов равно числу акцепторов. Последнее обстоятельство используют на практике при создании полупроводников с высоким удельным сопротивлением. Энергетическая схема полупроводника, у которого концентрация донорных примесей Nd равна концентрации акцепторных примесей Na,, изображена на рис. 3.4.

У такого полностью компенсированного полупроводника проводимость равна проводимости беспримесного полупроводника.

При высоких температурах (около 420 °К для очень чистого кремния и около 330 °К для очень чистого германия) величина ni возрастает настолько, что при любом количестве примесных атомов (1012…1016 атом/см3) сопротивление определяется собственными (непримесными) носителями. При понижении температуры определяющими становятся примесные носители вплоть до температур (10…50 °К), при которых примесные атомы перестают быть ионизированными.

Рис. 3.4. Компенсированный полупроводник с полностью ионизированными атомами примеси* Nd и Na – концентрации доноров и акцепторов