- •Введение радиометрия, ее развитие и задачи

- •Раздел 1. Эталоны и образцовые средства измерения

- •Раздел 2. Статистическая обработка результатов радиометрических измерений

- •2.1. Статистический характер радиоактивного распада

- •2.2. Статистические законы распределения

- •2.3. Статистические характеристики экспериментальных данных

- •Тема 3. Основные радиометрические понятия и определения

- •3.1.Единицы измерения активности и удельных активностей

- •3.2. Специальные единицы измерения

- •3.3. Взаимодействие излучений с веществом

- •Раздел 4. Методы регистраци ионизирующих излучений

- •4.1. Классификация методов регистрации ионизирующих излучений и основные термины

- •4.2. Основные характеристики детекторов ионизирующего излучения

- •4.3. Ионизационный метод регистрацииионизирующего излучения

- •4.3.1. Физические основы обнаружения излучений

- •4.3.2. Типичная вольт-амперная характеристикака газового разряда

- •4.3.3. Ионизационные камеры

- •4.3.4. Методы регистрации с газовым усилением пропорциональные счетчики

- •4.3.5. Газоразрядные счетчики Гейгера–Мюллера

- •4.4. Оптический метод регистрации ионизирующих излучений

- •4.4.1. Общие характеристики сцинтилляторов

- •4.4.2. Основные свойства органических сцинтилляторов

- •4.4.3. Основные свойства неорганических сцинтилляторов

- •4.4.4. Сцинтилляционные счетчики

- •4.4.5. Особенности применения сцинтилляционных счетчиков

- •Раздел 4.5. Полупроводниковые детекторы

- •4.5.1. Принцип работы ппд

- •4.5.2. Основные типы ппд Характеристики кремния и германия

- •Переходы в полупроводниках

- •Влияние шумов на энергетическое разрешение

- •Радиационные повреждения детекторов

- •4.8. Счетчики черенкова

- •5.4. Спектрометрия ионизирующих излучений

- •5.4.1. Основные методы гамма спектрометрии постановка измерительной задачи и ее решение спектрометрическим методом

- •Оценка энергетического состава -квантов по функциям пропускания

- •Измерение по продуктам фотоядерных реакций

- •Однокристальные сцинтилляционные гамма-спектрометры

- •Спектрометрия цезия–137

- •2.6. Детекторы гамма-излучения

- •1) Сцинтилляционные. 2)Полупроводниковые.

- •Методы обработки гамма-спектров Классический метод обработки спектров гамма-излучения

- •Матричный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров.

- •Генераторный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров

- •5.5.2. Спектрометрия заряженных частиц

- •Определение энергии заряженных частиц по пробегу и плотности ионизации

- •Измерение энергии частиц с помощью ионизационных камер, сцинтилляционных и полупроводниковых счетчиков

- •Измерение энергии тяжелых заряженных частиц

- •Измерение энергии электронов

- •Измерение энергии заряженных частиц с помощью магнитных спектрометров

- •Магнитные спектрометры для b- и a-спектрометрии

- •5.5.2.1. .Методы и средства измерения 90sr

- •1.Некоторые сведения о стронции-90

- •1.2. Стронций-90 в организме человека.

- •1.3. Стронций-90 во внешней среде

- •5.5.2.1. Методы измерения 90sr

- •2.1. Основные положения

- •2.2 Матричный метод обработки бета-спектров

- •6. Приготовление радиоактивных источников

- •6.1. Типы радиоактивных источников.

- •6.2. Приготовление альфа–бета-источников

- •6.3. Приготовление гамма-источников

- •7. Поверка эталонов и рабочих источников

- •Поверка альфа–источников

- •Поверка гамма–источников

- •Часть III методы проведения некоторых ядерно-физических измерений

- •Глава 10

- •Измерение активности источников

- •§ 10.1. Основные определения

- •§ 10.2. Общие характеристики методов измерения активности

- •§ 10.3. Измерение активности источников альфа-частиц

- •§ 10.4. Измерение активности источников бета-частиц

- •§ 10.5. Измерение активности источников гамма-излучения

4.4.5. Особенности применения сцинтилляционных счетчиков

Благодаря ряду ценных, а подчас и уникальных свойств сцинтилляционных счетчиков область их применения чрезвычайно обширна. При работе со сцинтилляционными счетчиками, однако, предназначенными для решения той или иной физической задачи, следует учесть одно очень важное специфическое обстоятельство: поскольку свойства излучений, подлежащих регистрации в том или ином случае, могут быть резко различными, особое внимание следует уделить рациональному выбору спинтиллятора, конкретные свойства которого должны наилучшим образом отвечать поставленной задаче. К фотоумножителям особых требований, связанных со спецификой регистрируемого излучения, обычно не предъявляется, и в большинстве случаев в счетчике устанавливается умножитель со стандартными параметрами, В некоторых экспериментах, связанных с измерениями малых временных интервалов, используются временные фотоумножители с улучшенной собственной разрешающей способностью по времени. В опытах, требующих хорошей разрешающей способности по энергии, употребляются так называемые спектрометрические фотоумножители, работающие при специально подобранном режиме питания. Для увеличения эффективности регистрации световой вспышки от сцинтилляторов, спектр испускания которых лежит в области близкого ультрафиолета, применяются фотоумножители с кварцевыми или увиолевыми стеклами. Основными преимуществамисцинтилляционного метода по сравнению. с другими методами детектирования излучений являются: высокая разрешающая способность по времени, большая эффективность регистрации ионизирующих излучений и линейная зависимость амплитуды импульса от энергии, потерянной регистрируемой частицей в сцинтилляторе.

Разрешающая способность сцинтилляционных счетчиков по времени, особенно при использовании органических кристаллов и сцинтиллирующих растворов, очень велика и превышает разрешающую способность других детекторов излучений, в частности газоразрядных счетчиков, на несколько порядков. При работе сцинтилляционных счетчиков в схемах совпадений время разрешения на совпадения может быть доведено до 10-10 сек.

Большая эффективность регистрации неионизирующих излучений —Y-лучей и нейтронов, — составляют проценты и десятки процентов, достигается благодаря возможности использования сцинтилляторов очень больших размеров, ограничиваемых только чисто практическими соображениями.

Что касается амплитуды импульса в сцинтилляционном счетчике, то, как нетрудно видеть, при правильно подобранном режиме работы величина амплитуды должна быть связана с потерейэнергии, испытываемой частицей в сцинтилляторе, постоянным коэффициентом. Действительно, в большинстве сцинтилляторов интенсивность световой вспышки, хотя бы в ограниченной области, пропорциональна потере энергии; эффективность собирания света на фотокатоде ФЭУ задается геометрическим коэффициентом, не зависящим от интенсивности высвечивания; выход фотоэлектронов при освещении катода светом данного спектрального состава, характерного для используемого сцинтиллятора, определяется лишь свойствами фотокатода и пропорционален интенсивности освещения, и наконец, коэффициент усиления ФЭУ (М) при нормальном режиме эксплуатации умножителя есть величина постоянная. Таким образом, сцинтилляционный счетчик должен, в принципе, обладать хорошей разрешающей способностью по энергии.

Энергетическое разрешение. В реальном сцинтилляционном счетчике, однако, имеет место целый ряд явлений, приводящих к ухудшению его разрешающей способности по энергии. Прежде всего, само вещество сцинтиллятора может быть не вполне однородным по объему (несколько различная, например, концентрация активатора в разных частях сцинтиллятора), что приводит к некоторому различию в световыходах для частиц, проходящих в различных местах сцинтиллятора. Далее, в сцинтилляторе может иметь место краевой эффект результате которого частицы, оказавшиеся вблизи поверхности, выходят за пределы сцинтиллятора, потеряв в нем только часть своей энергии. Коэффициент собирания света на фотокатоде ФЭУ для световых вспышек, возникающих в разных местах сцинтиллятора, будет несколько разным. Если световая вспышка освещает не весь фотокатод одновременно, могут сказаться и различия квантового выхода для разных участков фотокатода. Для фотоэлектронов, вылетающих под разными углами и из разных мест катода, эффективность собирания на первом диноде также может быть различной. Коэффициент усиления ФЭУ изменяет свою величину при колебаниях напряжения питания фотоумножителя и т. д. И наконец, кроме этих чисто физических причин, значительный вклад в размытие линии вносят статистические флуктуации всех величин, определяющих амплитуду импульса в сцинтилляционном счетчике, начиная с флуктуации потерь энергии на ионизацию, испытываемых регистрируемой частицей в сцинтилляторе, и кончая флуктуациями коэффициента усиления фотоумножителя.

Из всех явлений, подверженных статистическим флуктуациям, наибольший вклад в разброс импульсов по амплитудам вносит, естественно, фотоэффект на катоде умножителя. Можно оценить среднеквадратичное отклонение от среднего значения для числаэлектронов, покидающих фотокатод при освещении его световой вспышкой, возникающей при прохождении частицы через сцинтиллятор.

Эта величина будет зависеть от потери энергии, испытываемой регистрируемой частицей в сцинтилляторе, и, например, при регистрации γ-лучей Сз137 с энергией 661 кэв составляет в кристалле NaJ(Т1) около 2%.

Действительно, предположив, что γ-кванты поглощаются в кристалле полностью и что конверсионная эффективность для NaJ(T1) составляет 10%, получим для числа фотонов (средняя энергия фотонов 2,8 эв) в световой вспышке около 24 000.

При полном сборе света и квантовом выходе фотокатода в 10% число фотоэлектронов будет равно всего 2400. Среднеквадратичное отклонение этого числа от его среднего значения и равно как раз 2%. При увеличении энергии регистрируемого излучения относительная величина статистической флуктуации, естественно, убывает.

Очевидно, что рассчитанная таким образом флуктуация числа фотоэлектронов представляет собой нижний предел энергетического разрешения сцинтилляционного счетчика. В реальном случае разброс импульсов от моноэнергетических частиц по амплитудам на выходе сцинтилляционного счетчика значительно больше. Рассмотренные выше причины приводят к существенному уширению линии, и для γ-лучей Сз137 разрешение по энергии, получаемое на опыте, составляет в лучшем случае всего 8%.

Регистрация сильноионизирующих короткопробежных частиц. При выборе сцинтиллятора для регистрации сильно ионизирующих короткопробежных частиц (α-частиц, медленных протонов и т. п.) исходят обычно из следующих соображений. Органические сцинтилляторы, конверсионная эффективность которых при увеличении ионизирующей способности регистрируемых частиц довольно резко падает, для регистрации такого рода частиц, как правило, не употребляются. Помимо малой конверсионной эффективности, органические кристаллы неудобны еще и потому, что при облучении частицами с большой ионизирующей способностью они быстро разрушаются, поверхность их темнеет и световой выход падает.

Из неорганических сцинтилляторов для регистрации альфа-частиц и медленных протонов чаще всего используется сернистый цинк, активированный серебром или медью, инверсионная эффективность которого для альфа-частиц составляет 20-25%. Так как пробеги регистрируемых частиц составляют всего несколько мг/см2, то ZnS(Аg или Сu) применяется в виде мелкокристаллического порошка с толщиной кристалликов до 10 мг/1см3. Мелкокристаллическая структура сцинтиллятора, однако, существенно ухудшает разрешение по энергии.

Несколько лучшее разрешение по энергии может быть получено с активированным сернистым кадмием, который можно вырастить в виде хотя и мелких, но монокристаллов, а также с кристаллами NаJ(Т1) и СsJ(Т1). Кристаллы NaJ(Т1) и СsJ(Т1) используются в виде тонких срезов для уменьшения фона от быстрых частиц. Для регистрации альфа-частиц и медленных протонов особенно удобен СsJ(Т1), обладающий сравнительно хорошим разрешением по энергии, кристаллы которого не гигроскопичны.

Для сцинтилляторов из ZnS(Аg), СdS(Аg) и СsJ(Т1) при энергии альфа-частиц 4 МэВ и выше наблюдается линейная зависимость амплитуды импульса от энергии частицы. Для кристаллов NaJ(Т1) пропорциональная область начинается при энергии альфа-частиц, превышающей 10 МэВ. Для регистрации осколков, возникающих при делении тяжелых ядер, с успехом применяются газообразные сцинтилляторы, конверсионная эффективность которых практически не зависит от ионизирующей способности регистрируемых частиц.

Регистрация электронов. Для регистрации электронов могут быть использованы как органические, так и неорганические сцинтилляторы. Выбор того или иного типа сцинтиллятора определяется условиями физического эксперимента: неорганические кристаллы имеют несколько больший световой выход и лучшую пропорциональность между интенсивностью высвечивания и энергией электронов, тогда как органические сцинтилляторы позволяют получать лучшее разрешение по времени.

При регистрации электронов от внешнего источника в неорганических кристаллах, обладающих большим атомным номером Z, наблюдается сильное рассеяние, в результате которого электроны могут выйти из кристалла обратно, потеряв в нем только часть своей энергии. Эффект обратного рассеяния электронов для кристаллов NаJ(Т1), например, может составить 80—90%, тогда как в органических кристаллах он равен всего нескольким процентам. Для уменьшения эффекта обратного рассеяния, электроны можно направить на сцинтиллятор строго коллимированным пучком. При работе с радиоактивным источником обратное рассеяние можно исключить и полностью, введя источник бета-частиц внутрь сцинтиллятора. Можно, например, разрезать кристалл и заложить радиоактивный препарат в виде слоя, нанесенного на очень тонкую подложку, между двумя половинками кристалла. Радиоактивное вещество можно ввести и в материал сцинтиллятора в процессе его изготовления или растворить в жидком сцинтиллирующем растворе.

Эксперименты с электронами осложняются обычно тем обстоятельством, что в сцинтилляторе с довольно высокой эффективностью регистрируется и Y-излучение, сопровождающее во многих случаях,бета-распады.

Регистрация γ-лучей. Для регистрации γ-квантов, так же как и для регистрации электронов, применяют и органические, и неорганические сцинтилляторы. В большинстве случаев выбор сцинтиллятора того или иного типа определяется требованием высокой эффективности регистрации γ-лучей. Для параллельного пучка γ-квантов, падающих нормально на сцинтиллятор толщиной х, эффективность регистрации оценивается как ц « 1 — е-μλ. Так как толщина сцинтиллятора ограничена только чисто практическими соображениями, произведение их может быть велико – порядка единицы и .больше. Это означает, что при использовании сцинтиллятора достаточно большого размера эффективность регистрации может быть очень большой и, в принципе, близкой к 100% независимо от свойств самого сцинтиллирующего вещества. Так как, однако, коэффициент поглощения γ-квантов, а следовательно, и эффективность регистрации сильно зависят от атомного номера поглотителя, в сцинтилляционных счетчиках для регистрации γ-лучей пользуются в основном неорганические кристаллы с большим Z, это NаJ(Т1) и СsJ(Т1), для которых Z равно 32 и 54 соответственно (для органических сцинтилляторов Z=6). Кроме того, как уже упоминалось, неорганические кристаллы обладают большим световым выходом, во всяком случае, обычно применяемый йодистый натрий и лучшими пропорциональными свойствами, чем органические.

Органические сцинтилляторы могут обеспечить, однако, лучшее разрешение счетчика по времени. Благодаря своим пропорциональным свойствам сцинтилляционный счетчик может быть использован для определения энергии регистрируемых γ-квантов в качестве простейшего γ-спектрометра. Возникающие при этом трудности обусловлены тем, что амплитуды импульсов на выходе сцинтилляционного счетчика связаны с энергией γ-квантов неоднозначным образом.

Даже в наиболее простом случае регистрации монохроматических γ-лучей, распределение по энергиям вторичных электронов, возникающих в веществе при поглощении γ-квантов с энергией Е, должно иметь пик, обусловленный фотоэлектрическим поглощением, непрерывный спектр комптоновских электронов, имеющий в первом приближении вид прямоугольника с некоторым подобием пика на конце, и (если Е > 1,02 Мэв) пик, отвечающий образованию электронно-позитронных пар. Распределение импульсов по амплитудам на выходе сцинтилляционного счетчика воспроизводит, в известной степени, распределение электронов по энергиям, однако (из-за сравнительно малой разрешающей способности) линии, отвечающие фотоэлектрическому поглощению и образованию пар, существенно расширяются; соответственно расплывается и комптоновское распределение. В связи с этим вопрос о форме спектра амплитуд импульсов для одиночной γ-линии приобретает особо важное значение. Расчет показывает, что, поскольку полное выделение в сцитилляторе всей энергии γ-кванта может иметь место не только при фотоэлектрическом поглощении, распределения импульсов по амплитудам для одиночной γ-линии, оставаясь в общих чертах подобными, в деталях должны существенно зависеть как от размеров кристалла, используемого в сцинтилляционном счетчике, так и от условий его облучения.

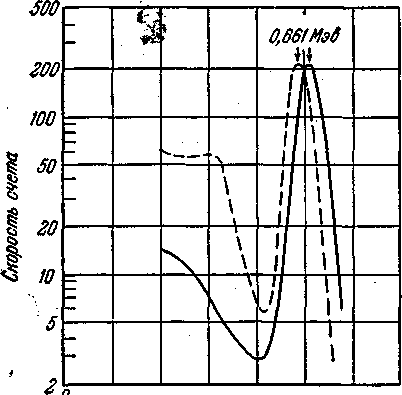

В кристаллах больших размеров действительно наблюдается существенное подавление непрерывного спектра комптоновских электронов отдачи и соответствующее увеличение интенсивности пика, отвечающего полному выделению энергии γ-кванта (в принципе, в сцинтилляторе достаточно больших размеров каждой γ-линии должен был бы отвечать только один пик — пик полного выделения энергии). На практике, однако, свести все импульсы от одной γ-линии в один пик полностью не удается, так как в сцинтилляторе всегда имеют место краевые эффекты, особенно у поверхности, обращенной к источнику γ-излучения. Лучшие результаты могут быть получены в том случае, когда источник γ-лучей помещен внутри сцинтиллятора большого размера. На рис.6 приведено для примера распределение импульсов по амплитудам для γ-линии Сз137 (Е=0,661 МэВ), полученное с кристаллом NaJ(Т1) диаметром 12 см и высотой 12 см, источник γ-лучей находился в центре кристалла. Пунктиром показано распределение импульсов по амплитудам, полученное с кристаллом много меньшего размера (диаметр 3 см, высота 2,5 см). Некоторое смещение положения максимума в распределении обязано поглощению в большом кристалле рентгеновского излучения Ва137, образующегося при бета-распаде Сs-137. Из cравнения кривых видно, что часть спектра, отвечающая непрерывному распределению, в большом кристалле сильно подавлена.

При работе с кристаллами больших размеров не следует забывать, что при каскадном испускании γ-квантов в распределении импульсов по амплитудам возникают дополнительные пики, отвечающие суммарному выделению энергии в каскаде. Такой дополнительный пик возникает, например, при регистрации γ-лучей Со60 с помощью кристалла большого размера. При анализе сложных γ-спектров с целью измерения энергии и интенсивности отдельных γ-линий часто используют специальные устройства, называемые сцинтилляционными γ-спектрометрами, в которых с помощью двух или более кристаллов выделяется та или иная линия, характеризующая энергию γ-квантов. Сцинтилляционные γ-спектрометры, уступая другим видам γ-спектрометров в разрешающей способности по энергии, значительно превосходят их по светосиле.