- •Лекция 8 Имитационное моделирование бизнес-процессов

- •Сущность методов имитационного моделирования бизнес-процессов.

- •Методы формализации моделирования процессов в имитационных системах.

- •Имитационное моделирование в aris Simulation.

- •1 Сущность методов имитационного моделирования бизнес-процессов

- •2 Методы формализации моделирования процессов в имитационных системах

- •3. Имитационное моделирование в aris Simulation

Лекция 8 Имитационное моделирование бизнес-процессов

Сущность методов имитационного моделирования бизнес-процессов.

Методы формализации моделирования процессов в имитационных системах.

Имитационное моделирование в aris Simulation.

1 Сущность методов имитационного моделирования бизнес-процессов

Выделяют такие основные виды моделирования: физическое, структурно-функциональное, математическое, концептуальное, имитационное. Физическое моделирование основывается на сходстве физических явлений и, как следствие, на соотношении подобия. Структурно-функциональные модели является условным образом системы объектов и процессов, структура которых описывается с помощью таблиц, блок-схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных фрагментов, гипертекстов со специальными правилами их объединения и превращения. При имитационном моделировании эта модель может быть также программой, которая позволяет воссоздавать (имитировать) процессы функционирования системы и влияния на нее разных, как правило, случайных, факторов, с помощью последовательности вычислений и графического отображения их результатов - количественных и качественных характеристик бизнес-системы, ее структур, динамики ее развития, ее стабильности и целостности.

Динамический анализ предполагает рассмотрение во времени множества одновременно выполняющихся бизнес-процессов, в то время как статический анализ исследует выполнение одного бизнес-процесса вне связи с занятостью ресурсов в других процессах. Актуальность применения методов динамического анализа в бизнес - реинжиниринге обусловлена необходимостью сокращения межоперационных задержек, связанных с использованием ресурсов в множестве процессов.

При проектировании новых бизнес-процессов в качестве основных инструментов динамического анализа выступают методы и средства имитационного моделирования, поскольку статистика реального выполнения бизнес-процессов просто не существует. При анализе существующей организации бизнес-процессов имитационные модели дают возможность исследовать влияние случайностей на выполнение взаимосвязанных операций, которые трудно вычленить в общем потоке статистической информации.

Под имитационным моделированием будем понимать процесс разработки имитационной модели и последующего имитационного экспериментирования.

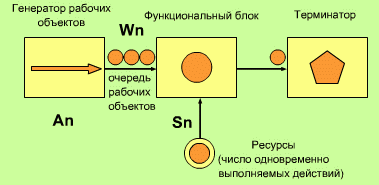

Имитационная модель предполагает генерацию в ускоренном масштабе времени по определенным законам распределения рабочих объектов, которые задерживаются для обработки по заданным законам распределения в функциональных блоках структурной модели бизнес-процесса. Формально простейшая имитационная модель может быть описана следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Формальное представление имитационной модели

An - средний интервал времени между n и n+1 рабочими объектами,

Sn – среднее время обслуживания (задержки) n-го рабочего объекта,

Wn – среднее время ожидания обслуживания в очереди n-го рабочего объекта.

Тогда Wn+1 = max{ Wn + Sn – An, 0}

Общее описание рабочего объекта можно представить:

< n, An, Sn, Wn >, где An, Sn –случайные числа, генерируемые по некоторому закону распределения, а Wn – вычисляется моделью.

В результате последовательного прохождения рабочих объектов по функциональным блокам за заданное модельное время (любой моделируемый период времени) накапливается статистика о производительности системы (числе рабочих объектов), о временных и стоимостных характеристиках рабочих объектов, об использовании основных ресурсов.

Требования к имитационным моделям. Для построения и исследования моделей сложных систем необходимо определить требования к ним, формы представления и вид описания модели, характер реализации модели и метод исследования. В зависимости от целевой направленности модели, задаются специальные требования к самим моделям.

К имитационным моделям предъявляются такие требования:

– целостность, информативность, многоуровневость, множественность (многомодельность), расширяемость, универсальность (абстрактность);

– возможность построения самой модели и ее исследования;

– возможность материализации модели в виде реальной системы в

задачах проектирования.

Модель должна замещать собой действительность с той степенью абстракции, которая полезна для поставленной цели. В первую очередь она должна отображать те существенные свойства и стороны объекта, которые определены практическим заданием. Необходимо правильно обозначить и сформулировать проблему и четко задать цель исследования.

Главным требованием к моделям является их адекватность реальной действительности, чтобы быть уверенным, что результаты точно отображают действительное положение вещей. Модель должна быть надежной, простой и понятной пользователю, а также и технологичной, то есть легкой и удобной в управлении. Необходимо также, чтобы она была функционально полной с точки зрения возможностей решения необходимых задач, и адаптивной к изменениям, позволяя легко переходить к другим модификациям, обновлять данные и ее в результате взаимодействия с пользователем. При создании модели необходимо, чтобы затраты временных, трудовых, материальных ресурсов на построение моделей и проведение экспериментов были в допустимых пределах или оправданы относительно особых обстоятельств.

Особенности имитационного моделирования. При имитационном моделировании структура системы отображается в модели, а процессы ее функционирования проигрываются (имитируются) на построенной модели. Выделяют статическое описание структуры системы, для чего нужно выполнять структурный анализ процессов, и описание динамики взаимодействий элементов системы, для чего нужно построить функциональную модель динамических процессов.

При программной реализации имитационного моделирования элементам системы ставятся в соответствие некоторые программные компоненты, а состояние этих элементов описывается с помощью переменных. Моделирующий алгоритм имитирует функционирование отдельных элементов, которые взаимодействуют или обмениваются информацией. Есть алгоритм изменения переменных, описывающий состояния системы. Динамика реализуется с помощью механизма течения модельного времени. Чтобы создать имитационную модель надо представить реальную систему (процесс), как совокупность взаимодействующих элементов, и алгоритмически описать функционирование отдельных элементов. После этого надо описать процесс взаимодействия разных элементов между собой и с внешней средой.

Ключевым моментом в имитационном моделировании является выделение и описание состояний системы набором переменных состояний, каждая комбинация которых описывает конкретное состояние. Изменяя значения этих переменных, можно имитировать переход системы из одного состояния в другой. Таким образом, имитационное моделирование - это представление динамического поведения системы с помощью ее перехода от одного состояния к другому в соответствии с определенными операционными правилами. Эти изменения состояний могут происходить или непрерывно, или в дискретные моменты времени.

Для имитации параллельных событий, вводят глобальную переменную t, названную модельным (или системным) временем. Она обеспечивает синхронизацию всех событий в системе. Существуют два основных способа изменения модельного времени: пошаговый - с фиксированными интервалами его изменения, и событийный, при котором величина шага измеряется переменным интервалом до последующего события.

Пошаговое продвижение времени применяется, если закон изменения переменных во времени описывается интегро-дифференциальными уравнениями, которые решаются численными методами. При этом динамика модели является дискретным приближением реальных непрерывных процессов.

Событийный метод применяется, когда события распределены неравномерно на часовой оси и появляются через значительные интервалы времени, когда изменяется состояние системы. Модельное время изменяется от текущего до ближайшего момента наступления последующего события. На практике этот метод получил наибольшее распространение.

Основные этапы имитационного моделирования.

Выделяются следующие этапы имитационного моделирования:

1. Формулирование проблемы и определение целей исследования.

2. Разработка концептуальной модели объекта.

3. Формализация имитационной модели.

4. Сбор и анализ входных данных для эксперимента.

5. Испытание и исследование свойств имитационной модели

6. Планирование и проведение имитационного эксперимента. Анализ

результатов и их использование для принятия решений.

Этап 1. Формулировка проблемы и определение целей исследования

На этом этапе выполняются следующие действия:

– сбор данных об объекте моделирования и составление содержательного описания объекта моделирования;

– изучение проблемной ситуации, определение диагноза и постановка

задачи;

– обоснование необходимости моделирования, уточнение его целей и

выбор метода моделирования.

Этап 2. Разработка концептуальной модели объекта

Эта модель является логико-математическим описанием системы, соответствующим сформулированной проблеме. На этом этапе надо определить общий замысел модели и переход от реальной системы к логической схеме ее функционирования. Выполняется описание объекта в терминах математических понятий и алгоритмизации функционирования его компонент. Концептуальное описание - это упрощенное алгоритмическое отображение реальной системы. При его разработке определяется основная структура модели, которая включает статическое и динамическое описание системы. Кроме того, определяются границы системы, приводится описание внешней среды, и определяются ее влияния на систему. Дальше выделяются и описываются существенные элементы, формируются переменные, параметры, функциональные зависимости как для отдельных элементов и процессов, так и для всей системы, ограничения и целевые функции. На этом этапе уточняется также методика всего имитационного эксперимента. При создании небольших моделей этот этап объединяется с этапом составления содержательного описания системы.

Этап 3. Формализация имитационной модели

Разработка формализованного описания системы осуществляется на основе ее концептуального описания. Далее оно будет превращаться в программу-имитатор в соответствии с технологией программирования.

Концептуальное или формальное описание модели сложной системы необходимо превратить в программу-имитатор, в соответствии с некоторой технологией программирования, с применением языков и систем моделирования. Для реализации имитационной модели надо выбрать соответствующие инструментальные средства.

Этап 4. Сбор и анализ входных данных для эксперимента

На этом этапе осуществляется апробация, исследование модели и проверка модели. Проводится верификация модели, оценка адекватности, исследование свойств имитационной модели и других процедур тестирования модели. Получить информацию о реальной системе возможно из существующей документации по системе.

Этап 5. Испытание и исследование свойств имитационной модели.

На этом этапе проводится верификация модели, оценка адекватности, исследование свойств имитационной модели и других процедур комплексного тестирования разработанной модели. После того, как имитационная модель реализована на компьютере, необходимо проверить достоверность модели.

Этап 6. Планирование и проведение имитационного эксперимента. Анализ результатов и их использование для принятия решений.

При организации направленного вычислительного эксперимента на имитационной модели могут быть выбраны разные аналитические методы для обработки результатов: регрессионный и дисперсионный анализ, градиентный и другие методы оптимизации. Имитационное исследование является трудоемким итеративным процессом, требующим, чтобы разработчик моделей был и искусным системным аналитиком, и технологом, владеющим современными компьютерными технологиями создания и исследования имитационных моделей. Он должен уметь корректно применять методы математической статистики и другие математические и вычислительные процедуры для идентификации имитационных моделей и для обработки результатов экспериментального исследования.

При анализе результатов моделирования проводится их интерпретация, а затем они используются для принятия решений.

В качестве основных инструментальных средств имитационного моделирования, широко используемых в России, относятся ReThink (Gensym), Pilgrim (***), РДО (МГТУ), Workflow Analyzer(MetaSoftware).

К основным типам имитационных моделей относятся:

Разветвляющаяся модель.

Модель с кооперативными связями.

Многопродуктовая модель бизнес-процесса.

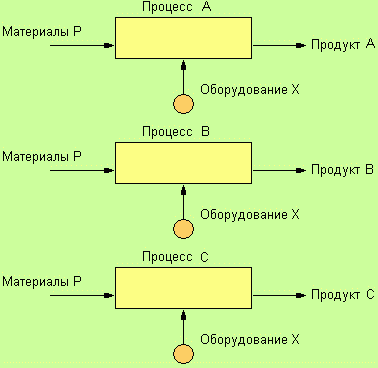

Каждый бизнес-процесс соответствует какому-либо виду продукта (услуги) и использует общие ресурсы (рис. 2). Модель позволяет анализировать использования ресурсов в нескольких бизнес-процессах. При этом анализируется достаточность ресурсов, степень их загрузки, интенсивность использования, финансовые потоки.

Рис. 2. Многопродуктовая модель бизнес-процессов.

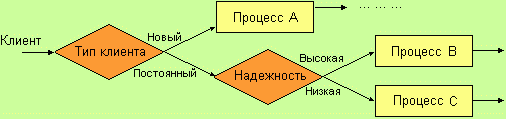

Разветвлящаяся модель бизнес процесса. Это модель альтернативных процессов, определяющая правила выбора последовательности функций в зависимости от состояния внешней среды (рис. 3). Типовые разветвления бизнес-процессов могут быть заранее формализованы. В более сложных случаях требуется применение бизнес-правил, которые в соответствии с конкретной ситуацией выбирает последовательность действий.

Рис. 3. Модель бизнес-процесса с разветвлениями.

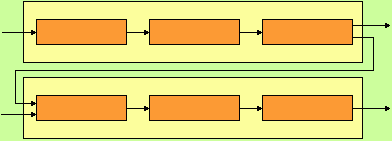

Модель бизнес-процесса с кооперативными связями (рис. 4). Задача сокращения длительности цикла бизнес-процесса решается, как правило, путем объединения нескольких функций в рамках одной консолидированной функции, выполняемой одним исполнителем (подразделением, самостоятельной организационной единицей), что позволяет сокращать межоперационные переходы, очереди ожидания, контрольные операции. С позиции кооперативного взаимодействия с партнерами в рамках одного бизнес-процесса определяются возможности передачи ряда функций специализированным организациям: при этом решаются задачи определения выгодности выполнения функций собственными силами или покупки (аренды) соответствующих продуктов или услуг на стороне, причем в первом случае производство полуфабрикатов может составлять и самостоятельные бизнес-процессы.

Рис. 4 Модель бизнес-процесса с кооперативными связями.

Под имитационным экспериментом будем понимать задание значений исходных параметров, таких как интенсивность поступления рабочих объектов, временные и стоимостные характеристики отдельных операций, объемы используемых ресурсов, и выполнение прогона имитационной модели в течение модельного времени с наблюдением и получением результатной статистики. Далее предполагается проведение статистического анализа полученных результатов, на основе которого делаются выводы и рекомендации по совершенствованию модели бизнес-процесса.

Типичными сценариями имитационного экспериментирования являются варианты задания в качестве входных переменных интенсивности создания рабочих объектов, а выходных – объемы требуемых ресурсов, или наоборот в качестве входных переменных задание объемов ресурсов, а в качестве выходных переменных – возможные значения интенсивности (таблица 1).

Таблица 1.

|

Ресурсы заданы

|

Ресурсы варьируются |

Интенсивность объектов задана |

Какова степень загрузки ресурсов? |

Каков должен быть объем ресурсов? |

Интенсивность объектов варьируется |

Какова может быть предельная интенсивность объектов? |

Каков должен быть объем ресурсов для неординарных ситуаций? |

Целями проведения имитационных экспериментов могут быть:

Сравнения средних и дисперсии различных альтернатив процессов при одинаковых исходных данных (один сценарий на несколько моделей).

Отыскание оптимальных значений переменных на некотором множестве возможных значений (несколько сценариев на одну модель).

Определение зависимостей между различными факторами процессов и последующим дисперсионным и регрессионным.