- •Способы наводки на резкость и глубина резкоизображаемого пространства.

- •Ручной выбор точки фокусировки

- •Светочувствительные материалы: фотоплёнка, матрица. Основные

- •Принцип работы цифрового фотоаппарата.

- •Основные правила обращения с фототехникой и техника безопасности.

- •Устройство цифрового фотоаппарата. Карты памяти. Форматы файлов.

- •Панель управления. Меню цифрового фотоаппарата. Работа с кнопками

- •Дополнительное оборудование для фотосъёмки, его назначение.

- •Основные светотехнические величины. Выдержка. Диафрагма. Экспозиция. Расчёт экспозиции при фотосъемке, взаимозаменяемость.

- •Типы экспонометров, принципы их работы. Замер экспозиции. Способы замера экспозиции.

- •Строение, классификация, характеристики импульсивных осветителей.

- •Особенности синхронизации ио с затвором фотоаппарата. Правила работы и техника безопасности при работе с ио.

- •Основные свойства света. Виды освещения. Направление света на съёмках. Освещение бывает направленным, рассеянным и комбинированным.

- •Виды освещения по назначению. Способы корректировки света.

- •Особенности восприятия изображения и их использование в рекламной фотографии.

- •Понятие «композиция кадра». Основные изобразительные средства фотографии.

- •Понятие «крупность плана». Характеристика разных по крупности планов.

- •Высота точки съёмки и понятие «ракурс». Применение их в фотокомпозиции.

- •Способы передачи объёма, глубины пространства на снимке. Перспектива.

- •Динамика в фотографии. Способы передачи движения в кадре.

- •Ритм. Ритмический рисунок кадра. Свойства ритма и его разновидности.

- •Взаимоотношение объекта и фона в кадре.

- •Использование знаков, символов в фотографии.

- •Натюрморт. Выбор предметов для натюрморта. Фон в натюрморте. Особенности фотосъёмки натюрморта. Освещение. Съёмка фактуры.

- •Портрет. Передача образа в портрете. Технические особенности съёмки.

- •Особенности съёмки портрета с использованием приёмов исправления недостатков внешности и фигуры.

- •Пейзаж. Технические и композиционные особенности съёмки пейзажа.

- •Панорамная съёмка. Особенности проведения съёмки и монтажа.

- •Особенности съёмки архитектуры и интерьера.

- •Съёмка движения и спортивных состязаний. Правильный выбор техники

- •Особенности съёмки животных: оборудование, техника и приёмы фотосъёмки.

- •Жанры фотографии в рекламе. Особенности фотосъёмки для рекламы.

- •Хранение фотоизображения (архив). Причины фотографических дефектов, способы устранения, фоторетушь.

- •Физическое, оптическое и эмоциональное воздействие цвета. Цвет как изобразительное средство фотографии.

- •Цветовая температура. Баланс белого в цифровом фотоаппарате. Световые периоды съёмочного дня, меняющееся освещение, настройки wb.

Основные этапы развития фотографии. История развития фотопроцесса.

Сферы применения фотографии.

Фотография (от греческих фото I свет, граф - рисую, пишу) | рисование светом, светопись 1 была открыта не сразу и не одним человеком. В это изобретение вложен труд ученых многих поколений разных стран мира.

Люди давно стремились найти способ получения изображений, который не требовал бы долгого и утомительного труда художника.

Принцип получения фотографии был известен людям с далекой древности. Наши предки уже заметили, что под воздействием солнечных лучей кожа человека начинает темнеть, а какая либо окрашенная ткань наоборот начинает обесцвечиваться. Собственно этот принцип потемнения и обесцвечивания предметов и лег в основу создания фотографии.

В глубокой древности люди заметили, что солнечные лучи, которые проникают через небольшое отверстие в темное помещение, оставляют на противоположной стене (или другой поверхности) световой рисунок предметов, находящихся за пределами этого помещения. Такое свойство затемненной комнаты знал уже древнегреческий мыслитель Аристотель, живший в 4 веке до нашей эры. А Леонардо да Винчи впервые в своих трудах описал принцип работы камеры-обскуры.

Камера-обскура.

Камера-обскура (от латинских слов «camera» - комната и «obscura» I темная) - устройство, позволяющее получить оптическое изображение объектов. Она представляет собой ящик со светонепроницаемыми стенками, небольшим отверстием в одной стене и так называемым экраном (тонкой белой бумагой или матовым стеклом) на противоположной стене. Солнечные лучи, проходя через отверстие диаметром ориентировочно 0,5-5 мм, создают изображение на экране. На экране отображаются предметы, находящиеся снаружи, уменьшенных в размерах, но в точных пропорциях и цветах.

Камера-обскура не обеспечивала высокой резкости изображения. Резкость можно было повышать путем уменьшения диаметра отверстия, но при очень маленьком диаметре отверстия возникают негативные эффекты дифракции (отклонения от геометрической оптики при распространении света), что еще больше уменьшало резкость.

Позднее камеру-обскуру модернизировали, вставив в отверстие передней стенки двояковыпуклую оптическую линзу. Поначалу камеру-обскуру использовали художники для создания своих произведений - пейзажей, бытовых зарисовок. Предпосылкой для появления фотографии стало появление светочувствительных материалов.

Одним из наиболее важных вкладов в создание реальных условий для изобретения способа превращения оптического изображения в химический процесс в светочувствительном слое послужило открытие молодого русского химика-любителя, впоследствии известного государственного деятеля и дипломата, А. П. Бестужева-Рюмина (1693 - 1766) и немецкого анатома и хирурга И. Г. Шульце (1687 - 1744). Занимаясь в 1725 году составлением жидких лечебных смесей, Бестужев-Рюмин обнаружил, что под воздействием солнечного света растворы солей железа изменяют цвет. Через два года Шульце также представил доказательства чувствительности к свету солей брома.

Первой фотографией считает снимок «Вид из окна», который получил Жозеф Нисефор Ньепс в 1826 году при помощи камеры-обскуры на оловянной пластинке, которая была покрыта тонким слоем асфальта. Для создания первой фотопластинки Ньепсу пришлось обрабатывать ее светом целых восемь часов.

Целенаправленную работу по химическому закреплению светового изображения в камере-обскуре ученые и изобретатели разных стран начали только в первой трети XIX века. Наилучших результатов добились теперь известные всему миру французы Жозеф Нисефор Ньепс (1765 - 1833), Луи-Жак Манде Дагер (1787 - 1851) и англичанин Вильям Фокс Генри Тальбот (1800 - 1877). Их принято считать изобретателями фотографии.

Хотя попытки получения фотографического изображения проводились еще в 17 веке, годом изобретения фотографии считается 1839, когда в Париже появилась так называемая дагеротипия. На основе своих собственных исследований и опытов Нисефора Ньепса, французскому изобретателю Луи Дагеру удалось сфотографировать человека и получить устойчивое фотоизображение. По сравнению с более ранними опытами время экспозиции сократилось (менее 1 мин). Принципиальное отличие дагеротипа от современной фотографии - получение позитива, а не негатива, что делало невозможным получение копий.

Период дагерротипии просуществовал немного. Изображение на серебряной пластинке стоило дорого, было зеркально обращенным, изготовлялось в одном экземпляре, рассматривать его из-за блеска было крайне затруднительно.

Калотипный способ обладал большими достоинствами, поэтому он и получил дальнейшее развитие. Уже в конце 40-х годов XIX века изобретатель из семьи Ньепсов - Ньепс де Сен-Виктор - заменил в этом способе негативную подложку из бумаги стеклом, покрытым слоем крахмального клейстера или яичного белка. Слой очувствили к свету солями серебра.

В 1851 году англичанин С. Арчер покрыл стекло коллодионом. Позитивы стали печатать на альбуминной бумаге. Фотографии можно было размножать.

Еще через два с небольшим десятилетия Ричард Меддокс предложил съемку на сухих броможелатиновых пластинках. Такое усовершенствование сделало фотографию родственной современной.

В 1873 году Г. Фогель изготовил ортохроматические пластинки. Позднее были сконструированы объективы-анастигматы. В 1889 году Д. Истмен (основатель фирмы «Кодак») наладил производство целлулоидных пленок. В 1904 году появились первые пластинки для цветной фотографии, выпущенные фирмой «Люмьер».

Далее путем усовершенствования начали появляться современные фотоаппараты.

См. в тетрадь

Сферы применения фотографии.

Законодательство, судебная и следственная практика.

Применение фотографии позволило принципиально изменить деятельность органов следствия.

До появления копировальных аппаратов фотокопия документов была широко распространена в юриспруденции.

Изменился подход к ведению документации (на сегодняшний день почти все документы: паспорт, права, визы, личные дела, резюме и т.д.) обязательны с фотографией.

Массовость применения фототехники, явно и неявно используемой, породило изменения в законодательстве многих стран, меняет отношения людей, меняет общество.

Астрономия, микроскопия, ядерная физика, биология, картография.

В этих сферах использование фотографии привело к колоссальному скачку в объективности получаемых результатов, расширению возможностей и ускорению исследований. Переход астрономов от наблюдений к фотографии с длительными выдержками полностью изменил эту науку и доступные для исследования пространства.

Психотерапия.

В рамках арт-терапии в 1970-х годах сформировалось направление фототерапия, которое может использоваться как в рамках комплексов психотерапевтических техник, так и в качестве самостоятельной психотехники.

Рентгенография.

Фотолитография и близкие к ней технологические процессы.

Именно фотография и смежные с ней процессы позволили развиться электронной промышленности, сделали нынешний мир полупроводниковым и «цифровым».

Основные части фотоаппарата, их назначение.

Камера (светонепроницаемая коробка).

Объектив (прибор для образования оптического изображения).

Затвор (механизм для пропускания светового изображения на пластинку или пленку в течение необходимого промежутка времени).

Механизм для наводки на резкость.

Видоискатель (прибор для нацеливания фотоаппарата на объект съемки).

См. в тетрадь

Классификация современных фотоаппаратов, их технические характеристики.

3.Классификация современных фотоаппаратов, их технические характеристики. Современные фотоаппараты можно классифицировать по самым различным признакам: по типу используемого светочувствительного материала и технологии получения фотоснимка; по способу фокусировки; по ширине используемой фотопленки; по формату кадра; по способу установки экспозиционных параметров; по уровню потребительских свойств; по конструкции объектива; по способу измерения яркости объектива и другим признакам. Можно подразделить на 5 групп: 1.)Классические( пленочные) 2.)Специальные (пленочные) 3.)Усовершенствованные 4.)Системы POLAROID 5.)Цифровые фотоаппараты. В зависимости от формата кадра фотоаппарата делятся на: 1. Малоформатные 2.Среднеформатные 3.Крупноформатные.

Объективы, основные характеристики, классификация.

4.Объективы, основные характеристики, классификация. Объектив-это оптическое устройство, предназначенное для создания действительного оптического изображения. Основные характеристики объективов: • Фокусное расстояние (и возможность его изменения) — расстояние от его оптического центра до плоскости сенсора (пленки) при условии, что объектив наведен на бесконечность. Измеряется в миллиметрах; • Кратность зума объектива с переменным фокусным расстоянием — отношение большего фокусного расстояния к меньшему; • Угол поля зрения объектива; • Светосила; • Максимальное относительное отверстие (иногда неправильно называемое светосилой); • Уровень и характер оптических искажений (аберраций); • Разрешающая способность; • Тип байонета или диаметр резьбы для крепления к камере — для сменных фотографических или киносъемочных объективов. Классификация: • Штатный объектив- фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Например,для малоформатной камеры штатным будет объектив с фокусным расстояние 43мм • Типы объективов по конструкции (оптической схеме)- создание объективов, свободных от искажений.(моноколь(простейший объектив, состоящий их одной собирающей линзы.)Перископ(симметрический объектив,состоящий из двкх собирательных линз.)Зеркальный объектив(содержит в конструкции только зеракала.)) • По диапазону значений фокусного расстояния: Нормальный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Для35-мм плёнки нормальным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, хотя диагональ такого кадра равна 43 мм. Угол поля зрения нормального объектива от 40° до 51° включительно (часто около 45°). Считается, что восприятие перспективыснимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеком.[3][4] Широкоугольный объектив (син. короткофокусный объектив) — объектив, с углом поля зрения от 52° до 82° включительно, фокусное расстояние которого меньше широкой стороны кадра. Часто используется для съёмки в ограниченном пространстве, например интерьеров. Сверхширокоугольный объектив — объектив, у которого угол поля зрения 83° и более, а фокусное расстояние меньше малой стороны кадра. Сверхширокоугольные объективы обладают преувеличенной передачей перспективы и часто используются для придания изображению дополнительной выразительности. Портретный объектив — если данный термин применяется к диапазону фокусных расстояний, то обычно подразумевается диапазон от диагонали кадра до трёхкратного её значения. Для 35-мм плёнки портретным считается объектив с фокусным расстоянием 50—130 мм и углом поля зрения 18—45°. Понятие портретного объектива условно и относится кроме фокусного расстояния к светосиле и характеру оптического рисунка в целом. Длиннофокусный объектив (часто и некорректно именуемыйтелеобъективом) — объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра. Имеет угол поля зрения от 10° до 39° включительно, и предназначен для съёмки удаленных предметов. Сверхдлиннофокусный объектив — объектив, угол поля зрения которого 9° и менее

Способы наводки на резкость и глубина резкоизображаемого пространства.

Автоматический выбор точки фокусировки

Как и в любых автоматических режимах, самостоятельный выбор камерой точки фокусировки может дать как отличные, так и неприемлемые результаты, поскольку аппарат не умеет читать мысли фотографа и не знает его творческих замыслов. Но из этого правила есть исключение. Как правило, при съемке людей режим привязки точки фокусировки (а также измерения экспозиции) к распознанному лицу позволяет получить хороший результат. К сожалению, из этого исключения есть собственное исключение (которое фактически является правилом…): если вы хотите получить нечто, отличающееся от стандарта (в случае с портретом – нерезкое лицо и резкие детали) – помогите камере выбрать точку фокусировки или используйте только ручные настройки.

Ручной выбор точки фокусировки

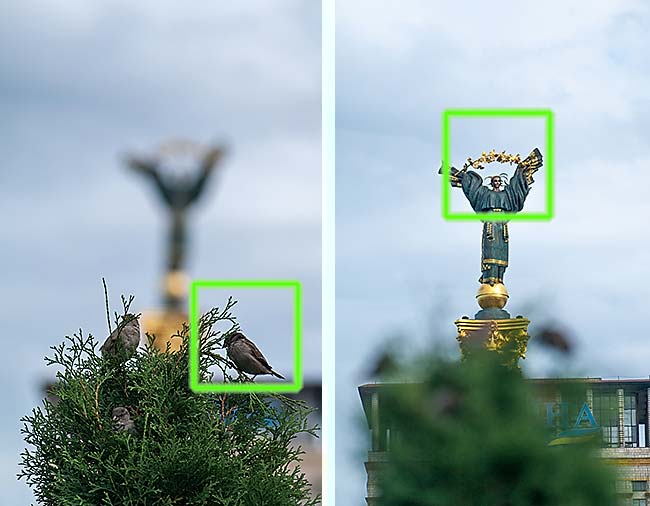

Два изображения сделаны с идентичными настройками, отличались только точки автофокусировки

Как вы уже знаете, управление глубиной резкости и зоной размытия – один из ключевых художественных приемов в фотографии. Чтобы успешно его реализовать, необходимо не только освоить подбор оптимальных значений диафрагмы и выдержки, но и научиться выбирать точку фокусировки при использовании автоматической наводки на резкость.

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — способность объектива отображать резкими предметы, расположенные от него на разных расстояниях. Непосредственно зависит от важнейших характеристик оптической системы:главного фокусного расстояния и относительного отверстия, а также от дистанции фокусировки. Понятие описывается, как расстояние между передней и задней границами пространства предметов, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты отображаются в сопряжённой фокальной плоскости субъективно резко, то есть кружок рассеяния не превышает определённого порогового значения[1]. При этом абсолютно резко отображаются только объекты, расположенные в одной плоскости предметного пространства. Глубина резко изображаемого пространства обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива и прямо пропорциональна диафрагменному числу[2]. ГРИПвариообъективов изменяется одновременно с фокусным расстоянием.

Выражения «Глубина резко изображаемого пространства» и «Глубина резкости» означают различные понятия, хотя взаимосвязаны. Глубина резкости объектива отсчитывается в пространстве изображений. Практическая оценка этой величины фотографом не производится, но учитывается при изучении теории объектива. Оценка глубины резко изображаемого пространства может производиться визуально на фокусировочном экране, по соответствующей шкале наоправе объектива или по таблицам, составленным при расчёте оптической системы.

Светочувствительные материалы: фотоплёнка, матрица. Основные

характеристики.

При покупке фотопленки фотограф-профессионал основное внимание уделяет такому параметру, как светочувствительность. Параметр светочувствительности выражается числом по международному стандарту ISO, который был установлен на основе объединения американского (ASA) и немецкого (DIN) стандартов. На упаковке фотопленок, имеющихся в продаже, чаще всего вы найдете следующие размеры светочувствительности: 100, 200 и 400 единиц. Причем чем больше числа, тем меньше света необходимо для экспозиции при съемке.

Структура самой матрицы является дискретной, то есть состоящей из миллионов элементов (фотоэлементов), преобразующих свет. Поэтому в характеристиках фотоаппарата как раз и указывается количество элементов матрицы, которое мы знаем как мегапиксели (Мп). 1 Мп = 1 миллиону элементов. Именно от самой матрицы и зависит количество мегапикселей фотоаппарата, которое может принимать значение от 0.3 (для дешевых телефонных фотоаппаратов) до 10 и больше мегапикселей у современных фотоаппаратов. Например, 0,3 Мп это в переводе уже 300 тысяч фотоэлементов на поверхности матрицы.

Х арактеристиками

матрицы можно считать такие параметры:

арактеристиками

матрицы можно считать такие параметры:

Физический размер

Разрешение (мегапиксели)

Светочувствительность

Отношение сигнал-шум

Внешний

вид матрицы

Внешний

вид матрицы

Сама матрица фотоаппарата формирует черно белое изображение, поэтому для получения цветного изображения, элементы матрицы могут покрывать светофильтрами (красный, зеленый, синий). И если сохранять фотографию в формате JPEG и TIFF, то цвета пикселей фотоаппарат вычисляет сам, а при использовании формата RAW пиксели будут окрашены в один из трех цветов, что позволит обработать такой снимок на компьютере без потери качества.