- •Основные понятия системной экологии. Основы почвоведения

- •§ 6.1. Глобальные экологические проблемы

- •§ 6.2. Роль почвы в биосферных процессах: эрозия и деградация почв,

- •§ 6.3. Экологические проблемы федерального уровня

- •§ 6.4. Региональные экологические проблемы

- •§ 6.5. Реакция общества на глобальные экологические проблемы.

- •Патологические изменения, вызываемые свч излучением

- •§ 6.6. Экология человека и проблемы экоразвития

- •Днк рнк белок признак.

- •§ 6.7. Представления о коэволюции биосферы и общества

§ 6.7. Представления о коэволюции биосферы и общества

Современный этап развития биосферы

Любое живое вещество активно воздействует на окружающую среду, что отличает живое от неживого. Изменяя среду обитания, живое вещество участ-вует в круговоротах химических элементов. Ведущие геопроцессы Земли также могут быть представлены в виде взаимодействующих геохимических циклов. В процессе движения (миграции) химических элементов, заметная их часть пе-реходит в фиксированное состояние в виде осадочных горных пород (известняк, уголь, торф) и возвращается в круговорот через геологически длительное время. Современное человечество активно вмешивается в природные геопроцессы, в том числе и в процессы движения и накопления вещества. Ежегодно в биосфере в фиксированное состояние переходит 107 т вещества. Человечество в виде раз-личных отходов ежегодно фиксирует 21010 т природного вещества. При этом изменяются природные пути миграции веществ, закомерности распределения элементов в природных средах.

Живые организмы активно приспосабливают среду обитания под свои ну-жды и сами приспосабливается к изменениям среды. Однако ни один вид жи-вого не способен существовать в среде, созданной из своих отбросов. Вот поче-му тенденция возрастающего загрязнения окружающей среды, наряду с гло-бальной проблемой войны и мира (локальных межнациональных конфликтов), вызывает глубокое беспокойство мирового сообщества. Предполагают, что в ходе даль-нейшего нарастания конфликтности в системе “человек – окружающая среда” проблемы межнациональных отношений трансформируются в плоскость сило-вой борьбы за природные ресурсы (энергетические, водные, пищевые), за места склади-рования токсичных отходов, за порядок размещения вредных производств.

Все более широкие круги общественности начинают осознавать, что сти-хийное неконтролируемое развитие производительных сил может закончиться катастрофой. Осознание этого факта означает, что общество вступает в своем развитии в эпоху ноосферы, когда человеческий разум обязан взять на себя за-боту и ответственность за судьбу планеты. Дальнейшее развитие земной циви-лизации должно быть направляемым, ориентированным на общие цели – “сов-местное выживание с ограниченными ресурсами”. А для этого необходимы но-вые знания, новые парадигмы. Подходы к оптимальному природопользованию только формируются; нет и обобщающей теории ноосферы. Теория должна сформулировать общие принципы коэволюции – гармоничного, взаимообус-ловленного существования человека и окружающей среды, а также предложить способы разрешения кризисных и конфликтных ситуаций. Данная синтетичес-кая дисциплина объединит и естественные, и технические, и гуманитарные на-уки, то есть весь комплекс представлений человека о своем общем доме – Зем-ле. Опираясь на труды великих предшественников, должно быть сформировано целостное видение процессов развития материи, механизмов и алгоритмов ее самоорганизации, интерпретирован факт появления разума на планете как ес-тественный и закономерный этап эволюции Жизни на Земле.

Реализация представлений о коэволюции биосферы и общества

и возможность создания ноосферы

Многие авторы трактуют понятие ноосферы весьма узко, связывая с ним изменение состояния биосферы под действием растущей энергетической мощи цивилизации. В начале ХХ века академик В.И.Вернадский, анализируя тенденции развития Жизни на Земле, сформулировал представления о новом естественном этапе развития планеты, когда разум станет определяющим фактором эволюции биосферы и возникнет необходимость в изменении социальных институтов общества. На этапе ноосферы природа и общество представляют одно целое, единый организм. Поэтому уже сегодня невозможно изучать биосферу, законы ее развития, не учитывая антропогенного воздействия. С другой сторо-ны, бессмысленно обсуждать дальнейшие пути развития человеческого общест-ва, не учитывая изменения, происходящие в окружающей среде (ОС). Для по-знания законов коэволюции человека и биосферы необходимо (но не достаточ-но) глубоко представлять особенности природных систем, реакции биосферы на внешние воздействия. Необходимо также умело ставить цели совместного развития общества и ОС. Эти цели не являются очевидными ни с гуманитар-ных, ни с прикладных точек зрения. Основная проблема состоит в том, что цели развития системы (ноосферы) ставятся одним из ее элементов (человеком). При этом и сама система, и отдельные ее элементы находятся в непрерывном раз-витии. В этих условиях человеческому сознанию оказываются доступны раз-личные стороны бытия. Но можно ли считать, что ему будет доступна полная картина мира? Человек способен предвосхищать с определенной точностью будущее. Однако и цели, и принципы отбора, которыми он руководствуется, являются субъективными, то есть они отражают представления о “желаемом будущем”, которое вырабатывает сознание человека на определенном истори-ческом этапе (знание – объективно, познание – субъективно). Сознание – это сложнейший продукт деятельности мозга, общественной жизни человека и ОС. Сознание че-ловека непрерывно развивалось на всех этапах взаимодействия общества и ОС. В какой точке биологического и социального развития человека возникает со-знание, сможет ли сознание выработать и реализовать принципы и механизм коэволюции, является ли человек единственным носителем сознания – эти и другие вопросы располагаются уже не в естественнонаучной, а в философской плоскости формирования картины мира.

Позиции, с которых расматривается будущее цивилизации, различаются от полного доверия к результатам научного поиска и новым технологиям до убеждености в том, что общество должно полностью перестроится, создать новые международные политические и экономические механизмы, чтобы выжить в мире ограниченных ресурсов. Вторая альтернатива расматривается как фрагмент экологической парадигмы, согласно которой человечество как часть глобальной экосистемы подвержено действию законов природы в условиях ограничения ресурсов. В этой связи, в англоязычной литературе 70-х годов возник термин appropriate technology – “подходящая технология”, относящийся к маломасштабным технологиям, гармонизирующими с природными и общечеловеческими ценностями. Примером подобных технологий служат индивидуальные ветроэнергетические установки, фотоэлектрические батареи, мини-гидро-электростанции, использование местных источников органического топлива. Другая проблема связана с различиями в подходах к ресурсосбережению и природоохране, демонстрируемых жителями промышленно развитых и малоразвитых стран. Различия в подходах обусловлены резким дисбалансом в уровне доходов, потребления ресурсов (в т.ч. продуктов питания), образования и информированности населения, различиями в ценностных ориентирах. Ни одно из этих различий не может быть ликвидировано в ближайшем будущем: усилия ООН направлены на предотвращение и локализацию региональных военных конфликтов. В большинстве информационных сводок сообщается, что передача промышленных технологий бедным странам приносит пользу лишь небольшому современному сектору экономики и связанной с ним группе лиц. Поэтому идеи “одомашнивания биосферы” (Рене Дюбо), “мировой деревни”, несмотря на их эмоциональную привлекательность, остаются утопией.

Уровень представлений о системе “природа – общество” формируется и натурными наблюдениями, и результатами математического моделирования функционирования биосферы, ее взаимодействий с обществом. Системы мате-матических моделей, имитирующих биосферные процессы, являются важным элементом теории ноосферы. Первые схемы анализа сложных природно-техни-ческих систем, основанные на эмпирическом знании и сценариях взаимодействия природы и человека, были предложены 2…3 тысячелетия назад (Египет, Междуречье, Китай). В настоящее время математизация естествознания также не рассматривается в качестве единственно возможного инструмента познания Природы. Понятно, что эксперимент с биосферой в целом может оказаться эк-вивалентом мировой катастрофы. Однако возможны эксперименты локальные (например, в пределах ландшафта), позволяющие получать параметры отдельных меха-низмов, определяющих функционирование биосферы как динамической систе-мы. Одной из современых задач естествознания является создание имитацион-ной модели биосферы в целом, которая позволит прогнозировать климатические изменения на планете, глобальные тенденции в системе “природа – общество”, находить решения международных экономических и социально-право-вых проблем.

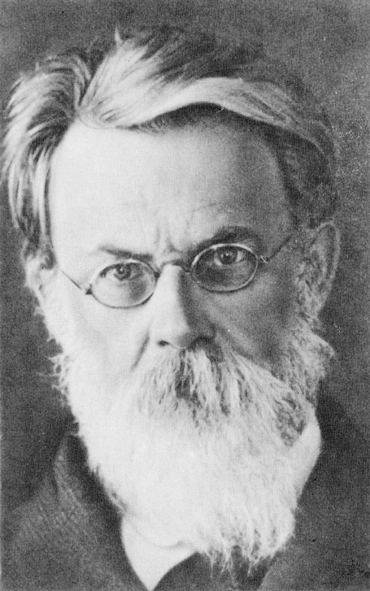

Датировать начало глобальных исследований биосферы сложно, поскольку ученых всегда интересовали общие закономерности гео- и биоэволюции, масштабы влияния человека на ход природных процессов. В России отсчет ис-тории системных исследований биосферы часто начинают с научного насле-дия В.В.Докучаева, В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского.

В последнюю четверть ХХ века влияние человека на ОС стало столь заметным, что данная тематика начала интересовать не только специалистов, но и общественных деятелей, политиков, неправительственные организации, общественность. Одной из первых организаций, которая начала систематически за-ниматься глобальными проблемами с 60‑х годов, стал Институт жизни – свое-образный клуб ученых, возникший по инициативе профессора Сорбоны М.Ма-руа. Ряд конгрессов, организованных этим институтом, был посвящен пробле-мам влияния НТП на процессы общепланетарного характера, и, в первую оче-редь, на условия жизни людей: “ядерная энергия и жизнь”, “кибернетика и жизнь”, “проблемы генной инженерии”.

В апреле 1968 года группа в 30 человек из десяти стран собралась в Риме по инициативе специалиста в области управления промышленностью, вице-президента фирмы “Оливетти” доктора Аурелио Печчеи с целью обсуждения глобальных проблем человечества – экологического кризиса, исчерпания при-родных ресурсов, роста народонаселения. Группа, в которую вошли ученые-естественники, математики, экономисты, социологи, промышленники, гражданские служащие, стала известна как “Римский клуб”. Опираясь на ряд фон-дов, прежде всего на “Фонд Фольксвагена”, группа инициировала проведение аналитических исследований под общим названием “Затруднения человечес-тва”, составивших серию “Докладов Римскому клубу”. Первый из этих докладов – “Пределы роста” (1972) – был подготовлен группой ученых из Массачусетского технологического института под руководством Денниса и Донеллы Медоуз. Группа строила глобальные модели по новаторской методике системного анализа, разработанной Джеем Форрестером, для целей прогноза глобальных изменений при сохранении современных экономических и политических методов. Результаты моделирования показали, что во многих случаях или в связи со многими жизнено важными ресурсами будут наблюдаться циклические изменения темпов промышленного роста, потребления ресурсов, роста численности населения с прохождением “катастрофической” фазы. Работа вызвала ряд серьезных критических замечаний. Второй доклад Римскому клубу – “Человечество на перепутье” – был подготовлен учеными ФРГ (М.Месарович, Э.Пестель). Авторы поделили Землю на 10 взаимозависимых регионов, поскольку глобальные проблемы в различных регионах мира заметно различаются. Анализируя природу глобального кризиса и опасность промедления с принятием управленческих решений, ученые пришли к заключению, что мир дальше не может развиваться стихийно (концепция “органического роста”). Решение проблемы видится в сокращении пропасти между человеком и природой, богатыми и бедными путем интеграции усилий всего человечества. Основой планирования и принятия решений является комплекс (модель мира) многоуровневых региональных моделей. Модель мира учитывает существующее разнообразие культурных традиций, которое будет иметь место и в будущем. Третий доклад назывался “РИО – перестройка международного порядка” (Ян Тинберг, 1977). Особое внимание в работе было уделено слаборазвитым странам, руководители которых в основном отвергают любую идею об ограничениях роста. Авторы пришли к заключению, что для достижения нового порядка – “органического роста” все страны и регионы должны согласовывать свои локальные цели с определенными глобальными целями: сочетание локальных и глобальных целей возможно. Четвертый доклад “Цели для глобального общества” был подготовлен профессором философии Эврином Ласло в 1977 году и посвящен двум фундаментальным вопросам: 1) в чем на самом деле заключаются цели человечества? и 2) согласны ли мы предпочесть материальному росту развитие человеческих качеств? Доклад базировался на списке национальных и региональных целей, предложенных рабочими группами из разных регионов мира. В работе утверждалось, что человеку придется в ближайшее время умерить свои желания ради стабильности и приемлимых условий жизни будущих поколений. Однако вопрос о том, каким образом прийти к мировой солидарности, остается открытым. Последующие доклады Римскому клубу посвящены важным составным частям глобальных проблем, например переработке отходов, использованию энергии, организации общества, достижению изобилия и благосостояния. В 1980 году опубликован ключевой доклад “Нет пределов обучению: наведение мостов через разделяющую людей пропасть”. В работе анализируются достижения микро- (индивидуальное обучение) и макрообучения (общественное обучение), обсуждается вопрос о повышении осведомленности широких слоев населения в глобальных и региональных проблемах. Таким образом, благодаря усилиям Римского клуба возрасла международная осведомленность о мировой проблематике; были сформулированы не только цели общих усилий, но и предложена единая схема действий на ближайшую и отдаленную перспективу. В практической же плоскости достижения минимальны.

По мнению академика Н.Н.Моисеева, значение этих работ состоит не в получении новых и важных научных результатов, а в разработке методики и методологии глобальных исследований, привлечения внимания к проблемам биосферы самых широких кругов общественности. Работы отразили нарастание конфликтности между обществом и природой, обозначили объективную необ-ходимость поиска новых путей развития нашей цивилизации, нового понима-ния мирового процесса развития.

В начале 70‑х годов глобальные проблемы начали обсуждаться и в Рос-сии. Прежде всего – проблемы социально-экономического, политического и философского характера. В Вычислительном центре АН СССР были развернуты исследования, имевшие естественнонаучную направленность. Целью стави-лось описание биосферы как единой, самоорганизующейся системы и изучение путей ее эволюции под действием все возрастающей активности человечества. Анализ должен был выявить предельные нагрузки на биосферу, превышение которых может иметь катастрофические последствия. Первый этап работ состоял в изучении (путем моделирования) последствий крупномасштабных антропо-генных воздействий на биосферу, способных изменять и локальные, и общие ее характеристики. Первый шаг – в создании формализованного описания основ-ных процессов, протекающих в биосфере. Процессы общественной природы были представлены в виде набора сценариев возможных вариантов человечес-кой деятельности. Считая человеческую деятельность фактором экзогенным по отношению к биосфере, рассчитывались варианты реакции биосферы на раз-личные сценарии.

Проекты 70-х годов еще раз подтвердили простую мысль: только ясное понимание целей и последствий своей деятельности позволит людям прини-мать адекватные решения в их собственных интересах, в интересах челове-чества в целом. Последняя четверть ХХ века характеризуется быстрым накоплением знаний о возможностях управления сложными системами. Проблема со-стоит в том, сумеет ли общество воспользоваться этими знаниями? Согласно представлениям Н.Н. Моисеева, такой исход возможен в случае, если одним из основных “институтов согласия” станет коэволюция биосферы и человека.

Великие предшественники

Идея эволюционного развития Земли получила обоснование в трудах Ч. Дарвина (1809-1882) и Уоллеса (1822-1913) и воплотилась в учении об эволю-ции видов (Происхождение видов путем естественного отбора. Пер. с 6-го изд. СПб.: Наука, 1991. – 539 с.). Мысль о том, что живые организмы непосредственно участвует в формирова-нии горных пород, была четко сформулирована Жаком Батистом Ламарком в 1802 году в книге “Hydrogeologite”. Крупнейший химик XIX века Ж.Б.Дюма (1800-1884), занимавшийся химией живого вещества, количественно опреде-лил вклад организмов в процессы породообразования. Современники Дарвина, североамериканские геологи Дана (1813-1895) и Ле-Конт (1823-1901) к 60‑м го-дам прошлого столетия подошли к пониманию того факта, что эволюция орга-нического мира идет в определенном направлении. Это явление они обозначи-ли “цефализацией” или “психозойской эрой”. Представления о направленности эволюционного процесса – без попыток их теоретического обоснования – формируются в XVIII веке. Уже Бюффон (1707-1788) говорил о “царстве челове-ка”, основываясь на суммарном результате геологической деятельности челове-ка, а Агассис (1807-1873), обогативший науку идеей о ледниковых периодах, считал, что геологически наступило царство человека и возможно дальнейшее развитие. Известный русский геолог А.П.Павлов (1854-1929) в последние годы своей жизни говорил об “антропогенной эре, нами теперь переживаемой”. В 20‑х годах XX столетия французский естествоиспытатель Эдуар Леруа (1870-1954; философ, антрополог, палеонтолог, математик) вводит понятие “ноо-сфера”, которое значительно разработал Пьер Тейер де Шарден – французский философ, антрополог, геолог, современник академика Вернадского, знавший о его работах.

На фундаменте этих идей и сформировалась концепция В.И.Вернадского о значении живого вещества в ходе эволюции планеты. Изучая развитие жизни на Земле во взаимодействии с геологическими и химическими процессами, В.И. Вернадский естественным образом подошел к вопросу о роли человека и его цивилизации в истории Земли.

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) – выдающийся деятель XX столетия, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии и многих других научных направлений, академик СПб АН с 1912 года, профессор МГУ (осно-ватель кафедры минералогии), организатор Радиевого института (1922-1939) и института Геохимии и аналитической химии Академии наук. Вернадский не просто обогатил обширную область знания, которую ныне называют науками о Земле, но и настолько преобразовал их теоретические основы (привнеся идеи системности в естественные науки), что его работы о биосфере и биогеохими-ческих процессах, о роли живого вещества в жизни планеты являются осново-полагающими для формирования мировоззрения современного естествоиспыта-теля.

В.И.Вернадский четко определяет объект своих исследований – биосферу, которую рассматривает ее “как единое целое, как закономерное проявление механизма планеты и ее верхней области – земной коры”. Нашу планету Вер-надский понимает как “согласованный в своих частях механизм, в который вхо-дит, как определенная составная часть, жизнь”. Основой своих трудов В.И. Вернадский считает ряд “эмпирических обобщений”, к которым относит отсут-ствие во всей геологической истории Земли следов абиогенеза; отсутствие “азойных” (лишенных жизни) эпох; непрерывность эволюции жизни в доста-точно стабильных условиях окружающей среды; постоянство и цикличность ос-новных геопроцессов, питаемых энергией Солнца; сравнительное постоянство мигрирующего вещества на Земле. Проблема “начала жизни” не обсуждается и относится автором к “философско-религиозному миропониманию”.

В 1875 году один из крупнейших геологов прошлого века, профессор Венского университета Э.Зюсс ввел в науку представление о биосфере, как осо-бой оболочке земной коры, охваченной жизнью. Вернадский подчеркивает, что “все реакции биосферы подчиняются законам равновесий, но они заключают <и> новый признак, новое независимое переменное...” Именно живое вещество рассматривается как “особая форма независимых переменных энергетического поля планеты”. Влияние живого вещества на механизмы планеты происходит в результате жизнедеятельности: дыхания, питания, размножения; организмы ак-тивно вмешиваются и в процессы миграции вещества. Источниками энергии всех процессов, происходящих на Земле, называются космические электромаг-нитные и карпускулярные излучения, а также радиогенное тепло планеты. Жи-вое вещество биосферы поглощает и трансформирует поступающую энергию, преобразуя “...ее в конце концов в энергию в земной среде свободную, спо-собную производить работу”. Биосфера рассматривается В.И.Вернадским как часть земной коры, занятая “трансформаторами энергии”, которые селективно реагируют на различные виды излучения. В результате разложения органичес-кого вещества энергия Солнца высвобождается. Помимо роли энергетической, организмы участвуют в непосредственном формировании “материи земной ко-ры”. На этом основании В.И.Вернадский делает вывод: “На земной поверхнос-ти нет химической силы более постоянно действующей, а потому и более мо-гущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом. И чем более мы изучаем ... явления биосферы, тем более мы убеж-даемся, что нет на ней случаев, где бы они были независимы от жизни. И так длилось в течение всей геологической истории... Становится ясным, что пре-кращение жизни было бы неизбежно связано с прекращением <всех> химичес-ких изменений” на Земле. Вернадский убедительно моделирует картину термодинамического равновесия Земли при исчезновении жизни, которая в значи-тельной степени пересекается с результатами моделирования последствий гло-бальных антропогенных катастроф, полученными группой академика Н.Н.Мои-сеева. Видимо, жизнь действительно является “... не внешним, случайным явле-нием на земной поверхности”. Вернадский называет крайне необходимым усло-вием эволюции биосферы значительную устойчивость биологических систем: нарушенное равновесие “восстанавливается без всякого участия других объек-тов, кроме светового солнечного луча и ... зеленого растения. Это восстанов-ление равновесия не произойдет только в случае, если силы, этому препятству-ющие, достаточно велики”. В настоящее время известны такие возможные ка-налы вмешательства в ход естественных процессов биосферы, которые приве-дут к принципиально непредсказуемому развитию (катастрофическому) и “воз-можен переход биосферы в такое состояние, в котором места для человека мо-жет и не оказаться”.

Живое вещество активно реализует себя в системах Земли. Результатом размножения является “давление жизни, которое сказывается во всюдности жи-зни”, растекании по поверхности планеты и проникновении во все сферы Зе-мли. Закономерным этапом земной эволюции живого вещества является появ-ление человека: в начале как нового биологического вида, а затем – и как но-сителя разума. Как геолог, В.И.Вернадский не предполагает давать разверну-тую хронологию биологической эволюции человека, разрабатывать проблемы освоения человеком окружающей среды и соответствующие им признаки на-растания конфликтности в системе “природа – общество” [В.П. Алексеев “Очерки эко-логии человека”, М.: Наука, 1993], а пытается формализовать современную ему стадию конвергенции биосферы и человека. Согласно представлениям Вернадского, “в ХХ веке впервые в истории Земли человек узнал и охватил всю биосферу, за-кончил географическую карту планеты, расселился по всей ее поверхности. Че-ловечество своей жизнью стало единым целым”. И в результате данных соци-ально-экономических изменений “человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед его мыслью и трудом предстает вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы приближаемся, и есть ноосфера”. В.И.Вернадский призывает общество понять, что разум есть “не случайное, независимое от окружающего свободно действующее природное явление”, а является неизбежным проявлением “большого природного процес-са”. И именно разумное изменение общественных структур обеспечит возмож-ность будущей коэволюции биосферы и человека. Здесь Вернадский пересека-ется с мыслью де Шардена: “Человек ... должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте союзов государств, но и в планетарном аспекте”. Существование человека – есть функция биосферы, поэтому он должен “мыс-лить и действовать только в области жизни в биосфере, с которой он нераз-рывно, закономерно связан и уйти из которой он не может”.

В.И. Вернадский рассматривает ноосферу как “последнее из многих со-стояний эволюции биосферы”.

В своих работах академик В.И.Вернадский поднимает еще один непрос-той вопрос: “Как же <мысль> может изменять материальные процессы?” Такое влияние, с точки зрения Вернадского, возможно через культуру, которая “яв-ляется созданием научной мысли и научного творчества”. Разработкой данной тематики занимается научное направление, сформировавшееся в последние го-ды, – экология человека.

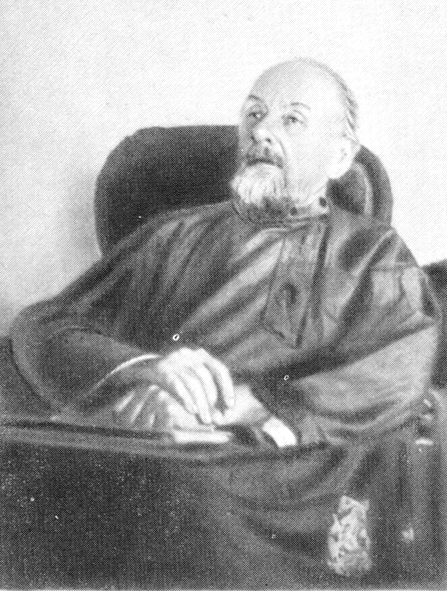

В сентябре 1939 года Первый Международный конгресс биофизиков, собравшийся в Нью-Йорке, избрал одним из своих почетных президентов русского ученого Александра Леонидовича Чижевского (1897-1964). Выдвигая кандидатуру Чижевского на соискание Нобелевской премии, конгресс отмечал, что многогранная научная, литературная, художественная деятельность ученого дает основание характеризовать его “как Леонардо да Винчи двадцатого века…”

Научная и изобретательская деятельность Чижевского протекала с 1915 по 1964 годы в трех основных направлениях: аэроионизация и ее практическое применение; изучение солнечно-земных связей (влияние солнечных излучений на Жизнь на Земле); применение математических методов к изучению физических свойств крови в кровяном русле.

А.Л.Чижевский родился 26 января 1897 года в местечке Цехановец Гродненской губернии в дворянской семье [Чижевский А.Л. Вся жизнь. М.: «Сов. Россия», 1974. – 208 с. – (Годы и люди)]. Отец – Леонид Васильевич – артиллерийский офицер. В круг его интересов входило и ракетное оружие. В 80-х годах Л.В.Чижевский совершенствует ракетные снаряды генерала Константинова и проводит их экспериментальную проверку. Работы не встретили поддержки Артиллерийского комитета и были прекращены. Однако возможность применения ракет в боевой обстановке была подтверждена в 1915-1916 годах. А.Л.Чижевский свидетельствует, что у него до эвакуации 1941 года хранились фотографии, иллюстрирующие зарядку и запуск боевых ракет на линии Галицийского фронта.

В 1913 году А.Л.Чижевский поступает в частное реальное училище в Калуге, а в апреле 1914 года знакомится с Константином Эдуардовичем Циолковским. В том же году Чижевский зачисляется вольнослушателем в Московский археологический институт. Летом 1915 года приступает к ежедневным наблюдениям за Солнцем, которые послужили “краеугольным камнем для всех дальнейших исследований”. 1916 год – служба вольноопределяющимся в артиллерийской бригаде на Галицийском фронте. Получил ранение, награжден солдатским Георгием, вскоре демобилизован. В декабре 1916 года Чижевский возвращается к учебе, в мае 1917 года получает свидетельство об окончании института и в том же году защищает диссертацию “Русская лирика XVIII века”. В 1917-1923 годах в Археологическом институте А.Л.Чижевский читает курсы лекций “История развития точных наук в древнем мире”, “История археологических открытий”, а в качестве вольнослушателя посещает лекции физико-математического факультета Московского универсистета (1915-1919). В марте 1918 года А.Л.Чижевский представляет на историко-филологическом факультете Московского универсистета диссертацию на соискание доктора всеобщей истории “Исследование периодичности всемирно-исторического процесса”. Материал для диссертации был собран за два года (1915-1917). Идея работы состояла в том, что существует функциональная зависимость между поведением человечества и колебаниями в активности Солнца, причем путем вычислений может быть установлена характерная периодичность массовых социальных движений. В последствии Чижевский уточняет, что “Солнце не решает ни общественных, ни экономических вопросов, но в биологическую жизнь планеты оно, безусловно, вмешивается очень активно”.

А.Л.Чижевский обратился к идее “космического механизма” несколько позже В.И.Вернадского. Однако, если В.И.Вернадского интересовали проблемы космической “всюдности” жизни, ее глобальной геологической роли, то Чижевский рассматривал влияние космических, особенно солнечных, процессов на динамику геосфер [Ягодинский В.Н. Александр Леонидович Чижевский. 1897-1964. М.: Наука, 1987]. В 1924 году А.Л.Чижевский завершает обзорную работу “Основное начало мироздания. Система космоса. Проблемы”, в которой анализирует состояние дел с изучением общих физических закономерностей в системе Космоса. Основные тематические блоки работы озаглавлены: “Ритм как явление космического порядка”, “Время и ритм” (“Гармония во времени”), “Гармония в пространстве. Мир органический”. В работе подчеркивается вероятностный характер связей Земли и Космоса; обсуждается связь ритмов биосферы, организма, отдельных клеток; рассматриваются определения цикла и симметрии, в том числе, применительно к физическим, химическим и биологическим процессам, то есть разбираются вопросы, которыми интересовался и В.И.Вернадский. Но Чижевский не ограничивался обсуждением общих тем. Его вклад в естествознание состоит в детализации положения о космической обусловленности развития биосферы: функциональные и органические изменения жизнедеятельности биологических систем на всех уровнях их организации (от колоний вирусов до человеческого общества) зависят от комплекса факторов среды, начальным источником изменений которого служат физические воздействия космического пространства.

В своих работах А.Л.Чижевский затрагивал и проблему происхождения жизни. Согласно его представлениям, для преобразования органических протомолекул в живые существа необходимы редчайшие условия. Вероятность их предельно минимальна. Поэтому зарождение жизни на Земле – факт уникальный, поскольку оптимальные для Жизни сочетания условий возникли и сохраняются достаточно неизменными в течение миллиардов лет: “Отнюдь не отрицая возможности других цивилизаций в великом космосе, я хотел бы подчеркнуть, что для их появления необходимо одновременное обеспечение многих, различных и строго обязательных условий. К сожалению, возможность такого обеспечения весьма мало вероятна”. Развитию Жизни на Земле способствовала пластичность живого организма – известная изменчивость всех его элементов и структур. Чижевский отмечал, что наука приходит “к неминуемому выводу о зависимости появления интеллекта от факторов внешней среды, т.е. более сильной обусловленности эндогенных процессов в живой системе от экзогенных влияний среды, нежели об этом судят физиологи”.

В рамках данной проблемы В.И.Вернадский подчеркивал, “что связь космического и земного всегда обоюдная и что необходимость космических сил для проявления земной жизни связана с ее <жизни> тесной связью с космическими явлениями…” Таким образом, идеи А.Л.Чижевского являются комплементарными (от лат. complementum – дополнение; взаимно дополняющими друг друга) представлениям академика Вернадского о космической организованности биосферы.

Жизнь и научная деятельность А.Л.Чижевского оказались неразрывно связаны с судьбой Константина Эдуардовича Циолковского: “Дружба с К.Э.Ци-олковским была настолько искренней и большой, что я никогда не мыслил какого-либо большого научного дела без него, ибо мои научные дела мы всегда подвергали совместному обсуждению и критике. Мой старший друг платил мне той же приязнью, делился со мной своими мыслями, читал мне свои неопубликованные произведения, по многим вопросам мы производили совместные вычисления… В моей личной научной деятельности Константин Эдуардович сыграл очень большую роль”.

Важное место в работах К.Э. Циолковского занимает тема “земного катаклизма”. Циолковский считал, что разум человека – это сильнейший фактор во Вселенной, более мощный, чем все возможные катаклизмы. А.Л.Чижевский вспоминал, что “эта тема была его слабым местом, тем более, что об этом ему не часто удавалось разговаривать”. Широкую известность получила мысль Циолковского о том, что “человечество не останется вечно на Земле”. Однако причины, которые будут понуждать людей к необходимости покорения околосолнечного пространства, остались не раскрытыми. “По-видимому, добрая мера хорошего вкуса не позволяла ему светозарную картину космического полета, при полном расцвете разума, сопрягать с какой-либо трагедией, которая, по его мнению, должна будет разыграться с человечеством при том или ином неизбежном для Земли катаклизме.

– Когда это случится, сказать трудно, но я думаю, что когда-нибудь случится обязательно. И, конечно, не неожиданно, а постепенно!”

Общеземная катастрофа, по мнению К.Э.Циолковского, произойдет не сразу. Уже за многие тысячи лет человек будет предуведомлен о том, что его ждет и что надо готовиться к “бегству в космос”. Основная причина будет связана с перенаселением земного шара. Согласно Циолковскому, к такому результату приведет прогресс медицины, объединение всех наций и переход человечества к высшим формам социального строя, причем процесс не смогут остановить “все великие усовершенствования, доступные науке и технике”. Не менее значимыми К.Э. Циолковский полагал уменьшение притекающей от Солнца к Земле лучистой энергии и возможные катаклизмы, связанные с неизвестным нам в настоящее время ходом планетарных процессов. Однако, как замечает А.Л.Чижевский, “в наше время никто и ничто не гонит людей с поверхности земного шара”. “Теперь я могу сказать лишь одно: физика последних лет и особенно квантовая физика, теория полей и новые представления о гравитации, времени и пространстве идут по пути, в известной мере интуитивно предвиденном Константином Эдуардовичем.” В отношении русских ученых, работавших в конце XIX столетия в области атомной физики, К.Э.Циолковский замечал, что они верно нащупали “основные факты”, но, очевидно, увидели, чем все это грозит человечеству и остановились. Так, Н.А.Морозов “отложил развитие этой нечеловеческой идеи превращения материи в энергию”. Экспериментально доказал зависимость между энергией света и массой П.Н. Лебедев и дальше не пошел, “ибо понял, что страшно вкладывать рычаг мироздания в руки слабого человека”. Циолковский четко понимал, что исследования в этой об-ласти могут привести к концу света: “Конец света, – задумчиво сказал Константин Эдуардович, – это древняя мысль. Человечество всегда предчувствовало ко-нец света, хотя и по-разному понимало это страшное явление. Теперь к вопросу можно подойти с современных позиций. Искусственный конец света можно предупредить. Как только физики разложат атом, все мы станем перед решением страшного вопроса: быть или не быть? Если Шекспир вложил этот вопрос в уста Гамлета, то вскоре этим вопросом займется все человечество…” А.Л. Чи-жевский записывает содержание разговоров с К.Э.Циолковским в своем дневнике: “К.Э. Циолковский предсказывает, что в будущем можно ждать самоуничтожения человечества от действия атомной энергии”. Находясь под впечатлением от этих разговоров, Чижевский пытался представить себе, как будет выглядеть поверхность Земли после атомной катастрофы: “Жить поистине становилось страшно… Великое отвращение охватывало как Константина Эдуардовича, так и меня, когда мы думали о том, что могут появиться люди, которые свой ум и свое сердце отдадут чудовищному делу – созданию атомной смерти мира!”. В момент работы над книгой воспоминаний “Вся жизнь” (1959-1961), А.Л. Чижевский однозначно связывает возможную всемирную катастрофу не только с боевым применением ядерного оружия, но и с “быстрым возрастанием интенсивности радиаций в мировом воздушном океане, в водах озер, морей и океанов, на суше и вблизи ее поверхности”, а также с “индустриальными загрязнениями воздуха”. Загрязнение воздуха “представляет значительную угрозу здоровью огромных человеческих масс”. Говоря современным языком, экологические проблемы глубоко волновали ученого, “отдавшего свою жизнь изучению биологического действия атмосферного воздуха и нашедшего пути к его очистке и улучшению”. А.Л. Чижевский указывал, что отныне судьбы мира предопределяет мудрость людей, стоящих у власти, а зависят они от добрых велений сердца каждого человека. “Творить в науке можно, конечно, только при одном обязательном условии, а именно, когда у творца есть хоть доля уверенности, что его творение дойдет до людей и послужит им на благо. В противном случае творить нельзя, это становится бессмыслицей.”

1 Для черных металлов минимальное их содержание в руде составляет 20-25 %, для цветных – 0,5-1,0 %, для редких – 0,1-0,2 %, для благородных – 0, 0005 %, что эквивалентно содержанию, к примеру, золота в руде на уровне 5 г/т.

1 В зоне чернобыльского следа находится 1299 населенных пунктов, в которых проживает свыше 700 тыс. человек, а на территории с плотностью загрязнения Cs137, превышающей 5 Ки/км2, проживает свыше 32 тыс. человек.

1 В Гарвардском университете на дверях семинара по глобальным экологическим проблемам однажды был замечен плакат следующего содержания: “Помните, что один гражданин США вносит в создание “парникового эффекта” такой же вклад, как 1450 граждан Индии”.

1 Фрагменты, или осколки, молекул, имеющие неспаренные электроны на внешних орбиталях, называются свободными радикалами. Большинство из них нестабильны и могут существовать лишь доли секунды. Причина этого – высокая реакционноспособность. Чаще всего свободные радикалы присоединяются к другим молекулам. В результате нейтральная молекула также превращается в радикал и развивается цепная реакция. Радикалы служат так называемыми активными центрами цепных реакций. Примерами цепных рекций служат процессы полимеризации, горения и взрыва. Свободные радикалы и их соли являются эффективными катализаторами химических реакций, обладают полупроводниковыми свойствами, защищают полимеры от разрушения. В самом начале ХХ столетия были получены первые стабильные радикалы.

1 Любопытно, что церковный колокол на расстоянии 50 м обеспечивает уровень звукового давления в 70 дБ, будильник – 85 дБ, миксер – 90 дБ.

1 Член-корреспондент РАМН В.М. Репин в статье “Геном человека прочитан, но не понят” (“НГ-наука”, №3(39), 2001), отмечает, что определение суммарного числа генов человека велось одновременно несколькими коллективами. Первой об успехе сообщила частная компания “Селера”. Однако, предложенные ими классификационные признаки являются дискуссионными. По мнению компании, к началу 2001 года со 100%-ной достоверностью в геноме человека идентифицировано 30-40 тысяч генов. Группа ученых из Национального института геномных исследований США независимым способом выявила 40 тысяч генов. В банке данных фирмы “Хьюмэн Геном Сайенс” зафиксировано 120 тысяч генов, а в каталоге фирмы “Инсайт” представлено 140 тысяч генов. Отечественные специалисты полагают, что “наспех приватизированная генетическая информация будет еще тщательно проверяться в ближайшие годы…” При этом число генов вряд ли превысит 120 тысяч. Международная программа “Геном человека” подтвердила эволюционное родство всех геномов. Так, более трети всех генов человека имеют признаки сходства с генами бактерий, особенно тех генов, которые отвечают за “повседневные функции”. Этот запас, обеспечивающий энерго- и массообмен клеток, эволюционировал очень медленно, обеспечивая “непотопляемость живых клеток в разных ситуациях”. Однако сам каталог генов, а также схема их расположения в хромосомах еще не раскрывают принципов функционирования генома. Раньше полагали, что сборка белков в клетке происходит как бы автоматически. Теперь ясно, что этими процессами управляют специальные программы. Их и предстоит расшифровать в ближайшие годы.

1 Тезис находит отражение в ежегодных докладах “Стратегия национальной безопасности”, представляемых Президентом США Конгрессу. Необходимость анализа экологических угроз подчеркивается и в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию.

2 В настоящее время в РФ находится более 3 тысяч объектов, аварийные ситуации на которых могут привести к массовым поражениям людей и широкомасштабному загрязнению ОПС.