- •Содержание

- •1 Об институте

- •1.1 Историческая справка

- •1.2 Современное состояние

- •1.3 Экспериментальная база

- •1.4 Производственный комплекс

- •1.5 Направления исследований

- •1.6 Деятельность института

- •1.7 Кадровый состав

- •1.8 Перспективы

- •1.9 Реакторный комплекс института

- •1.9.1 Реактор на быстрых нейтронах бор-60

- •1.9.1.1 Картограмма активной зоны

- •1.9.1.2 Основные технические характеристики

- •1.9.1.3 Экспериментальные возможности

- •1.10 Направления исследований

- •1.10.1 Исследования реакторных материалов

- •1.10.2 Исследования топлива

- •1.10.3 Перспективные исследования

- •1.10.4 Производство радионуклидов

- •1.10.5 Безопасность реакторов

- •2 Исследовательская часть

- •2.1 Введение

- •Выводы.

- •2.2 Литературный обзор

- •2.2.1 Обоснование возможности процесса вакуумной перегонки цинка

- •2.2.1.1 Диаграммы состояния

- •2.2.2 Материал тигля для плавления

- •2.2.2.1 Оксид алюминия Al2o3

- •2.2.2.2 Оксид циркония ZrO2

- •2.2.2.3 Оксид магния MnO

- •2.3 Экспериментальная часть

- •2.3.1 Схема установки

- •2.3.2 Проведение эксперимента

- •2.3.3 Результаты анализа образцов

- •2.3.3.1 Рентгенографический фазовый анализ

- •2.3.3.2 Атомно-эмиссионный анализ

- •2.4 Обсуждение результатов

- •2.5 Список литературы

2.3 Экспериментальная часть

2.3.1 Схема установки

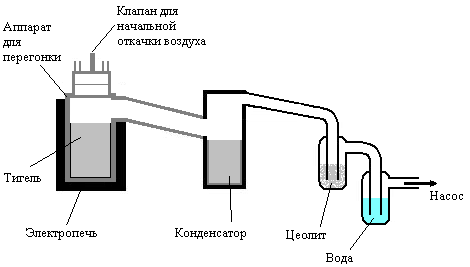

Рисунок 7. Принципиальная схема опытной установки для вакуумной дистилляции цинка.

Установка состояла из следующих частей:

Электропечь, с установленным в ней аппаратом для перегонки.

Аппарат для перегонки с установленным в нем тиглем со сплавом. Сверху в нем сделана закрывающаяся герметичная крышка с клапаном для первичной откачки воздуха из установки.

Конденсатор, присоединенный к аппарату трубкой, без дополнительного обогрева.

Две ловушки, одна с цеолитом, другая с водой, для улавливания возможных газообразных продуктов ОЯТ и не сконденсировавшихся паров цинка.

Вакуумный насос, поддерживающий давление на протяжении всего эксперимента.

Установка была выполнена из нержавеющей жаростойкой стали марки ХН70ЮШ.

Тигель, в который был загружен сплав, выполнен из нитрида кремния.

В качестве уплотнителя для герметичной крышки вначале была использована прокладка из вакуумной резины, которая впоследствии была заменена на отожженную медную прокладку связи с нарушением структуры резины, что привело к разгерметизации прибора.

2.3.2 Проведение эксперимента

Эксперимент проводился в течение 3 часов. В установку был загружен сплав массой 649,1 грамм, полученный растворением в жидком цинке имитаторов, изготовленных из сталей ЭП 823 (имитатор твэла БРЕСТ-ОД-300) и ЧС-68-06Х16Н15М2Г2ТР (имитатор твэла БН-600). Масса образцов стали составила 1,6г и 2г соответственно. Предварительно сплав был исследован методом рентгенографического фазового анализа, который показал отсутствие в нем оксида цинка, что позволило проводить эксперимент без предварительной стадии восстановления оксида цинка до металла.

После того как сплав был помещен в тигель внутри аппарата, установка была герметично закрыта, и из нее был откачан весь воздух.

За первые 2 часа эксперимента убыль массы сплава составила 404,8г при температуре 950 oC и давлении от -0,7 атм. (7*10-4 Па) до -1 атм. (10-5 Па). Так же, как уже было сказано ранее, произошла частичная разгерметизация установки, в связи с чем в нее постоянно поступал воздух.

После этого аппарат был охлажден под вакуумом, и была произведена замена уплотняющей прокладки крышки с резиновой на прокладку из отожженной меди. Из остатка массой 260,5 г. была взята проба массой 60,8 г.

Затем из аппарата был снова откачан воздух до давления -1 атм., которое поддерживалось в течение часа при температуре 950 oC. Убыль массы за час эксперимента составила 191,4 г.

В результате в тигле остался черный «огарок» массой 8,3 грамма. В конденсаторе оказалось только несколько грамм цинка, остальное сконденсировалось на крышке установки для дистилляции над тиглем и в трубке, соединяющей камеру и конденсатор. Общая масса отогнанного цинка составила 596,2 г. Цеолит в первой ловушке приобрел красноватый оттенок.

Полученные в результате эксперимента вещества (огарок в тигле, сконденсировавшийся цинк и цеолит) были исследованы методом рентгенографического фазового анализа и методом атомно-эмисионной спектроскопии в дуге тлеющего разряда.

2.3.3 Результаты анализа образцов

2.3.3.1 Рентгенографический фазовый анализ

В образце, взятом из сконденсировавшегося цинка после первого эксперимента, была обнаружена смесь цинка и оксида цинка, причем массовая доля цинка составила 96%. В образце, взятом после второго эксперимента, была обнаружена единственная доминирующая фаза – чистый цинк гексагонального строения.

В огарке, оставшемся после отгона, были обнаружены несколько фаз:

Ni0,716Cr0,154Fe0,072 кубического строения (либо FeNi – camacite, либо FeCr – chromite, либо все три вместе). Это связано с тем, что все три фазы имеют очень близкие наборы рентгеновских отражений.

Fe15Ni4Cr2, кубический (нержавеющая сталь).

Cr2FeO4, кубический.

В цеолите была обнаружена только дифракционная картина NaAlSiO4, следов цинка обнаружено не было.