- •Классификация фундаментов и оснований. Принципы их проектирования.

- •Проектирование фундаментов мелкого заложения. Назначение глубины заложения. Проектирование центрально- внецентренно- и горизонтально нагруженных фундаментов. Расчеты по предельным состояниям.

- •Свайные фундаменты. Классификация свай и ростверков. Конструкция забивных свай.

- •5.Набивные сваи: типы, технология устройства, область применения.

- •Способы погружения свай и процессы при погружении. Особенности работы висячих свай.

- •Несущая способность сваи по условиям прочности материала сваи и грунта. Определение несущей способности расчетом, испытаниями статической нагрузкой, динамической нагрузкой, зондированием.

- •Проектирование свайных фундаментов. Расчеты по предельным состояниям.

- •9) Работы по устройству фундаментов в открытых котлованах

- •10) Устройство котлованов ниже угв. Открытый и глубинный водоотлив.

- •11) Искусственное основание. Уплотнение грунта.

- •Конструктивными методами, когда развитие деформаций в зоне влияния сооружения ограничивается в том или ином направлении.

- •Физико-механическим методом, уплотнение грунта с доведением их свойств до значений , гарантирующих устойчивость и допустимую осадку.

Конструктивными методами, когда развитие деформаций в зоне влияния сооружения ограничивается в том или ином направлении.

Физико-механическим методом, уплотнение грунта с доведением их свойств до значений , гарантирующих устойчивость и допустимую осадку.

Поверхностное уплотнение грунтов может производится укаткой, трамбованием и вибрационным воздействием. Уплотнение грунта реализуется с помощью уменьшения объема пор.

Глубинное уплотнение грунтов несвязных грунтов.

С помощью вибрационных воздействий пески уплотняют с помощью виброустановки.

Уплотнение грунта статической нагрузкой для глинистых насыщенных водой грунтов. Для уплотнения таких грунтов используют насыпи. При этом для ускорения процесса устраивают вертикальные дрены.

Уплотнение грунта водопонижением.

Слабые глинистые грунты, которые способны отдавать воду из пор можно уплотнить путем откачки воды из скважин-фильтров. Но вода уйдет далеко за площадки строительства что негативно скажется на осадку близстоящих зданий.

Закрепление и стабилизация грунтов.

К методам закрепления грунтов относятся методы, при которых повышение прочности уменьшение сжимаемости происходит не за счет повышения плотности грунтов (разрушения структуры грунта), а за счет увеличения сцепления между частицами грунта. К таким методам относятся: силикатизация грунтов, электрохимический способ закрепления грунтов, термический способ, цементация, глинизация и д. р.

Термическое закрепление. Применяется при использовании макропористых просадочных грунтов в основании сооружений, в которых просадка происходит в результате воздействия воды на макропористый грунт, находящийся в напряженном состоянии, и оплывания микропор. При термической обработке прочность контактов между частицами макропористого грунта резко увеличивается и грунт становится непросадочным.

Макропористый грунт приобретает свойства неразмокаемости при обработке его при температуре 300-400˚ С. Наблюдается значительное сокращение пылеватых и глинистых частиц, так как происходит спекание частиц между собой.

Термическая обработка грунта в полевых условиях производится через пробуренные скважины диаметром 100-200 мм. Грунт закрепляют на глубину до 20 м.

Силикатизация грунтов. Применяется для закрепления сухих и водонасыщенных песков, просадочных макропористых грунтов и некоторых видов насыпных грунтов. В пески и лессы нагнетается силикат натрия (жидкое стекло), который цементирует поровое пространство в грунте и значительно повышает прочность связей между частицами.

Цементация грунтов. Применяется для закрепления скальных обломочных отложений, галечниковых отложений, рыхлых средне- и крупнозернистых песков, а так же для заполение карстовых пустот. Через инъекторы (перфорированные трубы) нагнетается цементный раствор. Цементация применяется только в тех случаях, если коэффициент фильтрации грунтов основания больше 80м/сутки. Раствор, выходя из инъектора, затвердевает и цементирует располоденный вблизи инъектора грунт.

Фундаменты глубокого заложения.

Для достижения глубоко залегающих слоев грунта и возведения в этих условиях фундаментов под тяжелые сооружения разработаны специальные конструкции фундаментов глубокого заложения и методы производства работ по их возведению.

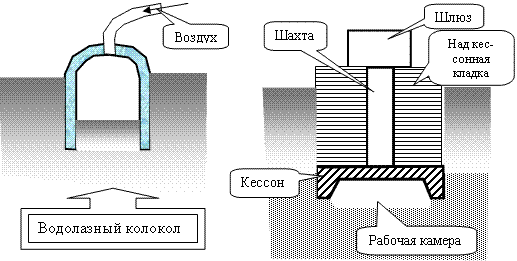

Применяются следующие типы фундаментов глубокого заложения: опускные колодцы, кессонные фундаменты, буровые опоры. Массивные опускные колодцы погружаются под действием собственного веса по мере удаления грунта из внутренних полостей. Кессонные фундаменты используются сравнительно редко и только в водонасыщенных грунтах, когда имеются препятствия для применения опускных колодцев.

Общей особенностью оснований фундаментов глубокого заложения является наличие значительной пригрузки от веса большой толщи вышележащих грунтов. Эта пригрузка исключает возможность разрушения основания в виде выпирания грунта на поверхность.

Кессоны. Методы строительства, расчеты.

Кессон представляет собой жесткую коробку, имеющую потолок и боковые стенки-консоли, расположенную в нижней части фундамента. В рабочее пространство кессона непрерывно нагнетается воздух по трубам с компрессорной станции; давление сжатого воздуха выбирается таким, чтобы уравновесить давление столба воды и обеспечить отсутствие воды в рабочей камере кессона. Для сообщения с рабочей камерой без понижения давления воздуха служит шлюзовой аппарат, установленный на шахтной трубе, которая закреплена на потолке кессона. Одновременно с разработкой грунта в камере кессона ведется надкессонная кладка. Под действием собственного веса фундамент постепенно опускается до проектной отметки, после достижения которой рабочая камера закладывается бетонной или бутобетонной кладкой.

На потолок кессона действуют нагрузки: собственный вес потолка; расчетный вес надкессонной кладки; давление сжатого воздуха на потолок. Усилия в элементах кессона определяются при наиневыгоднейших комбинациях нагрузки:

1.Кессон находится на проектной отметке при полном давлении воздуха в камере, консоль заглублена в грунт на 0,5м. Подсчитываются усилия в месте заделки консоли в потолок.

2. Кессон на проектной отметке при снижении давления на 25-50%. Форсированная посадка кессона. Максимальные усилия при изгибе консоли внутрь камеры.

3.Кессон на поверхности грунта перед началом погружения. На потолке расчетный слой надкессонной кладки. Наибольший изгибающий момент в потолке камеры.

4.Кессон на фиксированных подкладках. Никакой нагрузки кроме собственного веса. Потолок кессона проверяется на изгиб под действием моментов, возникающих от веса его консольных частей.

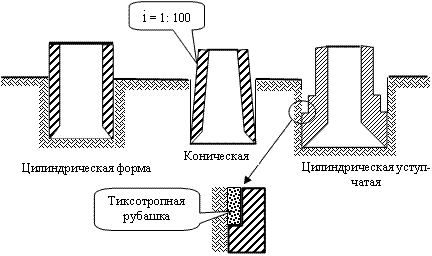

Опускные колодцы. Устройство, принципы расчета.

Колодцы оболочки из сборных железобетонных элементов. Легкие (по сравнению с массивными) колодцы-оболочки принудительного погружения в значительной мере вытеснили массивные опускные колодцы, погружаемые только под действием собственного веса.

Изготовление оболочек производится либо на центрифуге в горизонтальном положении (диаметром до 1,6м), либо в виброформах в вертикальном положении. Погружение колодцев-оболочек в грунт производится преимущественно вибропогружателями. Применяются мощные низкочастотные вибропогружатели. Выемка грунта гидроэлеваторами и эрлифтами может производится без снятия вибропогружателя. Заполнение внутренней полости колодца-оболочки бетоном производится в 2 этапа. Сначала после достижения проектной отметки с помощью вертикально перемещающейся трубы укладывается слой подводного бетона 2-5м и, после того как бетон наберет необходимую прочность, вода из оболочки откачивается и дальнейшая укладка производится насухо.

Массивные опускные колодцы имеют толстые стенки и погружаются в грунт под действием собственного веса по мере выемки грунта изнутри. По достижении проектной глубины внутренние полости колодца заполняются (полностью или частично) бетоном.

Расчет опускных колодцев на строительные нагрузки.

1.Условие возможности погружения под собственным весом.

![]() , где P - вес колодца, Т –

сила трения по боковой поверхности.

, где P - вес колодца, Т –

сила трения по боковой поверхности.

2.Расчет стенок на изгиб в горизонтальной плоскости. Нагрузка на горизонтальный пояс высотой 1м, выделенный из стенки, определяется от давления воды и грунта снаружи для положения колодца, опущенного до проектной отметки.

3.Расчет консоли. Консоль рассчитывается на изгиб и сжатие в вертикальной плоскости в двух положениях: колодец на проектной отметке, грунт под ножом подобран, консоль изгибается внутрь колодца; колодец на половине проектной отметки, консоль заглублена в грунт на 1м, консоль изгибается в наружную сторону.

4.Расчет стенок колодца на растяжение при опускании. Силы трения в верхней части намного большие, чем в нижней.

Принципы строительства на вечномерзлых грунтах.

Вечномерзлые грунты – грунты, находящиеся весьма длительное время в мерзлом состоянии.

Мерзлые грунты – грунты, имеющие отрицательную или нулевую температуру, в которых хотя бы часть воды замерзла, цементирую минеральные частицы льдом; при этом всегда содержится незамерзшая вода.

Два основных принципа строительства и использования вечномерзлых грунтов как оснований зданий и сооружений.

I принцип – сохранение мерзлого состояния грунтового основания. Применяется при любых мерзлых грунтах с принятием лишь мер, не только обеспечивающих мерзлое состояние грунтовых основнаий, но и понижение их температуры. Сущность данного принципа заключается в том, что фундаменты здания прорезают деятельный слой и не менее метра заглубляются в слой многолетнемёрзлого грунта. С боковой поверхности (обратная засыпка) фундаменты засыпаются непучинистым грунтом, а между приподнятым над поверхностью грунта полом первого этажа (примерно на 1 м) и грунтом, в конструкции фундамента, устраиваются продухи.

II принцип – принцип приспособления конструкций сооружений к осадкам оттаивающих и оттаявших грунтовых оснований. Применяется лишь для грунтов, осадки которых при оттаивании и в оттаявшем состоянии меньше предельных и в случае неглубокого залегания несжимаемых (скальных) пород. Возведение сооружений включает по II принципу включает 2 метода: конструктивный метод приспособления фундаментов к осадкам и метод предпостроечного оттаивания. Конструктивный емтод применим, если: температурный режим мерзлых грунтов неустойчив, сооружение выделяет большое количество тепла, грунты не дают чрезмерных осадок при оттаивании. Приенение метода предпостроечного оттаивания целесообразно в случаях: при несплошном залегании мерзлых грунтов и наличии несжимаемых скальных пород под сооружением; при неустойчивом температурном режиме, не восстанавливающемся в случае искусственного его нарушения.

Консьтрукции фундаментов на вечномерзлых грунтах

При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований сооружений по принципу I для сохранения мерзлого состояния грунтов основания и обеспечения их расчетного теплового режима в проектах оснований и фундаментов необходимо предусматривать: устройство вентилируемых подполий или холодных первых этажей зданий, укладку в основании сооружения вентилируемых труб, каналов или применение вентилируемых фундаментов, установку сезоннодействующих охлаждающих устройств жидкостного или парожидкостного типов - СОУ, а также осуществление других мероприятий (теплозащитные экраны и др.) по устранению или уменьшению теплового воздействия сооружения на мерзлые грунты основания.

При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу I могут применяться свайные, столбчатые и другие типы фундаментов, в том числе фундаменты на искусственных (насыпных и намывных) основаниях.

Пос способам погружения в многолетнемерзлый грунт сваи подразделяют на: буроопускные, опускные, бурозабивные, бурообсадные.

Столбчатые или плитные фундаменты следует устраивать сборно-монолитными и монолитными. Обратную засыпку котлованов следует производить влажным талым (непучинистым при промерзании) грунтом.

При проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых с использованием многолетнемерзлых грунтов по принципу II, следует предусматривать мероприятия по уменьшению деформаций основания или мероприятия по приспособлению конструкций сооружения к восприятию неравномерных деформаций основания.

При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований по принципу II следует применять: для сооружений с жесткой констуктивной схемой – усиленные армопоясами ленточные фундаменты, в том числе в виде жестких перекрестных лент; для сооружений с гибкой констуктивной схемой – столбчатые и отдельные стоящие фундаменты под колонны, гибкие ленточные фундаменты, свайные фундаменты.

Расчеты фундаментов на вечномерзлых грунтах.

При проектировании оснований и фундаментов сооружений, возводимых на многолетнемерзлых грунтах, следует выполнять теплотехнические расчеты основания и расчеты основания и фундаментов на силовые воздействия. В расчетах основания и фундаментов надлежит учитывать принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания, тепловое и механическое взаимодействие сооружения и основания.

Расчет оснований следует производить: при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I: по несущей способности – для твердомерзлых грунтов, по несущей способности и деформациям – для пластично-мерзлых и сильнольдистых грунтов, а также подземных льдов; при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II: по несущей способности … ,по деформациям – во всех случаях, расчет по деформациям следует производить из условий совместной работы основания и сооружения.

Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения грунтов следует производить как для условий эксплуатации сооружения, так и для условий периода строительства.

Обследование фундаментов при реконструкции.

Расчеты при реконструкции фундаментов

В результате обследования для расчетов и дальнейшего проектирования должны быть получены инженерно-геологические условия на момент реконструкции, включающие определение деформационно-прочностных характеристик грунтов, в том числе полученных по испытаниям образцов, отобранных из-под подошвы фундаментов, данные технического обследования фундаментов и конструкций сооружения.

По полученным данным проверяют фактические и преполагаемые ( в зависимости от целей реконструкции) давления на грунты основания под подошвой существующих фундаментов и устанавливают необходимость усиления основания.

Проектирование оснований и фундаментов при реконструкции должно вестись с учетом динамических воздействий от оборудования, установленного в зданиях, наземного и подземного транспорта. При расположении реконструируемого сооружения на застроенной территории следует производить оценку влияния реконструкции на окружающую застройку.

Усиление оснований и фундаментов

Необходимость усиления фундаментов и оснований может быть обусловлена изменением деформативных и прочностных свойств грунтов в результате изменения уровня грунтовых вод, обводнения грунтов атмосферными и производственными грунтовыми водами, вибрации грунтов.

Методы усиленияч фундаментов и оснований зависят от целей такого усиления, ссвойств грунтов основания, конструкции фундаментов и всего сооружения.

Наиболее часто кирпичные, бутовые и железобетонные фундаменты усиливают, устраивая железобетонные обоймы, которые соединяются друг с другом металлическими стержнями анкерами.

Для повышения жесткости всего деформированного здания со сборными железобетонным и прерывистыми фундаментами производится замоноличивание фундаментов путем заполнения бетоном промежутков между отдельными сборными фундаментными подушками и постановкой железобетонных обойм. Анкеры размещаются в проежутках между подушками.

В случаях, когда требуется увеличить площадь подошвы фундаментов, кроме устройства железобетонной обоймы необходимой толщины, подводятся также железобетонные плиты под подошву существующего фундамента. Этот прием применяется и при необходимости увеличить заглубление фундамента. На время проведения работ устраиваются временные и постоянные опроы и крепления для обеспечения целостности сооружения.

Применяется усиление фундаментов погружением свай вне контура фундамента (выносные сваи) и передача нагрузки от реконструированного фундамента через горизонтальные балки на выносные сваи.

Усиление оснований применяется для предотвращения дальнейшего развития осадок фундаментов. Применяются методы химического закрепления грунтов, термическое укрепление (12)

Техника безопасности при усилении фундаментов.

При производстве работ по цементации, устройству буроинъекционных свай и анкеров, а также выполнению инъекционных работ должны соблюдаться общие правила по технике безопасности для работы на буровых, компрессорных, гидравлических и электрических установках, для общестроительных и горных работ, включая работы, производимые с лесов.

При работе бурового станка зона, ограниченная полуокружностью, радиус которой равен полной длине используемых буровых штанг плюс 2м, считается опасной зоной. Площадки для складирования материалов, армокаркасов и приготовления растворов также относятся к опасным зонам. Границы опасных зон должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками и надписями.

Перед заполнение скважин твердеющим раствором при цементации, устройстве буроинъекционных свай, анкеров и инъекции должна быть проверена исправность предохранительных клапанов и манометров, а вся система (насосы, трубопроводы, шланги, обтюраторы т т. п. ) опрессована на полуторное расчетное максимальное давление, необходимое при производстве работ, но не выше максимального рабочего давления, предусмотренного техническим паспортом оборудования.