- •Общая классификация электротерапевтических методов и аппаратов.

- •Структура группы бесконтактных электротерапевтических методов и аппаратов.

- •Структура группы контактных электротерапевтических методов и аппаратов.

- •Радиопомехи, создаваемые электромедицинской аппаратурой. Классификация. Измерение радиопомех электромедицинской аппаратуры. Измерение уровня радиопомех

- •Нормирование радиопомех электромедицинской аппаратуры. Определение диапазонов выделенных частот.

- •Борьба с радиопомехами. Структурные и параметрические методы.

- •Электроимпульсаторы. Характеристики. Особенности схемо-технической реализации. Структурная схема и принцип действия аппарата для электросна.

- •Аппарат для терапии электросном «эс-10-5»

- •Аппарат для терапии диадинамическими токами Тонус-1. Временные диаграммы. Характеристики. Структурная схема.

- •Усилитель мощности

- •Электродиагностика и электростимуляция импульсными токами. Понятия "хронаксии" и "реобазы". Аппарат для электросна.

- •Аппарат для электросна

- •Общие вопросы электробезопасности медицинской терапевтической аппаратуры. Классы защиты от поражения электрическим током.

- •Аппарат для перкутанной электронейростимуляции «Дельта-301». Структурная схема. Характеристики. Применение

- •Особенности прохождения импульсных и переменных токов через биологические ткани. Эквивалентная схема биоткани на переменном токе.

- •Аппарат "Утеростим" для применения в акушерской практике». Структурная схема. Характеристики. Применение

- •Генераторы аэроионов различных принципов действия. Сравнительные характеристики.

- •Электрические генераторы аэроионов

- •Классификация электрокардиостимуляторов. Имплантируемый электрокардиостимулятор экс-4. Схемотехника.

- •Аппараты для дмв и смв терапии, Магнетронные генераторы смв диапазона.

- •Аппараты для смв-терапии

- •Аппарат для гастроэнтеростимуляции "Эндотон". Структурная схема. Характеристики. Особенности схемотехнической реализации выходного каскада и схемы защиты.

- •Преобразователь «напряжение-ток»

- •Аппараты для терапии постоянным электрическим полем и аэроионами. Физика процесса. Аэрозолетерапия.

- •Генераторы аэроионов. Варианты построения.

- •Аппарат для электростимуляции биологически активных участков кожи «Аксон». Структурные схемы. Особенности применения.

- •Аппараты для терапии постоянным током. Методы гальванизации и электрофореза. Преобразователи напряжение/ток.

- •Реализация аппаратов в простейшем виде

- •Преобразователи тока с оу

- •Ультразвуковая терапевтическая и хирургическая аппаратура

- •Ультразвуковые хирургические инструменты

- •Аппараты для электроакупунктуры по «Фоллю». Диагностика и терапия.

- •Выбор форм и частот стимулирующего воздействия по Фолю и Вернеру

- •Аппаратура для низкочастотной магнитотерапии серии Полюс. Расчет индуктора

- •«Полюс –2д»

- •Аппаратура для высокочастотной магнитотерапии серии Полюс.

Аппарат для гастроэнтеростимуляции "Эндотон". Структурная схема. Характеристики. Особенности схемотехнической реализации выходного каскада и схемы защиты.

Аппарат предназначен для активизации моторной деятельности желудочно-кишечного тракта в лечебных и профилактических целях при острой и хронической гиподинамии или адинамии кишечника:

у хирургических больных с динамической непроходимостью желудочно-кишечного тракта, парезом кишечника в результате болевого синдрома (почечная колика, острый панкреатит, приступы каменной болезни печени и желчных путей и т.п.) в результате хирургического вмешательства на органах брюшной полости (в том числе, с явлениями перитонита);

у больных с парезом и параличом желудочно-кишечного тракта вследствие переломов позвоночника и травм головного и спинного мозга;

у больных с хроническим запором;

у лежачих больных с гипокинезией желудочно-кишечного тракта вследствие общей гиподинамии. Кроме того, аппарат может использоваться для лечения:

недержания мочи и кала посттравматического и послеоперационного происхождения или возникающего вследствие функциональной недостаточности;

нарушений функции мочевого пузыря, вызванных заболеваниями или повреждениями центральной или периферической нервной системы.

Не рекомендуется использовать аппарат при механической непроходимости кишечника, при подозрении на возможную несостоятельность швов желудочно-кишечного тракта, беременности, язвенном колите, внутреннем кровотечении, остром и подостром гастроэнтеритах.

Аппарат может применяться как в специальных кабинетах, так и непосредственно у постели больного в палатах лечебных учреждений и на дому.

Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях: в интервале температур от +10 С до +35 С; относительной влажности не более 80 % и атмосферном давлении 750 + 30 мм рт.ст

Аппарат

генерирует монополярные и биполярные

импульсы тока прямоугольной формы, а

так же серии биполярных импульсов (пачки

импульсов могут следовать с частотами

12,5; 25; 50; 100 Гц). Максимальная величина

импульсов до 35мА. Устройство защиты

настроено на 50мА.

Аппарат

генерирует монополярные и биполярные

импульсы тока прямоугольной формы, а

так же серии биполярных импульсов (пачки

импульсов могут следовать с частотами

12,5; 25; 50; 100 Гц). Максимальная величина

импульсов до 35мА. Устройство защиты

настроено на 50мА.

Р ис.

Структурная схема аппарата для

гастроэнтеростимуляции

ис.

Структурная схема аппарата для

гастроэнтеростимуляции

ЗГ – задающий генератор;

n – делитель импульсной последовательности 2кГц;

К – коммутатор (выбор режима);

Ф – формирователь;

СЗ – схема защиты;

И – индикатор.

Преобразователь «напряжение-ток»

Преобразователь состоит из мостового усилителя мощности (VT1-VT4), VT5 – стабилизатор тока. Величина тока определяется положением R8. На стабилитроне VD1 и R10 собран источник опорного напряжения, R9 – резистор обратной связи. На выходе преобразователя биполярное напряжение, амплитуда которого равна Uп.

Схема защиты

Аппараты для терапии постоянным электрическим полем и аэроионами. Физика процесса. Аэрозолетерапия.

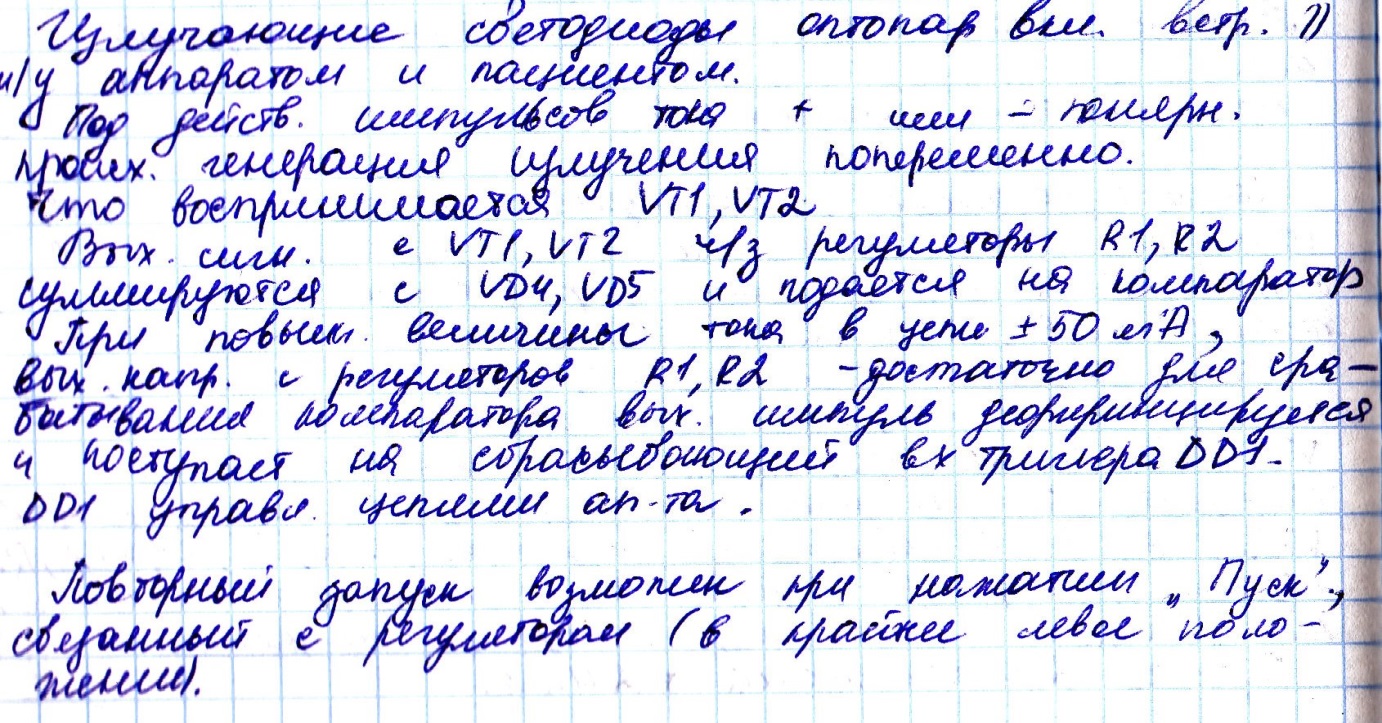

Одной из первых электротерапевтических процедур является электростатический душ, или франклинизация.

Франклинизация – лечебное воздействие постоянным электрическим полем высокой напряженности.

П ри

использовании общей методики пациента

помещают в постоянное электрическое

поле с напряжением 30-40 кВ при расстоянии

между электродами 2м, напряженность

15-20 кВ/м. Верхний электрод – отрицательный

полюс, нижний электрод – положительный

полюс. Падение напряжения происходит

на воздушном зазоре между электродами.

Напряженность электрического поля в

тканях достаточна для поляризации

молекул диэлектриков и появления

микротоков в тканях проводника. При

местных воздействиях напряжение

электрического поля 10-20 кВ, а сила тока

не превышает 1 мА.

ри

использовании общей методики пациента

помещают в постоянное электрическое

поле с напряжением 30-40 кВ при расстоянии

между электродами 2м, напряженность

15-20 кВ/м. Верхний электрод – отрицательный

полюс, нижний электрод – положительный

полюс. Падение напряжения происходит

на воздушном зазоре между электродами.

Напряженность электрического поля в

тканях достаточна для поляризации

молекул диэлектриков и появления

микротоков в тканях проводника. При

местных воздействиях напряжение

электрического поля 10-20 кВ, а сила тока

не превышает 1 мА.

Аэроионотерапия

является самостоятельным методом

воздействия. Отрицательные аэроионы

обладают лечебным эффектом. Аэроионы

образуются за счет потери электрона с

внешней орбиты ионизированного атома

и связывания этого электрона с нейтральным

атомом или молекулой. В результате

образуются легкие аэроионы, представляющие

собой сцепление молекул с отрицательным

зарядом, радиус образования 10 мкм.

При соединении аэроионов с частицами

пыли образуются тяжелые аэроионы

радиусом 10

мкм.

При соединении аэроионов с частицами

пыли образуются тяжелые аэроионы

радиусом 10 мкм.

При соединении легких аэроионов с

молекулами воды образуются средние

аэроионы (гидроаэроионы).

мкм.

При соединении легких аэроионов с

молекулами воды образуются средние

аэроионы (гидроаэроионы).

Аэроионы характеризуются подвижностью – скоростью перемещения аэроиона в электрическом поле с нормированной напряженностью. Величина напряженности 1 В/см. Подвижность легких аэроионов составляет 0,5-2 см/с, подвижность тяжелых аэроионов на три порядка меньше. Коэффициент униполярности – отношение количества положительных аэроионов к количеству отрицательных аэроионов.

В естественных условиях в 1 см воздуха содержатся от сотен до тысяч ионов. Концентрация отрицательных аэроионов в пределах 3-4тыс./ см по нормам сан.эпидем. контроля является зоной комфорта. В условиях города минимальная концентрация аэроионов 200-300 на см , максимальная 50000 см .

Главным

путем воздействия аэроионов на организм

являются легкие. в них происходит

электрообмен между внешней аэроэнергосистемой

и электростатической системой организма.

Общая поверхность альвеол легких

составляет ≈100 м ,

по ним идет кровоток, отделенный от

альвеолярного воздуха всего двумя

слоями клеток эндотелия капилляров и

клеток стенок альвеол. В электрообмене

принимают участие эритроциты, суммарная

площадь поверхности которых ~ 3000м2.

,

по ним идет кровоток, отделенный от

альвеолярного воздуха всего двумя

слоями клеток эндотелия капилляров и

клеток стенок альвеол. В электрообмене

принимают участие эритроциты, суммарная

площадь поверхности которых ~ 3000м2.

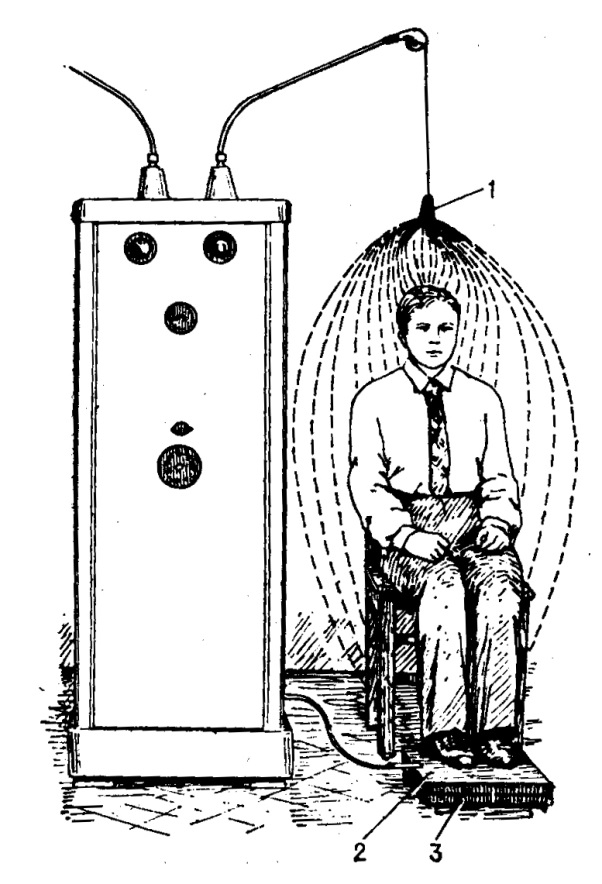

АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЕТЕРАПИИ

Аэрозоли – жидкие частицы, содержащиеся в газообразной среде. Размеры частиц от 0,5 мкм до 25 мкм. Считается, что частицы размером 25 мкм оседают в трахее, 15 мкм – в бронхах, 1 мкм – в альвеолах. Так как частицы аэрозоли имеют большую площадь контакта, они быстро проникают в кровь. Применение заряженных аэрозолей примерно в 1,5-2 раза увеличивает концентрацию лекарственных веществ в тканях организма. Это происходит благодаря тому, что первые из заряженных частиц аэрозоли отрицательно заряжают стенки трахеи, а последующие частицы отталкиваются от них, достигая альвеол. Аэрозоли приобретают отрицательный заряд за счет эффекта распыления. Для большего усиления отрицательности заряда аэрозоли применяется резервуар.

Рис. Схема заряда аэрозоли. 1 – трубка с сужающим устройством А, 2 – сепаратор, 3 – выходное окно, 4 – трубка.

Воздух поступает в трубку 1, которая на конце имеет сужающее устройство А. В этой зоне давление уменьшается, лекарственное вещество поднимается по трубке 2 и разбрызгивается. Крупные частицы лекарственного вещества оседают на сепараторе 3, и стекают обратно. Мелкие частицы разбрызгиваются через окно 4. Для придания заряда аэрозоли трубка 2 и сепаратор 3 подключены к источнику высокого отрицательного напряжения.

Генератор аэрозоля характеризуется следующими основными параметрами: производительность по воздуху, т.е. расход воздуха в литрах в минуту; производительность по распыливаемой жидкости, т.е. расход лекарственного раствора (в граммах в минуту); дисперсность аэрозоля (обычно указываются предельные радиусы частиц, составляющих подавляющую часть аэрозоля). Для генератора электроаэрозоля дополнительными параметрами являются полярная объемная плотность заряда аэрозоля, выражаемая в количестве элементарных зарядов (как правило, отрицательных) в единице объема аэрозоля, а также производительность по заряду, т.е. величина заряда, сообщаемая частицам за единицу времени. Важное значение имеет коэффициент униполярности, т.е. модуль отношения объемной плотности положительных зарядов к объемной плотности отрицательных зарядов.

В процессе распыления лекарственных веществ происходит охлаждение воздуха, в частности за счет расширения сжатого воздуха при выходе из форсунки. Кроме того, испарение осевших частиц аэрозоля также приводит к охлаждению дыхательных путей. Во избежание этого аэрозоль обычно подогревают и температура аэрозоля (около 38°С) - также важный параметр аэрозольного генератора.

С развитием ультразвуковой техники появились распылители, использующие энергию ультразвука. Создаваемый параболическим пьезопреобразователем сходящийся пучок ультразвуковых колебаний проходит снизу через распыливаемый раствор и фокусируется на его поверхности. В результате образуется фонтан жидкости, с поверхности которого срываются частицы аэрозоля.

Важным преимуществом ультразвуковых распылителей является относительно узкий спектр размеров частиц аэрозоля, которые зависят, в основном, от частоты ультразвуковых колебаний. При этом ультразвуковые распылители обладают на порядок более высокой производительностью по распыливаемой жидкости, чем пневматические. Однако производительность зависит от плотности жидкости и снижается при распыливании вязких жидкостей, что ограничивает возможности ультразвукового распыления.