- •1. Особенности современного препарирования и восстановления кариозных полостей III-IV класса.

- •2. Кариес корня. Классификация, предрасполагающие факторы, особенности клинического течения. Классификация

- •Предраспологающие факторы

- •Особенности клинического течения

- •3. Кариес корня. Планирование лечения.

- •Планирование лечения

- •4. Лечение кариеса корня (особенности препарирования, выбор пломбировочных материалов, профилактика осложнений).

- •5. Ротовая жидкость. Методы исследования у пациентов с болезнями периодонта и слизистой оболочки ротовой полости.

- •Общая характеристика ротовой жидкости.

- •2.Вязкость слюны

- •5.Метод определения минерализующего потенциала слюны (п.А. Леус, 1977).(Микрокристаллизация)

- •6. Методика определения теста тягучести

- •7. Ферментные системы слюны (cм таблицу с хим составом)

- •8. Иммуноглобулины слюны

- •6. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острого апикального периодонтита. Классификация апикального периодонтита

- •Классификация и. Г. Лукомского (1936)

- •Международная классификация болезней периапикальных тканей

- •Клиника. Диагностика. Диф диагностика

- •Острые формы апикального периодонтита

- •7. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острого периапикального абсцесса.

- •8. Тактика врача-стоматолога при лечении острого апикального периодонтита и периапикального абсцесса.

- •Логико-дидактическая структура тактики врача-стоматолога при лечении оап и периапикального абсцесса, возникших вследствие осложненного кариеса.

- •I посещение

- •II посещение

- •II посещение

- •III посещение

- •III посещение

- •Цель временной обтурации

- •Показания к временной обтурации

- •Критерии эффективности лечения

- •10. Чувствительность дентина. Эпидемиология, этиология чувствительности дентина. Теории чувствительности дентина. Эпидемиология

- •Этиология

- •Теории чувствительности дентина

- •Классификация чувствительности дентина по воз (icd-da), 1994:

- •11. Диагностика чувствительности дентина: методы, интерпретация. Диагностика Методы обследования

- •Индекс распространённости чувствительности дентина (ирчд) по ю.А. Федорову, г.Б. Шториной (1988)

- •Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зуба (кидчз) по л.Н.Дедовой (2004)

- •12. Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зубов (л.Н. Дедова,

- •2004). Определение, интерпретация. Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зуба (кидчз) по л.Н.Дедовой (2004)

- •II этап лечения больных с чувствительностью дентина – закрепление (пролонгирование) полученного результата

- •14. Периодонт. Определение, анатомо-гистологическое строение, функции. Определение

- •Анатомо-гистологическое строение

- •Функции

- •15. Здоровая десна. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса.

- •16. Зубодесневое прикрепление. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса.

- •Десневая борозда. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса. Методы определения глубины десневой борозды, интерпретация.

- •Периодонтальная связка; альвеолярная кость; цемент корня зуба: анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса,

- •Динамика биологической системы периодонта. Характеристика окружения коронки и корня.

- •Диагностика состояния тканей периодонта у пациентов с патологией периодонта. Цель. Задачи, этапы, последовательность.

- •9.3.Уровень деструкции периодонтальной ткани, наличие периодонтальных карманов.

- •9.4. Наличие гноетечения из периодонтальных карманов.

- •9.5. Уровень деструкции альвеолярной кости.

- •9.6. Травма от окклюзии.

- •9.7. Состояние микроциркуляции периодонта.

- •10. Лабораторная диагностика.

- •Рентгенологическое исследование в периодонтологии: цель, методики. Рентгенологические признаки болезней периодонта.

- •Функциональные методы диагностики состояния тканей периодонта: показания к применению, интерпретация.

- •23. Определение статуса ротовой полости - интерпретация результатов при диагностике болезней периодонта.

- •1. Гигиена.

- •2 . Запах изо рта.

- •3. Слюна.

- •4. Губы.

- •5. Слизистая полости рта.

- •10. Исследование зубов.

- •24. Детальное исследование тканей периодонта: оценка уровня гигиены рта и уровень вовлечения десны в патологический процесс тканей периодонта.

- •9.2. Уровень вовлечения десны в патологический процесс.

- •25. Детальное исследование тканей периодонта: оценка уровня деструкции альвеолярной кости при воспалительном процессе болезней периодонта.

- •27. Вовлечение фуркации зуба, определение, классификация, методы диагностики.

- •28. Детальное исследование тканей периодонта: оценка микроциркуляции тканей периодонта (вакуумная проба на стойкость капилляров, индекс периферического кровообращения (ипк).

- •29. Дополнительные и лабораторные методы диагностики при болезнях периодонта. Показания, характеристика методов.

- •30. Классификации болезней периодонта. Принципы систематизации, сравнительная характеристика.

- •31. Хронический простой маргинальный гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •32. Хронический язвенный гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •33. Хронический гиперпластический гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •34. Хронический симптоматический гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •35. Периодонтит. Определение, этиология, патогенез. Факторы риска в развитии

- •36. Хронический простой периодонтит. Клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •37. Хронический сложный периодонтит. Клиника, диагностика, диффдиагностика,

- •38. Неблагоприятные факторы развития острого язвенного гингивита. Клиника и

- •39. Дифференциальная диагностика острого язвенного гингивита.

- •40. Тактика лечения острого язвенного гингивита. Оказание неотложной помощи,

- •41. Клиника и диагностика острого периодонтального абсцесса. Дифференциальная

- •42. Оказание неотложной помощи при остром периодонтальном абсцессе. Тактика

- •43. Рецессия десны: классификация, факторы, вызывающие рецессию десны, диагностика, планирование лечения.

- •44. Периодонтальная атрофия - клиника, диагностика, планирование лечения.

- •45. Быстропрогрессирующий локализованный периодонтит. Клиника, диагностика,

- •47. Предрасполагающие факторы в развитии быстропрогрессирующего периодонтита.

- •48. Динамика биологической системы периодонта, значение ее составляющих в развитии быстропрогрессирующего периодонтита.

- •49. Особенности диагностики болезней периодонта с быстропрогрессирующим течением. Микробиологическое исследование у больных

- •1. Быстропрогрессирующая потеря кости

- •2. Наследственность

- •3. Несоответствие между влиянием местных факторов и уровнем разрушения периодонтальной ткани

- •50. Симптоматический периодонтит при заболеваниях крови.

- •51. Симптоматический периодонтит у больных сахарным диабетом. Клиника, диагностика, тактика лечения.

- •52. Симптоматический периодонтит при генетических нарушениях. Клиника, диагностика, тактика лечения.

- •53. Симптоматический периодонтит у больных вич-инфекцией, частота встречаемости. Клиника, диагностика, тактика лечения.

- •54. Диагностика травматической окклюзии.

- •55. Прогноз болезней периодонта. Характеристика, факторы, влияющие на прогноз.

- •56. Планирование лечения болезней периодонта: цель, основные этапы.

- •57. Подготовительный этап лечения болезней периодонта: цель, основные мероприятия.

- •58. Повторная оценка состояния тканей периодонта: цель, методы диагностики, интерпретация.

- •59. Медикаментозная терапия болезней периодонта. Требования к выбору лек.Средств. Современные методы фармакотерапии при болезнях периодонта.

- •60. Планирование лечения болезней периодонта у взрослых с использованием ортодонтических мероприятий.

- •61. Особенности ортодонтического лечения у взрослых с патологией периодонта.

- •1.Продолжительная адаптация

- •2. Сроки ортодонтического лечения в сформированном прикусе длительные

- •3. Результаты менее устойчивы

- •4. Большая склонность к рецидивам.

- •62. Изменения в тканях периодонта и зубочелюстной системе при ортодонтическом лечении.

- •63. Основные направления ортодонтических мероприятий у больных с болезнями периодонта и зубочелюстными деформациями.

- •64. Особенности выбора ортодонтической техники при лечении болезней периодонта и зубочелюстных деформаций.

- •65. Гигиена ротовой полости у пациентов с болезнями периодонта в период ортодонтического лечения.

- •66. Этапы комплексного лечения пациентов с болезнями периодонта и зча.

- •67. Факторы,приводящие к деструкции тканей периодонта в период ортодонтического лечения и методы их устранения.

- •68. Определение, цель и задачи реконструктивных методов лечения болезней периодрнта.

- •69. Показания и противопоказания к реконструктивным методам лечения болезней периодонта.

- •70. Регенеративная терапия при деструктивных поражениях альвеолярной кости у пациентов с болезнями периодонта. Показания, методы регенеративной терапии.

- •1.Root Replika

- •2. Направленная тканевая регенерация

- •3. Операции с применением трансплантатов

- •71. Поддерживающая терапия болезней периодонта. Принципы поддерживающей терапии. Критерии эффективности.

- •72. Поддерживающая терапия болезней периодонта: принципы формирования групп наблюдения, объем диагностических и лечебных мероприятий.

- •73. Принципы современных физиотерапевтических методов лечения болезней периодонта.

- •74. Значение физиотерапевтических методов лечения в поддерживающей терапии болезней периодонта. Показания и противопоказания к их применению.

- •76. Особенности использования физ.Методов при воспалительных процессах в тканях периодонта.

- •77. Эпидемиология бп. Методы и средства профилактики бп.

- •Профилактика болезней периодонта: цели и задачи в свете Национальной программы профилактики среди населения рб.

- •Первичная, вторичная, третичная профилактики болезней периодонта: определение, цель, содержание.

- •81. Психологические аспекты и медицинские показания к восстановлению эстетики улыбки.

- •82. Комплексное лечение и восстановление в эстетической периодонтологии: современные терапевтические, ортодонтические, хирургические и ортопедические методы.

- •83. Деонтологические вопросы в эстетической периодонтологии.

- •84. Факторы риска, влияющие на изменение физиологического контура десны. Варианты комплексного лечения.

- •85. Факторы риска, влияющие на значительную визуализацию десны. Варианты комплексного лечения.

- •86. Факторы риска, влияющие на изменение соотношения ширины и длины коронок зубов. Варианты комплексного лечения.

- •87. Эндопериодонтальные поражения: механизм развития, предрасполагающие факторы, пути дренажа, особенности диагностики.

- •88. Влияние патологического состояния пульпы на периодонт: клиника, диагностика, лечение. Влияние патологических состояний пульпы на периодонт

- •Влияние эндодонтических поражений на периодонт

- •89. Влияние периодонтальной болезни на состояние пульпы зуба: механизм развития, принципы лечения.

- •Принципы лечения:

- •90. Тактика врача-стоматолога при эндопериодонтальных поражениях.

- •91. Окклюзионная травма: первичная, вторичная. Факторы, влияющие на резервные силы периодонта.

- •92. Окклюзионная травма: стадии. Типы окклюзионных сил.

- •93. Диагностика окклюзионной травмы.

- •94. Методы устранения окклюзионной травмы: окклюзионная коррекция и иммобилизация зубов при болезнях периодонта.

- •Временное или постоянное шинирование зубов

- •95. Методы и средства иммобилизации зубов при болезнях периодонта: шинирование

- •96. Профилактика осложнений при устранении окклюзионной травмы.

- •97. Основные принципы стоматологического лечения в четыре руки, краткая их

- •98. Оптимальная рабочая поза врача и его ассистента на стоматологическом приеме.

- •99. Положение пациента в стоматологическом кресле. Показания для расположения

- •100. Организация стоматологического кабинета с учетом требования эргономики.

- •101. Эндопериодонтит: определение, классификация (л.Н. Дедова, 2012 г.).

- •102. Неблагоприятные факторы, приводящие к эндопериодонтиту. Проводящие пути взаимосвязи пульпы с периодонтом.

- •104. Клинические и рентгенологические проявления первичных поражений эндодонта с вторичным вовлечением периодонта

- •105. Клинические и рентгенологические проявления первичных поражений периодонта с вторичным вовлечением эндодонта.

- •106. Клинические и рентгенологические проявления комбинированных эндопериодонтальных поражений.

- •107. Острый эндопериодонтит: клиника, диагностика

- •108. Симптоматический эндопериодонтит в результате вертикального перелома корня зуба (клиника, диагностика, принципы лечения)

- •109. Симптоматический периодонтит в результате перфорации или резорбции корня зуба (клиника, диагностика, принципы лечения)

- •110. Принципы лечения эндопериодонтальных поражений.

- •111. Окклюзионная травма. Ее значение в развитии болезней периодонта.

- •112. Первичная и вторичная окклюзионная травма. Факторы, влияющие на резервные силы периодонта.

- •113. Стадии развития окклюзионной травмы, клиника, диагностика.

- •114. Рентгенологические признаки окклюзионной травмы.

- •115. Клинические признаки парафункций, проявляющихся в ротовой полости.

- •116. Принципы устранения окклюзионной травмы у пациентов с болезнями периодонта.

- •117. Роль стоматолога в устранении стоматологических парафункций.

96. Профилактика осложнений при устранении окклюзионной травмы.

Осложнение |

Профилактика |

Боли и обостр. Симптомов периодонтита |

|

Пульпит |

|

Гиперестезия зубов |

|

Перелом шины |

|

Неэстетичность шины |

|

Удаление подвижных зубов при снятии слепка ;) |

|

Изменения твердых тканей зубов под шиной (пигментация, деминерализация) |

|

97. Основные принципы стоматологического лечения в четыре руки, краткая их

характеристика.

|

Все рабочие концепции имеют одну общую основу, т.е. все они базируются на пяти принципах системы стоматологического лечения в четыре руки: 1. Рациональная рабочая поза врача, ассистента и пациента. 2. Использование квалифицированного ассистента, работающего все время рядом с оператором. 3. Организация лечения (предусматривает планирование лечения каждого конкретного пациента, начиная с момента прихода в стоматологическую клинику и до последних минут его пребывания). 4. Расположение оборудования (предусматривает максимальное упрощение рабочих движений путём рационального размещения стоматологического оборудования и инструментария. 5. Контроль инфекции (предусматривает дизайн оборудования, который не затруднял бы обработку и уход за поверхностью стоматологического кресла, и не способствовал бы накоплению инфекции; второе - использование химических дезинфицирующих средств или применение барьерных утилизируемых пакетов). |

|

Оптимальная рабочая поза врача и ассистента – первый принцип стоматологического лечения в 4 руки

В 80-х годах Генеральная Ассамблея Международной Стоматологической Ассоциации утвердила состоящий из 2 частей технический доклад, подготовленный рабочей группой по эргономике в стоматологии, под названием «Здоровье стоматолога». Основное положение доклада – рабочая поза врача и его ассистента (B.Wagner, 1984).

Рабочая поза — это поза, при которой стоматолог выполняет реальную работу с пациентом: осмотр полости рта, лечение зубов, их удаление. Отличительной особенностью между рабочей и нерабочей позой является то, что верхняя часть тела не поддерживается в рабочей позе ни руками, ни спинкой стула. Стоматолог не должен работать во рту больного, опираясь при этом на спинку стула во избежание образования кифоза позвоночника. Спина поддерживается лишь в том случае, когда стоматолог не делает каких либо активных действий в ротовой полости, т.е. когда он находится в нерабочей позе. Он не должен иметь подлокотников, т.к. в любой позе руки не поддерживаются. Это объясняется следующим: когда руки имеют опору в локтях — вся верхняя часть рук вместе с головкой плечевой кости толкается вверх. Плечевой сустав ущемляется и напряжен. В результате этого может возникнуть хроническое воспаление сустава, которое может привести к артрозу.

Таким образом, подлокотники наших рабочих кресел приносят больше вреда, чем пользы.

Прием пациентов должен осуществляться в режиме динамической работы. Внутри оральная работа коренным образом статична. Врач сидит спокойно, концентрируя умственные и мышечные усилия на очень малом объекте без какого либо отклонения от оптимальной рабочей позы. Статическое напряжение неблагоприятно сказывается на органах и тканях и будет усугубляться, если рабочая поза будет принята неправильно. По этой причине стоматолог должен регулярно делать балансировочные движения во избежание застаивания крови и улучшения циркуляции.

Стоматологу следует работать в положении сидя, однако он не должен сидеть все время, не вставая. При обычной смене пациентов это изменение происходит автоматически, но когда много времени уделяется одному больному, то стоматолог должен подниматься время от времени, чтобы снять напряжение в мышцах своего тела.

Мышечное напряжение также можно значительно уменьшить путем соблюдения следующих правил (HPI, Atami, 1992):

крестец следует держать прямо, не перекручивая, и без бокового наклона;

плечи следует держать прямо и без напряжения;

голова слегка наклонена вперед;

ось между зрачками образует горизонтальную линию;

руки свешиваются свободно и близко к телу;

угол между плечевой костью и локтевой костью изменяется в соответствии с движением;

суставы кисти не напрягаются;

ступни ног полностью стоят на полу.

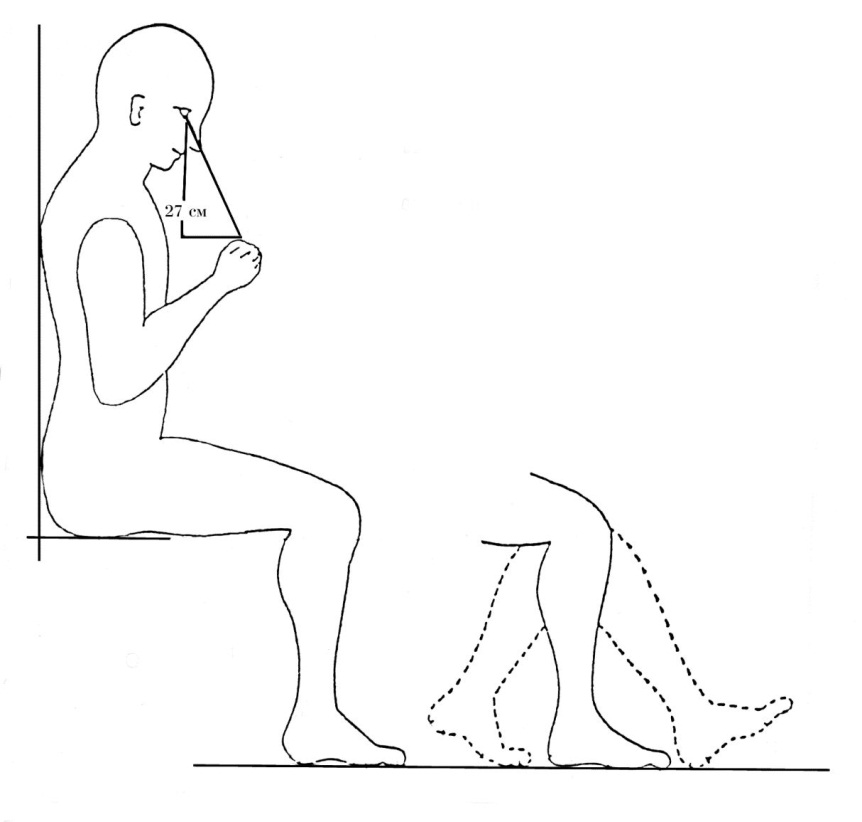

Термин «стоят на полу» означает, что стоматолог, а также его помощник не должны сидеть слишком высоко. Грубое нарушение, если работающий (доктор или ассистент) касается пола стопами ног (рис. 3). Еще хуже, если ноги находятся на какой-либо подставке на рабочем кресле или кресле для пациентов. Такое положение ведет к потере соотношения с полом и может обернуться неприятностью с вращающимся стулом. Ступни должны быть соединены друг с другом. По форме ступни и сиденье должны образовывать треугольник.

высота сидения должна определяться углом 90-115 градусов между бедром и голенью, т.е. в коленном суставе (рис.2);

обязательны перерывы в работе и проделывание при этом растягивающих упражнений и пауз, которые предохраняют суставы от повреждений при длительном мышечном напряжении и обеспечивают нормальный обмен веществ в тканях.

Рис.2. Оптимальная рабочая поза врача-стоматолога (HPI, Atami, 1992).

Помощь квалифицированного ассистента - второй принцип стоматологического лечения в четыре руки

Деятельность ассистента стоматолога является неотъемлемой частью общей концепции работы в четыре руки, где роль ассистента приобретает важное значение при решении двух основных проблем, с которыми чаще всего сталкиваются практикующие врачи-стоматологи, таких как:

- необходимость поддерживать или даже увеличивать производительность труда без ущерба для качества лечения;

- необходимость свести к минимуму напряжение и усталость (Сhasteen E.J., 1978 г.).

Постоянное присутствие ассистента стоматолога в процессе выполнения врачебных манипуляций существенно облегчает работу врача, значительно сокращает его лишние движения и перемещения. Это позволяет более полно сосредоточиться врачу на выполнении его основных оперативных действий в полости рта.

Многочисленными научными публикациями показано, что при соблюдении всех основных принципов концепции работы в четыре руки, производительность труда повышается на 70-100% и одновременно усталость снижается на 50-70% ( Kilpatrick H.C.,1971; Chasteen, J.E., 1978; Robinson G.E., et al., 1991; Finkbeiner B. L., 2000)

Проведенный хронометраж рабочего времени врача-стоматолога показывает, что при рациональной организации труда и достижении полной синхронности в действии врача и его помощника время врача на лечебные процедуры увеличивается с 50 до 67,2% (Царибашев К.,1977). В исследованиях рабочего времени дантистов США (Hiller K.A. et al. 1999) отмечет, что процент лечебного времени работы с пациентом повышается от 64% до 80%.

В свою очередь, нерационально организованный лечебный процесс существенно снижает продуктивность работы лечебной бригады, т.к. роль помощника врача не занимает должного места и ограничивается подготовкой рабочего места.

Организация лечения - третий принцип стоматологического лечения в четыре руки

Третий принцип стоматологического лечения в четыре руки предусматривает планирование лечения каждого конкретного пациента, начиная с момента его прихода в стоматологическую клинику и до последних минут пребывания. Функции и обязанности каждого из участников лечебной бригады строго распределены и оговорены в соответствующем руководстве для кабинета. В частности, во многих стоматологических кабинетах для максимально эффективной работы прием и лечение пациентов осуществляется слаженной бригадой, состоящей из врача и нескольких его помощников. Один из них берет на себя все административные вопросы, второй ассистирует врачу непосредственно у кресла пациента, третий выполняет все необходимые лабораторные работы и одновременно следит за ходом лечебного процесса и готов в любой момент подать необходимый материал или инструментарий ассистенту, находящемуся у кресла и собирает использованные (Рольф Панневиг, 1997). Все перечисленные ассистенты (помощники врача) взаимозаменяемы и одинаково хорошо могут выполнять функциями друг друга.

|

Экономия движений - четвёртый принцип концепции работы в 4-е руки

Четвёртый принцип концепции работы в 4-е руки предусматривает максимальное упрощение рабочих движений путём рационального размещения стоматологического оборудования и инструментария. В зависимости от расположения стоматологической мебели, приборов и инструментария будет определяться, насколько оптимальны рабочие движения врача и его помощника. В дополнение к вышесказанному, чтобы поддерживать долголетнюю трудоспособность и качество труда, врачу-стоматологу необходимо экономить рабочие движения и строго следовать эргономическим положениям для сохранения оптимальной рабочей позы. Dr. Chasteen E.J. (1978) была предпринята попытка классифицировать движения врача и, в результате, он смог определить пять классов : 1-й класс — движения пальцев; 2-й класс — движения пальцев и кисти; 3-й класс — движения пальцев, кисти и предплечья; 4-й класс — движение всей руки от плеча; 5-й класс — движение всей руки от плеча и поворот тела. Основная идея данной классификации состоит в том, чтобы ограничить движения врача движениями 1 и 2 класса. Движения 4 и 5 класса не должны присутствовать при выполнении врачебных манипуляций. Они должны быть сведены к минимуму с помощью ассистента. George Nixon (1971) приведены некоторые параметры размещения инструментов, позволяющие производить рабочие движения сидящего врача и его помощника, сохраняя одновременно оптимальную рабочую позу (рис. 4).

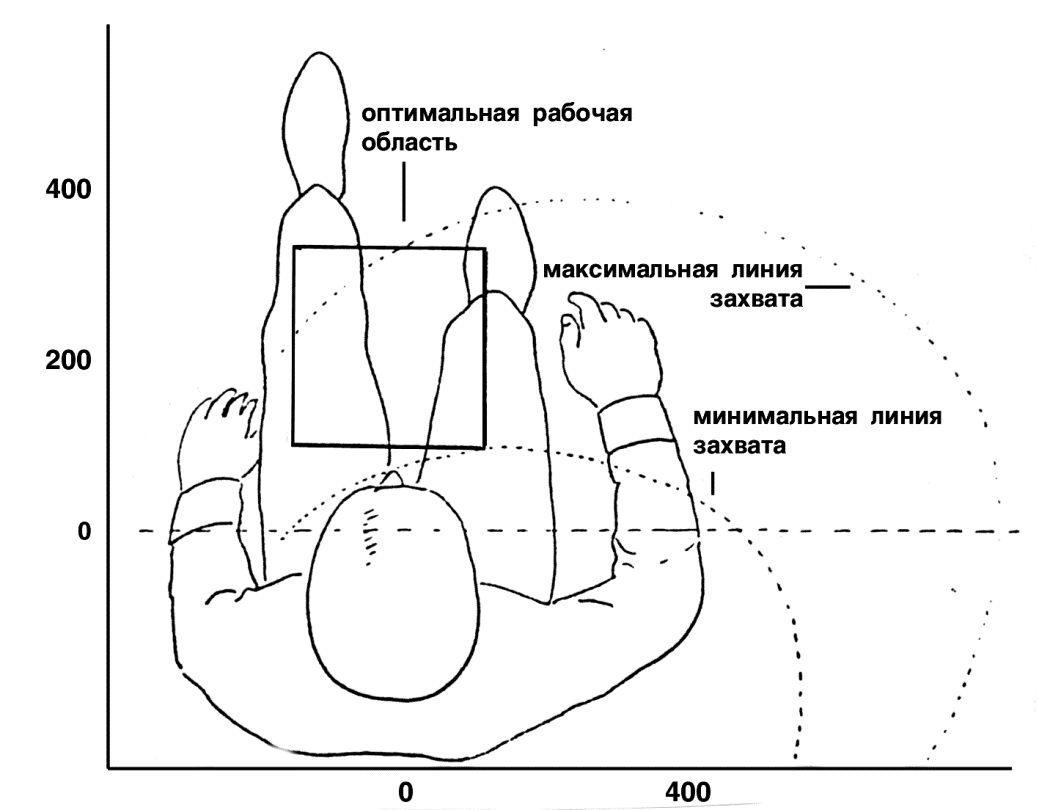

Рис. 4. Оптимальная рабочая зона врача-стоматолога (G.Nixon, 1971)

Существует максимальная линия захвата и минимальная линия захвата, которые простираются по кривой, слегка уходя позади врача. Зона между этими двумя линиями вполне подходит для размещения инструментов. Единичные движения руками могут производиться над пациентом, находящимся примерно в 400 мм перед врачом. В положении сидя оптимальная рабочая зона располагается примерно перед врачом и в этой зоне находится рот пациента. Движения рук в этой области не будут вызывать усталости. Для сидящего помощника типы движений и оптимальная рабочая зона сходны с врачом. Рабочая зона помощника и врача совпадают на участке прямо ниже подбородка пациента с левой стороны. Именно в этой зоне наиболее эффективна передача материала и инструментария. |

|