- •1. Особенности современного препарирования и восстановления кариозных полостей III-IV класса.

- •2. Кариес корня. Классификация, предрасполагающие факторы, особенности клинического течения. Классификация

- •Предраспологающие факторы

- •Особенности клинического течения

- •3. Кариес корня. Планирование лечения.

- •Планирование лечения

- •4. Лечение кариеса корня (особенности препарирования, выбор пломбировочных материалов, профилактика осложнений).

- •5. Ротовая жидкость. Методы исследования у пациентов с болезнями периодонта и слизистой оболочки ротовой полости.

- •Общая характеристика ротовой жидкости.

- •2.Вязкость слюны

- •5.Метод определения минерализующего потенциала слюны (п.А. Леус, 1977).(Микрокристаллизация)

- •6. Методика определения теста тягучести

- •7. Ферментные системы слюны (cм таблицу с хим составом)

- •8. Иммуноглобулины слюны

- •6. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острого апикального периодонтита. Классификация апикального периодонтита

- •Классификация и. Г. Лукомского (1936)

- •Международная классификация болезней периапикальных тканей

- •Клиника. Диагностика. Диф диагностика

- •Острые формы апикального периодонтита

- •7. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острого периапикального абсцесса.

- •8. Тактика врача-стоматолога при лечении острого апикального периодонтита и периапикального абсцесса.

- •Логико-дидактическая структура тактики врача-стоматолога при лечении оап и периапикального абсцесса, возникших вследствие осложненного кариеса.

- •I посещение

- •II посещение

- •II посещение

- •III посещение

- •III посещение

- •Цель временной обтурации

- •Показания к временной обтурации

- •Критерии эффективности лечения

- •10. Чувствительность дентина. Эпидемиология, этиология чувствительности дентина. Теории чувствительности дентина. Эпидемиология

- •Этиология

- •Теории чувствительности дентина

- •Классификация чувствительности дентина по воз (icd-da), 1994:

- •11. Диагностика чувствительности дентина: методы, интерпретация. Диагностика Методы обследования

- •Индекс распространённости чувствительности дентина (ирчд) по ю.А. Федорову, г.Б. Шториной (1988)

- •Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зуба (кидчз) по л.Н.Дедовой (2004)

- •12. Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зубов (л.Н. Дедова,

- •2004). Определение, интерпретация. Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зуба (кидчз) по л.Н.Дедовой (2004)

- •II этап лечения больных с чувствительностью дентина – закрепление (пролонгирование) полученного результата

- •14. Периодонт. Определение, анатомо-гистологическое строение, функции. Определение

- •Анатомо-гистологическое строение

- •Функции

- •15. Здоровая десна. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса.

- •16. Зубодесневое прикрепление. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса.

- •Десневая борозда. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса. Методы определения глубины десневой борозды, интерпретация.

- •Периодонтальная связка; альвеолярная кость; цемент корня зуба: анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса,

- •Динамика биологической системы периодонта. Характеристика окружения коронки и корня.

- •Диагностика состояния тканей периодонта у пациентов с патологией периодонта. Цель. Задачи, этапы, последовательность.

- •9.3.Уровень деструкции периодонтальной ткани, наличие периодонтальных карманов.

- •9.4. Наличие гноетечения из периодонтальных карманов.

- •9.5. Уровень деструкции альвеолярной кости.

- •9.6. Травма от окклюзии.

- •9.7. Состояние микроциркуляции периодонта.

- •10. Лабораторная диагностика.

- •Рентгенологическое исследование в периодонтологии: цель, методики. Рентгенологические признаки болезней периодонта.

- •Функциональные методы диагностики состояния тканей периодонта: показания к применению, интерпретация.

- •23. Определение статуса ротовой полости - интерпретация результатов при диагностике болезней периодонта.

- •1. Гигиена.

- •2 . Запах изо рта.

- •3. Слюна.

- •4. Губы.

- •5. Слизистая полости рта.

- •10. Исследование зубов.

- •24. Детальное исследование тканей периодонта: оценка уровня гигиены рта и уровень вовлечения десны в патологический процесс тканей периодонта.

- •9.2. Уровень вовлечения десны в патологический процесс.

- •25. Детальное исследование тканей периодонта: оценка уровня деструкции альвеолярной кости при воспалительном процессе болезней периодонта.

- •27. Вовлечение фуркации зуба, определение, классификация, методы диагностики.

- •28. Детальное исследование тканей периодонта: оценка микроциркуляции тканей периодонта (вакуумная проба на стойкость капилляров, индекс периферического кровообращения (ипк).

- •29. Дополнительные и лабораторные методы диагностики при болезнях периодонта. Показания, характеристика методов.

- •30. Классификации болезней периодонта. Принципы систематизации, сравнительная характеристика.

- •31. Хронический простой маргинальный гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •32. Хронический язвенный гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •33. Хронический гиперпластический гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •34. Хронический симптоматический гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •35. Периодонтит. Определение, этиология, патогенез. Факторы риска в развитии

- •36. Хронический простой периодонтит. Клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

- •37. Хронический сложный периодонтит. Клиника, диагностика, диффдиагностика,

- •38. Неблагоприятные факторы развития острого язвенного гингивита. Клиника и

- •39. Дифференциальная диагностика острого язвенного гингивита.

- •40. Тактика лечения острого язвенного гингивита. Оказание неотложной помощи,

- •41. Клиника и диагностика острого периодонтального абсцесса. Дифференциальная

- •42. Оказание неотложной помощи при остром периодонтальном абсцессе. Тактика

- •43. Рецессия десны: классификация, факторы, вызывающие рецессию десны, диагностика, планирование лечения.

- •44. Периодонтальная атрофия - клиника, диагностика, планирование лечения.

- •45. Быстропрогрессирующий локализованный периодонтит. Клиника, диагностика,

- •47. Предрасполагающие факторы в развитии быстропрогрессирующего периодонтита.

- •48. Динамика биологической системы периодонта, значение ее составляющих в развитии быстропрогрессирующего периодонтита.

- •49. Особенности диагностики болезней периодонта с быстропрогрессирующим течением. Микробиологическое исследование у больных

- •1. Быстропрогрессирующая потеря кости

- •2. Наследственность

- •3. Несоответствие между влиянием местных факторов и уровнем разрушения периодонтальной ткани

- •50. Симптоматический периодонтит при заболеваниях крови.

- •51. Симптоматический периодонтит у больных сахарным диабетом. Клиника, диагностика, тактика лечения.

- •52. Симптоматический периодонтит при генетических нарушениях. Клиника, диагностика, тактика лечения.

- •53. Симптоматический периодонтит у больных вич-инфекцией, частота встречаемости. Клиника, диагностика, тактика лечения.

- •54. Диагностика травматической окклюзии.

- •55. Прогноз болезней периодонта. Характеристика, факторы, влияющие на прогноз.

- •56. Планирование лечения болезней периодонта: цель, основные этапы.

- •57. Подготовительный этап лечения болезней периодонта: цель, основные мероприятия.

- •58. Повторная оценка состояния тканей периодонта: цель, методы диагностики, интерпретация.

- •59. Медикаментозная терапия болезней периодонта. Требования к выбору лек.Средств. Современные методы фармакотерапии при болезнях периодонта.

- •60. Планирование лечения болезней периодонта у взрослых с использованием ортодонтических мероприятий.

- •61. Особенности ортодонтического лечения у взрослых с патологией периодонта.

- •1.Продолжительная адаптация

- •2. Сроки ортодонтического лечения в сформированном прикусе длительные

- •3. Результаты менее устойчивы

- •4. Большая склонность к рецидивам.

- •62. Изменения в тканях периодонта и зубочелюстной системе при ортодонтическом лечении.

- •63. Основные направления ортодонтических мероприятий у больных с болезнями периодонта и зубочелюстными деформациями.

- •64. Особенности выбора ортодонтической техники при лечении болезней периодонта и зубочелюстных деформаций.

- •65. Гигиена ротовой полости у пациентов с болезнями периодонта в период ортодонтического лечения.

- •66. Этапы комплексного лечения пациентов с болезнями периодонта и зча.

- •67. Факторы,приводящие к деструкции тканей периодонта в период ортодонтического лечения и методы их устранения.

- •68. Определение, цель и задачи реконструктивных методов лечения болезней периодрнта.

- •69. Показания и противопоказания к реконструктивным методам лечения болезней периодонта.

- •70. Регенеративная терапия при деструктивных поражениях альвеолярной кости у пациентов с болезнями периодонта. Показания, методы регенеративной терапии.

- •1.Root Replika

- •2. Направленная тканевая регенерация

- •3. Операции с применением трансплантатов

- •71. Поддерживающая терапия болезней периодонта. Принципы поддерживающей терапии. Критерии эффективности.

- •72. Поддерживающая терапия болезней периодонта: принципы формирования групп наблюдения, объем диагностических и лечебных мероприятий.

- •73. Принципы современных физиотерапевтических методов лечения болезней периодонта.

- •74. Значение физиотерапевтических методов лечения в поддерживающей терапии болезней периодонта. Показания и противопоказания к их применению.

- •76. Особенности использования физ.Методов при воспалительных процессах в тканях периодонта.

- •77. Эпидемиология бп. Методы и средства профилактики бп.

- •Профилактика болезней периодонта: цели и задачи в свете Национальной программы профилактики среди населения рб.

- •Первичная, вторичная, третичная профилактики болезней периодонта: определение, цель, содержание.

- •81. Психологические аспекты и медицинские показания к восстановлению эстетики улыбки.

- •82. Комплексное лечение и восстановление в эстетической периодонтологии: современные терапевтические, ортодонтические, хирургические и ортопедические методы.

- •83. Деонтологические вопросы в эстетической периодонтологии.

- •84. Факторы риска, влияющие на изменение физиологического контура десны. Варианты комплексного лечения.

- •85. Факторы риска, влияющие на значительную визуализацию десны. Варианты комплексного лечения.

- •86. Факторы риска, влияющие на изменение соотношения ширины и длины коронок зубов. Варианты комплексного лечения.

- •87. Эндопериодонтальные поражения: механизм развития, предрасполагающие факторы, пути дренажа, особенности диагностики.

- •88. Влияние патологического состояния пульпы на периодонт: клиника, диагностика, лечение. Влияние патологических состояний пульпы на периодонт

- •Влияние эндодонтических поражений на периодонт

- •89. Влияние периодонтальной болезни на состояние пульпы зуба: механизм развития, принципы лечения.

- •Принципы лечения:

- •90. Тактика врача-стоматолога при эндопериодонтальных поражениях.

- •91. Окклюзионная травма: первичная, вторичная. Факторы, влияющие на резервные силы периодонта.

- •92. Окклюзионная травма: стадии. Типы окклюзионных сил.

- •93. Диагностика окклюзионной травмы.

- •94. Методы устранения окклюзионной травмы: окклюзионная коррекция и иммобилизация зубов при болезнях периодонта.

- •Временное или постоянное шинирование зубов

- •95. Методы и средства иммобилизации зубов при болезнях периодонта: шинирование

- •96. Профилактика осложнений при устранении окклюзионной травмы.

- •97. Основные принципы стоматологического лечения в четыре руки, краткая их

- •98. Оптимальная рабочая поза врача и его ассистента на стоматологическом приеме.

- •99. Положение пациента в стоматологическом кресле. Показания для расположения

- •100. Организация стоматологического кабинета с учетом требования эргономики.

- •101. Эндопериодонтит: определение, классификация (л.Н. Дедова, 2012 г.).

- •102. Неблагоприятные факторы, приводящие к эндопериодонтиту. Проводящие пути взаимосвязи пульпы с периодонтом.

- •104. Клинические и рентгенологические проявления первичных поражений эндодонта с вторичным вовлечением периодонта

- •105. Клинические и рентгенологические проявления первичных поражений периодонта с вторичным вовлечением эндодонта.

- •106. Клинические и рентгенологические проявления комбинированных эндопериодонтальных поражений.

- •107. Острый эндопериодонтит: клиника, диагностика

- •108. Симптоматический эндопериодонтит в результате вертикального перелома корня зуба (клиника, диагностика, принципы лечения)

- •109. Симптоматический периодонтит в результате перфорации или резорбции корня зуба (клиника, диагностика, принципы лечения)

- •110. Принципы лечения эндопериодонтальных поражений.

- •111. Окклюзионная травма. Ее значение в развитии болезней периодонта.

- •112. Первичная и вторичная окклюзионная травма. Факторы, влияющие на резервные силы периодонта.

- •113. Стадии развития окклюзионной травмы, клиника, диагностика.

- •114. Рентгенологические признаки окклюзионной травмы.

- •115. Клинические признаки парафункций, проявляющихся в ротовой полости.

- •116. Принципы устранения окклюзионной травмы у пациентов с болезнями периодонта.

- •117. Роль стоматолога в устранении стоматологических парафункций.

Индекс распространённости чувствительности дентина (ирчд) по ю.А. Федорову, г.Б. Шториной (1988)

Этот индекс определяют на основании жалоб и клинического обследования. С этой целью необходимо провести обследование пациента в стоматологическом кресле с использованием обычного набора стоматологических инструментов и оценить состояние всех зубов. Расчеты индекса проводят по следующей формуле:

ИРЧД = |

количество зубов с ЧД |

× 100 %. |

количество зубов у данного пациента |

При значении индекса 3,1–25 % распространённость ЧД считается локализованной, а при 26–100 % – генерализованной. Авторы установили, что генерализованная ЧД встречается в 65–68 % случаев, локализованная – в 32–35 % случаев [13].

Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зуба (кидчз) по л.Н.Дедовой (2004)

Современные методы чувствительности зуба не позволяют объективно и в кон-кретном количественном выражении оценить чувствительность зуба при болезнях периодонта, кариесе, при его осложнениях, а также при некариозных поражениях и других патологиях. В связи с этим предложен комплексный индекс дифференциро-ванной чувствительности зубов (КИДЧЗ), который даёт возможность объективно оп-ределить у каждого больного степень выраженности чувствительности зуба. Индекс рассчитывают по формуле:

КИДЧЗ = |

сумма значений индекса у каждого зуба |

количество исследованных зубов с чувствительностью |

КИДЧЗ выражают в баллах, которые оценивают на основании субъективных ощущений пациента в ответ на раздражитель с применением цифровой рейтинговой шкалы болевой чувствительности (NRS). Цифровые значения шкалы находятся в пре-делах от 0 до 10 баллов:

0 – отсутствие реакции на раздражитель;

от 1 до 9 – промежуточные значения;

10 – самая интенсивная боль, которая может быть у пациента.

Для определения КИДЧЗ у пациента ему предлагают с помощью маркированной линейки со шкалой (от 0 до 10) оценить в баллах свои ощущения. При этом оператор выбирает один раздражителей и применяет его в исследованиях. Обычно учитывают реакцию на температурные, химические, тактильные, электрические раздражители, на воздушную струю и др.

Интерпретация КИДЧЗ:

от 0 до 3,0 баллов – I степень чувствительности зуба;

более 3,0 до 6,0 баллов – II степень;

более 6,0 до 10,0 баллов – III степень.

Использование КИДЧЗ в клинической практике позволяет объективно опреде-лить интенсивность или распространённость чувствительности зуба при различных патологических процессах во рту, в том числе при болезни периодонта и вместе с тем, оценить эффективность соответствующих лечебных мероприятий в конкретном циф-ровом выражении.

Результаты клинического исследования позволяют более достоверно по сравнению с таковыми субъективных исследований провести диагностику ЧД. Так, в группе обследованных Z. Verzak et al. [72] распространённость ЧД, выявленная путём анкетного опроса, составила 32,5 %, а с помощью зондирования и воздушной струи – 52,5 %.

Наиболее частыми причинами болезненных ощущений при ЧД, по данным C.R. Irwin, P. McCuster [50], оказались холод (89,3 %), чистка зубов (38,6%), тепло (37,9 %), сладкое (25 %).

Ряд исследователей установили, что при диагностике ЧД наиболее эффективно использовать холодовые раздражители, а самыми распространёнными и сильными раздражителями являются холод и испарение. Также было обнаружено, что на высокую температуру проявляется менее выраженная реакция, поскольку горячие раздражители стимулируют сравнительно медленное движение жидкости в дентинных канальцах. При использовании в качестве тактильного раздражителя специального зонда, чувствительного к силе, с которой на него оказывают давление, и термического раздражителя (холодный воздух) выявлена корреляционная связь между результатами этих тестов. Так, из 212 зубов с ЧД 94,8 % оказались чувствительными к зондированию со средним порогом в 22,79 г, 89,6 % – к холодному воздуху.

Установлено, что к зондированию и испарительному тесту окклюзионные поверхности зубов с обнаженным дентином менее чувствительны, чем вестибулярные. Воспаление в пульпе может значительно изменить ЧД. В острых экспериментах на зубах кошки и собаки с обнажённым дентином некоторые медиаторы воспаления повышают чувствительность афферентных нервных волокон. А в другом эксперименте на зубах собаки с хронически обнажённым дентином чувствительность нервов к гидродинамическим раздражителям снижалась, хотя остальные функциональные изменения свидетельствовали о её повышении. Авторы предположили, что это связано со спонтанным изменением в обнаженном дентине, приводящим к блокированию дентинных канальцев.

Другие авторы предложили исследовать чувствительные вестибулярные поверхности резцов, клыков и премоляров с использованием тактильных и термических раздражителей. Считается, что такое исследование должно проводиться более восьми недель.

Экспериментально продемонстрировано, что свежеобнажённая поверхность дентина с открытыми дентинными канальцами более чувствительна, чем поверхность, имеющая смазанный слой. При этом электроодонтометрией выявлено снижение порога чувствительности дентина при действии электрического раздражителя.

|

Дифференциальная диагностика

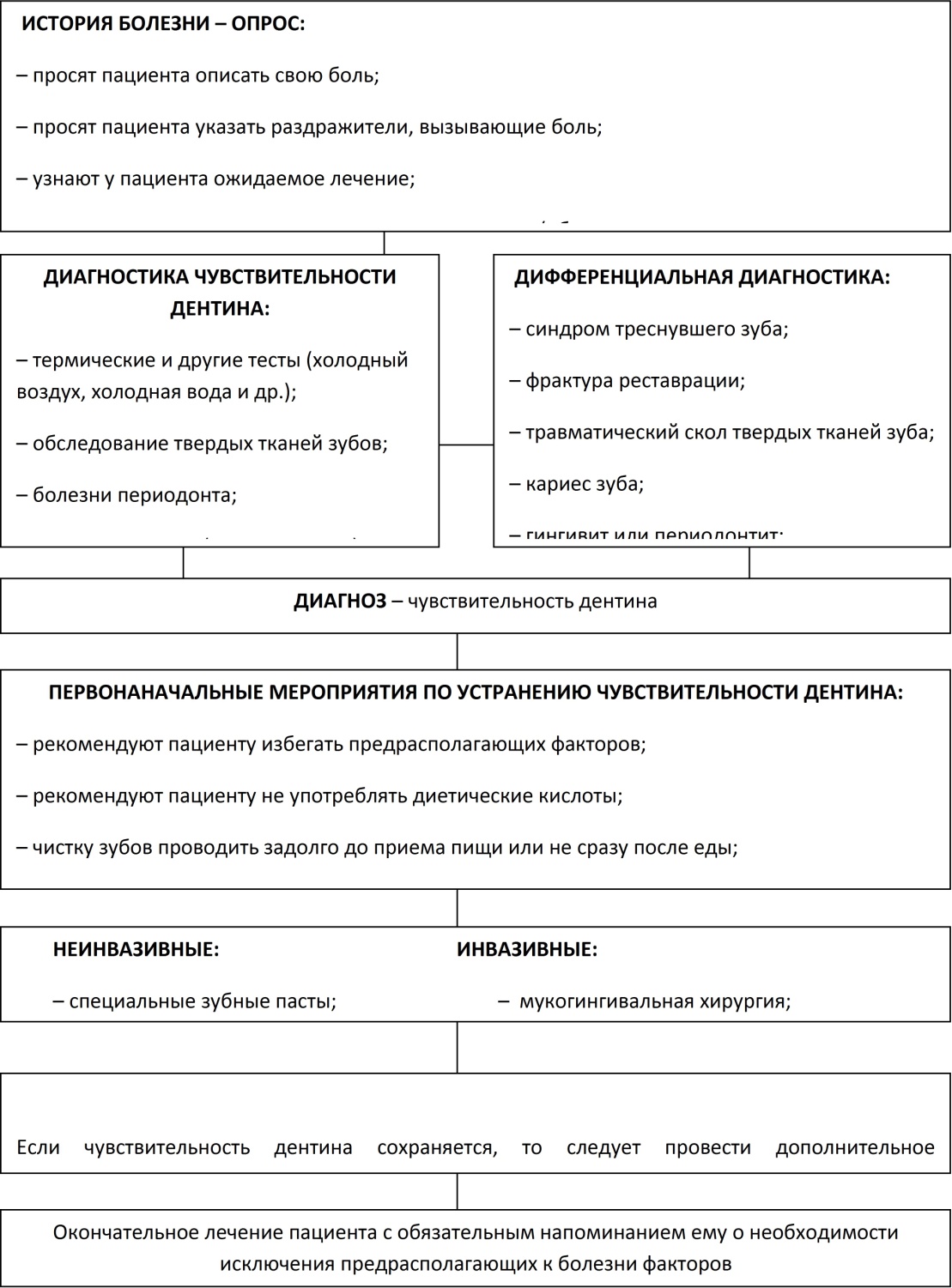

При дифференциальной диагностике чувствительности дентина следует учитывать, что она часто является симптомом какого-либо заболевания (схема 1). Э.М. Кузьмина [10] рекомендует при опросе пациентов получить ответы на следующие вопросы: 1) длительность и характер болевых ощущений (кратковременные, длительные, приступообразные и т.д.); 2) количество зубов с чувствительностью дентина; 3) локализация чувствительных участков дентина; 4) интенсивность болевых ощущений; 5) характеристика раздражителей, вызывающих болевые ощущения. При осмотре пациентов обязательно проводят зондирование чувствительных участков и другие диагностические тесты (термические, электрический, осмотический, испарительный), а также перкуссию. При этом выясняют, чувствителен ли зуб при накусывании, выявляют трещины на поверхностях зубов, повреждения внутри и вокруг пломбы, нарушения прикуса, явления бруксизма. Кроме того, проводят рентгенологическое исследование и выявляют «скрытый» кариес и периапикальные изменения в случае их наличия. Схема 1 ЛДС «Диагностика и планирование лечения чувствительности дентина»

|

|