- •1.2 Свойства буровых растворов

- •1.4 Тиксотропия

- •2 Гидростатика в бурении

- •2.1 Гидростатика ньютоновской жидкости

- •2.1.2 Относительное пластовое давление

- •2.1.3 Приведенное пластовое давление

- •2.1.4 Выбор плотности промывочной жидкости

- •2.2 Гидростатика вязкопластичных жидкостей (впж)

- •2.2.1 Гидростатическое давление тиксотропной суспензии

- •3.1.3 Выбор оптимального расхода

- •3.2.1 Транспортирование частиц шлама по стволу вертикальных и наклонных скважин

- •4.1.2 Расчет потерь давлений при турбулентном течении жидкостей в трубах и кольцевом пространстве

- •4.2 Потери давления в местных сопротивлениях

- •4.2.1 Потери в замковых соединениях

- •4.2.2 Потери в насадках долота

- •4.3 Расчет потерь давления при течении бурового раствора в трубах и кольцевом пространстве в ламинарном режиме

- •4.4 Решения на основе дифференциального уравнения установившегося течения вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрическом трубопроводе

- •4.4.1 Вывод дифференциального уравнения

- •4.5 Течение жидкости в трубе радиуса r

- •4.6 Течение жидкости в концентричном кольцевом пространстве как в плоской щели

- •4.7 Решение на основе раздельного учета сил вязкости и сил пластичности

- •5.2.1 Показатели аэрированной жидкости

- •5.2.2 Структуры газожидкостных потоков

- •5.2.3 Расчет расходов жидкой и газообразных фаз

- •5.3.1 Выбор расхода

- •5.3.2 Расчет давлений

- •6 Гидродинамические давления при бурении скважин

- •6.1 Виды гидравлических ударов в скважине

- •6.2 Расчет изменения давления в скважине при спо

- •6.2.2 Расчет изменения давления при движении труб с ускорением

- •6.2.3Определение предельно допустимых скоростей спо

- •7 Кольматация

- •7.1 Необходимые условия кольматации

- •7.2 Механизмы кольматации

- •7.3 Влияние кольматации

- •7.4 Естественная кольматация

- •7.5 Искусственная кольматация

- •7.6 Декольматация

- •8 Закономерности смешения и вытеснения жидкостей при их последовательном движении

- •8.1 Показатели и критерии процессов смешения жидкостей при их последовательном движении

- •9 Особенности транспорта шлама по горизонтальному стволу скважины

- •10.1 Причины гнвп

- •10.2 Методы обнаружения проявлений (признаки начала проявлении)

- •10.3 Определение вида пластового флюида и величины пластового давления при проявлении

- •10.4 Изменение давления в скважине при гравитационном всплытии порции газа

- •10.5 Регулирование давления в скважине при вытеснении газа промывкой

- •10.6 Газовый выброс

2.2 Гидростатика вязкопластичных жидкостей (впж)

В отличие от ньютоновских ВПЖ обладают статическим напряжением сдвига (СНС), обусловленным образованием связей между частицами твёрдой или полимерной фаз. При оставлении жидкости в покое СНС, как правило, во времени растет, что является одним из проявлений тиксотропии.

2.2.1 Гидростатическое давление тиксотропной суспензии

Суспензия считается тиксотропной, если при оставлении её в покое в ней наблюдается рост СНС, приводящий к замедлению, а затем и к прекращеню оседания твёрдой фазы. Плотность супсензии зависит от объёмного содержания твёрдой фазы и плотностей твёрдой т и жидкой ж фаз

![]() (2.16)

(2.16)

Если сразу после оставления жидкости в покое СНС ещё достаточно мало, и все частицы твёрдой фазы оседают, гидростатическое давление будет определяться плотностью суспензии

![]() (2.17)

(2.17)

Если с ростом СНС часть часичек твёрдой фазы перестанет оседать, они уже не будут участвовать в создании давления. Естественно, что при этом гидростатическое давление в супсензии станет меньше.

Когда, вследствие дальнейшего роста СНС, вся твёрдая фаза перестанет оседать, давление будет создаваться лишь жидкой фазой

![]() (2.18)

(2.18)

График изменения гидростатического давления тиксотропной супсензии показан на рисунке 2.1.

Рисунок

2.1 - Изменение гидростатического давления

покоящейся тиксотропной супсензии во

времени

![]() ;

;

![]()

Темп падения давления зависит от темпа роста СНС и фракционного состава твёрдой фазы.

Очевидно, что такое изменение гидростатического давления тиксотропных жидкостей, а к ним относятся большая часть буровых растворов, должно учитываться при строительстве скважин.

Если давление столба жидкой фазы бурового раствора меньше пластового, то при оставлении раствора в покое падение гидростатического давления из-за тиксотропного упрочнения структуры раствора может привести к поступлению в ствол скважины пластовых флюидов (проявлению). Для предотвращения этого необходимо время от времени прерывать процесс тиксотропного упрочнения структуры, каким-либо механическим воздействием, путём, например, вращения колонны труб. Можно компенсировать падение гидростатического давления созданием на устье скважины избыточного давления.

2.2.2 Гидростатическое давление гомогенной вязкопластичной жидкости.

В бурении зачастую используют буровые растворы, обладающие вязкопластичными свойствами, но в которых дисперсная фаза настолько измельчена или вообще отсутствует, что их можно отнести к гомогенным жидкостям.

Для определения гидростатического давления таких жидкостей рассмотрим условия равновесия столба гомогенной ВПЖ высотой H и длиной L в цилиндрическом сосуде диаметром Dс (Рисунок 2.2).

На выделенной объём жидкости действует сила тяжести

![]()

и силы давления атмосферного

![]()

и гидрастатическое на глубине H

![]()

Движению данного объёма жидкости препятствует сила, обусловленная статическим напряжением сдвига

![]()

Выделенный объём жидкости будет неподвижным (находится в равновесии) при

![]() (2.19)

(2.19)

после подстановки и упрощений получим выражение для определения гидростатического давления гомогенной ВПЖ

![]() (2.20)

(2.20)

Из

данного выражения следует, что

гидростатическое давление гомогенной

ВПЖ может быть как больше, так и меньше

gH,

на величину до

![]() .

.

Пока давление находится в указанных пределах, жидкость неподвижна. ВПЖ начнёт двигаться, если давление выйдет за эти пределы.

При

![]() жидкость начинает двигаться вверх, при

жидкость начинает двигаться вверх, при

![]() жидкость начинает двигаться вниз.

жидкость начинает двигаться вниз.

Если в скважине есть трубы, то в зависимость (2.20) вместо Dс следует подставить гидравлический диаметр Dг = Dc - Dт. Если скважина и колонна труб на разных глубинах имеют различные диаметры, то зависимость (2.20) примет вид

![]() (2.21)

(2.21)

где k – количество участков ствола скважины с разными гидравлическими диаметрами.

При спуске насоса, когда жидкость в кольцевом пространстве побуждается двигаться вверх, давление в скважине будет определяться правой частью неравенств (2.20, 2.21). Если в стволе скважины есть проницаемые участки, в которых происходит фильтрация бурового раствора в пласт, объём бурового раствора при отсутствии циркуляции будет, пусть незначительно, но уменьшаться. Столб раствора будет стремиться опуститься вниз, и давление в скважине будет определяться левой частью неравенств (2.20, 2.21).

Поскольку

в скважине почти всегда есть проницаемые

участки, при оставлении бурового

раствора, являющегося ВПЖ, в покое,

гидростатическое давление в нём будет

уменьшаться. Противостоять этому можно,

периодически разрушая структуру

раствора, или применяя расширяющиеся

жидкости. Если на забой скважины закачать

порцию раствора, который после прекращения

циркуляции начнёт расширяться, он будет

приподнимать выше расположенные порции

раствора. И в зоне действия этого

расширения слагаемое

![]() будет иметь знак «+». В более

высокорасположенных порциях раствора,

где действие расширения объёма забойной

порции не будет сказываться, слагаемое

будет

иметь знак «-». В целом гидростатическое

давление ВПЖ в скважине может оставаться

более или менее постоянным.

будет иметь знак «+». В более

высокорасположенных порциях раствора,

где действие расширения объёма забойной

порции не будет сказываться, слагаемое

будет

иметь знак «-». В целом гидростатическое

давление ВПЖ в скважине может оставаться

более или менее постоянным.

2.2.3 Равновесие твёрдых тел и пузырьков газа в ВПЖ

Известно, что в жидкостях, обладающих СНС, тела будут неподвижны, если касательные напряжения на их поверхности меньше величины СНС < .

На тело, погружённое в жидкость, действует сила тяжести

![]()

и сила Архимеда

![]()

где V – объём тела;

ρт, ρж – соответственно плотность тела и жидкости.

Оно будет находиться в равновесии, если

![]() (2.22)

(2.22)

где S – поверхность тела.

Если

тело имеет шарообразную форму и

![]() ,

,

![]() ,

то из (2.22) получим размер твёрдой частицы,

которая не тонет в ВПЖ

,

то из (2.22) получим размер твёрдой частицы,

которая не тонет в ВПЖ

![]() (2.23)

(2.23)

и размер пузырька газа, не всплывающего в ВНЖ

![]() (2.24)

(2.24)

коэффициент k учитывает то обстоятельство, что направление векторов не на всей поверхности совпадает с направлением векторов G и Fарх. Для округлой формы частиц подставляемый в формулу (2.23) размер есть эквивалентный диаметр частицы и k ≈ 0,6.

![]()

Для

частиц, имеющих пластинчатую форму,

k=1, но в этом случае

![]() есть толщина пластинки.

есть толщина пластинки.

Способность ВПЖ удерживать во взвешенном состоянии твёрдую фазу имеет крайне важное значение для бурения. Если бы буровые растворы не обладали СНС, то при оставлении их в покое вся твёрдая фаза достаточно быстро осела бы на дно емкости или на забой скважины, создавая тем самым условия для прихвата. Мы не смогли бы готовить растворы плотностью более плотности жидкой фазы.

С другой стороны СНС затрудняет отчистку промывочной жидкости от выбуренной породы или попавших в неё пузырьков газа. Для обеспечения процесса очистки промывочной жидкости от выбуренной породы и пузырьков газа необходимо или уменьшать СНС раствора или пропускать раствор через центробежные аппараты (гидроциклоны, центрифуги), в которых создаётся центробежное ускорение больше ускорения земного тяготения.

Ускорение дегазации промывочной жидкости можно достичь, использованием вакуумных дегазаторов. За счёт вакуума происходит расширение пузырьков газа, что ускоряет их всплытие.

3 Выбор расхода промывочной жидкости (ПЖ)

Величина необходимого расхода ПЖ определяется её основными функциями. - Это очистка забоя от частиц разрушаемой породы (шлама), транспорт частиц шлама на дневную поверхность, подвод энергии к гидравлическим забойным двигателям.

На величину расхода ПЖ естественно накладываютя определенные ограничения. При слишком высоком расходе может происходить размыв стенок скважины, а высокое давление в скважине при этом вызывать поглощение. В ряде случаев необходимо обеспечить заданный режим течения жидкости в кольцевом пространстве. Например, при проходе многолетнемерзлых пород (ММП) минимальное растепление их (минимальная теплоотдача) обеспечивается при ламинарном течении ПЖ в кольцевом пространстве. В то же время наилучший транспорт шлама в эксцентричном кольцевом пространстве (КП) достигается при турбулентном режиме.

При слишком малом расходе ПЖ увеличивается содержание шлама в потоке жидкости в кольцевом пространстве, что может приводить к образованию сальников на бурильных трубах, тем самым, способствуя прихватам инструмента и повышению потерь давления при течении жидкости в КП.

3.1 Выбор расхода промывочной жидкости, необходимого для очистки забоя

Для успешного бурения желательно, чтобы частицы, отделяемые зубьями долота от массива породы (шлам), своевременно удалялись с забоя, не подвергаясь дальнейшему измельчению.

Процесс промывки забоя можно условно разделить на два этапа:

1) удаление обломов породы с поверхности забоя;

2) вынос частиц шлама из зоны действия зубьев долота в наддолотное

пространство.

3.1.1 Силы, действующие на частицу шлама на забое

На частицу породы, отделенную трещиной от массива, действуют различные силы: одни стремятся удержать частицу на забое, а другие – удалить ее. К первым относятся: давление столба жидкости в скважине (Рс) и вес частицы (G ); ко второй группе можно отнести: - давление жидкости в трещине (Ртр), а также усилия, создаваемые растекающейся по забою веерной струей жидкости:

- сила бокового давления (Fб), если частица выступает над поверхностью забоя, которая при турбулентном течении описывается уравнением

Fб = 0,5ρUв²S1 (3.1)

где Uв – скорость веерной струи;

S1 – площадь проекции частицы на плоскость, перпендикулярную вектору скорости.

Подъемную силу (Fп), вызванную разностью скоростей жидкости над и под частицей, определяемую по формуле Жуковского

Fп = 0,5ρUв²S2 (3.2)

где S2- площадь проекции частицы на плоскость, перпендикулярную оси скважины;

Силу вязкого трения, стремящуюся увлечь частицу по направлению потока

Fτ = τ∙S2 (3.3)

где τ- касательные напряжения, создаваемые потоком жидкости на поверхности забоя.

Разность давления жидкости над частицей (давление в скважине Рс) и под частицей (давление в трещине Ртр) называется угнетающим давлением (Ругн)

Ругн = Рс - Ртр (3.4)

оно и обуславливает силу (Fугн), удерживающую частицу на забое

Fугн = Ругн∙S2 (3.5)

Fб

Fτ

Рисунок 3.1 - Схема сил, действующих на частицу породы на забое

Поскольку Рс = ρgН + ∆Ркп, где ∆Ркп – потери давления в кольцевом пространстве скважины, а давление в трещине может меняться от нуля, когда трещина не успела заполниться жидкостью, до величины, близкой Рс, порядок величины прижимающей силы

Fугн =Ругн∙S2 ~ (0÷10)7∙10-4 = 0÷103 Н

Порядок сил, обусловленных веерной струей ПЖ

Fб ≈ Fп ~ 103∙103∙10-4 ~102 Н

Сила вязкого трения Fτ, согласно исследованиям, составляет не более 6% общего баланса сил.

Вес частицы имеет величину порядка G = Vρпg ~ 10-6∙103∙10 = 10-2 Н

Из приведенных данных следует, что отрыв частицы от забоя определяется соотношением сил Fугн, Fпод и Fτ.

Величина угнетающего давления зависит от того, заполнена трещина жидкостью или нет.

Время образования самой трещины определяется выражением

tтр ≈ lтр/0,4Uзв (3.7)

где lтр - длина трещины;

Uзв - скорость звука в породе.

При lтр ~ 10-2м, Uзв~103м\с имеем tтр ~ 10-5с. Время заполнения трещины жидкостью tз значительно больше. Качественный график изменения давления жидкости в трещине после ее образования показан на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Изменение давления в трещине во времени

Пока трещина не заполнилась жидкостью t < t3 , Ртр ~ 0, Ругн = Рс, частица породы прижата к забою. Эвакуация частицы возможна лишь после заполнения трещины жидкостью при t > t3,когда угнетающее давление существенно снизится.

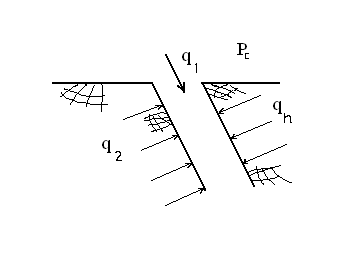

Трещина может заполняться промывочной жидкостью (или ее фильтратом), поступающей через устье трещины – поток q1 и пластовым флюидом , поступающим из окрестностей трещины - поток q2 (рисунок 3.3).

2

Pпл

Рисунок 3.3 - Схема заполнения трещины жидкостью

Если разбуриваемые породы не или мало проницаемы, то q1 > q2.При промывке чистой водой, не содержащей твердой фазы (φтф = 0), движение поступающей в трещину жидкости будет подчиняться уравнению Бусси неска

(3.8)

(3.8)

где lж - глубина проникновения жидкости в трещину;

hтр – раскрытие трещины;

μ – вязкость жидкости.

Рисунок

3.4 - Схема заполнения трещины при промывке

чистой водой

Рисунок

3.4 - Схема заполнения трещины при промывке

чистой водой

Но Uж = dlж/dt (3.9)

Подставляя (3.9) в (3.8) и интегрируя, получим время заполнения

(3.10)

(3.10)

При μ = 10-3 Па∙с, Рс = 107 Па, hтр = 10-4 м, lтр = 5∙10-3 м имеем t з≈ 10-2 с. Это время на 1-2 порядка меньше времени оборота долота (≈ 0,1с при турбинном и электробурении). Задолго до того, когда зуб долота вновь попадет в ту же точку забоя, трещина будет заполнена жидкостью, давление в трещине будет приближаться к давлению в скважине Ртр→Рс, угнетающее давление будет около нуля, частица породы будет удалена и не подвергнется повторному дроблению.

Если промывка осуществляется раствором ,содержащим твердую фазу, последняя образует над устьем трещины фильтрационную корку, затрудняющую поступление жидкости (фильтрата раствора) в трещину из скважины (рисунок 3.5).

lж

Рисунок 3.5 - Схема заполнения трещины потоком q1 при промывке раствором, содержащим твердую фазу

Время заполнения трещины в данном случае потоком q1 найдем из следующих соображений. Фильтрация жидкости через фильтрационную корку подчиняются закону Дарси

![]() (3.11)

(3.11)

где kфк – har - собственно проницаемость и толщина фильтрационной корки;

μф – вязкозть фильтрата промывочной жидкости.

Но hфк = lж·φ / (1-m),

где φ – объемное сожержание твердой фазы в промывочной жидкости;

m – пористость фильтрационной корки.

dlт

= w·dt =

![]() (3.12)

(3.12)

проинтегрировав, получаем

(3.13)

(3.13)

где μ - вязкость фильтрата промывочной жидкости;

φ - объемное содержание твердой фазы в ПЖ;

m и кф – соответственно, пористость и проницаемость фильтрационной корки.

При бурении с промывкой раствором с низким показателем фильтрации проницаемость корки порядка 10-4 ÷ 10-5 мкм2.При φ ~ 0,1;

μф =10-3 Па∙с; l = 5∙10-3 м, Рс = 107 Па, m = 0,5 получаем tз1= 2,5 ÷ 25 с, что больше времени одного оборота долота даже при роторном бурении.

При бурении в водоносных хорошо проницаемых пластах (кпл ~1мкм2)

tз2 ~ 10-3 с. В мало проницаемых пластах (кпл < 10-2 мкм2), насыщенных высоковязкой нефтью (μпл ~ 10-1 Па∙с) tз2 ≥ 1 с.

Поскольку оба потока q1 и q2 действуют одновременно, время заполнения трещины

(3.14)

(3.14)

Расчеты показывают, что при бурении с промывкой чистой водой время заполнения трещин много меньше времени оборота долота . Трещина задолго до этого заполняется жидкостью, давление в трещине сравнивается с давлением в скважине, угнетающее давление близко к нулю. При бурении с промывкой глинистым или полимерным раствором в водо-газонасыщенных хорошо проницаемых пластах трещины достаточно быстро заполняются пластовым флюидом. Давление в трещине приближается к пластовому, а угнетающее давление - к дифференциальному Ругн → (Рс - Рпл)

При бурении с промывкой раствором с низким показателем фильтрации в не или мало проницаемых пластах, насыщенных высоковязкой нефтью, время заполнения трещины больше времени одного оборота долота. К моменту повторного попадания зуба долота в ту же точку забоя трещина не успевает заполниться жидкостью, Ртр ≈ 0, угнетающее давление Ру ≈ Рс, отколотая частица породы не эвакуирована и подвергается дополнительному измельчению.

3.1.2 Факторы, определяющие очистку забоя

Рассмотрение сил, действующих на частицу породы на забое, позволяют определить факторы, влияющие на очистку забоя.

Плотность промывочной жидкости. Чем она больше, тем больше давление в скважине и, соответственно, угнетающее давление, тем хуже очистка забоя.

Вязкость промывочной жидкости. Чем она выше, тем медленнее заполняются трещины, созданные зубьями долот, тем хуже, при прочих равных условиях, очистка застоя.

Содержание твердой фазы в промывочной жидкости. Чем оно выше, тем больше толщина фильтрационной корки над устьем трещины, тем медленнее заполняются трещины, тем хуже очистка забоя.

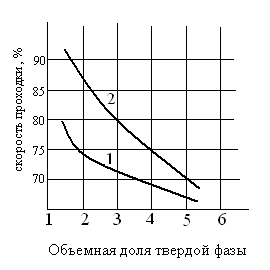

На показатели бурения в наибольшей степени влияют коллоидные частицы (рис 6). Вследствие этого зачастую вводятся ограничения на содержание коллоидных частиц в твердой фазе промывочных жидкостей.

, %

1 - диспергированная система;

2 - недиспергированная система.

Рисунок 3.6 - Влияние содержания твердой фазы и ее дисперсности на скорость прохода

Скорость истечения жидкости из гидромониторных насадок долота

Чем выше эта скорость, тем больше скорость веерной струи, тем больше подъемная сила бокового давления струи. Это способствует более эффективной очистке забоя.

Необходимая скорость истечения зависит от твердости пород

В англоязычной литературе рекомендуется для реализации гидромониторного эффекта иметь перепад давления не менее 8-10 МПа (скорость истечения 110-130 м/с). Естественно, такая рекомендация справедлива лишь для роторного бурения.

Более обоснованные, на наш взгляд рекомендации с учетом твердости пород дает ВНИИКР нефть (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Требуемый перепад давления в насадках долота (МПа) для

реализации гидромониторного эффекта

Диаметр долота, мм |

Твердость пород по штампу, МПа |

|||||

50-100 |

110-250 |

260-500 |

510-1000 |

1010-2000 |

2000 |

|

161 |

0,9-1,4 |

1,4-2,0 |

1,7-3,7 |

2,3-5,8 |

4,6-10,0 |

5,8-14,4 |

190 |

1,0-1,5 |

1,5-2,4 |

1,8-4,1 |

2,5-6,3 |

5,1-12,0 |

6,3-15,8 |

214-269 |

1,1-1,7 |

1,7-2,7 |

2,1-4,6 |

2,9-7,1 |

5,7-13,6 |

7,1-17,9 |

295 |

1,2-2,0 |

2,0-3,2 |

2,5-5,4 |

3,5-8,5 |

6,8-16,0 |

8,5-21,0 |

320 |

1,5-2,2 |

2,2-3,5 |

2,7-5,8 |

3,6-9,1 |

7,3-17,3 |

9,0-22,7 |

395 |

1,5-2,3 |

2,3-3,6 |

2,8-6,0 |

3,8-9,4 |

7,5-18,0 |

9,4-23,5 |

Примечания: Первая цифра – требуемый перепад для полной очисти забоя от разрушенной породы, вторая – требуемый перепад для удаления предразрушенной породы. При использовании ГЗД перепад давления в долоте принимается не более 6 МПа.