- •Традиционные праздники народов россии на рубеже столетий: введение в дискуссию, л. А. Тульцева

- •"День середины лета": традиция в жизни и жизнь в традиции северных хантов, о. И. Уляшев

- •Аграрные праздники весенне-летнего цикла в современной культуре и общественно-политической жизни бесермян, е. В. Попова

- •Календарная обрядность мордвы как фактор укрепления этнической идентичности, г. А. Корнишина

- •Якутский национальный праздник ысыах в ситуации перехода: исторический миф, этнокультурный образ и современный праздничный нарратив, е. Н. Романова, в. Б. Игнатьева

- •Праздник семык в культуре современных марийцев, т. Л. Молотова

- •Усть-цилемская горка: от обряда к республиканскому празднику, т. И. Дронова

- •Храм, образ и праздник Св. Параскевы пятницы у современных удорских коми, в. В. Власова, в. Э. Шарапов

- •Русский праздник и демография в XX - начале XXI в., л. А. Тульцева

- •История и память в эпоху господства идентичностей (беседа с действительным членом Французской Академии историком Пьером Нора), е. И. Филиппова

- •Репродуктивный успех и экономический статус у датога - полуоседлых скотоводов северной танзании, м. Л. Бутовская

- •Серебро и золото в женских ювелирных украшениях на кавказе во второй половине XX в.: проблема социокультурного замещения, з. У. Махмудова

- •Рыба в структуре питания коми (зырян), т. А. Чудова

- •О новых подходах к интерпретации списка "северных народов" в "гетике" иордана, и. В. Зиньковская

- •Амударьинская организационная комиссия 1875 - 1876 гг. (к истории каракалпаков во второй половине XIX в.), т. А. Жданко

- •Собрание н. Н. Мишутушкина и а. Пилиоко в этнографическом кабинете-музее института этнологии и антропологии ран, к. П. Калиновская, х. М. Турьинская

- •Рец. На: а. А. Зубов. Становление и первоначальное расселение рода Homo, н. И. Халдеева

- •Рец. На: о. А. Сморжевская, р. В. Шиженский. Современное язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки, в. А. Шнирельман

- •Рец. На: о. О. Звиденная, н. И. Новикова. Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 года), а. Н. Ямсков

- •Рец. На: Язык цыганский весь в загадках: Народные афоризмы русских цыган из архива и. М. Андрониковой, н. Г. Деметер

- •Рец. На: Российское зарубежье во Франции. 1919 - 2000. Биографический словарь в трех томах, и. Л. Бабич

- •Рец. На: а. Б. Островский. Ритуальная скульптура народов Амура и Сахалина. Путеводная нить чисел, л. И. Миссонова

- •Людмила васильевна хомич (09.07.1921 - 23.02.2011), о. Б. Степанова

- •Игорь семенович кон (21.05.1928 - 27.04.2011), н. Л. Пушкарева

Серебро и золото в женских ювелирных украшениях на кавказе во второй половине XX в.: проблема социокультурного замещения, з. У. Махмудова

Ключевые слова: материальная культура Кавказа в XX веке, женские украшения, одежда, традиции, региональная мода, "бохча", хонча".

В статье речь идет о становлении и существовании основных тенденций (и даже своеобразной "региональной моды"), связанных с бытованием женских ювелирных украшений (кольца и серьги) на Кавказе в советское время. Отмечается, что традиция носить золотые украшения с драгоценными камнями (которые сегодня являются неотъемлемой частью образа кавказской женщины), сложилась только в 60-70-е годы XX в., и это было частью процесса вытеснения традиционного костюма и связанных с ним национальных форм украшений. Рассматривается переход от серебра к золоту, произошедший в эти годы, его причины, специфика, а также связь с особенностями традиционного мировоззрения в условиях так называемого советского образа жизни.

В СССР, в силу особенностей его формирования и становления как многонационального и при этом унитарного государства, протекали уникальные по содержанию и интенсивности процессы, обусловившие особые пути развития материальной культуры, в частности такого ее элемента, как костюм (Заседателева, Махмудова 2010).

Когда говорят о "традиционном костюме" применительно к Кавказу, обычно имеют в виду - одежду, обувь, головные уборы, украшения, бытовавшие в регионе в XIX и начале XX в. В прошлом столетии произошли революционные изменения в бытовой культуре Кавказа и замена многих ее составляющих на новые, которые можно условно обозначить как общесоветские. Итак, что представляет собой костюм народов Кавказа XX в.? Вероятно, можно говорить о том, что в советское время на Кавказе сформировались комплексы одежды, вобравшие в себя традиционные элементы, их рудименты и новые детали, связанные со становлением так называемого "советского образа жизни". Способы адаптации, особенности прочтения этих новых (или заимствованных) форм и создание на их основе своеобразной "региональной моды" до сих пор еще не стали предметом фундаментальных этнографических исследований. В этой статье затрагивается сюжет, явно не получивший достаточного освещения в отечественном кавказоведении - становление и существование моды на женские ювелирные украшения (кольца и серьги) на Кавказе в советское время. Еще в 1970-е годы С. А. Токарев отмечал, что "вопрос о т.н. моде как социальном явлении, об оценке ее социальной и бытовой роли в прошлом и настоящем - особая и очень важная тема, к сожалению, почти не затронутая до сих пор в этнографической литературе" (Токарев 1970: 11).

Изначальным импульсом для постановки вопросов о характере "региональной моды" в области женских украшений на Кавказе послужили некоторые авторские полевые материалы (наблюдения и беседы с теми представительницами прекрасной половины человечества, которые принадлежат к кавказской культуре), а также далеко не полное освещение этой проблематики в отечественной литературе.

Зоя Увайсовна Махмудова - кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: zoyamakhmudova@yandex.ru

стр. 100

В работах этнографов-кавказоведов, посвященных различным аспектам материальной культуры народов Кавказа в XX в., разделы об украшениях нередко попросту отсутствуют. А если они и есть, то сведения об украшениях сообщаются в довольно краткой форме. Обычно авторы ограничиваются указанием на то, что со второй половины XX в. (1960-1970-е годы) происходит замена старых форм колец фабричными ювелирными изделиями: серебряными и золотыми кольцами (с камнями и без них) более облегченной конструкции (Булатова и др. 2001: 118).

Вероятно, потеря интереса этнографами к тому, каким образом развивалась материальная культура народов Кавказа в 1970-1980-е годы, связана с распространенным среди них представлением о том, что в условиях господства промышленного способа производства ее традиционная этническая специфика нивелируется. Соответственно, костюм, в рамках такого подхода, утрачивает свою роль важнейшего источника этнографической информации. Так, С. А. Токарев писал: "...одежда постепенно перестает выполнять свою социально-разделительную функцию. Все труднее становится определить на глаз, по костюму, принадлежность человека к определенному классу, профессии, вероисповеданию, национальности. И это есть не что иное, как внешнее проявление общего процесса роста социальной мобильности, характерного для современного общества" (Токарев 1970: 11). В этом же контексте стоит вспомнить известный тезис отечественных этносоциологов о том, что культурное развитие и сближение наций СССР детерминировано общими социальными факторами, а национальные особенности постепенно перемещаются из материальной сферы в духовную, социально-психологическую, связанную с национальным самосознанием. (Русские 1992: 7)

Применительно к Кавказу это положение отчасти верно. Однако люди более или менее знакомые с регионом, обязательно скажут, что в "застойный" период все же можно было по манере и способам ношения даже городской одежды сделать вывод об этнической принадлежности человека (чаще - женщины). Например, в Дагестане у представительниц многих народов есть собственные традиции повязывания платка у аварок - своя, у кумычек - своя, у чеченок - своя. При этом платок вполне мог быть фабричным и даже произведенным за границей, в странах, которые имели с СССР развитые торговые отношения (Чехословакии, Болгарии, Румынии, а также Индии или Пакистане). Что уж говорить о тех многочисленных (в основном сельских) представительницах кавказских этносов, которые и в советские 1980-е не отказались от национальной одежды или отдельных существенных ее элементов, в частности от традиционных украшений. Эти реалии заставляли внимательных исследователей искать подходящие определения для новых комплексов одежды. Так, например, Н. Г. Волкова и Г. Н. Джавахишвили в отношении одежды, бытовавшей в Грузии в середине 1970-х годов, употребляют понятие "современный традиционный костюм" (Волкова, Джавахишвили 1982: 178). Данное понятие выглядит необычно, но вполне объяснимо, поскольку слово "традиционный " выступает здесь синонимом слова "народный". То есть, это - такой костюм, который широко распространен среди представителей данного этноса, сочетает в себе древнюю традицию (особенности кроя, цветовой гаммы и пр.) и то новое, что принес XX в. в быт и повседневную жизнь Кавказа.

Известный социолог А. Б. Гофман справедливо отмечает, что массовую культуру (в нашем случае - массовое производство предметов одежды и украшений) часто критикуют за стандартизацию. При этом критики либо идеализируют традиционную культуру, якобы не знавшую стандарта, либо сводят культурные ценности прошлого только к высшим, классическим образцам. Далее Гофман рассуждает следующим образом:

"Массовая культура опирается и на фольклорную традицию и на профессиональную, в частности - на классику. Культурное наследие многообразно, противоречиво и составляет объект постоянного выбора для каждого поколения...мы всегда выбираем не только свое будущее, но и прошлое. Традиционная культура, будучи

стр. 101

не более однородной, чем элитарная и массовая, не только влияет на эти последние, но и постоянно в них осмысляется и интерпретируется. И это служит фактором ее воспроизводства, так как без постоянной интерпретации, прочтения каждым поколением, традиция существовать не может" (Гофман 2004: 101).

Украшения, как известно, являются неотъемлемой частью практически любого народного костюма и часто сохраняют традиции многовековой давности. Это касается и женских украшений народов Кавказа, которые при всем множестве возможных вариантов, имеют устойчивые и легко узнаваемые традиционные формы.

Специалисты отмечают, что на Северном Кавказе основные формы украшений и художественные особенности их литья сложились к VI-VII вв. н.э. В средневековье с возникновением ювелирного дела (и особенно тонкой обработки серебра) эти традиции обогатились новыми художественными и техническими приемами: чернью, гравировкой, насечкой и др. Все известные украшения народов Кавказа исследователи условно делят на две группы: нашитые или прикрепленные к одежде (застежки, подвески, бляхи, пуговицы, накладки и т.п.) и надеваемые отдельно (съемные) - кольца, браслеты, ожерелья, серьги, цепочки и др. (Студенецкая 1989: 62). Часть этих украшений надевали по случаю каких-либо торжеств, часть носили с повседневной одеждой. Г. А. Сергеева отмечает, что в составе аварского женского костюма некоторые разновидности украшений считались обязательными (височные бляхи и кольца). Их нужно было иметь каждой женщине, независимо от социального положения, и носить постоянно (Сергеева 1980: 99).

Изготовлялись украшения преимущественно из серебра или "белого" металла. Это, по мнению Е. Н. Студенецкой, "объяснялось не только большей, чем золото, доступностью этих металлов, но и местными вкусами (курсив мой - З. М.)". Позолота использовалась очень умеренно. (Студенецкая 1989: 207)

Ювелирные изделия абазин, как пишет Е. Н. Данилова, делались в основном из серебра, золото использовалось лишь для позолоты отдельных деталей (Абазины 1989: 131).

стр. 102

Еще в 1950-1960-е годы кабардинские женщины старшего поколения обычно носили кольца из черненого серебра. Интересно, что, по свидетельству современников, многие из них стали носить и обручальные золотые кольца, "хотя иные ни с кем не обручались" (Мамбетов 1971: 37).

Представительницы многих дагестанских народов (даргинки, аварки и др.) любили именно серебряные украшения (Народы Дагестана 2002). Исследователи отмечали, что золото в аварском оружейном и ювелирном искусстве почти не употреблялось (Кильчевская 1959: 65).

Серебряные украшения часто выступали в качестве традиционных свадебных подарков и атрибутов обрядов предсвадебного периода. Так, у лакцев в XIX - начале XX в. существовал обычай "аьш лаххан " (дословно "надеть знак"). Он заключался в том, что жених во время сватовства или сразу после получения согласия на брак посылал невесте в подарок аьш, т.е. украшения, которые она надевала и носила до свадьбы. Судя по всему, в качестве аьш чаще всего дарили именно серебряные кольца или браслеты (Васильева 1899: 79; Булатова 2000: 265).

Украшения осетинок в XIX в., по словам Б. А. Калоева, не отличались особым богатством (по сравнению, например, с дагестанскими). Тем не менее, женщины из более состоятельных семей носили не только серебряные, но и золотые кольца, серьги, ожерелья, дорогие бусы. Однако именно серебряные нагрудные украшения и серебряный пояс являлись необходимым атрибутом национального свадебного костюма, который (в несколько упрощенном варианте), как известно, бытовал в Осетии и в советское время (Калоев 1971: 184, 186).

Свадебное платье чеченок - Iаблие шилось из шелка белого или других ярких цветов. На груди с обеих сторон пришивали для украшения круглые серебряные пуговицы кубачинского производства. Платье опоясывалось серебряным поясом обычного кавказского типа. Б. А. Калоев писал: "В богатых семьях одежда женщин отличалась роскошью и изысканностью. Она изготовлялась из дорогостоящих тканей, обшивалась золотыми и серебряными галунами. Излюбленными украшениями были серебряные пояса, серьги, браслеты" (Народы Кавказа 1960: 363).

Народы Закавказья в ювелирном производстве также часто отдавали предпочтение серебру. На вопрос "Почему? Чем серебро лучше золота?" одна из опрошенных мною женщин, армянка, ответила: "Понимаешь, серебро у нас считается "чистым", более благородным металлом, чем золото. Может быть оттого, что серебро используют в церкви. И вообще многие считают, что носить золото - это мещанство, но носят все равно. В советское время серебро предпочитали люди интеллигентных профессий. А моя бабушка всю жизнь носила медное колечко" (ПМА 1: Анаит из Еревана, 50 лет).

С. Д. Лисициан писал об Армении XIX в.:

"Для богатых слоев населения на изделия шли благородные металлы (золото, серебро), позолота эмаль, драгоценные камни, перламутр, слоновая кость. Бедный потребитель покупал изделия из подделок, но мастерство армянских ювелиров было настолько велико, что поддельный металл (в особенности серебро) трудно бывало отличить от настоящего, как и поддельные камни. И в работе над ними проявлялось высокое художественное профессиональное мастерство, хотя украшение могло быть и очень простым. Каждая армянская семья, не только городская, но и крестьянская стремилась иметь какие-нибудь украшения. Богатые обзаводились еще и серебряной и золотой посудой (рюмками, бокалами, ковшами, подстаканниками). Особенно важным для мужчин считалось иметь пояс ювелирной работы, хотя бы самый простой или из поддельного серебра, для женщин - пряжку для пояса в придачу к браслетам и обязательным украшениям женских головных уборов. В прежнее время ценные вещи как наиболее портативные считались у армян самым надежным обеспечением на случай жизненных невзгод, часто выпадавших на их долю, в особенности в турецкой Армении. Беспрестанно подвергаясь опасности

стр. 103

нападения со стороны властей, в ожидании вынужденного переселения, армяне ценой повседневных лишений старались приобрести на черный день какие-либо украшения. Их легко было спрятать, можно было легко захватить в тяжелый миг побега от нападения турок или курдов или при необходимости переселения. К этому принуждали армянскую семью исторически сложившиеся условия жизни под чужеземным гнетом, в особенности в Турции, и в Закавказье - до его присоединения к России. Бедняки имели украшения в минимальном количестве, обычно из поддельных металлов и камней" (Лисициан 1955: 197-198).

Так, А. Е. Тер-Саркисянц отмечает, что в XIX в. "традиционное приданое армянской невесты составляли: постель, ковер, хурджин, посуда, одежда, украшения, в основном серебряные (курсив мой - З. М.), предметы туалета, сундук и мафраш для хранения приданого" (Тер-Саркисянц 1998: 172). Теперь же в свадебном дарообмене фигурируют уже преимущественно золотые украшения - кольца, цепочки, часы и пр. (Там же: 170,334).

Стоит сказать и о том, что многие полевые исследования этнографов на Кавказе в конце 1960-х и в 1970-е годы фиксировали увеличение стоимости приданого, подарков и вообще рост расходов, связанных со свадьбой. В Армении это в частности проявлялось, как пишет А. Е. Тер-Саркисянц, в том, что родственники жениха стали дарить невесте более 10 различных золотых украшений (Тер-Саркисянц 1976: 38, 41).

В Грузии также в конце XIX в. по традиции на обручение дарили невесте серебряные украшения (кольцо, серьги). Однако в 1970-х годах подарки было принято дарить исключительно золотые (кольца, браслеты, часы и т.п.) (Волкова 1982: 120,136).

Среди многообразных украшений женского костюма азербайджанок XIX в., исследователи выделяют традиционный пояс кэмэр - свадебный подарок родителей невесты, один из предметов приданого, который должна была иметь каждая девушка, выходящая замуж. Кэмэр маркировал социально-семейный статус замужней женщины (девушки пояса не носили), кроме того, этот пояс служил своеобразным оберегом. К. Т. Каракашлы отмечает: "Самым распространенным видом женского пояса на склонах Малого Кавказа являлся кэмэр, который украшали тремя рядами серебряных монет в следующем порядке: начиная сверху - вниз монеты в 10, 15, 20 копеек Кэмэр застегивался при помощи двухсторонней пряжки - "гаржилыг", представляющей собой серебряную монету в 50 копеек... Золотые женские пояса (сувадах гызыл тога) филигранной работы, которые в горах носили жены богатых людей, у айрумов редко можно было встретить" (Каракашлы 1969: 158-159).

А. Г. Трофимова, описывая подготовку к сватовству у азербайджанцев в 1950-х годах, пишет: "На общесемейные деньги сестра жениха купила для невесты золотой перстень с алмазом, золотые серьги, крепдешиновый платок с бахромой и вышивкой, отрез крепдешина на свадебное платье бледно-розового цвета" (Трофимова 1969: 193).

В наши дни подарки для невесты (имеются в виду ювелирные украшения) на дагестанских свадьбах почти всегда только золотые. В ответ на мой вопрос, адресованный 22-летней даргинке Абидат М. о том, какое именно кольцо подарили невесте на обручение, я получила следующий ответ: "Как "какое"?! Обычное - золотое с бриллиантами!" (ПМА 1: Абидат М.)

Таким образом, соотношение серебряных и золотых изделий среди украшений, подарков и того, что мы называем символами достатка на Кавказе XIX-XX вв. выглядит следующим образом. В течение XIX в. перевес был все же на стороне серебра, а во времена советской власти постепенно стало доминировать золото. Это связано, видимо, с большей доступностью изделий из золота в советских торговых сетях и новым восприятием именно золота как символа материального благополучия, а приобретения золотых предметов - как способа сбережения средств. В этой связи логично поставить проблему "социокультурного замещения" - то есть замены одних видов украшений

стр. 104

другими при сохранении общей типологии обрядов, в которых эти украшения играли особую роль. Замещение традиционных серебряных украшений золотыми в свадебном дарообмене воспринималось обществом как вполне естественный процесс, не вызывающий прямого столкновения традиций и новаций. Очевидно, что сохранению "обрядового алгоритма" не мешало изменение внешних свойств и качеств тех атрибутов, которые его сопровождали, потому что неизменной оставалась их социокультурная функция.

Можно утверждать, что традиция носить золотые украшения с драгоценными камнями (которые сегодня являются неотъемлемой частью образа кавказской женщины), сложилась именно в XX в., точнее в 1960-1970-е годы, и это было частью процесса вытеснения традиционного костюма. Процесс этот происходил медленно на протяжении всего XX в., что затронуло и такой важный его элемент как традиционные украшения. Нашивные украшения, разумеется, вышли из употребления в первую очередь. По некоторым данным в Кабарде в 20-е г. XX в. велась агитационная работа, направленная против национальных форм женской одежды: металлических нагрудников и поясов, больших платков и шалей, которые считались "реакционными пережитками прошлого". Некоторые требовали запретить изготовление нагрудников и поясов, а также выселить мастеров за пределы области (Мамбетов 1971: 297-298).

Изменения коснулись и тех групп украшений, которые надевались отдельно. Они отражали местные вкусы, эстетические представления кавказских народов, были "привязаны" к традиционному костюму. Поэтому они плохо сочетались с новыми модными силуэтами, девушки надевали их все реже, а потом и вовсе перестали носить. Интересно отметить, что, судя по довольно немногочисленным экспонатам, хранящимся в Российском этнографическом музее, аварские старинные украшения во второй половине XX в. использовались весьма оригинальным способом. Традиционные серьги, височные кольца, украшения для головного убора переделывались в кулоны и носились на цепочке как шейные украшения (РЭМ 10741-12, 10690-7, 10044-5, 8580-17). Собиратели указывали на то, что подобные превращения, несомненно, являются данью моде. Встречаются и неожиданные решения - серебряная бляха вполне традиционной формы, в которую вмонтирован красный велосипедный светоотражатель. Эта бляха нашита на кафтанчик для маленького мальчика. Экспонат приобретен в 1979 году в с. Кубачи, время его бытования - первая половина XX в. (РЭМ 8303-3). К сожалению, музейные коллекции, судя по всему, весьма слабо и поверхностно представляют эволюцию женских ювелирных украшений на Кавказе во второй половине XX в. Причины очевидны: как в Советском Союзе, так и в современной России скромное финансирование часто не позволяло музеям приобретать редкие дорогостоящие и ценные для науки предметы. Украшениям из драгоценных металлов в этом смысле особенно не повезло. Весьма красноречиво об этом свидетельствуют, например, слова Е. М. Шиллинга: " Есть еще одна сторона спецификума этнографических экспедиций, относящаяся даже не к программе максимум, а скорее к программе минимум, для нормального урегулирования которой я пока не нахожу никаких путей. Разумею вопрос о приобретении музейных коллекций. Как известно, в Москве сейчас нет развернутого этнографического музея. Приходится ограничиваться малыми случайными дотациями... Такое положение ведет к мизерности приобретений, их фрагментарности, дроблению собранных коллекций и тематическим дефектам. ...С болью в сердце я отказался от покупки потрясающего комплекта серебра старинной ругуджинской женской одежды, блюда с армянской надписью в Чохе, от транспортировки удивительной резной мебели, встречавшейся в Гунибском и Чародинком районах, орнаментированных каменных блоках и других, часто уникальных, предметов. Данный вопрос должен быть разрешен" (Шиллинг 1945).

Это высказывание Е. М. Шиллинга относится к середине 1940-х годов, но и спустя десятилетия ситуация в общем-то мало изменилась. Сотрудники ГМЭ народов СССР

стр. 105

отмечали, что музей часто просто не в состоянии приобретать, например, ювелирные украшения, которые могли бы представить в музее современный этап развития златокузнечества кубачинцев. Говорили также о том, что многие предметы материальной культуры на Кавказе стоят значительно дороже, чем в других регионах Союза (Протоколы 1971; Торчинская, Кочетова 1985).

У некоторых народов Дагестана и сегодня принято дарить невесте комплект серебряных украшений. Армяне также часто в качестве подарка на свадьбу (иногда - невесте от родственников жениха, иногда - матери невесты) преподносят серебряные украшения, выполненные местными ювелирами. Однако таких украшений бывает не много (один-два комплекта). При этом следует отметить, что дизайн этих изделий часто вполне современный (что конечно не исключает творческого переосмысления традиционных форм, способов обработки металла, мотивов, орнаментов и пр.) или представляет собой стилизацию под старинные народные украшения.

Каким образом традиции изготовления и использования украшений трансформируются в "региональную моду"? Эксперты в области ювелирной моды выделяют для нее свои макротенденции, которые охватывают периоды по три десятка лет, и микротенденции, которые, как правило, держатся два-три года. Эксперты замечают подобные явления и в России: если говорить о хронологически "длинной" дистанции, то, скажем, сегодня уже не так популярны броши, как ранее. Микротенденции в силу того, что изменения происходят на глазах, подмечать проще. Например, мода на черные бриллианты в нашей стране продлилась три-четыре года в середине 1990-х. В СССР модные тенденции имели не только временное, но и пространственное измерение, свои ярко выраженные региональные особенности. Так, на Кавказе в советское время существовала своя "ювелирная" мода, во многом отличная от подобных мод в Средней Азии, Прибалтике и Центральной России. Я думаю, многие люди согласятся с тем, что образ девушки из советской Средней Азии немыслим без традиционного платья из хан-атласа, тюбетейки, нескольких косичек и золотых сережек с рубинами (не всегда натуральными). Справедливости ради надо отметить, что яркие красные камни очень шли смуглым восточным красавицам и удачно дополняли традиционный костюм. Д. А. Фахретдинова отмечает, что в 1940-1960 годы, в Узбекистане самое широкое распространение получил золотой перстень с рубином. Шинка перстня, постепенно расширялась и возвышалась к середине, мягко переходя в оправу, из которой также естественно вырастал густой ряд крапов, поднимающих

стр. 106

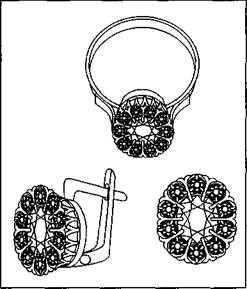

Компьютерная прорисовка выполнена И. Кулешовой-Трайковой по фотографии - гарнитур "Хонча" (золото, бриллианты, александриты), изготовлен в г. Баку в конце 1970-х гг. (Собственность Алиевой Н.)

камень. Перстень смотрелся монолитным, "массивным", простым и очень ярким. Основной тип золотых серег, пишет исследовательница, представлял собой крупный овальный граненый рубин в разнообразной оправе. В 1970-е годы, после основания ювелирной фабрики в Ташкенте, была разработана в разных вариантах форма перстня с круглым овальным или круглым граненым рубином в оправе в виде ажурной розетки-аркады, входящим в ансамбль с такими же серьгами (Фахретдинова 1988: 173, 175, 177).

При этом у столичной модной молодежи, равно как у представителей элиты советского общества ювелирные изделия, так любимые в Средней Азии, не очень ценились, возможно, потому, что ассоциировались с сельской архаикой. Также, вероятно, сказывалось влияние европейской моды на столичных жителей, которое было куда большим, чем интерес к восточной экзотике.

Эту особенность спроса давно подметили специалисты. Так, например, президент одной из крупнейших российских торговых сетей "Центр-ювелир" Сергей Алхазов сказал: "У наших родителей рубин считался "неинтеллигентным" что ли. Крупные красные камни предпочитали в основном в Средней Азии. Сегодня все фантомы отошли в прошлое, и на первый план выходит красота камня, его уникальность. Рубин, если он сочного цвета, невероятно красив" (см.: http://www.adamas.ru).

Свойственное советскому обществу противопоставление города и деревни имело и культурное измерение. Особенности социальной стратификации советского общества периода "зрелого социализма" заключались в частности в том, что в силу жесткого контроля государства за доходами граждан, личная собственность была ограничена. Поэтому социальная иерархия выстраивалась по другим осям. В том числе, она проявлялась в неравном распределении бытовых и культурных благ между городскими и сельскими жителями. В плане доступа к культурным и художественным ценностям, к разнообразным формам досуга это различие проявлялось достаточно четко и почти повсеместно. Именно город формировал новые модные стандарты, которые распространялись впоследствии на село.

Кавказ в этом смысле не был исключением. Анализ работ специалистов, писавших о традиционной одежде народов Кавказа показывает, что основная масса населения перешла на костюм европейского покроя только в 1960-1970-е годы. При этом в разных частях обширного региона и в разной степени (в горах больше, на равнине меньше) продолжала бытовать и традиционная одежда, и ее переходные формы. Иначе говоря, значимые изменения в одежде совпали по времени с урбанизационным переходом, который, по мнению специалистов, произошел в целом в СССР в 1960-1970-е годы (Сенявский 2003: 286). Стала меняться в лучшую сторону структура потребления. Это стало заметно во второй половине 60-х годов, когда широким слоям населения стали доступны вещи, предметы, ранее имевшиеся только у представителей верхнего слоя советского общества. В этот же период меняются как сами украшения, так и способы

стр. 107

их ношения, а также представления о тех функциях, которые они должны выполнять. Так, кавказские женщины вполне могли носить дорогой комплект ювелирных украшений с повседневной одеждой, что с точки зрения жительниц средней полосы России могло показаться неуместным, необычным и даже странным. Наблюдалось удивительное явление, которое можно обозначить как "манифестация обладания".

Кавказские женщины всегда любили и любят носить украшения (учитывая, разумеется, ограничения, накладываемые обычаями). Можно привести меткое замечание Е. Н. Студенецкой, которая писала: "Из дверей турлучного дома с соломенной крышей могла выйти княжна в пышном и дорогом, шитом золотом платье с серебряным поясом" (Студенецкая 1989: 259).

Во второй половине XX в. на Кавказе ценились ювелирные изделия с драгоценными камнями, массивные, броские, яркие. Украшения начинали носить с раннего детства. Девочкам, как правило, прокалывали уши в 3-5 лет, и первые сережки были из золота, небольшие, но с каким-нибудь ярким камнем, например, турмалином, альмандином, рубином и т.п. Было принято (эта традиция жива и в наши дни) в качестве подарка на день рождения дарить даже маленьким девочкам золотые украшения - серьги, цепочки, браслеты. Такие подарки малышка может получить даже от дальней родственницы или соседки - это вполне согласуется с негласными нормами этикета.

Любопытно отметить, что в советское время в Армении ценилось червонное золото, в то время как за пределами Кавказа было популярно золото 585-й пробы красноватого цвета.

Сергей Алхазов утверждает, что в начале 1990-х его компания одной из первых привезла в Россию коллекцию иностранного желтого золота. "Весь трудовой коллектив был тогда в шоке, - вспоминает С. Алхазов. - Они полагали, что президент компании сошел с ума: кому он собирается продавать эту бижутерию? И действительно, коллекция пролежала мертвым грузом на прилавке почти полтора года". Сейчас, однако, россияне не только "распробовали" желтый цвет, но и предпочитают его красному. Несколько лет назад благодаря "законодателям мод", итальянцам, по миру распространилась мода на белое золото, захлестнув и Россию и государства Закавказья "(http://www.adamas. ru).

В 1970-1990-е годы армяне считали хорошим тоном, (так было принято) иметь массивные обручальные кольца непременно из "желтого" червонного золота. Их заказывали у местных ювелиров. Для изготовления таких колец обычно использовали монеты царской ("николаевской") чеканки достоинством 5 и 10 рублей. Эта традиция, сложившаяся в советское время, в последние годы постепенно уходит. Согласно новым модным тенденциям, престижно покупать обручальные кольца известных зарубежных брендов, таких, например, как Cartier, Chopard, Tiffany&Co и др.

К слову сказать, об использовании "николаевских" золотых монет в ювелирном производстве на Кавказе в советское время, по понятным причинам, практически ничего не сказано в этнографической литературе. Однако, судя по всему, способы использования этих монет были достаточно многообразны. Например, в 1980-е годы мне приходилось видеть мужской перстень (т.н. "печатку"), работы армянских мастеров, в который в качестве украшения была вмонтирована золотая пятирублевая монета. Такие же монеты в Армении 1970-1980-х годов использовали для украшения женских золотых поясов, кроме того, одна или несколько монет собранных на золотую цепочку составляли своеобразное колье, которое могло вполне быть и свадебным подарком невесте.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что золото выполняло целый ряд особых функций - 1) не являясь средством обращения, оно стало материалом для изготовления весьма специфических украшений "на заказ"; 2) не подвергаясь переплавке, "николаевские" монеты были своеобразным символом материального достатка и средством сбережения денег.

стр. 108

У ювелирных украшений, в которые население Кавказа могло вкладывать деньги, была, впрочем, одна особенность. Приобретение дорогих украшений было отнюдь не просто способом сбережения средств. На Кавказе к украшениям относились несколько иначе. Прежде всего, не как к объекту выгодной продажи когда-либо в будущем, а, скорее, как к части постепенно собираемого наследства или приданого для дочери, или как к большому подарку. Продажа ювелирных изделий рассматривалась как крайняя мера в исключительных обстоятельствах: на неё человек может решиться только тогда, когда никаких иных способов поправить материальное положение или пережить какую-то личную или семейную катастрофу у него уже нет.

Сочетание особых социальных функций дорогих украшений с их декоративной функцией хорошо прослеживается на нескольких типичных примерах.

Вполне можно предположить, что современная молодая женщина скорее выберет украшение изящное, по возможности, эксклюзивное, подчеркивающее индивидуальность владелицы. Необходимость создания индивидуального (своего собственного, ни на кого не похожего) стиля в одежде, прическе, макияже, украшениях и пр. сегодня активно пропагандируют глянцевые журналы, многочисленные телевизионные программы, кроме того, для реализации этого стремления в современной России есть главные условия: платежеспособный спрос и широкое предложение.

В советское же время проявления индивидуального стиля, в том числе и в одежде не слишком приветствовались, кроме того, ювелирная промышленность предлагала потенциальным покупателям не слишком богатый ассортимент изделий из золота как с драгоценными или полудрагоценными камнями, так и без них. Разумеется, в то время и речи быть не могло о постоянном обновлении ювелирных коллекций (как это принято у современных европейских и российских производителей) - новые формы и модели украшений внедрялись медленно. Советские женщины почти наизусть знали весь "модельный ряд" Ювелирпрома и появились даже "неформальные" названия некоторых, наиболее популярных изделий: "дорожка", "светофор", "чалма", "маркиза", "малинка" и пр. Вот именно эта последняя модель (и ее разнообразные версии) стала в советские 1970-1980-е годы (без преувеличения) самой популярной и престижной на Кавказе, особенно, в Закавказье.

Форма "малинка" (собранная из одинаковых по размеру бриллиантов, а также серьги и кольца с акцентом на более крупный центральный камень с обводкой из более мелких) не является оригинальным произведением советских ювелиров. Это скорее копия со старинных изделий, "ювелирная классика". Варианты решения самые различные: сапфиры, изумруды, рубины, аметисты в обрамлении бриллиантов. Пожалуй, это одна из наиболее эффектных (если не самая эффектная) и дорогих моделей, представленных на советском ювелирном рынке (дороже была "маркиза", на изготовление которой требовалось больше золота, а в центре в обрамлении бриллиантов размещался большой камень - часто изумруд или сапфир). Местные "теневые" ювелиры научились изготавливать гарнитуры "малинка" (серьги и кольцо) не хуже мастеров Ювелирпрома, но, по просьбам заказчиков в более дорогом оформлении (в соответствии с кавказскими вкусами) и отчасти с учетом местных традиций ювелирного дела. Стоимость такого гарнитура могла составлять 2500 рублей. Это огромная сумма по советским меркам - на эти деньги вполне можно было приобрести автомобиль. "Эти серьги, как чешский хрусталь, как сервиз "Мадонна", как румынская "стенка" - надо, чтобы у тебя обязательно они были. Поэтому старались купить. И чем больше (по размеру) - тем лучше. У нас ведь как рассуждают - "Если у других есть, надо чтобы и у тебя было" (ПМА 1: Анаит из Еревана, 50 лет). В этом высказывании, мне кажется, выражено отношение к ювелирному изделию не только как к элементу костюма, призванного выполнять исключительно эстетическую функцию, т.е. служить именно украшением, а как к некоему символу социального успеха. В этом есть желание идентифицировать себя с верхним слоем советского общества, быть "не хуже других".

стр. 109

Любопытно, что русское название "малинка" в некоторых районах Кавказа было заменено местными названиями. Так, в Армении она называлась "бохча", в Азербайджане " хонча", в Грузии наряду с русским вариантом названия употребляли и армянский. В буквальном переводе с армянского "бохча" означает "узел", "узелок", в частности и тот, который является обязательным атрибутом традиционной свадебной церемонии. Производное от "бохча" - "бохчалу" - навестить невесту с подарками, с приношениями, положив в "бохча" все самое лучшее (Армянско-русский словарь 1984: 132). Бохча символизировал изобилие, достаток, пожелание счастливой, "сладкой " жизни и пр. В Аджарии "бохчис митана" называется обряд подношения невесте полного комплекта свадебной одежды (Волкова 1982: 230). Судя по всему, термин, "бохча", имеет тюркское происхождение, и в течение долгих лет распространялся и приживался в языках населения Причерноморья и Приазовья (его используют даже крымские татары). В языке крымских татар "бохча" - это свадебный платок, вышитый особым образом, в котором приносили подарки невесте (Тюркские народы Крыма 2003: 292, 298). Слово "бохча" как название платка и как обозначение части подготовки свадебной церемонии заимствовали даже греки. У греков существовала традиция, согласно которой перед свадьбой костюм жениха относили к священнику, который благословлял его. Вещи укладывали на специальный платок и завязывали концы, получался узел "бохча". В болгарском языке "бохча пахлави" - пахлава в виде узелка.

Вероятно, в процессе распространения термина и связанных с ним обычаев, он обрастал множеством коннотаций, отражавших особенности именно этнического восприятия образа того предмета, который он обозначал - платок из вышитой ткани, завязанный особым образом как узелок, мешочек.

Несколько иной смысл термин "бохча" имеет на Северном Кавказе. В чеченском и кумыкском языках "бохча" - это узелок, сшитый из парчи, атласа, бархата, украшенный всевозможными, тесемками и пр. В нем хранили нитки, иголки, необходимые для рукоделия, а мягкая плотная ткань, из которой сшит "бохча", позволяла воткнуть иголки или булавки во время штопки, шитья и пр. "Бохча" являлась частью приданого девушки. Описывая свадебный обряд в аварском селении Чох, Е. М. Шиллинг, этнографические описания и зарисовки которого отличает удивительная скрупулезность, и внимание к деталям, писал:

"Через несколько дней после сговора, в ночь на понедельник или пятницу, родители жениха посылают в дом невесты хус, особый подарок.. .Принесшим хус подносят подарки. Более близким родственницам жениха лучшие вещи. В состав таких подарков обычно входят: головной платок, носовой платок и бухча (парчовый мешочек в форме конверта, предназначенный для хранения ниток, иголок и других мелочей женского обихода)" (Шиллинг: 73-74).

В ингушском языке "бохч" - это кошелек. Так же называется женская сумочка, которая является необходимым дополнением (сегодня - даже модным аксессуаром) традиционного свадебного костюма ингушки. Сумочка "бохч" имеет форму небольшого мешочка перетянутого шнурком, сшита она из атласа или бархата в тон платью и украшена вышивкой, бисером, стразами и пр. При входе невесты в дом жениха его мать и другие ближайшие родственники кладут в "бохч" деньги для того, чтобы молодая невестка начала с ними разговаривать (Албогачиева 2009: 342).

Что же касается термина "хонча", то по-армянски он означает "поднос с едой и подарками, отправляемый в дом сватов, родственников в торжественные и праздничные дни". Так, например, С. Лисициан отмечал, что такие подносы использовались в свадебной церемонии у армян Нагорного Карабаха при встрече в доме невесты жениха и кавора. Он пишет: "Обыкновенно уже после полуночи выносили "свет" - луйс, большое круглое металлическое плоское блюдо - мэжмахи или налбаки - наполненное яблоками, грушами и всякими сладостями, с бутылкой или кувшинчиком водки или вина посередине, с горящими кругом по краям или на бутылке и кувшинчике свечами;

стр. 110

выносили деревянные подносы - хонча - с жареными или вареными курами, яйцами, пловом, обсыпанным изюмом и другими сладостями, с вином и водкой и т.д. Таких блюд и подносов от родственников бывало несколько" (Лисициан 1992: 117).

У лезгин, как писал М. М. Ихилов, назначался специальный день для обручения ("линашар"), а за день до него в доме жениха собирались все родственники с подарками или деньгами. Родители жениха отбирали необходимые подарки, снаряжали подносы ("хунче") с одеждой, со сладостями, пловом. В назначенный обручальный вечер делегация жениха шла в дом невесты с музыкой, впереди - мужчины, а за ними женщины с подарками. Их встречали родители невесты. В честь их прихода устраивалось угощение и танцы. Принятие подарков и части установленной суммы выкупа, надевание кольца на палец невесты ("нишан") означало совершение обряда обручения и невеста считалась окончательно засватанной (Ихилов 1967: 186).

В азербайджанском языке слово "хонча" употребляется именно в этом значении - как поднос с подарками, сладостями для невесты. Так, в первой половине XX в. для проведения обручения мать жениха и двое близких женщин готовили праздничные подносы - "хонча". В "хонче" обязательно помимо сладостей должны были быть обручальное кольцо и "николаевский золотой империал" ("червонец"). Все накрывалось богатыми материями и показывалось домочадцам. Гостей встречали сладким чаем, сладостями, потом, одев на руку девушки обручальное кольцо и повесив на шею золотую цепь с "империалом", "сторона" жениха возвращалась домой. Отныне девушка считалась обрученной, а жених - "тезе беком" (http://javaxk.narod.ru/frang2.html).

Как отмечали специалисты процесс заключения брака у азербайджанцев в XIX - первой половине XX в. состоял в основном из трех этапов: 1) предварительного сговора - белге, когда после получения согласия родителей пришедшие сваты тут же дают кольцо, шелковый головной платок и немного сладостей; 2) обручения - нишан. В этот день семья жениха преподносит невесте украшения, материал на платье, а ее семье - сладости; 3) собственно свадьбы - той, сопровождаемой свадебными подарками - той хончасы (Народы Кавказа 1962: 135).

В ночь, предшествующую свадьбе (известную как "ночь хны") в доме девушки собирались ее подруги для угощения и веселья. "Невесту сажали на специальный тюфячок посреди комнаты, перед ней ставили две "хончи" - подносы со сладостями (предназначенные для невесты и музыкантов), а среди сладостей горели свечи" (Бабаева 1964: 185).

Поднос "хонча" является и сегодня необходимым атрибутом празднования Навруза. В центре подноса размещается пучок пророщенных пшеничных зерен - "семене", а вокруг укладываются сладости, пахлава, шекер - бура и пр. В конце XX в., когда праздник получил в Азербайджане вполне официальный статус, такую "хончу" можно было видеть повсюду - на прилавках магазинов, в учреждениях и в официальных кабинетах. Причём каждый входящий был просто обязан отведать угощение, которое приготовили для него хозяева, будь ты долгожданный гость в доме или случайный покупатель в магазине.

Описывая свадьбу хыналагцев в 1960-1970-е годы, Н. Г. Волкова отмечала:

"Во время обручения в дом невесты несут несколько хонча с различными дарами: рис (50 кг), сахар, 2 кг чая (его прежде не было), мыло (сейчас полагается 20 кусков хозяйственного и 10 туалетного). На один поднос кладут конфеты и печенье. Кроме того, для невесты несут полную одежду, ей передают кольцо, обязательно золотое ("как в городе", - говорят хыналыгцы). Ведут также трех баранов, рога которых украшены красными лентами" (Волкова 1980: 55).

У грузин - хонча - это подарок, который дарят тамаде во время застолья (в том числе и свадебного). Обычно это какие-нибудь яства: кусок запеченного мяса и др.

стр. 111

Подарки в праздничной упаковке (положенные в специальные мешочки и пр.) которые кладут под елку на Новый год, также называют хонча.

Все сказанное выше позволяет считать форму ювелирного украшения "бохча" ("хонча") не просто распространенной или традиционной. Эта форма связана с важными обычаями и обрядами множества народов не только в основном регионе распространения - на Кавказе, но и за его пределами. С уверенностью можно говорить, что "бохча" - один из самых заметных "символов-долгожителей". Созданный много веков назад, этот образ (символ) стал частью традиции и даже показал способность, несколько изменив первоначальный облик, обретать новый смысл и социальное "звучание" на разных этапах развития общества и его материальной культуры.

Сейчас серьги "бохча" или "хонча" считаются "советской классикой", украшением для тех, "кому за 40". "Я не могу себе представить, чтобы молодая девушка это надела" (ПМА 1: Анаит из Еревана, 50 лет).

"Я хотела эти серьги подарить дочке, но она не взяла, сказала, чтобы я их отдала невестке, которая живет в Нальчике. Моя дочка сейчас живет с мужем в Норвегии и говорит, что там "советские" украшения не носят" (ПМА 1: Зайнаб из Ингушетии, 60 лет).

"Эти серьги ("бохча" - З. М.) советские, классика, мне на свадьбу подарили. Сейчас молодежь такие не носит" (ПМА 1: Заира из Чечни 37 лет).

"Это "хонча" - З. М.) старинная работа, то есть советская. Мне дочка в Баку купила и сказала: "Для твоего возраста подойдет"" (ПМА 1: Лейла из Баку, 47 лет).

"Эти серьги мне достались по наследству от бабушки. А я их передам своей внучке. У нас ценились только "бохча " и "маркизы". Другие модели не очень ценились, потому, что на Кавказе любят, чтобы было много золота, чтобы украшение было дорогое. Здесь (т.е. в этих серьгах - З. М.) очень хорошее золото настоящее, советское, работа 1960-х годов" (ПМА 1: Марина из Абхазии, 55 лет).

В этом смысле особенно интересно то, что в комплексном восприятии ювелирного украшения как объекта желаний, предмета, "подходящего" к возрасту и статусу обладателя, даже как к способу сбережения средств - понятия "традиционный", "старинный", "классический", и даже "советский" сводятся в одно. Это композитное понятие становится новым объяснением самой необходимости обладания предметом и его якобы непреходящей ценности.

В целом же можно говорить о том, что во времена так называемого "застоя" в развитии советского общества (середина 1960-х - середина 1980-х) мода на ювелирные украшения развивалась в основном самостоятельно, будучи в силу объективных причин, самодостаточной, изолированной от множества тенденций в моде и западных стран, и регионов Востока. Заметное влияние на ее развитие оказал такой процесс, как объективный рост доходов и в целом семейного достатка, жизненного уровня большинства советских людей (особенно жителей крупных городов) и расширение доступа к материальным ценностям, к товарам длительного пользования. Не случайно в 1970-е годы изобретенный официальной социологией "закон неуклонного возрастания потребностей советского человека" был включен как постулат даже в школьные учебники по обществоведению. Возрастание материального достатка многих, а также появление "теневой элиты" в лице тех, кто имел доходы не только за счет официально установленной в стране "тарифной сетки" окладов, способствовало тому, что материальное благополучие рано или поздно должно было породить свою символику. Новый автомобиль, шуба из натурального и дорогого меха, хрусталь в гостиной, ковры и т.д. - вот (далеко не полный, конечно) набор символов достатка. Ювелирные украшения также стояли в этом ряду. Именно гарнитур в стиле "малинка" (или "бохча", "хонча"), хорошо исполненный и безусловно дорогой, стал одним из первых символов такого рода, мгновенно завоевавшим широчайшую популярность - прежде всего среди тех, кто мог себе позволить его приобрести. Близкая к традиционной, форма изде-

стр. 112

лия усиливала статусный компонент в восприятии владелицы украшения, не говоря уже о том, что подчеркивала принадлежность к своеобразной "региональной моде". Иными словами, женщина, носившая такой гарнитур, могла быть идентифицирована, как представительница Кавказского региона, из обеспеченной кавказской семьи, в которой уважаются старинные традиции.

Вторым комплексом факторов, обусловивших особенности становления и развития именно "советской" моды и ее тенденций, стало почти полное вытеснение из материальной культуры традиционного костюма, а вместе с ним и соответствующих видов украшений (для городского населения это было вполне очевидно). При этом, однако, традиционные формы самих ювелирных изделий не были утрачены. Сохранялось и их значение как обязательного предмета, дополняющего женский наряд. Украшения при этом обрели и новое, во многом иное, символическое значение. Переход от серебра к золоту, произошедший в годы советской власти, и внимание к стоимости изделия отражали не только и не столько чьи-либо эстетику и вкус, сколько стремление владелицы выглядеть материально благополучной. Манифестация обладания - почти постоянное ношение дорогих украшений многими женщинами на Кавказе имело, таким образом, многогранный социальный смысл, ибо воплощало особенности и традиционного мировоззрения, и "региональной моды", и приспособления первых двух качеств к условиям "советского образа жизни".

Литература

Абазины 1989 - Абазины. Историко-этнографический очерк. Ред. А. И. Першиц. Черкесск, 1989.

Албогачиева 2009 - Албогачиева М. С.-Г. Свадебный костюм ингушки: традиция и современность. // VIII Конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Оренбург, 1-5 июля 2009. С. 342.

Армянско-русский словарь 1984 - Армянско-русский словарь. Гл. ред. Е. Г. Галстян. Изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1984. За перевод терминов с армянского языка на русский приношу благодарность Анаит Восканян.

Бабаева 1964 - Бабаева Р. Материалы для изучения свадебных обрядов на Апшероне в прошлом. // Азербайджанский этнографический сборник. Вып I. Баку 1964. С. 185.

Булатова 2000 - Булатова А. Г. Лакцы. Историко-этнографическое исследование (XIX- начало XX в.) Махачкала, 2000.

Булатова и др. 2001 - Булатова А. Г., Гаджиева С. Ш., Сергеева Г. А. Одежда народов Дагестана. Историко-этнографический атлас. Пущино, 2001.

Васильева 1899 - Васильева Т. А. "Кази-Кумухцы" // Этнографическое обозрение, 1899, N 3. С. 79.

Волкова 1980 - Волкова Н. Г. Хыналаг // Кавказский этнографический сборник, Вып. VII. М., 1980. С. 55.

Волкова, Джавахишвили 1982 - Волкова Н. Г., Джавахишвили Г. Н., Бытовая культура Грузии XIX - XX вв.: традиции и инновации. М., 1982.

Гофман 2004 - Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СПб., 2004.

Заседателева, Махмудова 2010 - Заседателева Л. Б., Махмудова З. У. "К вопросу об основных векторах развития материальной культуры народов Северокавказского региона в XX - начале XXI в. // Научная мысль Кавказа. Междисциплинарные и специальные исследования. 2010, N 1.

Ихилов 1967 - Ихилов М. М. Народности лезгинской группы. Махачкала, 1967. С. 186.

Калоев 1971 - Калоев Б. А. Осетины. (Историко-этнографическое исследование) М., 1971.

Каракашлы 1969 - Каракашлы К. Т. Материальная культура азербайджанцев. Баку, 1969.

Кильчевская 1959 - Кильчевская А. С, Иванов А. С. Художественные промыслы Дагестана, М., 1959.

Лисициан 1955 - Лисициан С. Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении // Кавказский этнографический сборник. Вып. I. М., 1955. С. 197-198.

стр. 113

Лисициан 1992 - Лисициан С. Д. Армяне Нагорного Карабаха. Этнографический очерк. Ереван, 1992.

Мамбетов 1971 - Мамбетов Г. Х. Материальная культура сельского населения Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1971.

Народы Дагестана 2002 - Народы Дагестана. М., 2002.

Народы Кавказа 1960 - Народы Кавказа. Под. ред. С. П. Толстова, Т. I. М. 1960.

Народы Кавказа 1962 - Народы Кавказа. Под. ред. С. П. Толстова, Т. II. М., 1962.

ПМА 1 - Полевые материалы автора. Москва 2009-2010 (информанты: Царства Светлана, Шоуа Марина, Восканян Анаит, Гусейнова Лейла, Алиева Наила, Марусидзе Николас, Степанян Ерванд, Степанян Светлана, Магомедова Абидат, Аджиева Зулайхат, Зайнаб П., Заира М. и др.).

Протоколы, 1971 - Протоколы заседаний закупочной комиссии ГМЭ народов СССР 1971 г. // Архив Российского этнографического музея (далее Архив РЭМ), Ф. 2, Оп. 1, Д. 1707. Л. 4.

Русские 1992 - Русские (Этносоциологические очерки). М., 1992.

Сенявский 2003 - Сенявский А. С. Урбанизация в России в XX веке. М., 2003.

Сергеева 1980 - Сергеева Г. А. Женские украшения народов аварской группы Дагестана второй половины XIX - начала XX в. // Кавказский этнографический сборник. Вып. VII. М., 1980.

Студенецкая 1989 - Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. М., 1989.

Тер-Саркисянц 1976 - Тер-Саркисянц А. Е. Современная семья у армян Нагорного Карабаха.// Кавказский этнографический сборник. Вып. VI. М., 1976.

Тер-Саркисянц 1998 - Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. История и этнокультурные традиции. М., "Восточная литература", 1998.

Токарев 1970 - Токарев С. А. К методике этнографического изучения материальной культуры // Этнографическое обозрение, 1970, N 4.

Торчинская, Кочетова 1985 - Торчинская Э. Г., Кочетова Е. Б. Отчет об экспедиции в Дагестанскую АССР (май-июнь 1985 г.) // Архив РЭМ, Ф. 2, Оп. 1, Д. 2158, Л. 11

Трофимова 1969 - Трофимова А. Г. Из истории семьи азербайджанцев Апшерона. // КЭС Вып. IV, М., 1969. С. 193

Тюркские народы Крыма 2003 - Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / Отв. Ред. С. Я. Козлов, Л. В. Чижова. М., 2003.

Фахретдинова 1988 - Фахретдинова Д. А. Ювелирное искусство Узбекистана. Ташкент, 1988.

Шиллинг 1945 - Шиллинг Е. М. Этнография аварцев. (Краткий предварительный отчет о работе Дагестанской экспедиции 1945 года) // Архив ИЭА РАН, Ф. 142, Оп. 2, Д. 3, Л. 10-11.

Шиллинг 1996 - Шиллинг Е. М. Свадебный обряд в Чохе. // Северный Кавказ: бытовые традиции в XX в. М., 1996. С. 73-74.

http://javaxk.narod.ru/frang2.html

http://www.adamas.ru)

Z.U. Makhmudova. Silver and Gold in Women's Jewelry in the Caucasus in the Second Half of the 20th Century: A Problem of Sociocultural Replacement

Keywords: material culture of the Caucasus in the 20th century, women's jewelry, clothing, traditions, local fashion, "bokhcha", "khoncha"

The article discusses the development of basic trends (including specificities of the "local fashion") in usage of women's jewelry (such as rings and earrings) in the Caucasus of the Soviet period. The author points out that the tradition of wearing gold jewelry with precious stones (which is taken to be an ingrained facet of the image of a Caucasus woman today) had shaped but in the 1960-70s and had been part of the process of forcing out the traditional clothing and related forms of embellishment. She examines the transition from silver to gold, which had taken place in those years, and analyzes its causes, peculiarities, and connection with the particular aspects of the traditional worldview under the so called Soviet way of life.

стр. 114

Заглавие статьи |

РЫБА В СТРУКТУРЕ ПИТАНИЯ КОМИ (ЗЫРЯН) |

Автор(ы) |

Т. А. Чудова |

Источник |

Этнографическое обозрение, № 4, 2011, C. 115-122 |

Рубрика |

|

Место издания |

Москва, Россия |

Объем |

31.4 Kbytes |

Количество слов |

4143 |

Постоянный адрес статьи |

http://ebiblioteka.ru/browse/doc/25984805 |