- •Отличительные признаки плана и карты:

- •Содержание планов и карт. Условные знаки.

- •Геодезическое съемочное обоснование

- •Геодезическое обеспечение работ по прокладке подземных сетей трубопроводов осуществляют в следующем порядке:

- •Геодезические средства обеспечения точности монтажа конструкций

- •Периодичность и точность измерения деформаций

- •Методы измерения осадок.

Топографические планы, карты и профили. Масштабы планов и карт. Точность масштаба.

Топографический план - это уменьшенная ортогональная проекция местности на горизонтальную плоскость.

Картой называется построенное в картографической проекции с учетом кривизны Земли, уменьшенное, обобщенное изображение Земли или отдельных ее частей.

Профиль представляет уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению. Профили используют для проектирования и строительства линейных инженерных сооружений.

Отличительные признаки плана и карты:

1) На планах изображается меньшая площадь, нет искажений длин линий и углов.

2) На планах не учитывается кривизна Земли.

3) На планах используют более крупные масштабы: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

на картах - 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

4) На планах нет параллелей и меридианов, а имеется только координатная сетка.

5) Различается номенклатура, т.е. система разграфки и обозначений отдельных листов карт и планов.

Масштаб - отношение длины отрезков на планах или картах к горизонтальному проложению этого отрезка на местности. Масштабы бывают:

а) численный (в виде дроби), б) линейный (в виде линии), в) поперечный, позволяющий строить на чертежной бумаге с помощью измерителя и масштабной линейки отрезки с погрешностью равной 0,1 мм.

Под точностью масштаба понимают отрезок на местности соответствующий минимальному расстоянию на плане в 0,1 мм. Например, точность масштаба 1:500 соответствует 0.05м.

Содержание планов и карт. Условные знаки.

Технология составления планов.

Объекты местности на планах и картах изображаются условными топографическими знаками, которые бывают масштабными (контурными) и внемасштабными. Масштабными условными знаками изображают объекты местности (элементы ситуации), например контур леса или пашни, в масштабе плана (карты). Они позволяют определить размеры объекта в плане и его площадь.

Внемасштабные условные знаки применяют для изображения предметов, которые из-за небольших размеров невозможно показать на плане или карте в масштабе, например пункты геодезической сети, колодцы, столбы и др.

Неавтоматизированная ("ручная") технология составления планов включает:

1) Построение с помощью линейки Дробышева координатной сетки со сторонами 100х100мм с погрешностью 0.2 мм ;

2) Оформление внешней рамки;

3) Оцифровка координатной сетки в соответствии с координатами точек теодолитного хода и с учетом последующего размещения результатов теодолитной, тахеометрической съемок и нивелирования по квадратам;

4) Нанесение по координатам точек съемочного обоснования с контролем по результатам полевых измерений углов и длин линий;

5) Перенесение на план элементов ситуации с абрисов. Абрис - схематичный чертеж местности составленный по результатам натурных измерений.

6) Нанесение характерных точек местности на план, подписание их высот и вычерчивание границ (контуров участка);

7) Проведение горизонталей для изображения рельефа местности;

8) Окончательное оформление плана в соответствии условными знаками.

Рельеф

Рельеф это — совокупность неровностей поверхности суши, дна океанов и морей, многообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Формы рельефа могут быть положительными, или выпуклыми (холмы, возвышенности, горы), и отрицательными, или вогнутыми (впадины, котловины, речные долины), простыми и сложными. Знание рельефа местности необходимо при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений: дорог, мостов, тоннелей, аэродромов, гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений При решении ряда инженерных задач необходимо знать свойства горизонталей:

1) бергштрихи направлены в сторону понижения;

2) основания цифр, которыми подписаны горизонтали, располагаются в направлении понижения ската;

3) к водоемам и водотокам местность понижается;

4) в одну сторону от горизонтали местность повышается, а в другую понижается;

5) горизонтали перегибаются на водораздельных линиях хребтов и тальвегах лощин;

6) отметка точки на горизонтали равна отметке горизонтали;

7) разность высот смежных горизонталей называется высотой сечения рельефа и обозначается буквой h;

8) отметки горизонталей всегда кратны высоте сечения рельефа;

9) горизонтали являются непрерывными линиями. Горизонтали, прерванные у рамки плана, замыкаются за пределами плана;

10) горизонтали никогда не пересекается, поскольку они лежат на разных высотах. Исключения возможны в горных районах, когда горизонталями изображают нависший утес;

11) все точки местности, лежащие на горизонтали, имеют равные отметки.

Высота сечения рельефа в пределах плана или карты строго постоянна. Её выбор зависит от характера рельефа, масштаба и назначения карты или плана. Для определения высоты сечения рельефа иногда пользуются формулой h = 0,2 мм · М, где М – знаменатель масштаба. Такая высота сечения рельефа называется нормальной.

5. Расстояние между соседними горизонталями на плане или карте называется заложением ската или склона. Заложение есть любое расстояние между соседними горизонталями (см. рис. 8), оно характеризует крутизну ската местности и обозначается d. Вертикальный угол, образованный направлением ската с плоскостью горизонта и выраженный в угловой мере, называется углом наклона ската ν (рис. 9). Чем больше угол наклона, тем круче скат. Рис. 9. Определение уклона и угла наклона ската

Другой характеристикой крутизны служит уклон i. Уклоном линии местности называют отношение превышения к горизонтальному проложению. Из формулы следует (рис. 9), что уклон безразмерная величина. Его выражают в сотых долях (%) или тысячных долях – промиллях (‰). Если угол наклона ската до 45°, то он изображается горизонталями, если его крутизна более 45°, то рельеф обозначают специальными знаками. Например, обрыв показывается на планах и картах соответствующим условным знаком (рис. 10). Виды геодезических измерений

Вид геодезических измерений – классификационная категория геодезических измерений, выделяемая по признаку измеряемой геодезической величины.

Различают следующие виды геодезических измерений:

Угловые (геодезические) измерения – вид геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величиной яв-ляются горизонтальные и (или) вертикальные углы (зенитные расстояния).

Линейные (геодезические) измерения – вид геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величиной яв-ляются длины сторон геодезических сетей (расстояния или их разности).

Геодезические измерения превышений – вид линейных геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической вели-чиной являются разности высот пунктов (точек).

Гироскопические измерения (гироскопическое ориентирование) – вид угловых геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величи-ной являются азимуты направлений, определенные с помощью гироскопических приборов.

Геодезические измерения координат (координатные измерения) – вид геодезических измерений, в которых измеряемой геодезической величиной являет-ся положение геодезических пунктов относительно исходных пунктов в заданной отсчетной системе

виды погрешности:

1. Грубые погрешности, когда результаты измерений значительно отличаются от истинного значения.

2. Бывают систематические, которые возникают по конкретным причинам, по определённой математической зависимости.

3. Случайные погрешности, возникают хаотично по непонятным причинам, вне математической закономерности.

Погрешность.

Абсолютная погрешность-разность между результатом измерения и системным значением измеряемой величины. Абсолютная погрешность- это то что есть, то что должно быть. За истинное значение принимают результат получаемый теоретическим путём высокоточного измерения. Относительная погрешность- отношение абсолютной погрешности к результату измерения. Выражается всегда простой дробью с 1 в числителе

Светодальномеры.По методу определения времени прохождения света по измеряемой линии светодальномеры можно делить на импульсные, фазовые и комбинированные.

В импульсных светодальномерах излучение высокой интенсивности производится в виде кратковременных импульсов, а время прохождения световым импульсом расстояния до отражателя и обратно определяется непосредственно с помощью быстродействующего датчика времени либо с последующим преобразованием временного интервала. Принцип измерения показан на рисунке 21.

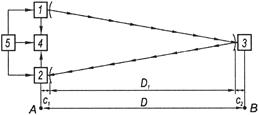

|

Импульс электромагнитных колебаний передатчиком 1 направляется к отражателю 3; одновременно часть импульса направляется на индикатор времени 4. Отраженный импульс улавливается приемником 2 и регистрируется индикатором времени. Для образования сигнала и обеспечения работы частей дальномера служит источник энергии 5. |

Рисунок 21 – Принцип измерения расстояния светодальномером |

|