- •26. Опирания объемных блоков.

- •27. Деревянные стены.

- •28. Перегородки. Виды перегородок

- •29. Кирпичные перегородки, из шлакобетонных камней, стеклоблоков и стеклопрофилата.

- •36) Перекрытия. Их классификации и требования к ним

- •§ 6.2. Деревянные перекрытия

- •38) § 6.3. Железобетонные перекрытия

- •39) Сборные железобетонные перекрытия

- •51) Кровля. Основные виды, требования предъявляемые к ним.

- •52) Кровли из металлических листов, из рулонных материалов.

- •53) Водоотвод с крыш.

- •54) Скатные крыши и их конструкции.

- •55) Несущие конструкции скатных крыш.

Искусственные основания

Искусственные основания устраивают тогда, когда грунт обладает слабой несущей способностью и не может быть использован в качестве естественного основания, Такие основания создают путем уплотнения, закрепления, замены слабого грунта грунтом с большей несущей способностью или путем передачи нагрузки на заглубленные слои грунта при помощи специальных инженерных устройств (сваи, опускные колодцы и др.). Искусственное улучшение свойств слабого грунта достигается путем поверхностного или глубинного уплотнения. Поверхностное уплотнение грунта осуществляют катками (на глубину 15—20 см), пневматическими трамбовками или трамбовочными плитами (на глубину до 1,5—2 м) и другими механическими способами.

Глубинное уплотнение слабых грунтов выполняют при помощи грунтовых или песчаных свай, образуемых путем пробивания скважин и заполнения их песком или грунтовым материалом с уплотнением.

Простейшим видом грунтовых искусственных оснований являются песчаные подушки. Слой слабого грунта под будущим фундаментом удаляют и вместо него насыпают песок (с тщательным уплотнением). Подушки можно устраивать также из материала большой несущей способности: гравия, щебня или смеси грунта с гравием или щебнем.

К более сложным способам искусственного улучшения свойств грунтов относят закрепление их различными вяжущими материалами, нагнетаемыми под давлением через инъекторы: цементным молоком (цементация), раствором жидкого стекла и отвердителя (силикатизация), горячим битумом или холодной битумной мастикой (битумизация). Вяжущие материалы после отвердения связывают частицы грунта в прочный камневидный монолит.

2)Конструктивные схемы

3)Ленточные фундаменты

Ле́нточный фундамент представляет собой замкнутый контур (ленту) – полосу из железобетона, укладываемую под всеми несущими стенами здания и распределяющую вес здания по всему своему периметру. Таким образом, оказывая сопротивление силам выпучивания почвы, избегая проседания и перекоса здания.

Ленточный фундамент позволяет возводить на своем основании различные строения: от деревянных до монолитных домов. При этом использовать намного меньшее количество строительных материалов, и проводить меньшее количество земляных работ в сравнении с фундаментом монолитным (и в конечном итоге, заметно снижает стоимость всего фундамента), что делает ленточный фундамент самым популярным видом основания при строительстве загородных домов и дач.

Устройство ленточного фундамента производится на песчано-гравийную подушку, которая сверху покрывается гидроизоляцией во избежание ее размытия грунтовыми водами. Если вес возводимого здания не высок, например небольшой деревянный дом, то устройством подушки из песка и гравия можно пренебречь.

По способу устройства выделяют два вида ленточного фундамента:

Монолитный

Сборный

Устройство монолитного ленточного фундамента предполагает вязку арматурного каркаса и заливку его бетоном на самом строительном объекте, за счет чего и достигается целостность, или неразрывность – монолитность основания фундамента.

Сборный ленточный фундамент (так же как и в случае с железобетоном) предполагает крепление между собой железобетонных блоков. Данное крепление выполняется посредством цемента с использованием армирования.

По глубине заложения:

Мелкозаглубленный

Глубокозаглубленный

Выбор глубины заложение фундамента зависит от несущей способности почвы и предполагаемых проектных нагрузок на него. Например, для того чтобы поставить деревянный дом, устройство фундамента не должно быть глубоким, а в случае возведения тяжелого монолитного дома, будет целесообразным устройство его фундамента, опирающегося на более плотные слои грунта. К тому же, деревянный или каркасный дом сам по себе является легким строением, и давление оказываемое таким зданием на фундамент, а следовательно и на почву, часто может оказаться недостаточным для препятствования силам выпучивания почвы, которые будут стремиться выдавить дом.

Ленточный фундамент также как и монолитный, позволяет устройство цокольного этажа, либо подвала. В случае наличия подвала, верхние слои грунта, находящиеся внутри фундамента, между его стен, снимаются. И соответственно, если цокольный этаж не планируется – грунт можно не трогать, и таким образом сократить количество земляных работ.

Для того чтобы избежать чрезмерного давления веса строения на фундамент, ширина его стенок не должна быть уже ширины стен возводимого здания. Как правило, для более устойчивого положения здания, ширина стенок фундамента должна быть больше ширины стен здания, минимум на 10 (десять) см. Также, для более устойчивого положения всего строения, ленточный фундамент делают расширяющимся к основанию. То есть, его поперечное сечение выглядит в виде трапеции, расходящейся к основанию. Также возможно и устройство ленточного фундамента с поперечным сечением в виде прямоугольника.

Как известно, фундамент испытывает и поперечные и продольные нагрузки. В случае с ленточным фундаментом, избежать поперечных нагрузок достаточно просто. Для этого необходимо сделать высоту фундамента в два раза (или более) больше его ширины. Это позволит заметно снизить количество поперечных нагрузок и избежать поперечной деформации фундамента. Именно это и обуславливает возможность использования в арматурном каркасе ленточного фундамента в качестве поперечной арматуры – гладкую арматуру.

4)Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять на столбчатые. Фундаментные столбы из бута, бутобетона, бетона и железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м . Ширина подушки должна превышать ширину фундамента на 20 см в каждую из сторон, глубина зависит от качества грунта. Гидроизоляцию песчано-гравийной подушки делают из подручных материалов (рубероид, толь, полиэтиленовая пленка).

Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5 - 3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками. Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента - 4 - 5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большого расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры здания.

Столбы можно выполнять ступенчатой формы или прямоугольной и возводить из бута, бутобетона, бетона, железобетона и кирпича. Технология возведения таких фундаментов аналогична технологии ленточных фундаментов, с единственной разницей - в размерах фундамента.

5)Сплошные фундаменты

Проектирование плитных фундаментов производят на основании результатов инженерно-геологических изысканий на месте строительства. Конструкция фундамента такого вида должна обеспечить прочность и долговечность сооружения. Тип фундамента выбирается в зависимости от назначения и эксплуатации здания.

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, расположенную под всей площадью здания. Плита жестко армируется по всей площади, что делает ее устойчивой к различным нагрузкам и движениям грунта.

Возведение плитных фундаментов особенно востребовано в сейсмически нестабильных районах, на слабых и размываемых грунтах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Особенно эффективно применение плитных фундаментов на пучинистых и проседающих грунтах.

В зависимости от назначения возводимого здания плитный фундамент может быть сооружен в виде плоской или ребристой плиты, а также в виде перекрестных монолитных лент. Плитные фундаменты могут быть выполнены из железобетонных плит. Для больших зданий и сооружений с подземными помещениями используют коробчатые фундаменты.

Плитный фундамент сооружается на месте строительства. Под фундамент устраивается бетонное основание из бетона М50, толщина основания – не менее 100 мм. Если строительство ведется на грунтах с высоким уровнем подземных вод, под основание предварительно делают песчаную подушку толщиной 20 см. Песок тщательно трамбуют. Основание накрывают слоем гидроизоляции для защиты фундаментной плиты от грунтовой влаги. Для фундаментной плиты сооружают арматурный каркас из металлических прутьев и проволоки. Арматурный каркас обязательно сваривают, чтобы конструкция была жесткой – это нужно для того, чтобы плита не разрушилась при движениях грунта.

6)Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются при строительстве на просадочных грунтах, а также при грунтах с низкой несущей способностью (менее 1,5 кг/см²). В зависимости от способа передачи нагрузки от конструкций здания или сооружения на грунт различают сваи – стойки и висячие сваи. Сваи – стойки используются в ситуации, когда мощный слой грунта высокой несущей способности находится под пластами слабого грунта на относительно небольшой глубине. В таком случае, сваи прорезают толщу слабого грунта и опираются на прочный грунт, передавая на него усилия от вышерасположенных конструкций. В случае, когда грунт с высокой прочностью расположен на недостижимой для свай глубине, то используются висячие сваи, которые, уплотняя при погружении грунт между сваями, позволяют использовать его в качестве основания. В таком случае при расчете свайного фундамента учитывается как трение боковой поверхности сваи о грунт, так и работа пяты сваи. Свайные фундаменты имеют ростверк, опирающийся непосредственно на оголовки свай и предназначенный для передачи нагрузки от конструкций здания или сооружения. По виду материала свайные фундаменты бывают деревянные, железобетонные, набивные бетонные и железобетонные, стальные и грунтовые. По методу погружения в грунт свайные фундаменты бывают забивные, набивные и завинчивающиеся. Тип свайного фундамента определяется в зависимости от характера работы конструкций здания или сооружения, комбинаций нагрузок, гидрогеологических характеристик грунта, наличия предприятий стройиндустрии, технологических возможностей специализированных предприятий и экономической эффективности. В настоящее время для индустриального строительства используются забивные и буронабивные железобетонные сваи.

7)Проектирование подвалов , входы в подвальные этажи

Различают три типа подземной части гражданских зданий: с подвалом, с техническим подпольем и без подвала.

В подвалах размещают различные подсобные службы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию здания. Однако в настоящее время в связи с центральным теплоснабжением домов количество зданий с подвалами сократилось. Для трассировки инженерных сетей и коммуникаций внутри здания устраивают технические подполья. Это создает не только удобство их эксплуатации, но и снижает затраты на строительство здания в целом.

При возведении зданий без подвалов стоимость подземной части уменьшается. Однако следует иметь в виду, что необходимо устраивать заглубленные помещения для узлов управления инженерными коммуникациями (ввод электроэнергии, водопровода, теплосети).

Наружные стены подземной части подвалов обычно выполняют из тех же материалов, что и фундаменты бесподвальных зданий. Они должны обладать достаточной устойчивостью против горизонтального давления грунта, а при отапливаемых подвалах — также надлежащими теплотехническими качествами. Для освещения и проветривания подвалов в их наружных стенах устраивают окна, расположенные ниже уровня земли, а перед окнами — колодцы, называемые приямками.

Входы в подвальные этажи могут быть устроены внутри здания в месте расположения лестничной клетки или в виде открытых наружу одномаршевых лестниц, располагаемых в особых приямках. Эти лестницы примыкают обычно к наружной стене и ограждены подпорной стенкой.

Для зашиты от осадков приямки могут быть перекрыты или ограждены пристройкой.

Особое внимание при устройстве подвалов, как и вообще при устройстве фундаментов, необходимо уделять их гидроизоляции. Для бесподвальных зданий это важно, если грунтовые воды агрессивны. Защита от грунтовой сырости осуществляется устройством горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев толя или рубероида, склеенных соответственно дегтевой или битумной мастикой, или же слоя цементного раствора (состава 1:2 с добавкой цезерита) толщиной 2…3 см. Вертикальная гидроизоляция осуществляется тщательной окраской наружных поверхностей стен фундамента, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом. При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,8 м применяют оклеечную изоляцию, состоящую из двух слоев рубероида на битумной мастике. Рекомендуется также для стен подвалов дополнительное устройство глиняного замка из слоя мятой увлажненной глины. Существуют и другие способы устройства гидроизоляции.

При наличии агрессивных вод фундаменты выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопорт-ландцементе. Чтобы предупредить проникание дождевых и талых вод к подземным частям здания, производят планировку поверхности участка под застройку, создавая необходимый уклон для отвода поверхностных вод от здания. Вокруг здания вдоль наружных стен устраивают отмостку из плотных водонепроницаемых материалов (асфальт, асфальтобетон и др.). Ширину отмостки обычно принимают не менее 0,5 м с уклоном от здания 2…3%. Для устройства отмостки используют также специальные сборные плиты.

8)Гидроизоляция. Конструктивные решения. Планировка, отмастка.

Вертикальные поверхности фундаментов бесподвальных зданий эффективно изолировать только при условии воздействия на них агрессивной жидкой среды по всем смачиваемым поверхностям.

Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги эффективной гидроизоляцией, которая устраивается по верхней горизонтальной поверхности фундамента, является гидроизоляция из двух слоев гнилостойкой изоляции на битумной основе (изола, гидроизола, фольгоизола, армобитэпа или стеклорубероида), слоя асфальтовой изоляции толщиной 15 мм или слоя цементного раствора состава Ц:П (1:2) толщиной 20...30 мм. Горизонтальную гидроизоляцию наружных стен укладывают на 150...200 мм ниже уровня пола первого этажа (на одном уровне с подготовкой) и на 150...200 мм выше отмостки или отметки тротуара с перекрытием в каждом случае не только стены, но и внутренней штукатурки. Горизонтальную изоляцию внутренних стен укладывают на 100... 150 мм ниже пола первого этажа.

В стене, где подготовка под пол по обе ее стороны находится на разных уровнях, гидроизоляцию располагают в уровне пониженной подготовки, причем вертикальный участок стены, соприкасающийся с грунтом, должен быть изолирован двумя слоями окрасочной битумной изоляции.

При заложении фундаментов на глубину более 1,2 м в водонепроницаемых или слабопроницаемых грунтах возможно скопление воды (в периоды обильных дождей и снеготаяния) в пазухах бывшего котлована (или траншеи). В этом случае по наружным вертикальным поверхностям фундаментных стен эффективно устраивать безнапорную окрасочную битумную изоляцию (вертикальную).

В зданиях с подвалами защита горизонтальных и вертикальных поверхностей стен от капиллярной грунтовой влаги является обязательной даже при отсутствии грунтовых вод в зоне расположения подвального помещения. Горизонтальную изоляцию от капиллярной сырости выполняют в двух уровнях: на уровне пола подвала и выше уровня отмостки не менее чем на 150 мм (или в уровне верха цоколя). В качестве вертикальной противокапилляр-ной изоляции также эффективна окрасочная битумная изоляция

При расположении уровня грунтовых вод на 1 м ниже пола подвала в качестве гидроизоляции пола эффективна бетонная подготовка с противокапиллярной изоляцией. Кроме того, под наружными и внутренними стенами и под столбами на уровне подготовки пола подвала располагают изоляционный слой.

При наличии грунтовых вод на уровне до 1 м от пола в его конструкции необходимо предусматривать изолируемый слой и делать сплошной чистый пол из водонепроницаемых материалов — асфальта или цементного раствора с уплотняющими добавками ( 45, а).

При напорах грунтовых вод от 0,1 до 0,2 м масса обычной конструкции пола подвала является достаточной, чтобы погасить напор. В этом случае горизонтальные и вертикальные поверхности эффективно защищать цементной штукатуркой или окрасочной битумной изоляцией. Слои такой изоляции наносят по бетонной подготовке пола, а также на выровненную раствором наружную поверхность подвальных стен. Снаружи вертикальную изоляцию стен эффективно защищать глиняным замком толщиной 0,25 м, расположенным на 0,5 м выше самого высокого уровня грунтовых вод.

9)Гидроизоляция при больших напорах грунтовых вод

При напоре воды от 0,2 до 0,8 м гидроизоляцию по наружным поверхностям фундаментных стен и гидроизоляцию пола подвала конструктивно выполняют как противонапорную, а полы — утяжеленными. Гидроизоляция пола, уложенная по выравнивающей стяжке бетонной подготовки, обязательно должна быть соединена с нижней горизонтальной изоляцией фундамента и наружной вертикальной изоляцией стен. Изоляцию пола защищают слоем цементного раствора толщиной 20...30 мм, на который для погашения напора укладывают слой тяжелого бетона толщиной 150... 200 мм.

Если уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде железобетонной плиты, заведенной под стены здания. На плиту укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол. Выбор эффективной гидроизоляции в этом случае зависит от величины напора грунтовых вод ( 45, б). При повышенных напорах грунтовых вод следует предусматривать искусственное понижение их уровня.

Горизонтальную гидроизоляцию стен подвала при напорах 0,2,..0,8 м и выше укладывают так же, как и в случаях, рассмотренных ранее: на уровне пола подвала и выше тротуара или отмостки.

Вертикальную гидроизоляцию от напорных вод во всех случаях необходимо поднимать на 50 см выше самого большого (обычно весеннего) уровня стояния грунтовых вод. Выше противонапорной гидроизоляции устраивают противокапиллярную изоляцию.

При применении окрасочной изоляции на вертикальных поверхностях, а оклеенной на горизонтальных их соединяют известными способами.

10)Стены. Требования, предъявляемые к ним.

Стены являются важнейшими конструктивными элементами зданий, которые служат не только вертикальными ограждающими конструкциями, но и нередко несущими элементами, на которые опи-раются перекрытия и покрытия. В связи с указанным назначением стен при разработке проекта здания особое внимание уделяют выбору конструктивной схемы здания и вида стен. В зависимости от назначения здания стены должны удовлетворять следующим требованиям: быть прочными и устойчивыми; обладать долговечностью, соответствующей классу здания; соответствовать степени огнестойкости здания; обеспечивать поддержание необходимого температурно-влажностного режима в помещениях; обладать достаточными звукоизолирующими свойствами; быть технологичными в устройстве, обеспечивать максимально возможную индустриальность при возведении; быть экономичными, т.е. иметь минимальный расход материалов, массу единицы площади, наименьшие трудозатраты и расход средств; отвечать архитектурно-художественному решению, поскольку стены являются, по существу, одним из основных структурных частей зданий, формирующих их архитектурный облик.

По роду применяемых материалов стены могут быть каменные (из искусственных и естественных камней),деревянные, грунтовые и из синтетических материалов. По характеру работы стены бывают несущими, самонесущими и навесными. Несущими являются стены, которые выступают не только в качестве ограждений, на них опираются также конструкции покрытия или перекрытия. При конструктивной схеме с самонесущими стенамивертикальные нагрузки от перекрытий воспринимают столбы или колонны. Стены выполняют только ограждающие функции. В этом случае они воспринимают горизонтальные ветровые нагрузки, которые передают их на конструкции каркаса (балки и колонны). Такие стены воспринимают только нагрузки от вышерасположенных стен. Применениенавесных стен, которые выполняют только ограждающие функции, характерно для каркасных зданий.

По конструкции и способу возведения каменные стены делят на четыре группы: из мелкоштучных элементов (мелких камней); из крупных камней (блоков); монолитные и крупнопанельные. Кладкой называют конструкцию, выполненную из отдельных камней (естественных или искусственных), швы между которыми за-полняются строительным раствором.

Для обеспечения нормальной работы и монолитности стен их возводят с соблюдением правил, определяющих их разрезку. Так, кладку стен производят с расположением камней горизонтальными рядами, а вертикальные швы не совпадают. Это несовпадение вертикальных швов называют перевязкой. Перевязка швов обеспечивает равномерное распределение нагрузки и вовлечение в совместную работу всех камней, образующих стену. Для кладки стен из камней, а также устройства стен из крупных блоков и панелей используют известково-цементные, цементно-глиняные или цементные растворы.

Монолитные стены выполняют с помощью специальной опалубки, в которую укладывается материал стены. Опалубку по мере возведения стен передвигают по высоте.

11)Особенности фундаментов высотных зданий

12)Конструктивные особенности стен

13)Классификация стен

Каменные подразделяются на:

стены из каменной кладки;

монолитные;

крупнопанельные стены.

Каменная кладка стен выполняется из искусственных или природных камней, швы между которыми заполняются строительными растворами.

По материалам :

-каменные ; - деревянные ; - грунтовые : -синтетические.

По конструкции и способу возведения :

- из мелкоштучных материалов

-из крупных камней и блоков

-монолитные материалы

-крупнопанельные

14)Кирпичные стены

Кирпичные стены, по своей структуре, подразделяются на:

1. однородные стены, сложенные из обыкновенного кирпича, или легкого строительного кирпича;

2. облегченные и неоднородные стены, в которых часть кирпичной кладки заменена другими материалами или воздушной прослойкой (рис. 1.).

Наиболее распространен кирпич обыкновенный (полнотелый) или силикатный. Толщина однородных стен кратна 1/ 2 кирпича:

½ кирпича – 120 мм;

1 ½ кирпича – 380 мм;

2 кирпича – 510 мм;

½ кирпича – 640 мм

кирпича – 770мм; и.т.д. (полкирпича – 120 мм + шов (10 мм) = 130 мм).

Толщина горизонтального шва 1,2 см - при этом 13 рядов кладки кирпича составляют 1м.

В строительной практике преимущественно применяется (из большего количества) 2 вида перевязок: цепная (двухрядная) и ложковая (многорядная) (рис. 1.).

В зданиях свыше 7-ми этажей, в углах и местах пересечений наружных и внутренних стен, устанавливаются стальные анкерные связи. Они должны входить в каждую из примыкающих стен не менее чем на 1м.

В зданиях малоэтажных, а также в верхних этажах многоэтажных зданий следует использовать для кладки наружных стен пустотелый и легкий (пористый) кирпич или облегченную кладку.

15)Карнизы

Карнизами называют горизонтальные профилированные выступы стен. Карниз, расположенный по верху стены, называют венчающим, или главным. Величина выступа карниза за поверхность стены называют выносом карниза, или карнизным свесом. Кроме венчающего карниза могут устраиваться промежуточные карнизы, имеющие меньший вынос и располагаемые обычно на уровнях некоторых междуэтажных перекрытий, а иногда и под оконными проемами. В последнем случае они имеют еще меньший вынос и называются поясками.

Иногда устраивают отдельные карнизы над проемами. Такие карнизы называются сандриками. Карнизы и сандрики в последние годы, как правило, выполняют из сборных блоков. Карнизы отводят от стен дождевую и талую воду и таким образом предохраняют их от увлажнения .

Венчающий карниз кирпичной кладки стены при небольшом его выносе (до 30мм и не более 1/2 толщины стены) можно выкладывать из кирпича путем постепенного выноса рядов кладки (на 60-80мм в каждом ряду). При выносах более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит, консольно заделанных в стены .

Для обеспечения устойчивости карниза внутренние концы железобетонных плит перекрывают продольными сборными железобетонными балочками, которые крепят к кладке при помощи заделанных в нее стальных анкеров .

Предохранению стены от смачивания дождевой водой способствует устройство подоконных водосливов из оцинкованной кровельной стали, керамических плиток или фасонных элементов из синтетических материалов.

16)Фронтон, пилястры , контрфорсы.

Устойчивость кирпичных стен большой протяженности и высоты обеспечивается устройством узких вертикальных утолщений, называемых пилястрами. Пилястры целесообразны, в частности, в местах опирания на стены элементов перекрытия или покрытия (рис.13).

Фронтоном называется передняя сторона (завершение фасада здания, портика, колоннады).

Контрфорсами называются пилястры, толщина которых книзу возрастает, вследствие чего наружная грань их получается наклонной. Иногда часть стены выходит вперед относительно остальной плоскости, образуя выступ наружу.

17)Перемычки

Проемы перекрывают перемычками, воспринимающими нагрузку вышележащей кладки, а иногда и перекрытий, и передающими ее на простенки. Раньше при возведении каменных стен применяли клинчатые, плоские и арочные перемычки (рис. 13, 14, 15.).

Брусковые перемычки применяют для перекрытия проемов в самонесущих стенах шириной до 2,25 м, их выполняют из сборных железобетонных брусков сечением, равным поперечному сечению кирпича с учетом растворного шва 120x175 и 120x150 мм.

При ширине проемов в самонесущих стенах более 2,25м применяют сборные железобетонные балочные перемычки сечением, кратным поперечному сечению кирпича 120x220, 120x300мм (рис. 3, 5, 7, 14.).

При отсутствии стандартных железобетонных брусков проемы шириной до 2 м перекрывают рядовыми перемычками. Для их устройства под нижний ряд кирпичей прокладывают арматуру из круглой стали d = 6мм или полосовую прокатную сталь.

При проемах шириной более 2 м или при больших нагрузках иногда применяют армокаменные перемычки, отличающиеся от рядовых тем, что в вертикальные продольные швы кладки над проемами закладывают каркасы из круглой стали.

18)Виды деформационных швов

Деформационные швы.

Швы бывают температурные и осадочные (рис.16.).

Температурные швы выполняются в стенах большой протяженности во избежание появления трещин от изменения температуры. Расстояние между ними от 25 до 200 мм в зависимости от климата и материала стен.

Осадочные швы устраиваются:

на границах участков в разной нагрузкой на основание;

на границах участков, расположенных на разнородных грунтах;

на границах участков с разной очередностью застройки;

во всех тех случаях, когда можно ожидать неравномерную осадку смежных участков здания.

19)Балкон лоджии эркеры

Балконом называется открытая площадка с ограждениями, вынесенная из плоскости наружных стен здания. Состав основных элементов балкона: несущая плита, конструкция пола и ограждение (рис.18.).

В зданиях с несущими наружными каменными стенами балконы устраивают в виде консольной железобетонной плиты, надежно защемленной вышележащей стеной, в виде плиты, уложенной на железобетонные консоли или кронштейны. Балконные плиты, консоли и кронштейны до установки вышележащей стены должны иметь анкеровку. Ограждения балконов выполняются из металлических решеток, стойки которых заделывают в балконные плиты, из плоских асбестоцементных или волокнистых пластиков, из цветного армированного стекла и других материалов.

Лоджия — неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее:

стены с двух сторон;

ограждение с открытой стороны;

оконный блок с дверью со стороны, примыкающей к помещению.

Может иметь покрытие и быть остеклённой. Имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает

Эркер — выступающая из плоскости фасада часть помещения. Позволяет увеличить внутреннее пространство жилища, а также улучшить его освещённость и инсоляцию, в связи с чем эркер обычно остеклён, часто по всему периметру.

Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы. Могут быть как одно-, так и многоэтажными. Несущими для эркеров являются консольные балки или камни. Выступающая часть фасада с несущими стенами (идущими от самого фундамента здания) носит уже другое название — ризалит. Верхняя часть эркера выполняется в виде ската, иногда даже нескольких

Билет 20.Здания из крупных блоков

Стены из крупных бетонных блоков, хотя и более индустриальны в сравнении с кирпичными и мелкоблочными, все же обладают значительным недостатком: очень велика их масса, особенно при использовании природных камней и тяжелых бетонов. Вместе с тем крупноблочное строительство ведет к сокращению сроков строительства, снижению стоимости и уменьшению трудоемкости монтажных работ.

Крупные стеновые блоки из природного камня выпиливают механизированным путем из массива горных пород. Наибольшее применение получили крупные блоки из пильного известняка. Местные номенклатуры крупных стеновых блоков зависят от свойств пород известняка, главным образом от их однородности и трещиноватости. Исходя из этого принимают и тип разрезки стен. Крупные стеновые блоки из пильных известняков применяют марок 35—200. В номенклатуру блоков из известняка входят простеночные блоки. Перемычечные блоки изготавливают железобетонными (в зависимости от климатических условий— из легкого или тяжелого бетона). В ряде мест объединяют перемычечный блок с балконной плитой. Крупные стеновые блоки из пильного известняка применяют для наружных стен в качестве лицевых без дополнительной отделки фасадов. В некоторых районах, где основным стеновым материалом являются керамические изделия, изготавливают и применяют крупные стеновые блоки из кирпича или керамических пустотелых камней, называемых крупными кирпичными блоками. Крупные кирпичные блоки имеют недостаток — необходимость применения ручного труда при изготовлении. Однако использование приспособлений для частичной механизации кирпичной кладки значительно облегчает труд каменщиков, ведущих кладку в заводских условиях: производительность труда в связи с этим повышается на 50-100%. Номенклатура крупных блоков из кирпича учитывает конструктивную схему жилых зданий с преимущественно несущими продольными стенами. Эта номенклатура содержит простеночные, подоконные, угловые, торцовые, перемычечные и поясные блоки наружных стен. В конструкции перемычечных блоков предусмотрены две вертикальные четверти, горизонтальная четверть сверху для опирания панелей перекрытия и горизонтальная четверть снизу для примыкания оконных и дверных коробок. Вертикальные стыки крупных кирпичных блоков замоноличиваются бетоном, заполняющим пазы блоков.

Билет 21.Типы крупных блоков

Номенклатура (каталог) предусматривает выпуск специальных типов блоков — угловых, цокольных, карнизных, блоков для стен лестничных клеток, оконных импостов и др. Крупные блоки — продукт заводского изготовления, как правило, на базе местного сырья. Крупные блоки из природного камня экономичны при высокомеханизированной их добыче, распиловке и транспортировке. Простеночные блоки делают с четвертями, а для снижения веса в блоках устраивают цилиндрические вертикальные пустоты. Толщина стен из крупных блоков принимается кратной 100 мм. Основные размеры — 400,500 и 600 мм. В тех случаях когда толщина крупных блоков наружных стен по расчету 400 мм и менее, целесообразно применять легкобетонные панели. Блоки внутренних стен имеют толщину 200, 300 и 400 мм. Блок, используемый для перемычек (блок-перемычка), имеет две четверти: сверху — для опирания настила перекрытия, снизу — для оконной коробки. Для торцовых стен крупноблочных зданий вместо блоков-перемычек используют поясные блоки, которые не имеют четвертей. Крупные блоки, за исключением санитарно-технических и карнизных перемычек, не армируют, в них закладывают монтажные петли. Перемычечные блоки (работающие как балки) армируют стальной арматурой, все сварные соединения замоноличивают.

Блоки наружных стен изготовляют с наружной поверхностью, офактуренной декоративным бетоном или облицованной керамическими и другими плитами. Внутренняя поверхность в заводских условиях подготавливается под отделку. Связь продольных и поперечных стен осуществляется стальными связями, закладываемыми в горизонтальные растворные швы, на каждый этаж должна быть положена одна связь. Поскольку стыки более подвержены атмосферным воздействиям, они должны быть тщательно выполнены, что обеспечивает сохранность стальных закладных частей от воздействия влаги, газов, кислот, токов и т. п. Вертикальные стыки бывают закрытыми и открытыми. Закрытые стыки устраивают при стыковании внутренних стен и горизонтального перемычечного ряда наружных стен. Также производится стыкование простеночных и подоконных блоков. Вертикальные швы предварительно проконопачивают пеньковой паклей, а затем зачеканивают на глубину 20—30 мм раствором.

Открытые стыки устраивают при сопряжении простеночных блоков, устанавливаемых рядом. Шов стыка обычно проконопачивают пеньковой паклей и зачеканивают раствором, затем открытый с внутренней стороны стык заполняют бетонными вкладышами, а образовавшийся при этом колодец заполняют легким бетоном. В этом случае применяют цементные растворы марки 100.

При кладке стен из природных крупных блоков связь между наружными и внутренними стенами осуществляется закладкой в их горизонтальные швы арматурных сеток из круглой стали диаметром 6 мм. Анкеровка панелей перекрытий со стенами производится закладкой в горизонтальные швы стен и зазоры между панелями перекрытий анкеров из круглой стали. Цокольные блоки укладывают по слою гидроизоляции, который располагают по верхней, выровненной поверхности фундаментов. Для устройства балконов в блоках наружных стен в заводских условиях делают гнезда, куда крепят балконные панели.

Карнизные блоки устанавливают по слою раствора на верхние стеновые блоки и крепят анкерами к панелям перекрытий, применяя цементный раствор марки М100

Билет 22.Разрезка панельных стен.

Панель —элемент стены полносборного здания, глухая или с проемами, представляет собой пластину. Бе конструкция определяется условиями эксплуатации (внешний и внутренний климат) и специализацией заводов сборного железобетона по материалам (легкие или ячеистые бетоны), размеры— планировкой и конструктивной системой здания и технологией изготовления, транспорта и монтажа. Из-за значительного перепада в зимнее время комнатной и уличной температур и влажности воздуха плоские панели наружных стен, подчиняясь физическим свойствам строительных материалов (расширению внутренних и сжатию наружных слоев), приобретают некоторую кривизну. Приближенно они могут рассматриваться как сферические выпуклые четырехугольники. Выпуклость их обращена внутрь здания, а центр сферы приближается из бесконечности по мере нарастания разности атмосферных условий. В связи с этим боковые грани панелей приобретают пирамидальную форму и создают тенденцию к раскрытию швов в стыках.

Опыт эксплуатации панельных зданий показал, что в зимний период стыки являются наиболее уязвимой частью стен. Поэтому выбор оптимальной разрезки всегда учитывает сокращение погонажа стыков. В несущих и самонесущпх стенах стыки панелей обеспечивают передачу усилии. Во всех видах стен они должны обладать надежными изоляционными свойствами, исключающими протекание, продувание и выпадение конденсата в зоне сопряжения при минимальной воздухопроницаемости. Способы прочностного соединения панелей и плит рассмотрены ниже (см. лист 2.02) в связи с конкретными конструктивными элементами.

Изоляционные свойства стыков обеспечиваются их лабиринтным сечением и упругим уплотнением наружных швов, компенсирующим тенденцию к раскрытию в зимнее время. Выпадение конденсата предотвращается осушающим режимом стены, поддерживаемым естественной вентиляцией через поры строительных материалов, и отводом проникшей за зону изоляции влаги. Конденсат стекает по декомпрессионным каналам в боковых гранях панелей и далее отводится из стены через дренажные отверстия в дренированных стыках или через открытые устья в открытых стыках. В несущих стенах современных панельных зданий в основном применяется однорядная разрезка при длине панели «на одну-две комнаты». При этой разрезке панель ограничивается как конструктивный элемент ячеистой системы. Ее грани совмещаются с ребрами параллелепипеда — ячейки здания. Стыки панелей позволяют надежно связать наружную стену со смежными внутренними стенами и перекрытиями. Панель однорядной разрезки может быть использована как элемент жесткости. В ризалитах применяются уголковые панели, сокращающие количество монтажных марок и погонаж швов. В эстетическом аспекте они создают более монументальный облик здания. В навесных стенах наряду с однорядной используется двухрядная разрезка. Последняя дает возможность сократить погонаж швов и упростить изготовление панелей. Применение для изготовления панелей при обработке ячеистых бетонов резательной технологии, полное использование вместимости автоклавов, особенно при малом диаметре, и т. п. — весьма существенные преимущества производства полносборных зданий. Использование двухрядной разрезки в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 5 этажей может быть экономически целесообразным при определенных технологических условиях — наличии заводской оснастки или автоклавов малого диаметра для формовки и термической обработки панелей ограниченной высоты и т. п. Вертикальная разрезка применяется в навесных стенах как средство архитектурной выразительности для активизации вертикальных членений фасада. Конструктивно оправданной она может быть в несущих и самонесущпх стенах малоэтажных зданий. В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом или эстетическом обосновании могут применяться и иные виды разрезки стен

Билет 23. конструктивные схемы объемных блоков

По конструктивной схеме дома из объемных блоков условно подразделяют на три типа; блочные, панельно-блочные и каркасно-блочные При блочной схеме дома состоят из отдельных блоков, устанавливаемых рядом и друг на друга. Эта схема наиболее нн-дустриальна, так как позволяет ббльшую часть работ перенести в заводские условия. Недостатком этой схемы является наличие двойных внутренних стен и перекрыши, т. е. неоправданный расход материалов. При панельно-блочной схеме наряду с блоками применяют панели, которые позволяют получать однослойные стены. Для этой схемы характерным является необходимость производства более половины отделочных работ на строительной площадке. Каркасно-блочные схемы представляют собой сочетание каркаса из стоек и ригелей и объемных блоков, опирающихся на каркас. Учитывая то, что каждый блок воспринимает незначительные нагрузки, их можно изготовлять из легких материалов. Однако для зданий с этой схемой характерным является увеличение числа монтажных элементов, причем резко отличающихся по своим массе и габаритам. Учитывая изложенное, наиболее предпочтительными являются блочные схемы.

Билет 24.Мелкие объемные блоки

Мелкие объемные блоки, к которым относят санитарно-технические блоки-кабины, имеющие широкое применение н строительстве многоэтажных зданий.

Билет 25.Объемные блоки средней величины

Объемные блоки средней величины размером на комнату (блок-комната) имеют следующие габариты: размеры в плане от 2,4 х 4,8 до 3,6 х 6 м и массу от 5 до 10 т и более. В этих блоках-комнатах размещаются жилые комнаты, спальни, кухни, лестница или комбинации : спальня + коридор, кухня + санузел + прихожаяи др,

26. Опирания объемных блоков.

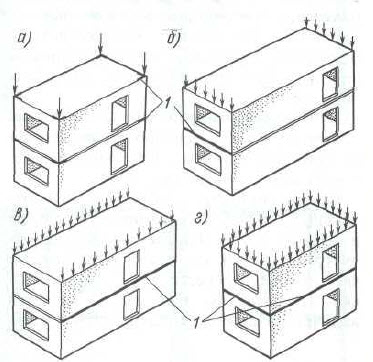

Рис. Способы опирания объемных блоков друг на друга: а — по четырем углам, б — по двум коротким сторонам, в — по двум длинным сторонам, г — по периметру; 1 — опорные участки .

Наибольшее распространение получил первый способ, так как в этом случае обеспечивается надежность передачи усилий, имеется возможность хорошего доступа к каждой из четырех опор.

Блоки между собой крепят с помощью сварки закладных деталей. Чаще всего для зданий из объемных блоков устраивают столбчатые сборные фундаменты.

27. Деревянные стены.

Деревянные стены домов бывают бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые из сосны, ели, пихты, лиственницы.

Обычно толщина бревен в стенах 18...25 см, для внутренних стен бревна на 2...3 см тоньше.

Бревна комлями укладывают в разные стороны. В углах и пересечениях бревна соединяются между собой врубками, стыки нижних и верхних венцов выполняют прямым зубом, остальных венцов — в вертикальный шпунт и гребень

Под первый венец по кирпичным столбикам или стенам фундамента укладывают просмоленные доски и толь.

В брусчатых стенах венцы укладывают последовательно по слою пакли или антисептированного войлока, при этом для крепления используют круглые шипы диаметром 3 см, располагаемые в шахматном порядке по длине через 1...1,5 м (в брусьях не устраивают пазов). С верхнего ребра каждого бруса для образования отлива снимают фаску размером 2 х 2 см. Наружные стены в зависимости от климатических условий собирают из брусьев толщиной 15...22 см. Соединение углов производится врубками, а примыкание поперечных стен к основным выполняется типовой вязкой. При сборке брусчатых стен сразу ставят оконные и дверные коробки, которые служат направляющими шаблонами при укладке брусьев.

Каркасные стены имеют каркас из брусьев, который обшивается досками толщиной 19...25 мм, соединяемыми в четверть, шпунт или вразбежку.

Сборка каркаса начинается с укладки нижней обвязки на фундамент по гидроизоляционному слою, затем по отвесу устанавливают и временно укрепляют угловые стойки и переходят к дальнейшему размещению и связыванию остальных стоек. На стойки укладывают верхнюю обвязку, после чего врубают балки перекрытия, делают стропила, обшивают стены досками и т. д.

При устройстве каркасно-засыпных стен в целях утепления заполнитель-утеплитель защищают от увлажнения прокладкой толя или пергамина только между внутренней обшивкой и засыпкой. У наружной стороны стены можно прокладывать строительный картон или бумагу, которые не препятствуют отдаче влаги из стены и в то же время уменьшают ее продуваемость. Щитовые стены собирают из щитов, которые представляют собой раму из брусков, обшитую с двух сторон досками, и в промежутке между ними какой-нибудь теплоизоляционный материал

28. Перегородки. Виды перегородок

Перегородками называют вертикальные ненесущие ограждающие конструкции, разделяющие одно помещение от другого. В гражданских зданиях применяют также стены-перегородки, которые кроме ограждающих функций выполняют и несущие. Такие конструкции опираются на самостоятельные фундаменты, и их решения аналогичны стенам.

Опорами для перегородок являются несущие элементы перекрытий (балки, плиты), а для перегородок, расположенных в первых этажах бесподвальных зданий и в подвальных этажах, — кирпичные и бетонные столбики или бетонная подготовка. Перегородки не допускается опирать на конструкции пола (кроме столярных перегородок).

В соответствии с назначением перегородки должны отвечать следующим требованиям: обладать малой массой и небольшой толщиной; иметь хорошие звукоизоляционные качества и необходимое сопротивление возгоранию; отвечать санитарно-гигиеническим качествам (быть гладкими, поддаваться очистке, а также не иметь щелей); быть индустриальными в устройстве.

Для жилых домов в зависимости от назначения перегородки подразделяют на междукомнатные, междуквартирные и ограждающие санитарно-кухонпые узлы. При этом междуквартирные перегородки — по сравнению с междуком патными должны обладать повышенной звукоизоляцией. В то же время к перегородкам, ограждающим кухни и санузлы, предъявляют требования повышенной влагостойкости и гигиенической отделки поверхности (для удобства мытья).

По способу устройства перегородки могут быть из мелкоразмерных элементов и изделий и из крупноразмерных элементов. Перегородки из мелкоразмерных элементов устраивают непосредственно на месте их установки, а из крупноразмерных элементов, которые являются сборными, — путем монтажа готового изделия.

В зависимости от материала перегородки бывают кирпичные, из пустотелых керамических и легкобетоттных камней, деревянные, из древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсовые и гипсошлаковые, гипсоопи-лочпые, из различных легких и ячеис-стых бетонов, из стеклоблоков и стек-, лопрофилита.