- •Ко 5.10. Простой маргинальный гингивит

- •34.Симптоматический (десквамативный) гингивит

- •36.Хронический простой пероидонтитю

- •Предрасполагающие факторы II порядка:

- •Бтп может быть локализованным и генерализованным.

- •Предрасполагающие факторы I порядка:

- •Предрасполагающие факторы II порядка:

- •Деструкция тканей периодонта зависит от 2-х связанных между собой механизмов:

- •54. Диагностика травматической окклюзии.

- •Факторы, влияющие на резервные силы периодонта:

- •55. Прогноз болезней периодонта. Характеристика, факторы, влияющие на прогноз.

- •Общий прогноз зависит от:

- •Прогноз для каждого зуба зависит от:

- •Типы прогноза:

- •56. Планирование лечения болезней периодонта: цель, основные этапы.

- •57. Подготовительный этап лечения болезней периодонта: цель, основные мероприятия.

- •58. Повторная оценка состояния тканей периодонта: цель, методы диагностики, интерпретация.

- •61. Особенности ортодонтического лечения у взрослых с патологией периодонта.

- •63. Основные направления ортодонтических мероприятий у больных с болезнями периодонта и зубочелюстными деформациями.

- •67. Факторы,приводящие к деструкции тканей периодонта в период ортодонтического лечения и методы их устранения.

- •68. Определение, цель и задачи реконструктивных методов лечения болезней периодрнта.

- •69. Показания и противопоказания к реконструктивным методам лечения болезней периодонта.

- •74. Значение физиотерапевтических методов лечения в поддерживающей терапии болезней периодонта. Показания и противопоказания к их применению

- •76.Особенности использования физ.Методов при воспалительных процессах в тканях периодонта.

1. Особенности современного препарирования и восстановления кариозных полостей III-IV класса.

III класс – на проксимальных поверхностях резцов и клыков без повреждения режущего края

IV класс – на проксимальной поверхности фронтальной группы зубов с повреждением угла или режущего края . При подготовке полостей III и IV классов по Блэку большое значение приобретает адгезивное препарирование, которое характеризуется следующим: экскавация размягченного дентина проводится с сохранением оставшейся непораженной эмали, при этом отпрепарированная полость имеет минимальный объем, за счет чего уменьшается поверхность пломбы и в тоже время сохраняются значительные ретенционные поверхности на эмали зуба. При адгезивном пломбировании с применением методики протравливания эмали достигается более плотное краевое прилегание пломбы, чем при других способах пломбирования. При пломбировании полостей III и IV классов композиционными материалами, для получения эффекта интактного зуба необходимо воссоздать дентин и эмаль, комбинируя материал разной прозрачностиПри пломбировании полостей III класса без кофердама можно использовать ретракционные нити и контурные прозрачные матрицы. После наложения пломбы они удаляются и производится обработка пришеечной части реставрации финишными борами, избегая травмирования десны

2.Кариес корня. Классификация, предрасполагающие факторы, особенности клинического течения.

Кариес корня – прогрессирующее в любом участке поверхности корня зуба, омываемой жидкостью рта.

Предрасполагающие факторы : 1. Биологические факторы (состав зубного налета, уровень секреции слюны, данные Ph слюны, буферная емкость слюны, наследственные факторы).

2. Поведенческие факторы (гигиеническое поведение, общее осознание здоровья, привычки питания, социально-культурное поведение, психологическое сознание).

3. Индивидуальные факторы (общее здоровье, проблемы мобильности, координации, понимания, проведенное периодонтологическое лечение, функциональные нарушения). Чем разнообразнее факторы риска, тем сильнее выражен кариес корня.

3.Кариес корняю лечение .

После постановки диагноза кариеса корня зуба и выявления возможных факторов риска планируют лечебно-профилактические мероприятия для данного пациента. В том числе, в первую очередь проводят мотивацию пациента к поддержанию здоровья ротовой полости, дают рекомендации по гигиеническому уходу за зубами, советы по питанию.

Пациентам с кариесом корня зуба и (или) оголенными корнями рекомендуют зубные пасты, гели и ополаскиватели, содержащие соединения фтора, возможно в сочетании с антисептиками, гидрокарбонатом натрия. Кроме того, необходимо по возможности устранять факторы, приводящие к задержке зубного налета на коронках и обнаженных корнях зубов (нависающие края пломб, некачественные протезы, зубочелюстные аномалии и др.). Для профилактики кариеса корня зуба рекомендуется регулярное профессиональное использование фтористых препаратов у пациентов с рецессией десны.

При начальном и поверхностном кариозном поражении в периоде ремиссии можно ограничиться профилактическими мероприятиями при условии соблюдения пациентом врачебных рекомендаций.

Лечение начального (без образования полости) и поверхностного кариеса корня зуба (полость до 0,5 мм глубиной) целесообразно проводить по возможности без пломбирования. При этом рекомендуется применение медикаментозных средств в сочетании с тщательной, регулярной индивидуальной и профессиональной гигиеной ротовой полости.

При глубоком кариесе корня зуба обязательно, а при поверхностном кариесе корня зуба по показаниям, следует проводить препарирование и пломбирование кариозных полостей.

В процессе препарирования и пломбирования кариозных поражений корня зуба, близко расположенных к десневому краю, необходимо решать следующие задачи:

защита десны от механических и химических повреждений;

ретракция десны для создания доступа к кариозной полости;

обеспечение сухости операционного поля (защита от крови, десневой и ротовой жидкости, от экссудата из периодонтальных карманов).

Препарирование кариозных полостей при кариесе корня зуба имеет определенные особенности:

-исключение этапа раскрытия кариозной полости;

-проведение некрэктомии без профилактического иссечения интактных тканей;

-формирование дополнительной площадки на оральной поверхности корня зуба для улучшения доступа к кариозной полости на контактной поверхности корня зуба (по показаниям);

полости с прямоугольным уступом для предотвращения истончения краев пломбы (по показаниям);

-формирование полости овальной формы;

-создание ретенционных борозд в дентине на окклюзионной и придесневой стенках (по показаниям);

-создание скоса эмали (2-5мм), если часть полости расположена в области эмалево-цементной границы.

считаются стеклоиономерные цементы, амальгамы, компомеры, композиты розовых расцветок

5. Ротовая жидкость. Методы исследования у пациентов с болезнями периодонта и слизистой оболочки ротовой полости.

Общая характеристика ротовой жидкости.

В полости рта находится не чистый секрет слюнных желез, а биологическая жидкость, получившая название ротовая жидкость. Это суммарный секрет всех слюнных желез, детрит полости рта, микрофлора, содержимое десневых карманов, десневая жидкость, продукты жизнедеятельности микроорганизмов, локализованных в мягком зубном налете, продукты распада мигрирующих в слюну лейкоцитов, остатки пищи и т.д.

Основные функции ротовой жидкости:

Защитная функция - защита от внешнего влияния и поддержка гомеостаза ротовой полости;

Минерализующая функция - минерализация эмали после прорезывания, поддержка оптимального состава эмали и восстановление при повреждениях.

Очищающая роль - механическое и химическое очищение полости рта;

Пищеварительная функция - участие в переваривании пищи;

С помощью клинико-лабораторных методов исследования изучается: скорость нестимулированного слюноотделения (мл/мин), вязкость слюны (ед.), рН, тест тягучести, тест микрокристализации, общий белок (г/л), активность альфа-амилазы (ед/мл), содержание кальция (ммоль/л) и неорганического фосфора (мг%), активность щелочной фосфатазы (ед/л) и кислой фосфатазы (ед/л), активность лактатдегидрогеназы (е/л), концентрацию гликопротеинов (г/л) и других показателей.

6. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острого апикального периодонтита.

/. Острые формы:

Острый серозный верхушечный периодонтит. Острый гнойный верхушечный периодонтит.

//. Хронические формы:

Хронический верхушечный фиброзный периодонтит. Хронический верхушечный гранулирующий периодонтит. Хронический верхушечный гранулематозный периодонтит. Клиническая картина апикального периодонтита весьма разнообразна. Она зависит от формы заболевания и общего состояния организма. В различные фазы патологического процесса симптоматика заболевания изменяется. Проявления основного симптомокомплекса в значительной степени определяются распространенностью воспалительных изменений и выраженностью экссудативных явлений.

ОСТРЫЕ ФОРМЫ АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА

Острый апикальный периодонтит — локализованное воспаление перио-донталыюй связки и смежных участков костной ткани.

Основным клиническим симптомом острых форм верхушечного периодонтита являются постоянные, локализованные боли. Характер болей, их выраженность, другие признаки заболевания, имеющие местные и общие проявления, зависят от накопления экссудата в области верхушки корня (серозного или гнойного). Продолжительность процесса — от 2-3 суток до 1 недели.

Острый апикальный периодонтит дифференцируют:

- с острым пульпитом (МКБ-С, 1997);

- периапикальным абсцессом без свища;

- с периапикальным абсцессом со свищом

7. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика острого периапикального абсцесса.

Периапикальный абсцесс без свища дифференцируют:

- с периапикальным абсцессом со свищом;

- острым одонтогенным остеомиелитом челюсти;

- с кистой (нагноившейся).

Периапикальный абсцесс со свищом имеет характерные черты хронического верхушечного гранулематозного или гранулирующего периодонтита. Кроме того, при периапикальном абсцессе со свищом фаза наибольшей выраженности симптомов гнойного воспаления относительно кратковременна, т. к. образовавшийся костный дефект обусловливает сравнительно легкий «выход» гнойного экссудата под надкостницу.

Острый одонтогенный остеомиелит челюсти характеризуется резко выраженными общими явлениями (температура тела до 39-40 °С), которые нередко предшествуют развитию местных изменений. При этом надкостница вовлекается в процесс не только с одной, например вестибулярной, стороны, как при гнойном периодонтите, а с обеих сторон. На перкуссию реагируют не только пораженный, но и смежные с ним зубы.

Нагноившаяся киста по своим проявлениям весьма напоминает острый одонтогенный остеомиелит челюсти. Ухудшается общее состояние больного, появляются отек и инфильтрация мягких тканей лица, выходящие за пределы очага воспаления. На перкуссию болезненно реагирует не один зуб, а ряд зубов, которые становятся патологически подвижными. На рентгенограмме утрачивается четкость контуров кисты, ее границы становятся как бы смазанными, может изменяться типичная для кист челюстей сферическая форма, по краям кисты определяются признаки деструкции костной ткани.

8. Тактика врача-стоматолога при лечении острого апикального периодонтита и периапикального абсцесса.

Логико-дидактическая структура тактики врача-стоматолога

при лечении ОАП и периапикального абсцесса, возникших вследствие

осложненного кариеса.

I посещение

П

рогноз

зуба

рогноз

зуба

Б

лагоприятный

Неблагоприятный

лагоприятный

Неблагоприятный

Сомнительный

Сомнительный

Удаление зуба

Обезболивание

(по показаниям), изоляция зуба от ротовой

жидкости

Обезболивание

(по показаниям), изоляция зуба от ротовой

жидкости

Д

ренаж

через корневой канал (качественное

эндодонтическое препарирование с

соблюдением правил асептики)

ренаж

через корневой канал (качественное

эндодонтическое препарирование с

соблюдением правил асептики)

Вариант I |

|

Вариант II

|

а) временное пломбирование канала гидроокисью Ca; б) периостотомия по показаниям; в) общее лечение |

|

а) зуб оставляют открытым на одну ночь; б) периостотомия по показаниям; в) общее лечение

|

II посещение

при отрицательной динамике

ч

ерез

10-12 часов

ерез

10-12 часов

Вариант I |

|

Вариант II

|

Повторное качественное эндодонтическое препарирование, временная пломбировка канала. |

|

Удалить зуб. |

II посещение

п

оложительная

динамика

оложительная

динамика

Вариант I |

|

Вариант II

|

Через 7-8 суток. Повторная механическая и медикаментозная обработка, постоянная корневая пломба, наложение пломбы. |

|

Через 20-24 часа. Повторная механическая и медицинская обработка корневого канала, временное пломбирование гидроокисью кальция. Замена пассивного дренажа. |

III посещение

при отрицательной динамике

время

по обращаемости

время

по обращаемости

Вариант I Решить вопрос о целесообразности сохранения зуба; если да, то повторно проводится механическая обработка и временное пломбирование канала. Если прогноз сомнительный – зуб удаляется. |

|

Вариант II Зуб удаляется. |

III посещение

п

оложительная

динамика

оложительная

динамика

Вариант I ч |

|

Вариант II через 10-14 дней

|

Повторная механическая и медицинская обработка к/к. Постоянное пломбирование к/к с обязательным R-контролем.

|

||

10. Чувствительность дентина. Эпидемиология, этиология чувствительности дентина. Теории чувствительности дентина.

Классификация

По распространению ЧД делится на 2 формы: 1. Ограниченная форма, 2. Генерализованная.

Б. По происхождению ЧД можно разделить на 2 группы

1. ЧД, связанная с потерей твердых тканей зуба:

а) ЧД в области кариозных полостей;

б) ЧД возникшая после препаровки тканей зуба под коронки, вкладки и т.п.;

в) ЧД, сопутствующая патологической стираемости твердых тканей зуба.

B. По клиническому течению различают 3 степени ЧД

I степень - ткани зуба реагируют на температурный (холод, тепло) раздражитель; порог электровозбудимости дентина варьирует в пределах 5-8 мкА;

II степень - ткани зуба реагируют на температурный и химический (соленое, сладкое, кислое, горькое) раздражители; порог электровозбудимости дентина - 3-5 мкА;

III степень - ткани зуба реагируют на все виды раздражителей, включая тактильный.

Результаты эпидемиологических исследований по определению распространенности и частоты случаев ЧД вариабельны - от 8 до 57% населения страдает от ЧД. Один из шести взрослых людей имеет один или несколько зубов с ЧД.

У пациентов с заболеваниями периодонта ЧД встречается в 72-98%. В Республике Беларусь чувствительность дентина при некариозных поражениях наблюдается в разных возрастных группах от 9,14 до 23,91% обследованных (Юрчук Е II, 2002).

Этиология ЧД: зуб становится чувствительным после того, как эмаль потеряна или поверхность корня абразирована. Потеря эмали может произойти из-за окклюзионного износа или пришеечной абразии, или химической эрозии, вызванной кислыми пищевыми продуктами или некоторыми заболеваниями, которые сопровождаются регургитацией пищевого содержимого.

Теории: 1. Одонтобластическая теория , 2. Рецепторная теория, 3. Нервно - рефлекторная теория

11. Диагностика чувствительности дентина: методы, интерпретация Интерпретация:

1-25% • ограниченная форма ЧД

26-100% - генерализованная форма ЧД.

Индекс интенсивности ЧД (ИИЧД)

![]()

Интерпретация:

1.0-1,5 - I степень

1.6-2,2 - II степень

2.3-3,0 - III степень

Методы обследования:

1. Субъективные

1.1. Жалобы

1.2. Анамнез заболевания

2. Объективные основные

2.1. Осмотр

2.2. Зондирование

2.3. Перкуссия

3. Объективные дополнительные

3.1. Термометрия

3.2, Электроодонтометрия

4. Специальные

4.1. Биохимическое исследование ротовой жидкости

4.2. Спектроколориметрия (исследование минерального состава твердых тканей зубов). В последнее время широкое применение находят методики изучения болевых

ощущений при ЧД

Комплексный индекс дифференцированной чувствительности зубов (Л.Н. Дедова. 2004). Определение, интерпретация.

который рассчитывают по формуле:

сумма значений индекса у каждого зуба

КИДЧЗ = количество зубов с чувствительностью

Индекс вычисляют в баллах, которые оценивают исходя из субъективных ощущений пациента в ответ на раздражитель с применением цифровой рейтинговой шкалы болевой чувствительности (NRS). Цифровые значения шкалы находятся в пределах от 0 до 10 баллов:

0 – отсутствие реакции на раздражитель;

от 1 до 9 – промежуточные значения;

10 – самая интенсивная боль, которая может быть у пациента.

Использование КИДЧЗ в клинической практике позволяет объективно определить интенсивность или распространенность чувствительности зуба при различных патологических процессах в полости рта, в этом числе заболевания периодонта и др. Вместе с этим, оценить эффективность лечебных мероприятий в диагностике в конкретном цифровом выражении.

Принципы лечения чувствительности дентина. Основные методы лечения чувствительности дентина. Комплексный метод лечения чувствительности дентина, разработанный на 3-й кафедре терапевтической стоматологии.

Существует два принципиальных метода лечения:

- снижение проницаемости дентина (запечатывание входов или обтурация просветов дентинных канальцев);

- снижение чувствительности нейрорецепторного аппарата пульпо-дентинного комплекса, делая его менее возбудимым к раздражающим факторам.

Collaert B., Speelman J. 1991 (94G) предлагают следующие рекомендации при лечении ЧД:

Начинать лечение ЧД следует с самостоятельного домашнего применения десенситивных зубных паст, содержащих:

а) хлорид стронция;

б) нитрат калия;

в) лимоннокислый натрий (цитрат натрия).

2) Если в течение 3-4 недель облегчение не достигнуто, то следует обратиться за профессиональной помощью.

14.Периодонт. Определение, анатомо-гистологическое строение, функции.

Периодонт - единый комплекс тканей, окружающих зуб, который связан в своём развитии, топографии и функции с жизнью зуба.

Периодонт включает в себя:

Десну

Цемент зуба

Периодонтальную связку

Альвеолярную кость

Функции периодонта

Барьерная (обусловлена способностью эпителия десны к ороговению и регенерации (клетки эпителиального прикрепления меняются каждые 4-8 дней, быстрее, чем эпителий десны), количеством и направлением коллагеновых волокон, тургором десны, состоянием гликозаминогликанов соединительной ткани; особенностью строения и функции десневого желобка, антибактериальной функцией слюны и десневой жидкости, наличием клеток, вырабатывающих аутоантитела)

Трофическая (одна из основных функций, обусловлена разветвлённой сетью капилляров и нервных волокон)

Рефлекторная (регуляция жевательного давления)

Пластическая (постоянное воссоздание тканей, утраченных в ходе физиологических или патологических процессов)

Амортизирующая (эта функция выполняется благодаря коллагеновым и эластическим волокнам периодонтальной связки).

Здоровая десна. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса.

Десна – часть жевательной СОПР, охватывающая альвеолярный отросток и цервикальную часть зуба.

Снаружи десна граничит со слизистой оболочкой полости рта, покрывающей альвеолярный отросток челюсти. Эта граница имеет вид волнистой линии и хорошо прослеживается из-за различной окраски. СОПР, покрывающая альвеолярный отросток, имеет более яркую красную окраску, так как выстлана неороговевающим эпителием, который хорошо просвечивает кровеносные сосуды собственной пластинки.

Десна, покрытая ороговевающим эпителием, имеет бледный

матовый оттенок. Изнутри десна переходит в СОПР краевой зоны твердого неба или дна полости рта. Десна подразделяется на три части: прикрепленную, свободную и мукогингивальное соединиение.

Прикрепленная часть десны (~от 1,8 мм в области премоляров НЧ до 4,5 мм в области резцов ВЧ; может быть от 1 до 9 мм).

Свободная часть десны (~0,5 – 1,5 мм; может быть до 2,5) - ее край - свободно прилегает к поверхности зуба и отделяется от него лишь узкой щелью (десневой бороздой.

Мукогингивальное соединение – место перехода прикреплённой десны в в свободную подвижную СО, покрывающую альвеолярный отросток

Зубодесневое прикрепление. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса.

Зубодесневое соединение представлено эпителием прикрепления и круговой связкой зуба.

Эпителиальная выстилка десневой борозды у десневого края переходит в эпителий десны, а в области шейки зуба переходит в эпителий прикрепления. Последний выстилает дно десневой борозды и плотно прикрепляется к эмали зуба, покрытой кутикулой.

Эпителий прикрепления не ороговевает, он тоньше, чем эпителий десны. Собственная пластинка

слизистой оболочки, подстилающая соединительный эпителий, не образует сосочков, поэтому граница между эпителием и соединительной тканью ровная. В эпителии прикрепления и в подлежащей соединительной ткани встречаются в небольшом количестве мигрирующие из ее сосудов нейтрофилы и моноциты. Эпителий прикрепления считают производным эмалеобразующего эпителия. Эмалевый орган после образования эмали редуцируется, а остатки его клеток превращаются в редуцированный эмалевый эпителий. Этот эпителий напоминает многослойный плоский и возникает главным образом за счет наружного слоя эмалевого органа. Когда зуб начинает прорезываться, редуцированный эмалевый эпителий в области верхушки коронки сливается с эпителием полости рта, а на остальном протяжении превращается в эпителиальное прикрепление.

В дальнейшем, по мере того как прорезывающиеся зубы достигают плоскости смыкания, эпителиальное прикрепление постепенно отделяется от поверхности эмали. Однако даже по окончании

прорезывания зуба 1/3 или 1/4 поверхности эмали еще покрыта эпителием. Дно десневой борозды находится

там, где эпителиальное прикрепление отделяется от поверхности зуба.

17.Десневая борозда. Анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса. Методы определения глубины десневой борозды, интерпретация

Десневая борозда - углубление между краем десны (свободной десной) и поверхностью зуба. Центрально оно ограничено поверхностью эмали или цемента, латерально - оральным бороздчатым эпителием, дно представлено поверхностью соединительного эпителия. Глубина десневой борозды обычно составляет - 0,1-0,5 мм, однако у ряда пациентов она достигает 2-3 мм. Гистологическая ширина – 0,15 мм. Дно десневой борозды в норме расположено на уровне шейки зуба (т.е. перехода эмали зуба в цемент). Эпителий, образующий дно десневой борозды плотно прилегает к поверхности зуба и препятствует проникновению зубного налета и пищи в подлежащие ткани. Пока цел этот барьер, который называют «эпителиальным замком десны» патологический процесс в этой области не развивается.

Десневая жидкость - физиологическая среда, которая в норме заполняет десневую бороздку, вдающуюся в десну на глубину 1-3 мм. В зависимости от ее глубины количество десневой жидкости колеблется. В течение суток в полость рта поступает 0,5-2 мл десневой жидкости. В области верхней челюсти ее количество больше, чем в области нижней.

В состав десневой жидкости входят вода, лейкоциты, микроорганизмы, ферменты, белковые вещества, слущивающийся эпителий, иммуноглобулины, поэтому она обладает антимикробным действием.

КПИ

=

зубов (обычно 6)

Средний КПИ обследованной группы населения рассчитывается путем нахождения среднего числа индивидуальных значений КПИ.

Средний

КПИ

=

n обследованных лиц

Оценочный критерий интенсивности болезней периодонта по индексу КПИ:

КПИ |

Уровень интенсивности |

0,1-1,0 1,1-2,0 2,1-3,5 3,6-5,0 |

риск к заболеванию легкий средний тяжелый |

Для расчета индекса полученные оценки складывают и делят на число имеющихся зубов по формуле:

|

|

|

Значения индекса оцениваются следующим образом:

0,1 —1,0 — начальная и легкая степень патологии периодонта;

1,5—4,0 — среднетяжелая степень патологии периодонта;

4,0—8,0 — тяжелая степень патологии периодонта

Периодонтальная связка; альвеолярная кость; цемент корня зуба: анатомические, гистологические, физиологические особенности в диагностике периодонтального статуса,

Периодонтальная связка представляет собой хорошо васкуляризированную, богатую клетками и волокнами соединительную ткань, заполняющую щель между поверхностью корня и кортикальной пластинкой лунки зуба.

. Ширина периодонтальной связки 0,2 – 0,5 мм. Основными структурными компонентами периодонтальной связки являются коллагеновые волокна, клетки и аморфное вещество.

Коллагеновые волокна образуют пучки, идущие от кортикальной пластинки к корневому цементу. В зависимости от направления волокна периодонта подразделяются:

Дентогингивальные

Гингивоальвеолярные

Циркулярные

Транссептальные

Дентопериостальные

косые волокна, самая большая группа волокон, проходящих косо вверх от цемента корня к альвеолярной кости. Они принимают на себя большую часть вертикальной жевательной нагрузки;

горизонтальные волокна прикреплены перпендикулярно к поверхности альвеолы и цемента корня зуба;

транссептальные волокна проходят над межальвеолярными перегородками между двумя проксимальными поверхностями двух соседних зубов и прикреплены к цементу корня;

апикальные, верхушечные, волокна веерообразно расходятся от цемента апикальной части зуба до дна альвеолы.

Альвеолярная кость : Альвеолярная кость состоит из неорганических и органических веществ.

Цемент корня зуба (0,1 – 1 мм)

Представляет собой кальцифицированную мезенхимальную ткань, которая формирует наружную поверхность анатомического корня зуба. Делится на клеточный (в области верхушки корня) и неклеточный (до половины корня).

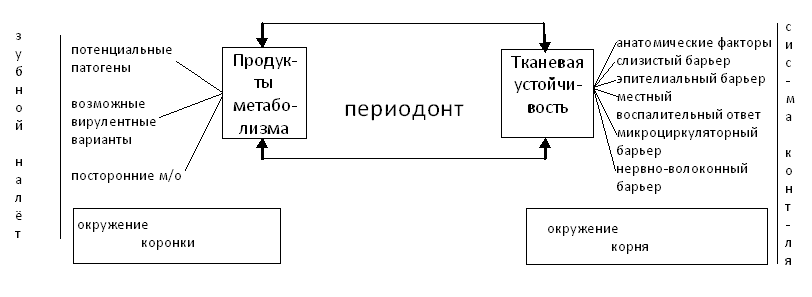

19.Динамика биологической системы периодонта. Характеристика окружения коронки и корня

Диагностика состояния тканей периодонта у пациентов с патологией периодонта. Цель. задачи, этапы, последовательность.

Рациональное лечение больных с заболеваниями периодонта зависит от выяснения причины и характера патологического процесса, уровня и степени его развития. В связи с этим диагностика больного с заболеванием периодонта включает обследование общего состояния пациента, с определением стоматологического статуса.

В период диагностики необходимо ответить на следующие вопросы:

Какие факторы вызвали заболевания периодонта, местные или общие, или их взаимодействие. Можно ли объяснить воспаление в десне локального или системного характера?

Какие местные факторы вызвали воспаление или другое патологическое состояние?

Есть ли периодонтальные карманы, и какие местные факторы их вызвали?

Есть ли окклюзионная травма и можно ли это доказать?

Есть ли окклюзионное соотношение, которое может привести к окклюзионной травме?

Проведение оптимальной диагностики возможно в течение нескольких этапов.

Первый этап.

1. Знакомство с пациентом.

2. Анамнез соматических болезней.

3. Анамнез жизни.

4. Жалобы.

5. Определение статуса полости рта.

5.1. Гигиена.

5.2. Запах изо рта.

5.3. Слюна.

5.4. Губы.

5.5. Слизистая оболочка полости рта.

5.6. Язык.

5.7. Небо.

5.8. Глоточная область.

5.9. Архитектоника преддверия и дна полости рта.

5.10. Исследование зубов.

5.10.1. Оценка количества и причины утраченных зубов.

5.10.2.Чувствительность дентина.

5.10.3. Состояние контактных поверхностей зубов.

5.10.4. Подвижность зуба.

5.10.5. Перкуссия зуба.

5.10.6. Наличие патологической миграции зубов.

5.10.7. Исследование окклюзионных контактов.

6. Первичная визуальная характеристика периодонта

7. Предварительный диагноз

8. Rо- исследование.

Второй этап.

9. Детальное исследование тканей периодонта.

9.1. Наличие над - и поддесневых зубных отложений.

9.2. Уровень вовлечения десны в патологический процесс.

9.3.Уровень деструкции периодонтальной ткани, наличие периодонтальных карманов

9.4. Наличие гноетечения из периодонтальных карманов.

9.5. Уровень деструкции альвеолярной кости.

Рентгенологическое исследование в периодонтологии: цель, методики. Рентгенологические признаки болезней периодонта.

Ортопантомограмма имеет ряд преимуществ: дает общий обзор челюстной области, челюстного сустава, реже — челюсти и гайморовых пазух.

серию внутриротовых рентгеновских снимков.

прикусные снимки.

компьютерной томографии.

Детальное исследование тканей периодонта: оценка уровня деструкции альвеолярной кости при воспалительном процессе болезней периодонта.

Деструктивные процессы в тканях периодонта можно оценить клинически (в том числе с помощью индексов) и рентгенологически.

Клинически деструктивные процессы определяются наличием карманов(см. вопрос 25) и подвижности( 3 степени: 1 – зуб смещается в вестибулярном направлении на 1 мм по отношению к коронке соседнего зуба; 2 – более 1 мм в вестибулярном направлении или к вестибулярному присоединяется медиальное смещение; 3- подвижность в вертикальном направлении). На подвижность влияет наличие острых воспалительных явлений (усиливает), поэтому определять подвижность стоит после ликвидации острых воспалительных процессов.

Индексная оценка:

Индекс болезни периодонта - PDI (Ramfjord, 1959) включает оценку состояния десны и периодонта. Исследуются вестибулярные и оральные поверхности 16, 21, 24, 36, 41, 44 зубов. Учитывается зубной налет и зубной камень. Глубина зубо-десневого кармана измеряется граддированным зондом от эмалево-цементного соединения до дна кармана.

ИНДЕКС ГИНГИВИТА

0 - отсутствие признаков воспаления

1 - легкое или умеренное воспаление десны, не распространяющееся вокруг зуба

2 - воспаление десны средней тяжести, распространяющееся вокруг зуба

3 - тяжелый гингивит, характеризующийся выраженным покраснением, отечностью, кровоточивостью и изъязвлением.

ИНДЕКС БОЛЕЗНИ ПЕРИОДОНТА

0-3 - определяется десневой желобок не глубже цементно-эмалевого соединения

4 - глубина десневого кармана до 3мм

5 - глубина десневого кармана от 3мм до 6мм

6 - глубина десневого кармана более 6мм.

Комплексный периодонтальный индекс - КПИ (П.А. Леус). У подростков и взрослых исследуют 17/16, 11, 26/27, 31, 36/37, 46/47 зубы.

Обследование пациента производится в стоматологическом кресле при адекватном искусственном освещении. Используется обычный набор зубоврачебных инструментов.

-

0 -

здоровый периодонт

3 -

зубной камень

1 -

зубной налет

4 -

патологический карман

2 -

кровоточивость

5 -

подвижность зуба

КПИ индивидуума рассчитывается по формуле:

27.Вовлечение фуркации зуба, определение(?), классификация, методы диагностики.

Классификация:

I степень. Исчезновение прикрепления зуба в области фуркации корней. Периодонтальный карман в области фуркации корней. Глубина периодонтального кармана менее 3 мм. Рентгенологических изменений нет.

II степень. Исчезновение прикрепления зуба в области фуркации корней, которое продвинулось под коронку зуба, однако с противоположной стороны альвеолярная стенка в области фуркации сохранилась нетронутой. Глубина периодонтального кармана 4-6 мм. Периодонтальный зонд (или зонд для фуркации) не проходит насквозь в области фуркации. Глубокий изогнутый карман или горизонтальный карман в области фуркации. Рентгенологически небольшое или средний участок просветления между корнями.

III степень. Исчезновение прикрепления зуба в области фуркации корней которое продвинулось под коронку зуба с образованием тоннеля, верхней стенкой которого является коронка зуба. Десна прикрывает тоннель, однако в этой области глубокие вертикальные и горизонтальные карманы. Периодонтальный зонд проходит насквозь через тоннель. Рентгенологически виден обширный участок просветления в межкорневой области.

IV степень. Такое же поражение как при 3 степени, однако ретракция десны выражена настолько, что тоннель виден глазом под зубом.

Для оценки вовлечения в патологический процесс фуркации используется изогнутый зонд Nabers для обнаружения фуркации.

Детальное исследование тканей периодонта: оценка микроциркуляции тканей периодонта (вакуумная проба на стойкость капилляров, индекс периферического кровообращения (ИПК).

Индекс вычисляется по формуле:

|

|

|

Пример: стойкость капилляров десны в области 1 зуба у больного генерализованным периодонтитом равна 10 секундам, рассасывание вакуумной гематомы произошло в течение 4,0 суток

|

|

|

На основе показателей индекса может быть проведена следующая оценка функционального состояния периферического кровообращения:

ИПК = 0,8 – 1,0 (80—100%) — физиологическая норма;

ИПК = 0,6 – 0,7 (60 — 70%) — хорошее, компенсированное состояние;

ИПК = 0,075 – 0,5 (7,5—50%) —удовлетворительное состояние;

ИПК = 0,01 – 0,74 (1,07—7,4%) – состояние декомпенсации.

Дополнительные и лабораторные методы диагностики при болезнях периодонта. Показания, характеристика методов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ: индексная оценка(см. выше), рентген диагностика(см. вопрос 21),методы функциональной диагностики (реопарадонтограмма, полярография).

Лабораторная диагностика

Лабораторные методы диагностики используют в том случае, когда есть затруднения в правильной оценке периодонтологического статуса или для определения эффективности проводимого лечения.

Лабораторная диагностика заключается в проведении цитологического исследования содержимого периодонтального кармана с целью определения в нем клеточного состава. Вместе с этим используют микробиологическое, биохимическое и иммунологическое исследование для уточнения диагноза, выбора лекарственного средства и эффективности лечения.

Если клиницист затрудняется в дифференциальной диагностике заболеваний периодонта, ему следует иссеченные участки пораженных тканей подвергнуть гистологическому анализу.

Бактериологическое исследование с последующей бактериологической дифференцировкой и типизацией микроорганизмов, изучаются культуры бактерий.

Микроскопическое исследование с использованием световых микроскопов. Содержимое периодонтальных карманов рассматривается в темном поле или применяется фазово-контрастная микроскопия (хорошо выявляются спирохеты).

Молекулярно-биологические методы исследования (Polymerase Chain Reaction PCR метод и метод гибридизации). Исследуются не живые бактерии, а молекулы бактерий, упрощена процедура взятия и транспортировки материала. Очень точный, но дорогостоящий метод.

30.Классификации болезней периодонта. Принципы систематизации, сравнительная характеристика.

Гингивит воспаление десны, обусловленное неблагоприятным воздействием местных и общих факторов и протекающее без нарушения целостности зубодесневого соединения. Он в свою очередь подразделяется по форме на катаральный, язвенный, гипертрофический гингивит и может быть легкой, средней и тяжелой степени, по течению – острым, хроническим, обострившимся, а по распространенности – локализованным и генерализованным.

Пародонтит воспаление тканей периодонта, проявляющееся прогрессирующей деструкцией периодонта и кости альвеолярного отростка челюстей. По тяжести он бывает легкий, средний и тяжелый; по течению – острый, хронический, в виде обострения, абсцесса, ремиссии; по распространенности – локализованный, генерализованный.

Пародонтоз дистрофическое поражение парадонта. Может быть легкой, средней и тяжелой степени тяжести, по течению – хроническим и в виде ремиссии, а по распространенности генерализованным.

Идиопатические заболевания, проявляющиеся прогрессирующим лизисом тканей периодонта.

Пародонтома опухоли и опухолеподобные заболевания.

Международная классификация болезней десны и периодонта (терминологическая)

КО 5.0 Острый гингивит.

-острый стрептококковый гингивостоматит

-острый специфический

-острый неспецифический

КО 5.1 Хронический гингивит

- КО 5.10 Простой маргинальный

- КО 5.11 Гиперпластический

- КО 5.12 Язвенный

- КО 5.13 Десквамативный

- КО 5.18 Другие

КО 5.2 Острый периодонтит

КО 5.3 Хронический периодонтит

- КО 5.30 Простой

- КО 5.31 Сложный

- КО 5.38 Другие

КО 5.4 Периодонтозис

КО 5.5. Другие

КО 6.0 Рецессия десны

Хронический простой маргинальный гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

Ко 5.10. Простой маргинальный гингивит

Симптоматика бедна: больные жалуются на кровоточивость десны во время чистки зубов, неприятный вкус во рту и запах.

Местно: отек и гиперемия межзубных сосочков и десневого края, кровоточивость при зондировании десневой борозды, наличие зубных отложений.

Этапы лечения |

Критерии самоконтроля |

Мотивация |

Пациент понимает значение и важность поддержания хорошей гигиены. |

Обучение навыкам гигиены |

Пациент безошибочно демонстрирует технику чистки зубов и флоссинга. |

Профессиональная гигиена |

При зондировании определяется гладкая поверхность коронки и шейки зуба. |

Устранение факторов риска накопления зубного налета: лечение кариеса зубов, восстановление межзубных контактов, полирование шероховатых поверхностей пломб, коррекция или замена |

При зондировании поверхность пломб гладкая, зубная нить не застревает в межзубном промежутке. |

Ортодонтичсское печение. |

Отсутствует травмирующий фактор. |

Контрольные визиты через 2 месяца |

РМА < 8%. GI < 0,8 баллов. OHI-S < 0,6 баллов, проба Кулаженко > 60 сек. |

Прием витаминов P,C,B,A,E (можно электрофорез)

0,05-0,1% раствор хлоргексидина и др. антисептики

Массаж десен; ортодонтия+ортопедия

Общее лечение (по показаниям

Медикаментозное лечение болезней периодонта

|

Местное |

Общее |

Этиологическое |

Гигиена, мотивация, профессиональная гигиена. Антисептики(растворы, гели, в пастах): I поколения- тимол – не поддерживает свою концентрацию, эффективность – 25-40% II поколения: хлоргексидин – детергент, изменяет заряд, эффективность 80%; йодинол, бетадин, H2O2, KMnO4, F-содержащие соединения(1,67% F- Lacalut, Colgate Total(+триклозан)). |

АБ: Пенициллин (Гр+), тетрациклин (Гр+ кокки, Гр-), моноциклин (анаэробы, спирохеты), метронидазол (Гр+, Гр-, протозойные), макролиды - эритромицин, азитромицин, клиндомицин (Гр+, некоторые Гр-, спирохеты), цефалоспорины. Вобэнзим Противогрибковые, антигистаминные, витаминно-минеральные комплексы, Бактрим (Линекс) |

Хронический язвенный гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

Является следствием острого язвенного гингивита (после травмы десны), при ослаблении организма.

Местно:

• кровоточивость

• десна серо-грязного цвета

• изъязвления

Могут быть незначительные боли

Гистопатология: изъязвление эпителия десны, набухание и разрушение коллагеновых волокон, лейко- и лимфоплазмоцитарная инфильтрация.

+ см. 31 вопрос (клиника, диф диагностика, лечение)

Лечение: 1. Антибактериальная местная терапия.

Растворы антисептиков: 1-2% H2O2; перманганат калия (1:1000), 0,05% раствор риванола; 0,05-2% раствор хлогрексидина, фурацилина и др.

2. Снятие зубных отложений

3. Аппликации ферментов (трипсин, химотрипсин, лизоцим)

4. Лечебная твердеющая повязка

5. Поливитамины, десенсибилизирующая терапия, общеукрепляющая терапия.

6. Полоскания/ванночки по 4-6 раз в день 0,25% раствором хлорамина, 1% раствором борной кислоты, 0,05% раствором хлоргексидина.

7. Кератопластики (↑активности в ряду: метилурацил, репареф 1,2, Солкосерин

Хронический гиперпластический гингивит: клиника, диагностика, диффдиагностика, лечение.

Этиология: длительное локальное раздражение зубным налетом при

• плохой гигиене

• скученности зубов

• пришеечном кариесе

• нависающих пломбах

• нерациональном протезировании

• ортодонтическом лечении и т.д.

на фоне гормональных изменений в организме человека (у беременных женщин до 70%; у подростков до 404; у больных эпилепсией до 40%).

Местно: набухание межзубных сосочков или маргинальной десны, синюшность, кровоточивость (отечная форма). Разросшиеся, плотные на Ощупь десневые сосочки, кровоточивость отсутствует (фиброзная форма).

Гистопатология: в очаге воспаления экссудат, дегенеративные изменения эпителия и соединительной ткани, образование новых капилляров.пролиферация эпителия, огрубение коллагеновых волокон, явление парэквратоза.

+ см. вопрос 31 (клиника и диф. Диагностика, лечение)

Лечение:

Отечная форма: мотивация, подбор средств гигиены, обучение гигиене, снятие зубных отложений. Если нет эффекта – повязки со стероидными мазями, или гепаринои, или лизоцимсодержащими мазями

В качестве кератолитического средства применяют 20-30% раствор резорцина на турунде, 10-15% раствор ZnCl2, сок подорожника.

Полоскания: раствор NaCl, ромашки, препараты нитрофуранового ряда

Фиброзная форма: хирургия.

ерез

14-15 дней

ерез

14-15 дней