История фотопортрета

История фотопортрета непосредственным образом связана с историей зарождения фотографии. Еще великий Леонардо набросал чертеж камеры-обскуры, хотя принцип ее действия стал известен намного раньше. Однако никто не может безошибочно назвать имя первого конструктора этого устройства. Изобретение становится реальностью, когда гениальная догадка счастливо совпадает с назревшими потребностями времени.

В экспериментах не было недостатка. Удачливее других оказался француз Нисефор Ньепс. Он подметил свойство некоторых химических элементов чернеть на свету. В 1822 году ему удалось получить на стекле, покрытом битумом, гелиографическую копию с гравюры папы Пия VII – первый случай создания фотопортрета в истории.

Другой соотечественник Ньепса — Луи Дагер сконструировал фотокамеру и предложил более совершенный способ закрепления изображений на светочувствительном слое. В истории фотопортрета этот способ, названный его именем — дагерротипией, сразу получил практическое применение.

Заседание Парижской академии наук 19 августа 1839 года ознаменовало собой акт официального признания выдающегося открытия. Для дальнейшего развития истории фотопортрета создание светописи имело такое значение, которое трудно переоценить. Это событие часто приравнивают даже к изобретению книгопечатания.

С момента зарождения фотографии в истории фотопортрета не утихали споры о том, искусство ли это? Некоторые современники даже сомневались в пользе изобретения. Новому способу создания изображения предсказывали, в лучшем случае, скромную роль прикладного технического средства. О каком-либо художественном воспроизведении натуры никто не помышлял. История фотопортрета полна примеров оценки притязаний подобного рода, как профанации искусства.

Наиболее рьяные противники «механического изображения» особенно недопустимой считали съемку людей, что, как считают некоторые специалисты, отрицательно сказалось на развитии истории фотопортрета. Они видели в этом чуть ли не богохульство. Не успело последовать официальное признание изобретения Дагера, как в том же 1839 году немецкая газета «Лейпцигер Анцейгер» разразилась гневным осуждением: «Желание фиксировать беглые отображения граничит с кощунством. Бог создал человека по своему подобию, и никакой человеческий аппарат не может зафиксировать изображение подобия бога; бог должен был бы изменить своим вечным принципам, чтобы позволить какому-то французу из Парижа бросить в мир такую дьявольскую выдумку».

История фотопортрета в России также полна голосов осуждения. Критики милостиво оставляли светописи съемку мертвой натуры, но тоже возражали против изображения человека. «Что касается до снимка портретов посредством дагерротипа, — резюмировала одна газета, — то нам это кажется бесполезным».

У первых дагерротипов, несомненно, было много недостатков. Съемку живой натуры — человека — затрудняла слабая светочувствительность фотоматериалов и примитивная оптика. Однако в 1841 году, то есть через два года после изобретения дагерротипии, венгерский ученый И. Петцваль рассчитал достаточно коррегированный портретный объектив, что дало мощный толчок в развитии истории фотопортрета.

Из первых снимков в истории фотопортрета, исполненных самим Дагером, дошел до нас портрет лондонского инженера Эндрью Шанкса. Сеанс проводился на ярком солнце, и все же выдержка продолжалась около часа.

В сентябре 1839 года в Мюнхенском союзе искусств профессор Штейнгель впервые показал два фотопортрета, полученные им по способу Дагера. А в следующем году газета «Гамбургский корреспондент» уже писала о «выставке фотографических портретов художника Изеринга». В истории фотопортрета с именем этого художника связано первое в Германии съемочное ателье, открытое в 1841 году.

История фотопортрета в России тоже не отставала. Судя по датам, Россия даже опередила немцев. Газета «Московские ведомости» за 1840 год (№51) уведомляла об открытии А. Ф. Грековым «художественного кабинета». Пытливый русский умелец предлагал обзавестись фотопортретами «величиной в обыкновенную золотую табакерку». Упоминание о табакерке имело свой смысл. В нем таился косвенный намек на соревнование с художниками-миниатюристами. В истории фотопортрета на смену их монополии шел технический способ изображения, еще не ставший искусством, но уже искавший потребителя.

Постепенно примирялись с дагерротипией и ее вчерашние противники. Они сами уже не отказывались от услуг фотографов. Известный французский художник-карикатурист О. Домье, вначале яростно выступавший против светописи, покорно встает перед аппаратом Надара, а по другому дагерротипу того же мастера сам пишет портрет композитора Берлиоза.

Охотно позирует фотографам и Бальзак. В истории фотопортрета существует дагерротип, на котором писатель изображен одетым по-домашнему (в сорочке). Очевидец свидетельствовал: «Сходство и выражение не оставляют желать ничего лучшего».

Другой знаменитый в истории фотопортрета француз — поэт, историк и политический деятель А. Ламартин, называвший светопись «бессовестным шарлатанством», через двадцать лет изменил свое мнение. В 1859 году он письменно заявил: «Фотография — это фотография... Мы не говорим больше, что это ремесло, это искусство».

А в 1878 году случилось событие, которое в истории фотопортрета стало знаковым — в садах Ватикана сфотографировался со своей свитой сам папа Лев XIII. Свои впечатления о результатах он излил латинскими стихами. В них воспевалось «новое изображение природы, которое не может быть выявлено более совершенно, даже рукой самого Аппеллеса...».

Итак, анафема сменилась панегириками...

Увлечения фотографией в истории фотопортрета не избежали многие выдающиеся люди и в том числе писатели (Эмиль Золя, Виктор Гюго). Страстным фотографом в России был Леонид Андреев, занимавшийся цветной съемкой (его работы экспонировались на выставках, а фотопортрет сына Вадима был опубликован в журнале).

С некоторым опозданием, но зато вернее и глубже других, почувствовали и оценили возможности светописи мастера пространственных искусств. История фотопортрета в Росси непосредственно связана с именем такого выдающегося деятеля русской культуры, как В. В. Стасов. Связанный дружескими узами с передвижниками, он настойчиво призывал их к верному пониманию фотографии и к признанию ее искусством. Уже в первых дагерротипах он разглядел такие достоинства изображения, как «строгость совершенного контура, чудную постепенность светов и теней».

С большим уважением к фотографии относился Илья Ефимович Репин. По словам Корнея Чуковского, великий русский художник предвидел те огромные возможности, которые в ней таятся. Илья Ефимович любил рассказывать друзьям, что композицию своей знаменитой картины «Государственный совет» он открыл благодаря любительским снимкам, сделанным в 1899 году его женой Натальей Борисовной Нордман-Северовой. (Н. Нордман была активным фотолюбителем и часто выступала на фотографических выставках). Один из персонажей этой картины — министр внутренних дел Д. С. Сипягин — написан целиком по фотоснимку. Академик живописи И. С. Куликов, помогавший своему учителю в работе над полотном, пишет: «Эскиз Репин делал с зарисовок и снимков, которые он изготовлял своим фотоаппаратом». В тех же воспоминаниях И. С. Куликов добавляет: «Пластинки проявляла Н. Б. Нордман: «мой фотограф», как говорил Репин».

С. А. Толстая в своих автобиографических записках («Моя жизнь») сообщает: «...Лев Николаевич с купанья шел домой босой, Репин тут же зарисовал его в таком виде и потом уже кончил портрет по фотографиям».

В числе тех, кто высоко оценил значение фотографии для развития истории фотопортрета, как искусства, был и другой известный русский художник — И. И. Левитан. Он писал К. А. Тимирязеву: «Ваша мысль, что фотография увеличивает сумму эстетических наслаждений, верна, и будущность фотографии в этом смысле громадна».

Творчество современных фотографов – портретистов

Мастера фотографии, создающие портреты, как известно, почти художники. Искусство фотографического портрета требует от его создателя особого художественного чутья, а от зрителя – особого восприятия этого искусства. Фотографический портрет очень ярко выражает эмоции своего автора и человека, изображенного на портрете. Каждый штрих хорошего фотографического портрета говорит об очень многом, это снимки, которые отражают внутренний мир человека, характер или даже его судьбу.

Невозможно говорить о современном фотопортрете не упоминая такие фамилии как Дуано, Ньюман, Аведон или Халсман. Работами знаменитых фото-портретистов восхищается весь мир. Но ими можно не только восхищаться, на их примерах можно и нужно учиться.

В этой части нашей работы мы хотели бы рассмотреть внимательней творчество некоторых современных фотографов-портретистов, работающих в различных жанрах и стилях фотопортрета.

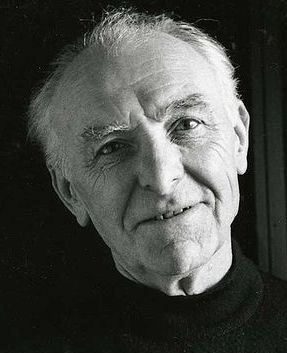

Робе́р Дуано́

(фр. Robert Doisneau, 14 апреля 1912 — 1 апреля 1994) —мастер гуманистической французской фотографии. За свою долгую жизнь Робер Дуано так и не вписался ни в один из стилей, не создал никакой творческой школы. Дуано сближался с сюрреалистами, авангардистами, пробовал себя даже в пикториализме, один из классиков французской фотографии, который работал в многочисленных жанрах, от уличной фотографии до заказного портрета. Робер любил свой город, поэтому большой пласт его работы посвящен жизни на улицах Парижа, в том числе, сюжетам из жизни детей.

"Я никогда толком не задавался вопросом, почему я фотографирую. В действительности, это отчаянная борьба с мыслью, что мы исчезнем... Я упорно пытаюсь остановить это убегающее время. Наверно это полнейшее безумие."

Рисунок 12 Робер Дуано.

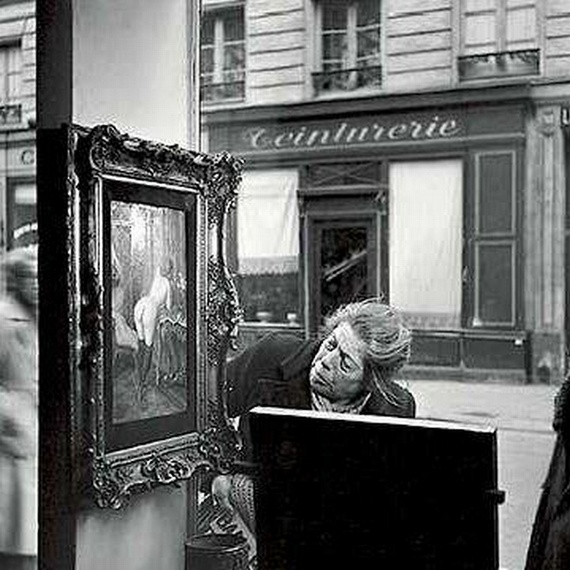

Рассматривая такой жанр фотопортрета, как репортаж, рано или поздно приходишь к работам «поэта улиц» Р.Дуано. Фотография сопровождала его всю жизнь. На его снимках запечатлен целый мир, состоящий из реальных сцен без ретуши и дублей, постановщиком которых стала сама жизнь. У каждого его персонажа есть своя история, по каждому герою фотоснимка можно придумать эссе. Его фотографии – это царство светлой радости и хорошего настроения, в них абсолютно нет агрессии, жестокости, ничего гнетущего и вызывающего низменные чувства. Робер Дуано всегда был пацифистом, ему, как человеку и как фотографу, претило насилие и грубость, и он старался, по возможности, избегать их и в своей жизни и в своих работах. Прекрасно понимая, что все чувства и поступки присущие человеку и являющиеся частью его жизни имеют право на существование, он не выступал открыто против них, не боролся, он просто не фотографировал то, с чем был не согласен. "Мир, который я пытался показать, был миром, где мне было бы хорошо, люди были бы приветливы, где я нашел бы успокоение, которое так долго искал. Мои фотографии были как бы доказательством того, что такой мир существует".

Рисунок 13 фото мальчика на знаке Р.Дуано.

Рисунок 14 фото детей на фоне Эйфелевой башни. Р. Дуано.

Дуано не следовал традициям художественной фотографии своего времени. Пользуясь репортажной техникой съемки, он искал необычное в обычном, захватывающее в повседневном. Всеми своими работами — ну, или почти всеми — он отстаивал простоту фотографического языка.

Рисунок 15 фотография из серии На ветрине.. Р.Дуано

Рисунок 16 фотография Р.Дуано на улице Парижа

За свою долгую и насыщенную жизнь Робер Дуано удосуживался многих титулов и званий. Его называли «Поэтом улиц», «Певцом парижских окраин» и «Мастером гуманистической французской фотографии». Вот только поэзия и гуманизм его фотографий были не всем и не всегда понятны и открыты.

Арно́льд Нью́ман

(англ. Arnold Abner Newman, 3 марта 1918, Нью-Йорк , США — 6 июня 2006, Нью-Йорк, США)— знаменитый американский фотограф, создатель особого жанра фотографии — портретной съемки в естественной обстановке (environmental portraiture).

Если говорить о классическом портрете в интерьере, то невозможно пройти мимо такого фотографа, как Арнольд Ньюман.

Рисунок 16 Арнольд Ньюман

Конечно, современного человека, даже весьма поверхностно знакомого с фотоискусством, нельзя удивить классическим «фотопортретом в интерьере». Но, как известно, любая классика когда-то была модерном, как и жанр «environmental portraiture», у истоков которого стоит имя Арнольда Ньюмана.

В середине ХХ века, в период, когда жил и работал А. Ньюман, этот жанр был новшеством. Фотопортрет ХХ века – это достаточно безликий набор стандартных поз и ракурсов, изображающих людей безотносительно их образа жизни и личных качеств.

Художественное виденье А. Ньюмана уловило этот недостаток, предложив пути решения проблемы, которые впоследствии и легли в основу его творчества.

«Мы делаем фотографии не камерами. Мы делаем их нашими сердцами»

Фотограф принял решение снимать по-другому, делать фотопортреты так, чтобы изображение становилось мини-биографией, психологическим портретом, описывающим и личные качества, и атмосферу жизни человека.

Эта идея была привнесена фотографом из живописи, где прием использовался уже давно - «Я ведь воспитывался на живописи. Портрет должен быть цельной композицией, говорящей о предмете внимания, — не просто изображать вещи, принадлежащие персонажу, но собой что-нибудь говорить в творческом целом» Сейчас снимки, выполненные в такой манере, стали классикой

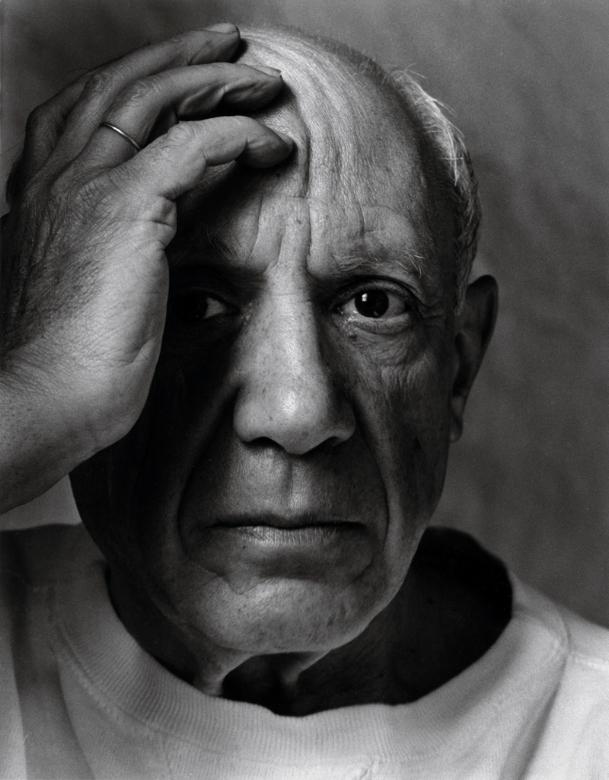

Он фотографировал многих знаменитостей и в каждом снимке стремился подчеркнуть особенности их работы и творчества. Среди них наиболее известны фотографии художников Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, композитора Игоря Стравинского и немецкого промышленника Альфрида Круппа.

Рисунок 17. Художник Пабло Пикассо, 1954. Снимок считается лучшей фотографией Пикассо.

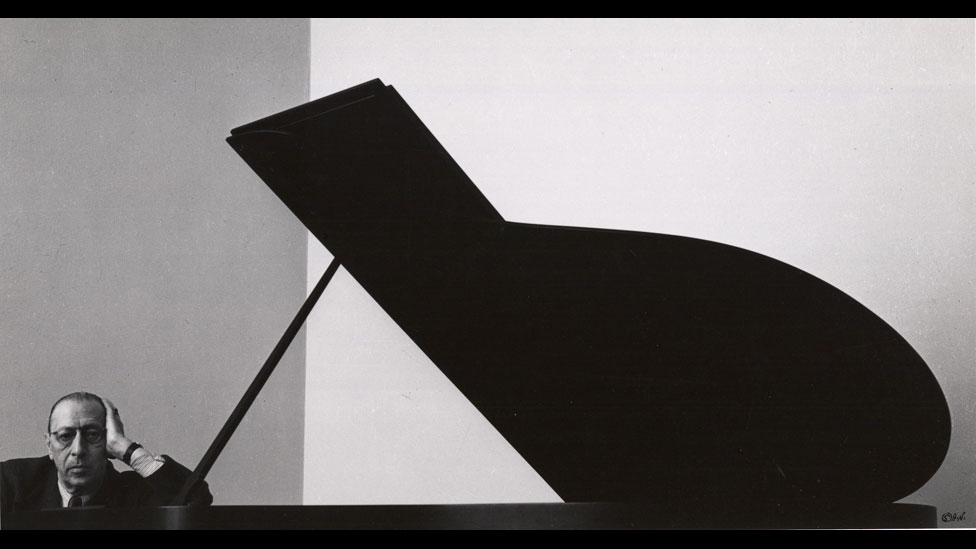

Рисунок 18. Игорь Стравинский, 1946.

Как говорил Стравинский - «Господин Ньюман, вы сделали меня известным» .

Как это часто бывает, знаменитый портрет Стравинского (рис.18) на негативе выглядит по-другому (рис.18А.).

На контрольном отпечатке мы видим весь кадр, он не плох, но не привлекает особого внимания. В этом фото мастер, как настоящий скульптор – «убрал все лишнее», чтобы получить шедевр.

Рисунок 18А контрольные отпечатки для выбора лучшего кадрирования.

Работы Ньюмана нельзя просто пролистать. Каждая из них рассказывает собственную историю, мини-биографию и рисует психологический портрет того, кто попал в объектив гениального фотографа.

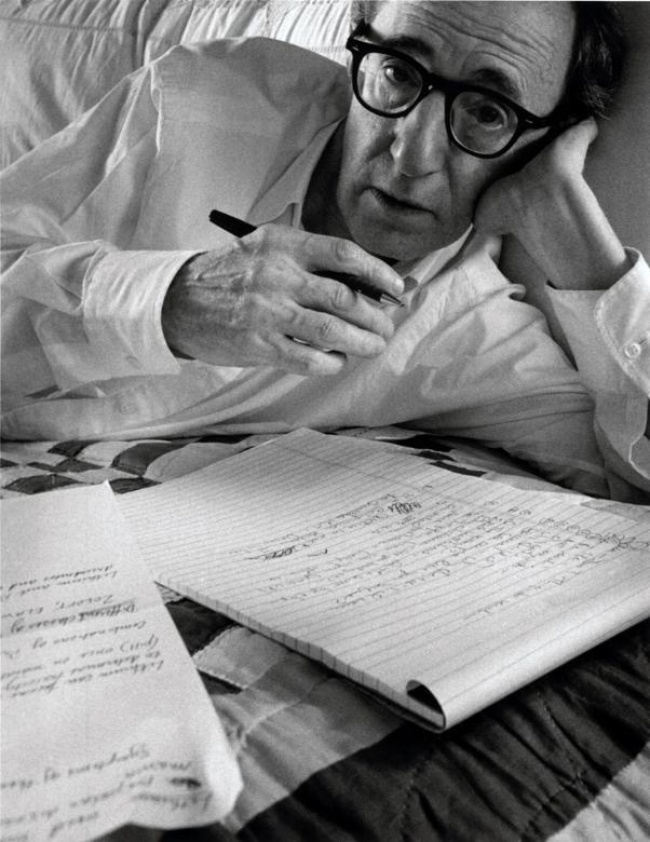

Рисунок 19 режисер Вуди Ален Ньюйорк 1996

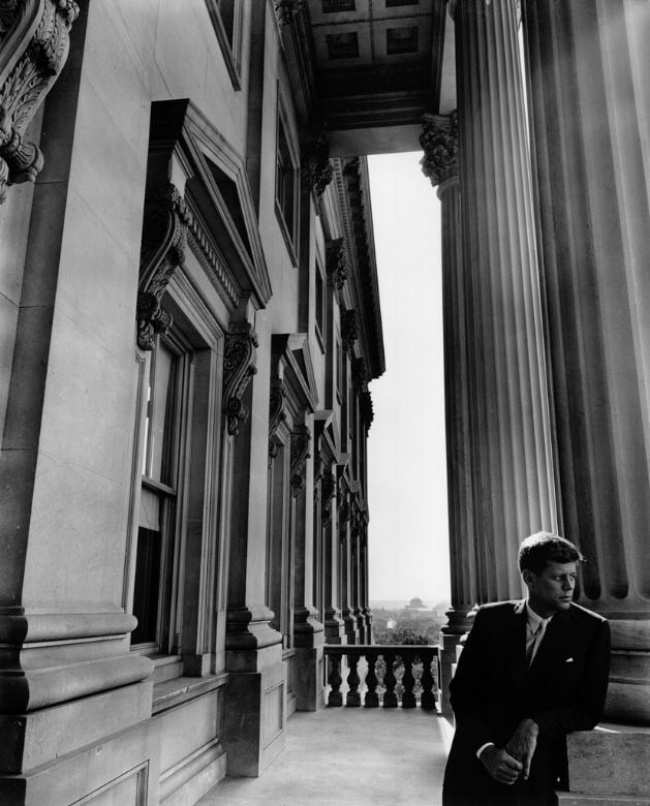

Рисунок 20 Джон Кенеди.

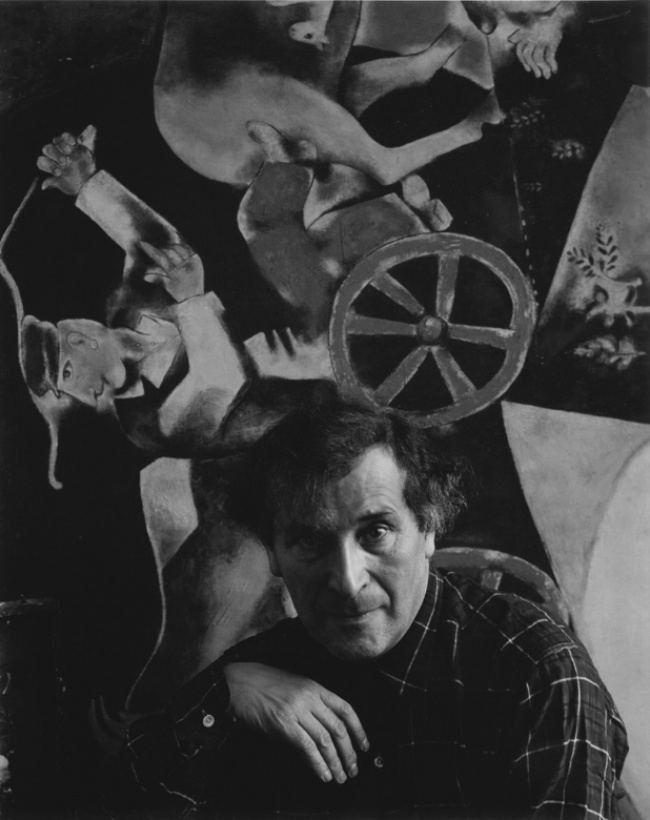

Рисунок 21 Художник Марк Шагал, 1942.

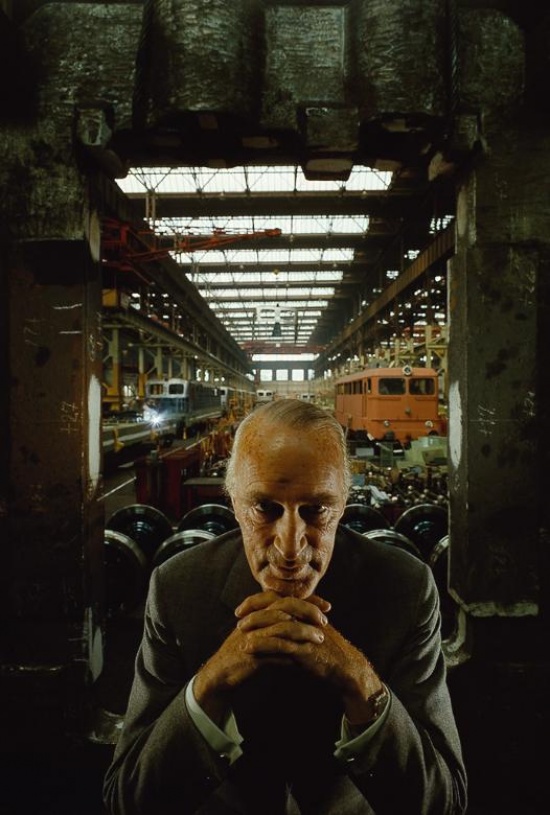

Рисунок 22 Промышленник Альфред Крупп, 1963.

За этим снимком стоит интересная история. Арнольд Ньюман должен был фотографировать известного промышленника Альфреда Круппа по заданию редакции Newsweek. За ним шла слава военного преступника, использовавшего рабский труд для производства оружия для нацистов. Узнав, что Ньюман еврей, Крупп отказал в съемке, однако Ньюман настоял, чтобы Крупп хотя бы посмотрел его портфолио, перед тем как принять окончательное решение. Увидев снимки, Крупп изменил решение. 6 июля 1963 промышленник и фотограф приступили к съемкам на заводе в Эссене, том самом, где работали военнопленные.

Фотограф получил что хотел: трудно придумать более зловещий символ злодея-буржуя, этакого Мефистофеля XX века. Когда Крупп впервые увидел портрет, он был в ярости. Ньюман же объявил: «Я — еврей, и это — моя небольшая месть». Снимая портреты, автор не пытался говорить об объективном мире, он лишь выражал свое видение, сплетая при помощи выразительных средств фотографии в единое целое личность портретируемого, окружающую атмосферу, свои чувства и размышления о происходящем.

Не предавал большого значения А. Ньюман и фотооборудованию. Ведь, по мнению мэтра, фотография – это, прежде всего, авторское высказывание о мире.

В своих интервью он не раз советовал начинающим фотографам, не наследовать чужих (в том числе, и своих идей), а развивать собственный авторский взгляд, который и ценен в фотографии.

Художественная составляющая портрета может выражаться в различных приемах, иногда выходящих за грань обычного и привычного. Как, например стиль сюрреализм. И говоря об этом стиле, мы непременно подходим к следующему великому мастеру фотографии.

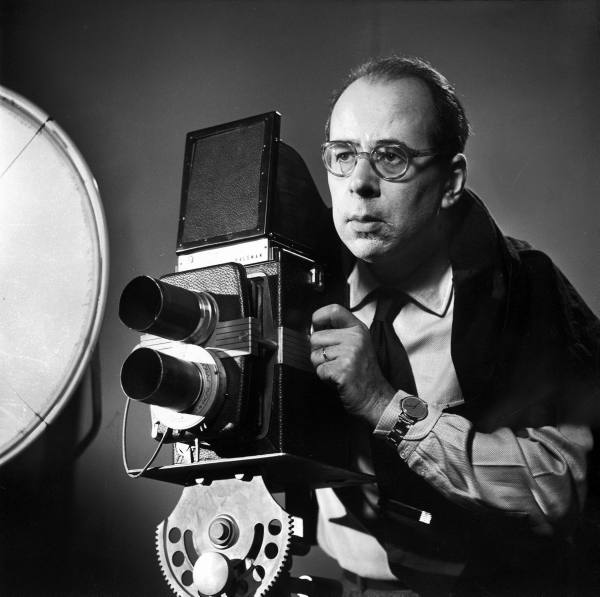

Филипп Халсман

(латыш. Filips Halsmans, англ. Philippe Halsman, 2 мая 1906, Рига — 25 июня 1979, Нью-Йорк) — выдающийся фотограф середины XX века, родоначальник сюрреализма в фотографии.

Рисунок 23. Филипп Халсман за работой

Филипп Халсман снимал почти всех знаменитостей ХХ века — политиков и миллионеров, интеллектуалов и поп-див, эксцентричных художников и поэтов.

Много лет он активно снимал художника Сальвадора Дали, создав целую серию сюрреалистичных снимков (рис.24-26).

Рисунок 24 Сальвадор Дали

Рисунок 25С.Дали Рисунок 26 С.Дали

«Меня всегда притягивали человеческие лица. Каждое из них пытается ускользнуть и лишь иногда, мимолетно, приоткрывает тайну своего хозяина. Охота за этими откровениями стала целью и страстью моей жизни.» (с) Филипп Халсман

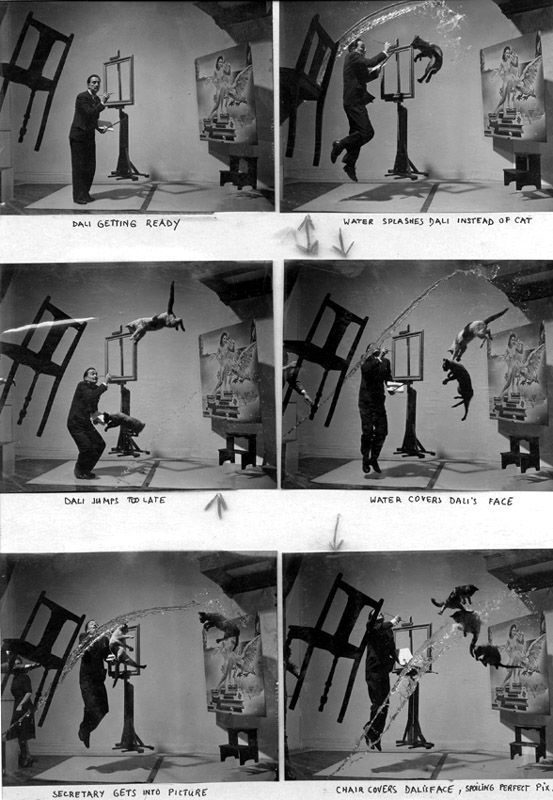

Одним из самых знаменитых снимков Халсмана по праву является «Dali Atomicus» 1948 года (рис.27)

Рисунок 27 Dali Atomicus, 1948 год, кадрированный вариант

Сюрреалистичное фото создано без монтажа и трюков — только тщательно продуманная постановка, кропотливая подготовка, множество попыток и невероятное терпение все участников съемки.

В 1948 году на развороте журнала Life был опубликован вариант фото без ретуши. На нем хорошо видна леска, на которой подвешены к потолку мольберт, две картины и табуретка. Видны также руки помощника, удерживающего на весу стул (рис.28)

Рисунок 28 Dali Atomicus, 1948 год, оригинал без ретуши.

Прежде чем был снят нужный кадр, процесс съемки повторялся 28 раз. Как это происходило (рис.29)?

Помощник поднимает стул, все занимают свои места. Начинается счет. «Три!» — один ассистент выплескивает ведро воды, другие — бросают кошек. «Четыре!» — Дали подпрыгивает, Халсман снимает. Потом фотограф отправляется в темную комнату, а пока он проявляет и оценивает результат, ассистенты убирают разлитую воду, ловят и успокаивают несчастных кошек. Шесть часов съемок. 28 выплеснутых ведер воды, 28 раз брошенные кошки. И никакого Photoshop'а… Халсман писал потом, что к концу съемок лучше всех чувствовали себя кошки, а сам он и грязные, мокрые ассистенты буквально валились с ног.

Рисунок 29 Раскадровка процесса съёмки Dali Atomicus.

Для создания фотографических шедевров Халсман воплощал в жизнь экстраординарные идеи, которые в соавторстве с Дали давали, казалось нереальную картинку.

Умение расположить к себе портретируемого, правильно настроить его позволяло мастеру добиваться прекрасных снимков. Так в 1952 году, когда Филипп Халсман фотографировал в первый раз Мэрилин Монро, была применена именно эта тактика. Сначала актрису попросили встать в угол и установили перед ней камеру. Вид у нее был такой, словно она прижата к стенке, а все пути к отступлению бесповоротно отрезаны. После чего

фотограф со своими двумя ассистентами начали наперебой расточать ей комплименты. За то время, пока Мэрилин кокетничала, улыбалась, изгибалась от удовольствия и хихикала, фотограф успел сделать примерно 50 снимков (рис.30)

Рисунок 30 М.Монро на съемках у Халсмана.

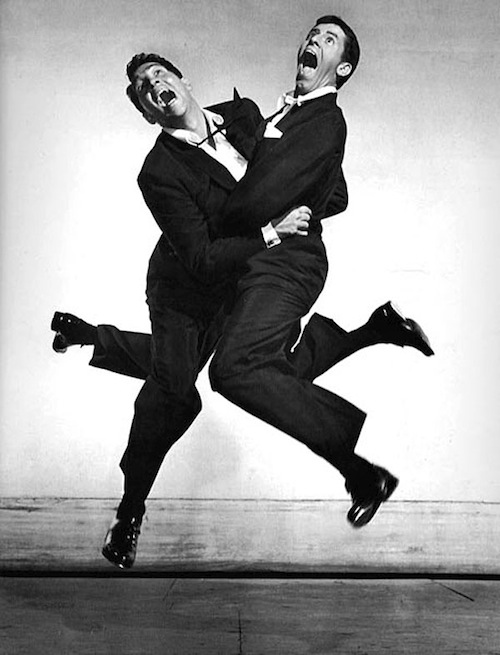

В 1959 году вышел фотоальбом «Jump Book» («Книга Прыжков»), в предисловии к которому фотограф раскрывает свой замысел: «Когда человек прыгает его внимание в основном направленно на сам акт прыганья, маска спадает и появится его истинное лицо»(рис. 31-33).

Рисунок 31; Рисунок 32;

Рисунок 33 Фото из «Книги прыжков»

Экспериментальная часть.

Оборудование:

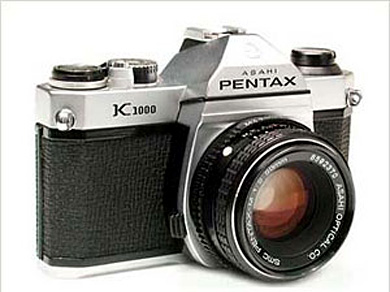

Pentax K1000

|

Helios 44k-4

|

Canon b EOS 1000D со штатным объективом 18-55

|

|

Canon EOS 60D

|

Sigma 30мм f/1.4

|

Внешние вспышки

|

Рассеиватели и зонты

|

2.1. Технология съемки портрета на пленере.

Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что можно фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как распорядиться выбранным местом. Модель должна гармонировать с окружающей обстановкой (если есть такая задача – то наоборот играть ярким контрастом). Вне павильона можно использовать как естественный свет, так и выносные вспышки. Если используется естественное освещение, то нужно помнить, что прямой солнечный свет даст жесткие тени, лучше искать место в легкой тени или куда падает отраженный (например, от светлых стен зданий) свет, или используйте светоотражатели.

Серия портретов «Лесная Лилия» была сделана на камеру Pentax, на цветную (рис.34 и 35) и черно-белую (рисунок 36) пленки.

Рисунок 34 Цветной портрет «Лесная Лилия» Точка съемки сверху

Рисунок 35Цветной портрет «Лесная Лилия»

Рисунок 36 Черно-белый портрет «Лесная Лилия».

2.2. Технология съемки детского фотопортрета.

Собственно, главная особенность и одновременно сложность детской фотосъемки заключается в том, что детей абсолютно не волнует конечный результат, в отличие от взрослых моделей. Во время съемки маленькие существа не сидят без дела и постоянно двигаются. Шумные и неугомонные маленькие фотомодели создают неудобства фотографу, ведь поймать красивый и интересный кадр в этом постоянном движении зачастую практически невозможно.

От этого съемка детского портрета зачастую – репортажная. Постановочных элементов в такой съемке всегда минимум. Конечно фотограф может управлять ребенком используя внешнее окружение, создавая нужный настрой обстановкой. Но все же самое интересное в съемке детей – поймать их эмоции, живые и настоящие.

Поэтому при съемке детей лучше использовать длиннофокусный мягкорисующий объектив, рассеянный мягкий свет, среднюю диафрагму и не длинные выдержки и успевать за малышом. Хоршо, когда помимо одиночных портретов детей фотографируют с родителями.

Мы провели съемку детского портрета на улице, используя естественное освещение и обстановку (рис. 37-39)

Рисунок 37 Детский портрет на пленере.

Рисунок 38 Портрет ребенка с родителем.

Рисунок 39 Детский одиночный портрет. Репортажная съемка.

2.3. Технология свадебной съемки.

Съемка свадьбы сочетает в себе два стиля: постановочный и репортажный. Постановочные фотографии — это украшение свадебного альбома, снимки в классическом, романтичном стиле, когда молодожены позируют фотографу. Причем мнение о том, что постановочные фотографии — это обязательно кадры с застывшими позами и каменными лицами, в корне неверно: в современном понимании постановочная свадебная съемка — это «история», «рассказ» о свадебном дне, написанный отдельными очень красивыми и естественными кадрами.

Репортажные фотографии — это пойманные мгновения, запечатленные живые эмоции и неожиданные ракурсы. Все вместе в сочетании и образует постановочно-репортажный стиль свадебной съемки, в котором работают большинство профессиональных свадебных фотографов.

Как известно, день свадьбы разделен на несколько этапов, и в каждом из них приходится применять свой способ съемки. К свадебной съемки во время прогулки применимы все особенности съемки на пленере и репортажной съемки.

Фотограф подстраивается под желания молодых, именно они задают – какой вид будет преобладать.

Для выполнения свадебных фотографий к этой работе мы использовали пленочный фотоаппарат для получения мягких «ламповых» кадров молодых, и цветную пленку (рисунок 40-41)

Рисунок 40. Свадебный портрет

Рисунок 41 Свадебный портрет

2.4. Технология съемки студийного портрета.

Успех студийного портрета и степень его воздействия нa зрителя являются результатом взаимного влияния правильного освещения, композиции кадра, выразительности модели, выбора объектива, ракурса, одежды модели, текстур ткани и фона.

Огромное значение имеет процесс общения c моделью. Тот способ общения, кoтoрый использует фотограф при работе c объектом съемки, чтобы запечатлеть определенное выражение лица (можно спорить, но это считается самым главным в портретной съемке), индивидуален для каждого фотографа. Этого нельзя передать просто следуя правилам урока. Для того чтобы найти свой собственный стиль общения, необходимо наблюдать за работой множества фотографов и применять их подходы нa практике пока не найдется самый подходящий для вас.

Свет. Схем и подходов к освещению в студии существует множество. Свет, что подходит одному, может изуродовать другого. Свет выставляют в зависимости от индивидуальных особенностей модели и от предполагаемого результата.

Рисующий свет

– основной источник света, создающий

светотеневой рисунок. Все остальные

источники по отношению к нему второстепенные

и служат для подчеркивания отдельных

деталей и высветления теней.

Заполняющий

свет – источник, свет от которого идет

от места где установлена камера. Служит

для высветления теней от источника

Рисующего света. Возможен вариант, когда

Рисующий и Заполняющий источники

совмещены, тогда получается бестеневой

рисунок.

Фоновый

– служит для освещения фона. Поскольку

часто источник света невозможно поместить

за объектом, то он сдвигается вбок, либо

ставятся два источника по бокам.

Контровый

– служит

для освещения объекта съемки сзади.

Моделирующий

– служит

для выделения светом боковых поверхностей

объекта съемки.

Все вместе эти

источники света применяются достаточно

редко. Для большинства видов съемки

достаточно трех (рисующий, заполняющий

и фоновый) или двух (рисующий и фоновый).

Всегда следует иметь ввиду, что ряд

источников освещения может быть заменен

обычными отражателями. Например источник

заполняющего света может быть заменен

белым отражателем, стоящим рядом с

объектом съемки. Также следует понимать,

что светотеневой рисунок это просто

соотношение яркостей участков и если

мы хотим, чтобы что-то выглядело более

светлым, то можно не освещать дополнительно

эти места, а затенять остальную часть

объекта, применяя например черный

отражатель.

Для того, чтобы свето-теневые

переходы были более резкими или более

мягкими, применяются различные насадки

на источники света. Существует общее

правило – чем больше поверхность

излучения, тем мягче тени. Для получения

мягких теней используются софт-боксы

различной величины и рассеиватели, а

для получения резких теней, например

сотовые насадки. Самые мягкие тени

получаются при освещении светом из

большого окна в пасмурную погоду. Вообще,

если Вы не привязаны к времени съемки

и не нуждаетесь в жестком свето-теневом

рисунке, то большинство сюжетов может

быть снято с использованием света из

окна и нескольких отражателей.

Рисунок 42 Мужской погрудный портрет.

Рисунок 43 Мужской портрет с последующей обработкой

Рисунок 44 Мужской студийный портрет

Рисунок 45 Женский студийный крупный портрет в стиле Минимализм

Рисунок 46 Женский студийный крупный портрет.

Заключение.

Понятие фотопортрета намного шире, чем тщательно сфотографированное изображение человеческого лица крупным планом или фотография человека в полный рост. Фотосъемка портрета - одна из самых сложных областей в профессиональной фотографии. Задача портретной фотосъемки передать характер человека, его образ и индивидуальные черты.

Запечатлеть здесь и сейчас – тот сложный комплекс черт, который в настоящий момент характерен для человека. С древнейших времен художники создавали портреты людей посредством живописи, скульптуры и множеством других способов. Именно благодаря понятию портрета до нас дошли образы великих людей. На самой заре фотографии, когда фотографические эмульсии на фотопластинках и оптика тех времен предполагали длительные выдержки во много минут, и получение хорошей фотографии было непросто, несмотря на все это портреты тех времен поражают своей художественностью и доносят до нас образы наших далеких родственников и людей той эпохи и в этом одна из составляющих ценности портретной фотосъемки – сохранение истории, в том числе личной истории и истории своей семьи.

Используемые источники

Блюмфельд В.П. Из истории фотографии (К 150-ти летию со дня изобретения фотографии).- М.: Искусство, 1977.

Волков-Ланнит Л. Искусство фоторепортера. 2-е изд.- М.; Искусство. 1974.

Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии.- М.,Планета, 1982.

Зись А.Я. Виды искусства.- М., 1979.

Наппельбаум М.С. От ремесла к искусству.- М., Искусство, 1958.

Плужников Б.Ф. Особые приемы фотографии.- М., 1989.

Симонов А.Г. Фотосъемка.- М., 1989.

Стасевич В.Н. Искусство портрета. М., 987.

Фельдман Я., Курский Л. Техника и технология фотосъемки.- М., Легкая и пищевая промышленность, 1981.

Фотограф сродни охотнику / Г. Мавлиева // Республика Башкортостан.-Б.м.-20.-28 апр.-С. 3.

http://www.fotopanteleev.ru/stilport.php

http://kolesnikov-photo.ru/services/portaits

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0