- •1)Классификация электротехнических материалов

- •2) Проводниковые материалы – общая характеристика, основные требования

- •3) Обзор основных групп проводниковых материалов

- •4) Основные электрические свойства проводниковых материалов.

- •5) Требования к физическим свойствам проводниковых материалов

- •6) Основные виды проводниковых электротехнических изделий.

- •7) Потери энергии в проводниковых материалах. Понятие термической стойкости.

- •8) Поверхностный эффект и его влияние на проводимость изделий.

- •9) Магнитные свойства вещества. Классификация ферромагнитных материалов.

- •15) Потери от вихревых токов – причины возникновения и зависимости.

- •21) Общая характеристика и классификация изоляционных материалов.

- •22) Потери энергии в диэлектриках.

- •29) Алюминий и его сплавы

- •43) Керамические изоляционные материалы

7) Потери энергии в проводниковых материалах. Понятие термической стойкости.

Чем больше ток, тем больше мощность, причем зависимость линейная. Однако с ростом тока потери энергии растут квадратично, т.е. гораздо сильнее, чем рост передаваемой мощности. Увеличение площади сечения провода ослабляет проблему, но, с другой стороны, происходит увеличение стоимости строительства линии электропередач, т.к. стоимость цветного металла проводов значительна. Кроме того, увеличение веса проводов влечет увеличение массы опор, усложнение монтажа и т.п. В результате компромисса между увеличением потерь и увеличением строительства договорились рассчитывать провода линии на определенную компромиссную плотность тока, т.н. экономическую плотность тока.

Термостойкость — понятие материаловедения. Это техническое свойство материала — его способность выдерживать термические напряжения не разрушаясь. Обычно её измеряют в количествах теплосмен, которое образец способен выдержать, потеряв не более 20 % своей массы.

8) Поверхностный эффект и его влияние на проводимость изделий.

Скин-эффект (поверхностный эффект) — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. В результате этого эффекта, например, переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое.

С увеличением частоты переменного тока скин-эффект проявляется всё более явно, что заставляет учитывать его при конструировании и расчётах электрических схем, работающих с переменным и импульсным током. Например, вместо обычных медных проводов могут применяться медные провода, покрытые тонким слоем серебра. Серебро обладает наибольшей удельной проводимостью среди всех металлов, и тонкий его слой, в котором благодаря скин-эффекту и протекает большая часть тока, оказывает сильное влияние на активное сопротивление проводника.

Скин-эффект обусловлен тем, что при распространении электромагнитной волны в проводящей среде возникают вихревые токи, в результате чего часть электромагнитной энергии преобразуется в теплоту. Это и приводит к уменьшению напряжённостей электрического и магнитного полей и плотности тока, т. е. к затуханию волны.

На скин-эффекте основано действие взрывомагнитных генераторов (ВМГ), взрывомагнитных генераторов частоты (ВМГЧ) и в частности ударно-волновых излучателей (УВИ).

Благодаря скин-эффекту на высоких частотах джоулева теплота выделяется преимущественно в поверхностном слое. Это позволяет раскалить проводник в тонком поверхностном слое без существенного изменения температуры внутренних областей. Данное явление используется в важном с промышленной точки зрения методе поверхностной закалки металлов в промышленности.

9) Магнитные свойства вещества. Классификация ферромагнитных материалов.

Свойства:

Начальная магнитная проницаемость н - значение магнитной проницаемости при малой напряженности поля.

Максимальная магнитная проницаемость max - максимальное значение магнитной проницаемости, которое достигается обычно в средних магнитных полях.

Из других основных терминов, характеризующих магнитные материалы, отметим следующие.

Намагниченность насыщения - максимальная намагниченность, которая достигается в сильных полях, когда все магнитные моменты доменов ориентированы вдоль магнитного поля.

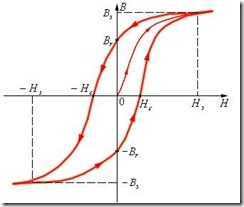

Петля гистерезиса - зависимость индукции от напряженности магнитного поля при изменении поля по циклу: подъем до определенного значения - уменьшение, переход через нуль, после достижения того же значения с обратным знаком - рост и т.п.

Максимальная петля гистерезиса - достигающая максимальной намагниченности насыщения.

Остаточная индукция Bост - индукция магнитного поля на обратном ходе петли гистерезиса при нулевой напряженности магнитного поля.

Коэрцитивная сила Нс - напряженность поля на обратном ходе петли гистерезиса при которой достигается нулевая индукция.

При каждом цикле перемагничивания часть магнитной энергии, запасаемой в материале (W = BH/2) теряется, т.е. переходит в тепло. Эти потери называются потерями на перемагничивание и они пропорциональны площади кривой гистерезиса. Для материалов, используемых в энергетике, в особенности для трансформаторов, потери энергии желательно уменьшить, т.е. уменьшить площадь кривой. Это может быть достигнуто, если коэрцитивная сила будет как можно меньше.

Классификация:

Магнито мягикие

Магнито твердые

10) Ферромагнитные материалы имеют очень важное значение в электротехнике и радиотехнике. Эти материалы (в основном сталь) благодаря большой магнитной проницаемости ; получили широкое применение в различных электромагнитах, электрических генераторах, электродвигателях, трансформаторах, электроизмерительных приборах, реле и т. д.

Магнитнотвердые – постоянные магниты, используются в измерительных приборах и в микроэлектронике.В отличие от магнитномягких, имеют существенно большие коэрцитивную силу (от 5. 10*3 до 5*10*6 А\м) и площадь петли гистерезиса.

Магнитомягкие материалы используются в кач сердечников трансформаторов. Должны иметь высокую магнитную пронцаемость, малую коэрцитивную силу, большую индукцию насыщения, узкую петлю гистерезиса, малые магнитные потери.

11-12) Основы физической теории ферромагнетизма.

Ферромагнетики характеризуются высокой степенью намагничивания и нелинейной зависимостью от . Основная кривая намагничивания ферромагнетика (магнитный момент которого первоначально был равен нулю) показана на рис.12.2. При достижении насыщения В продолжает расти по линейному закону:

![]()

Кроме нелинейной зависимости В(Н), для ферромагнетиков характерно явление гистерезиса – запаздывание намагниченности за изменением магнитного поля. Если довести намагничивание до насыщения, а затем уменьшать напряженность внешнего магнитного поля, то индукция поля будет следовать не по первоначальной (основной) кривой намагничивания, а пойдет несколько выше. В результате, когда напряженность магнитного поля станет равной нулю, индукция поля не исчезнет и будет характеризоваться величиной Br , называемой остаточной индукцией.

Рис.12.2. Основная кривая намагничивания и петля гистерезиса ферромагнетика.

Существование остаточной намагниченности делает возможным изготовление постоянных магнитов, то есть тел, обладающих макроскопическим магнитным моментом, на поддержание которого не требуются затраты энергии.

Намагниченность ферромагнетика обращается в нуль лишь под действием магнитного поля Нс , имеющего направление, противоположное намагничивающему полю (рис.12.2). Напряженность поля Нс называют коэрцитивной силой. Если коэрцитивная сила велика, ферромагнетик называют жестким; для такого ферромагнетика характерна широкая петля гистерезиса. Ферромагнетик с малой коэрцитивной силой (и соответственно узкой петлей гистерезиса) называют мягким.

Петля гистерезиса образуется при циклическом перемагничивании ферромагнетика. В зависимости от значения намагничивающего поля Н, различают частный цикл и максимальную петлю гистерезиса. Отсюда следует, что намагниченность ферромагнетика в сильной мере зависит от предшествующей истории его пребывания в магнитном поле.

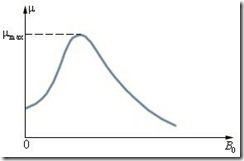

Магнитная восприимчивость χ, а следовательно и магнитная проницаемость μ, ферромагнетика являются функциями напряженности магнитного поля (рис.12.3). Для некоторых ферромагнетиков величина μmax может достигать значений ~800 000 (супермаллой).

Рис.12.3. Кривая зависимости μ(Н) для ферромагнетика.

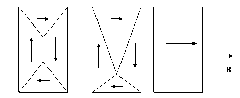

Теория ферромагнетизма была создана Я.И. Френкелем (1894-1952) и В.Гейзенбергом (Heisenberg W., 1901-1976) в 1928г. Согласно этой теории, ответственными за магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные моменты электронов. При определенных условиях между электронами возникают так называемые обменные силы, имеющие особую электростатическую (не магнитную) природу. Благодаря действию этих сил магнитные моменты электронов выстраиваются параллельно друг другу. В результате возникают области спонтанного (самопроизвольного) намагничения ферромагнетика, которые называются доменами. В пределах каждого домена ферромагнетик намагничен до насыщения и обладает определенным магнитным моментом. Для разных доменов эти моменты имеют различное направление, так что в отсутствие внешнего магнитного поля суммарный магнитный момент всего тела равен нулю.

При намагничивании ферромагнетика сначала происходит смещение границ доменов, в результате чего домены, магнитный момент которых составляет с направлением внешнего магнитного поля наименьший угол, увеличиваются за счет уменьшения других доменов (рис.12.4). Этот процесс идет до тех пор, пока весь объем ферромагнетика не станет монодоменным.

Рис.12.4. Смещение границ доменов при намагничивании ферромагнетика.

На следующей стадии имеет место поворот магнитного момента домена в направлении поля. При этом магнитные моменты электронов в пределах домена поворачиваются одновременно. Эти процессы являются необратимыми, что и служит причиной появления гистерезиса.

Каждый ферромагнетик характеризуется температурой ТC , называемой точкой Кюри, выше которой области спонтанной намагниченности распадаются и ферромагнетик утрачивает свои свойства. В таблице приведены значения ТC для железа, никеля и кобальта – трех чистых металлов ферромагнетиков.

Основная кривая намагничивания — важнейшая характеристика магнитных материалов. Физика процессов намагничивания магнитных материалов может быть понята при отождествлении ее с характерными участками основной кривой намагничивания

13) МАГНИ́ТНЫЕ ПОТЕ́РИ, потери на перемагничивание ферромагнетиков . Складываются из потерь на гистерезис, на вихревые токи и на магнитное последействие. МАГНИ́ТНЫЕ ПОТЕ́РИ, потери на перемагничивание ферромагнетиков. Складываются из потерь на гистерезис, на вихревые токи и на магнитное последействие.

Потери на гистерезис. Обусловлены необратимыми процессами перемагничивания. Потери на гистерезис за один цикл перемагничивания (т.е. за один период изменения поля), отнесенные к единице объема вещества, определяются площадью статической петли гистерезиса. Для вычисления этих потерь можно использовать эмпирическую формулу Эг=mn, где — коэффициент, зависящий от свойств материала, m — максимальная индукция, достигаемая в данном цикле, n — показатель степени, принимающий значения от 1,6 до 2 в зависимости от m.

Потери на вихревые токи. В проводящей среде за счет ЭДС самоиндукции, пропорциональной скорости изменения магнитного потока, возникают вихревые токи. Вихревые токи нагревают проводники, в которых они возникли. Это приводит к потерям энергии в магнитопроводах (в сердечниках трансформаторов и катушек переменного тока, в магнитных цепях машин). Для уменьшения потерь на вихревые токи необходимо использовать материал с повышенным удельным сопротивлением, либо собирать сердечник из тонких слоев, изолированных друг от друга.

Потери на магнитное последействие. Обусловлены магнитной вязкостью — отставанием магнитной индукции от изменения напряженности магнитного поля. Спад намагниченности ферромагнетиков происходит не мгновенно, а течение некоторого промежутка времени. Время установления стабильного магнитного состояния существенно возрастает с понижением температуры. Одна из основных причин магнитного последействия — тепловая энергия, которая помогает слабо закрепленным доменным границам преодолевать энергетические барьеры, мешающие их свободному смещению при изменении поля. Физическая природа потерь на магнитное последействие во многом аналогична релаксационной поляризации диэлектриков.

14) Перемагничивание материала связано с потерями электрической энергии, которая превращается в тепло, вызывающее нагревание магнитных материалов.

Количество энергии, расходуемой на перемагничивание стали (на гистерезис), пропорционально площади петли гистерезиса. Для уменьшения потерь на перемагничивание в машинах и аппаратах с переменным намагничиванием выгодно применять магнитные материалы с малой площадью петли гистерезиса.

Перемагничивание ферромагнетика связано с поворотом областей спонтанной намагниченности. Работа, необходимая для этого, совершается за счет энергии внешнего магнитного поля. Можно показать, что количество теплоты, выделяющейся при перемагничивании, пропорционально площади петли гистерезиса.

Перемагничивание ферромагнетиков может происходить двумя различными процессами: смещением доменных границ ( постепенный рост доменов, ориентированных по направлению внешнего поля, за счет других доменов) и вращением вектора намагниченности в сторону внешнего поля. Время протекания процессов и определяет скорость перемагничивания ферромагнетика. Первый процесс является более инерционным ( он сопровождается магнитной вязкостью, трением) и занимает больше времени, чем второй. Строго говоря, в любом перемагничивании участвуют оба процесса, но преимущественное протекание того или иного процесса зависит от ряда факторов, одним из которых является величина объема ферромагнетика. Принципиальным отличием тонких пленок от объемных ферромагнетиков является то, что при небольших значениях перемагничивающего поля они могут перемагничиваться преимущественно вращением вектора намагниченности.

При перемагничивании ферромагнетиков в переменных магнитных полях всегда возникают потери энергии, приводящие к нагреву. Эти потери обусловлены потерями на гистерезис и динамическими потерями. Динамические потери вызываются прежде всего вихревыми токами, индуктированными в массе магнитного материала, и частично так называемым магнитным последействием, или магнитной вязкостью.