- •1.Основные понятия комбинаторики

- •2.Предмет теории вероятности.

- •3.Случайные события и их классификация

- •4. Вероятность события

- •5.Аксиоматическое определение вероятности

- •6.Геометрические вероятности

- •7.Относительная частота случайного события, ее устойчивость

- •8. Статистическое определение вероятностей

- •9. Сумма и произведение событий

- •10. Теоремы сложения вероятностей

- •11. Теоремы умножения вероятностей

- •12. Формула полной вероятности

- •13. Формула апостериорной вероятности Байеса.

- •14. Повторение испытаний.

- •16. Теорема Лапласа

- •17. Дискретные и непрерывные случайные величины.

- •18. Понятие случайной величины

- •19. Способы задания случайных величин.

- •20.Биномиальное распределение.

- •21. Распределение пуассона.

- •22. Функция распределения

- •23. Плотность распределения

- •24. Свойства функций распределения

- •25. Числовые характеристики случайных величин

- •26. Вероятностный смысл характеристик

- •27. Равномерное и показательное распределение

- •28. Нормальное распределение Гаусса

- •29. Функции от случайных величин

- •30. Двумерная случайная величина

- •31.Закон распределения вероятностей двумерной случайной величины

- •32. Сходимость по вероятности Пусть - вероятностное пространство с определёнными на нём случайными величинами .

- •33.Предельные теоремы

- •Неравенство Чебышева

- •Теорема Чебышева

- •Теорема Бернулли

- •34.Специальные методы решения вер-х задач

- •35.Специальные распределения вероятностей

- •36.Случайный процесс

- •Определение

- •Терминология

- •Классификация

- •37. Стационарные случайные процессы.

- •38.Корреляционные функции и спектральные плотности

- •39.Действия над случайними процессами

- •40.Предмет и задачи математической статистики

- •41. Генеральная совокупность и выборка

- •42. Статистический ряд

- •43. Статистические оценки параметров распределения

- •44. Числовые характеристики статистического распределения

- •45. Точечные и интервальные оценки параметров распределения

- •46. Построение - доверительный интервал

- •47. Доверительный интервал для нормального распределения

- •48.Доверительный интервал при Распределе́ние Стью́дента

- •Определение

- •Использование t-распределения

- •49. Статическая проверка статических гипотез:понятие и виды Определения

- •50. Проверка пирсона

- •51. Критерий Колмогорова-Смирнова

- •52. Статистический анализ случайных процессов

- •54. Система массового обслуживания: определение и понятие

11. Теоремы умножения вероятностей

Вероятность произведения двух событий равна вер-ти одного из них, умноженной на условную вероятность другого при наличии первого:

Р (АВ) = Р(А) · Р(В/А), или Р (АВ) = Р(В) · Р(А/В).

Следствие. Вероятность совместного наступления двух независимых событий А и В равна произведению вероятностей этих событий:

Р (АВ) = Р(А) · Р(В).

Следствие. При производимых n одинаковых независимых испытаниях, в каждом из которых события А появляется с вероятностью р, вероятность появления события А хотя бы один раз равна 1 - (1 - р)n

12. Формула полной вероятности

Формула полной вероятности позволяет вычислить вероятность интересующего события через условные вероятности этого события в предположении неких гипотез, а также вероятностей этих гипотез.

Если событие А может произойти только при выполнении одного из событий , которые образуют полную группу несовместных событий, то вероятность события А вычисляется по формуле

![]() .

.

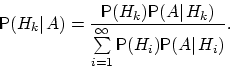

13. Формула апостериорной вероятности Байеса.

Пусть ![]() — полная

группа событий,

и

— полная

группа событий,

и ![]() —

некоторое событие, вероятность которого

положительна. Тогда условная вероятность

того, что имело место событие

—

некоторое событие, вероятность которого

положительна. Тогда условная вероятность

того, что имело место событие ![]() ,

если в результате эксперимента наблюдалось

событие

,

может быть вычислена по формуле:

,

если в результате эксперимента наблюдалось

событие

,

может быть вычислена по формуле:

14. Повторение испытаний.

Формула Бернулли

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

где ![]()

![]() -

вероятность появления события A ровно k раз

при n независимых

испытаниях; p -

вероятность появления события A при

каждом испытании.

-

вероятность появления события A ровно k раз

при n независимых

испытаниях; p -

вероятность появления события A при

каждом испытании.

Вероятность того, что при этом событие A:

1)

наступит n раз: ![]()

![]()

![]() ;

;

2)

не наступит ни разу: ![]()

![]()

![]()

![]() ;

;

3)

наступит хотя бы один раз: ![]()

![]()

![]()

![]() ;

;

4)

наступит не более k раз: ![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ;

;

5)

наступит не менее k раз: ![]()

![]()

![]()

![]()

![]() .

.

ле:

![]()

16. Теорема Лапласа

Пусть A – квадратная матрица n-го порядка. Определитель k-го порядка, составленный из элементов матрицы A, расположенных на пересечении строк с номерами i1 , i2 , ..., ik и столбцов с номерами j1 , j2 , ..., jk , называется минором M k-го порядка матрицы A. Если из матрицы A вычеркнуть строки и столбцы с такими номерами, то определитель n–k-го порядка полученной матрицы называется дополнительным минором для минора M. Обозначим символом S сумму индексов, нумерующих строки и столбцы такого минора:

S = i1 + j1 + i2 + j2 + ... + ik + jk .

Алгебраическим дополнением минора M называется дополнительный минор для минора M, умноженный на (–1)S. Отметим, что алгебраическое дополнение Ai j элемента ai j (минора первого порядка) является частным случаем алгебраического дополнения минора. Теорема Лапласа. Пусть D – определитель n-го порядка, в котором произвольно выбраны k строк (или столбцов), где 1 ≤k ≤ n – 1. Тогда определитель D равен сумме произведений всех миноров k-го порядка, расположенных в выбранных строках (или столбцах), на их алгебраические дополнения.

17. Дискретные и непрерывные случайные величины.

В том случае, если случайное событие выражается в виде числа, можно говорить о случайной величине.Случайной называют величину, которая в результате испытания примет одно возможное значение, наперёд неизвестное и зависящее от случайных причин, которые заранее не могут быть учтены.

Выпадение некоторого значения случайной величины Х это случайное событие: Х = хi. Среди случайных величин выделяют дискретные и непрерывные случайные величины.

Дискретной случайной величиной называется случайная величина, которая в результате испытания принимает отдельные значения с определёнными вероятностями. Число возможных значений дискретной случайной величины может быть конечным и бесконечным. Примеры дискретной случайной величины: запись показаний спидометра или измеренной температуры в конкретные моменты времени.

Непрерывной случайной величиной называют случайную величину, которая в результате испытания принимает все значения из некоторого числового промежутка. Число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно. Пример непрерывной случайной величины: измерение скорости перемещения любого вида транспорта или температуры в течение конкретного интервала времени.

Любая случайная величина имеет свой закон распределения вероятностей и свою функцию распределения вероятностей. Прежде, чем дать определение функции распределения, рассмотрим переменные, которые её определяют. Пусть задано некоторое х – действительное число и получена случайная величина X, при этом (x>X). Требуется определить вероятность того, что случайная величина Х будет меньше этого фиксированного значения х.

Функцией распределения случайной величины Х называется функция F(х), определяющая вероятность того, что случайная величина Х в результате испытания примет значение меньшее значения х, то есть:

|

F (х) = Р(Х < х ). |

(5.1) |

где х – произвольное действительное число.

Случайная величина (непрерывная или дискретная) имеет численные характеристики:

Математическое ожидание М (Х). Эту характеристику можно сравнивать со средним арифметическим наблюдаемых значений случайной величины Х.

Дисперсия D(X). Это характеристика отклонения случайной величины Х от математического ожидания.

Среднее квадратическое отклонение s(Х) для дискретной и непрерывной случайной величины Х – это корень квадратный из ее дисперсии:

|

|