- •1.Общие сведения об энергетике. Характеристика источников э/энергии.

- •6.Технико-экономическое сравнение вариантов сетей с учетом надежности.

- •7.Номинальные u приемников, эл.Сетей, трансформаторов.

- •8.Выбор номинального напряжения эл.Сети.

- •9.Элементы и конструкции эл.Сетей. Воздушные лэп.

- •10.Выбор сечения проводников по экономической плотности тока.

- •11. Элементы и конструкции эл.Сетей. Кабельные лэп.

- •22 Баланс активной мощности. Причины нарушения и способы поддержания баланса р.

- •23.Способы определения годовых потерь э/энергии.

- •24.Способы регулирования частоты в энергосистемы.

- •25.Определение годовых потерь э/энергии в лэп.

- •26.Ачр. Ступени и принцип работы. Чапв.

- •27.Определение годовых потерь э/энергии в 2-х обмоточных трансформаторах.

- •28.Баланс реактивной мощности. Связь реактивной мощности и напряжения.

- •29.Определение годовых потерь э/энергии в 3-х обмоточных трансформаторах

- •30.Компенсация реактивной мощности. Технико-экономическое значение cos. Источники q и их сравнительная характеристика.

- •31.Падение и потери напряжения в лэп. Векторная диаграмма.

- •32.Мероприятия по компенсации q.

- •33.Работа лэп на холостом ходу. Векторная диаграмма.

- •34.Бск.Схемы включения. Тип бск. Поперечная и продольная компенсация q.

- •35.Расчет разомкнутых сетей при нагрузках, заданных токами.

- •36.Выбор мощности ку.

- •37.Расчет разомкнутых сетей по параметрам конца передачи.

- •38.Показатели качества э/энергии. Встречное регулирование напряжения.

- •39.Расчет разомкнутых сетей по параметрам начала передачи.

- •40.Регулирование u изменением сопротивления сети.

- •51.Расчет кольцевых сетей с учетом потерь р.

- •52.Организационные мероприятия по снижению потерь э/энергии.

- •1. Организационные мероприятия, в т.Ч.:

- •2. Технические мероприятия, в т.Ч.:

- •3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии, в т.Ч.:

- •53. Расчет в послеаварийных режимах кольцевых сетей.

- •54.Технические мероприятия по снижению потерь э/энергии.

- •55. Расчет сложнозамкнутых сетей методом контурных токов.

- •56.Лэп с напряжением 330 и выше кВ. Повышение пропускной способности лэп

- •57. Расчет сложнозамкнутых сетей методом преобразования: перенос нагрузок, параллельное и последовательное соединение, преобразование «звезды» в «треугольник» и наоборот.

- •58.Механическая прочность влэп.

- •59. Расчет сложнозамкнутых сетей заменой параллельных ветвей одной эквивалентной.

- •60.Схемы пс без выключателей на стороне вн.

- •61.Расчет потокораспределения в послеаварийных режимах для разомкнутых и сложнозамкнутых сетей.

- •62.Типовые схемы пс. Требования к схемам пс.

- •63.Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на пс.

- •64.Схема пс с секционированной системой шин.

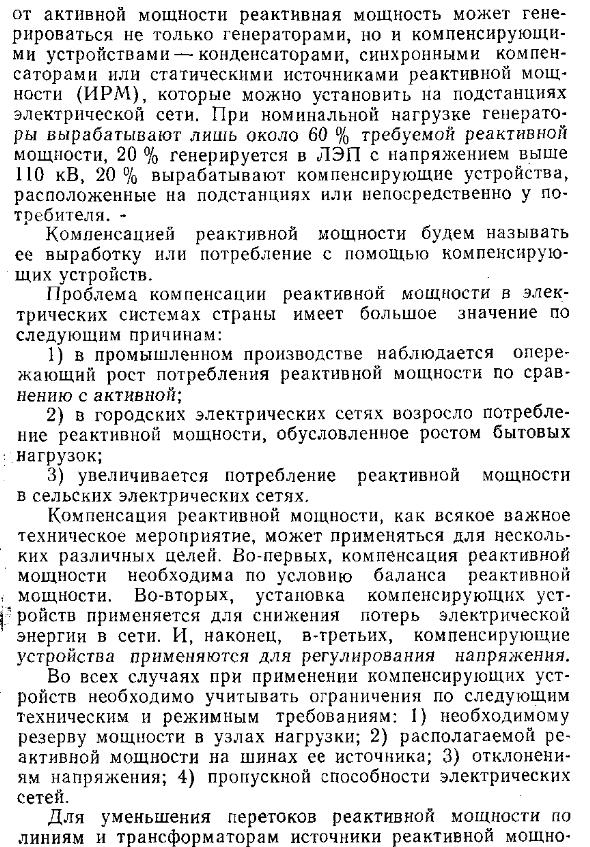

30.Компенсация реактивной мощности. Технико-экономическое значение cos. Источники q и их сравнительная характеристика.

потери АМ в электрической сети быстро растут с понижением cos j потери активной мощности в электрической сети быстро растут. При cos j = 0,5 они достигают 40%, а при cos j = 0,316 вся АМ, передаваемая по сети, расходуется на потери в ней. При этом величина РМ почти в 3 раза превышает АМ.

повышение коэффициента мощности в целом в электрических сетях ведет к экономии электроэнергии

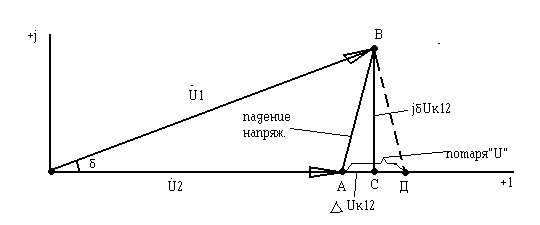

31.Падение и потери напряжения в лэп. Векторная диаграмма.

Различие в напряжениях U2ф и U1ф в П-образной схеме определяется падением напряжения на сопротивлении Z12 (Z12+jx12), вызванным током I12. Определяется это падением напряжения как сумма вектора I12r12, совпадающего по фазе с вектором I12 и вектора I12∙jx12, опережающего вектор I12 на 90о.

Падение напряжения – геометрическая (векторная) разность между комплексами напряжений начала и конца линий.

На рис. падение напряжения это вектор AB, т.е. AB=U1-U2=√3∙I12Z12 разность комплексных значений напряжений по концам линий, используется для характеристики режима линии.

Продольной составляющей падения напряжения ∆Uк12 называют проекцию падения напряжения на действительную ось или на напряжение U2, ∆Uк12=АС. Индекс “к” означает , что Uк12 – проекция на напряжение конца линии U2.

Обычно ∆Uк12 выражается через данные в конце линии: U2, Pк12, Qк12.

Поперечная составляющая падения напряжения δUк12 – это проекция падения напряжения на мнимую ось, jδUк12=СВ. Т. о. U1-U2=√3∙I12∙Z12=∆Uк12+jδUк12.

Величина δUк12 определяет сдвиг вектора напряжения в начале линии (U1) на угол δ по отношению к вектору напряжения в ее конце (U2).

Часто используют понятие потеря напряжения – это алгебраическая разность между модулями напряжений начала (U1) и конца (U2) линий.

На рис. çU1ç–çU2ç=АД.

Если поперечная составляющая δUк12 мала (например, в сетях Uном≤110кВ), то можно приближенно считать, что потеря напряжения равна продольной составляющей падения напряжения.

Потеря напряжения является показателем изменения относительных условий работы потребителей в начале и в конце линии.

Потерей напряжения алгебраическую разность фазных напряжений в начале и конце линии. Падение напряжения – это геометрическая разность между векторами напряжений в начале и конце элемента сети.[19].

32.Мероприятия по компенсации q.

Реактивная мощность и энергия ухудшают показатели работы энергосистемы, то есть загрузка реактивными токами генераторов электростанций увеличивает расход топлива; увеличиваются потери в подводящих сетях и приемниках, увеличивается падение напряжения в сетях.

Реактивный ток дополнительно нагружает линии электропередачи, что приводит к увеличению сечений проводов и кабелей и соответственно к увеличению капитальных затрат на внешние и внутриплощадочные сети.

Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения практически на любом предприятии.

Потребители реактивной мощности

Основные потребители реактивной мощности - асинхронные электродвигатели, которые потребляют 40 % всей мощности совместно с бытовыми и собственными нуждами; электрические печи 8 %; преобразователи 10 %; трансформаторы всех ступеней трансформации 35 %; линии электропередач 7 %.

В электрических машинах переменный магнитный поток связан с обмотками. Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные э.д.с. обуславливающие сдвиг по фазе (fi) между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а косинус фи уменьшается при малой нагрузке. Например, если косинус фи двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40.

М алонагруженные

трансформаторы также имеют низкий коэффициент

мощности (косинус фи). Поэтому,

применять компенсацию реактивной

мощности, то результирующий косинус фи

энергетической системы будет низок и

ток нагрузки электрической, без

компенсации реактивной мощности, будет

увеличиваться при одной и той же

потребляемой из сети активной мощности.

Соответственно при компенсации реактивной

мощности (применении автоматических

конденсаторных установок КРМ) ток

потребляемый из сети снижается, в

зависимости от косинус фи на 30-50%,

соответственно уменьшается нагрев

проводящих проводов и старение изоляции.

алонагруженные

трансформаторы также имеют низкий коэффициент

мощности (косинус фи). Поэтому,

применять компенсацию реактивной

мощности, то результирующий косинус фи

энергетической системы будет низок и

ток нагрузки электрической, без

компенсации реактивной мощности, будет

увеличиваться при одной и той же

потребляемой из сети активной мощности.

Соответственно при компенсации реактивной

мощности (применении автоматических

конденсаторных установок КРМ) ток

потребляемый из сети снижается, в

зависимости от косинус фи на 30-50%,

соответственно уменьшается нагрев

проводящих проводов и старение изоляции.

Кроме этого, реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии, а следовательно, подлежит оплате по действующим тарифам, поэтому составляет значительную часть счета за электроэнергию.

Способы снижения потребления реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности

Наиболее действенным и эффективным способом снижения потребляемой из сети реактивной мощности является применение установок компенсации реактивной мощности(конденсаторных установок).

Использование конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности позволяет:

разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства;

снизить расходы на оплату электроэнергии

при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник;

подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;

сделать распределительные сети более надежными и экономичными.

В общем случае, в энергосистемах для КРМ применяются синхронные компенсаторы и электродвигатели, а так же конденсаторные установки (КУ).

Синхронные компенсаторы могут работать в режиме генерирования (режим возбуждения) и в ограниченном диапазоне потребления РМ (недовозбуждение). Большие единичные мощности (МВ·А) и худшие по сравнению с КУ технико-экономические показатели, особенно в диапазоне небольших (до 10 МВ·А) мощностей компенсации, практически исключают использование в сетях подавляющего числа предприятий синхронных компенсаторов.

Синхронные электродвигатели (СД) в режиме перевозбуждения также способны генерировать РМ, величина которой, определяется загрузкой СД по активной мощности. Как показывают исследования, учет зависимости стоимости годовых потерь электроэнергии, обусловленной генерацией РМ и влияние на компенсационную мощность загрузки СД, делает использование для КРМ низковольтных СД любой мощности, а также высоковольтных СД мощностью до 1600 кВт не экономичным.

В тоже время, поскольку системы КРМ для снижения потерь, вызываемых перетоком РМ, необходимо располагать как можно ближе к нагрузке, КУ являются наиболее распространенным средством КРМ именно в промышленных системах электроснабжения. На сегодняшний день в сетях отечественных потребителей для КРМ установлено порядка 30 млн.квар конденсаторов, из которых 18-20 млн.квар включаются и отключаются вручную. При этом доля низковольтных (до 1 кВ) конденсаторов составляет 75-80% от общего объема.

Такое широкое применение конденсаторных установок, как для индивидуальной, так и для групповой компенсации, объясняется их преимуществами по сравнению с другими существующими способами КРМ.

Преимущества использования конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности

небольшие, практически постоянные в зоне номинальной температуры окружающей среды, удельные потери активной мощности конденсаторов, не превышающие 0,5 Вт на 1 квар компенсационной мощности, т.е. не более 0,5% (для сравнения: в синхронных компенсаторах это значение достигает 10% номинальной мощности компенсатора, а в СД, работающих в режиме перевозбуждения - до 7%). Использование в качестве компенсирующих устройств синхронных двигателей может привести к отрицательному эффекту - затраты активной энергии на компенсацию могут превысить экономию от снижения затрат на реактивную энергию.

отсутствие вращающихся частей;

простота монтажа и эксплуатации;

относительно невысокие капиталовложения;

большой диапазон подбора требуемой мощности; возможность установки в любых точках электросети, бесшумность работы и т.д.