- •1.Общие сведения об энергетике. Характеристика источников э/энергии.

- •6.Технико-экономическое сравнение вариантов сетей с учетом надежности.

- •7.Номинальные u приемников, эл.Сетей, трансформаторов.

- •8.Выбор номинального напряжения эл.Сети.

- •9.Элементы и конструкции эл.Сетей. Воздушные лэп.

- •10.Выбор сечения проводников по экономической плотности тока.

- •11. Элементы и конструкции эл.Сетей. Кабельные лэп.

- •22 Баланс активной мощности. Причины нарушения и способы поддержания баланса р.

- •23.Способы определения годовых потерь э/энергии.

- •24.Способы регулирования частоты в энергосистемы.

- •25.Определение годовых потерь э/энергии в лэп.

- •26.Ачр. Ступени и принцип работы. Чапв.

- •27.Определение годовых потерь э/энергии в 2-х обмоточных трансформаторах.

- •28.Баланс реактивной мощности. Связь реактивной мощности и напряжения.

- •29.Определение годовых потерь э/энергии в 3-х обмоточных трансформаторах

- •30.Компенсация реактивной мощности. Технико-экономическое значение cos. Источники q и их сравнительная характеристика.

- •31.Падение и потери напряжения в лэп. Векторная диаграмма.

- •32.Мероприятия по компенсации q.

- •33.Работа лэп на холостом ходу. Векторная диаграмма.

- •34.Бск.Схемы включения. Тип бск. Поперечная и продольная компенсация q.

- •35.Расчет разомкнутых сетей при нагрузках, заданных токами.

- •36.Выбор мощности ку.

- •37.Расчет разомкнутых сетей по параметрам конца передачи.

- •38.Показатели качества э/энергии. Встречное регулирование напряжения.

- •39.Расчет разомкнутых сетей по параметрам начала передачи.

- •40.Регулирование u изменением сопротивления сети.

- •51.Расчет кольцевых сетей с учетом потерь р.

- •52.Организационные мероприятия по снижению потерь э/энергии.

- •1. Организационные мероприятия, в т.Ч.:

- •2. Технические мероприятия, в т.Ч.:

- •3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии, в т.Ч.:

- •53. Расчет в послеаварийных режимах кольцевых сетей.

- •54.Технические мероприятия по снижению потерь э/энергии.

- •55. Расчет сложнозамкнутых сетей методом контурных токов.

- •56.Лэп с напряжением 330 и выше кВ. Повышение пропускной способности лэп

- •57. Расчет сложнозамкнутых сетей методом преобразования: перенос нагрузок, параллельное и последовательное соединение, преобразование «звезды» в «треугольник» и наоборот.

- •58.Механическая прочность влэп.

- •59. Расчет сложнозамкнутых сетей заменой параллельных ветвей одной эквивалентной.

- •60.Схемы пс без выключателей на стороне вн.

- •61.Расчет потокораспределения в послеаварийных режимах для разомкнутых и сложнозамкнутых сетей.

- •62.Типовые схемы пс. Требования к схемам пс.

- •63.Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на пс.

- •64.Схема пс с секционированной системой шин.

51.Расчет кольцевых сетей с учетом потерь р.

52.Организационные мероприятия по снижению потерь э/энергии.

1. Организационные мероприятия, в т.Ч.:

1.1. Оптимизация режимов электрических сетей;

1.2. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания электрических сетей;

1.3. Отключение в режимах малых нагрузок;

1.4. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;

1.5. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ;

1.6. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электрических сетей;

1.7. Снижение расхода э/э на собственные нужды ПС.

2. Технические мероприятия, в т.Ч.:

2.1.Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности;

2.2. Замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях;

2.3. Строительство, реконструкция и ремонт линий электропередач с применением СИП;

2.4. становка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях;

2.5. Замена перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

2.6. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования напряжения и устройств автоматического регулирования мощности батарей статических конденсаторов;

2.7. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства;

2.8. Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение;

2.9. Установка и ввод в работу фиксирующих приборов;

2.10.Замена ответвлений от ВЛ 0,4 кВ на вводе в здание.

3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии, в т.Ч.:

3.1. Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии;

3.2. Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета электроэнергии;

3.3. Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ);

3.4. Проведение поверки и калибровки средств учета электроэнергии;

3.5. Анализ небалансов электроэнергии по отдельным энергообъектам.

53. Расчет в послеаварийных режимах кольцевых сетей.

Послеаварийный режим.

Для разомкнутых сетей в качестве послеаварийных режимов рассматриваются режимы отключения одной цепи всех двухцепных участков. Поэтому в расчете послеаварийного режима следует учесть увеличение активных и реактивных сопротивлений схем замещения всех двухцепных ЛЭП вдвое. Сопротивления одноцепных ЛЭП остаются неизменными.

1-й этап

Принимаем U1 = Uн = 110 кВ

Мощность в конце участка 0-1

Потери мощности на участке 0-1

Мощность в начале участка 0-1

2-ой этап

Определим напряжение в узле 1 через продольную составляющие падения напряжения

По заданию в послеаварийном режиме U0=1,1Uн = 1,1*110=121 кВ.

Уточняем потери мощности

54.Технические мероприятия по снижению потерь э/энергии.

Технические мероприятия по снижению потерь э/энергии

55. Расчет сложнозамкнутых сетей методом контурных токов.

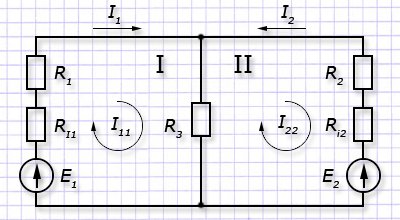

Основу метода КТ составляет предположение о том, что по каждому замкнутому контуру сложной цепи протекает некий свой КТ. Этот ток, хотя его и можно объявить воображаемым, все же подчиняется известным нам законам: имеет постоянную величину на протяжении всего контура, создает падение напряжения на каждом элементе.

Естественно, в некоторых ветвях цепи будут пересекаться два разных КТ. В таком случае, ток этой ветви будет найден как алгебраическая сумма этих КТ. Ну а в тех ветвях, где протекает всего один КТ, он и будет определять величину тока.

Таким образом, для решения задачи методом КТ нам необходимо задаться в каждом контуре своим КТ с произвольным направлением, чаще всего, совпадающим с направлением хода часовой стрелки.

Обычно, контуры нумеруются цифрами в порядке от единицы и далее. КТ обозначаются индексом с двойным указанием номера контура, например, I11, I22 и так далее. Это делается для того, чтобы впоследствии не перепутать их с токами в ветвях, которые обозначаются одиночным индексом с номером ветви: I1, I2.

После обозначения КТ и присвоения им направления в действие вступает второй закон Кирхгофа. Сумма падений напряжения в каждом контуре равна сумме ЭДС. А падения напряжения находятся как произведение КТ на сопротивление элемента цепи.

Причем, если направление КТ совпадает с направлением обхода контура, то значение падения напряжения, вызванного этим током, принимается положительным, а если не совпадает – отрицательным.

Та же ситуация и со знаком при ЭДС, имеющихся в контуре и располагающихся в правой части равенства по закону Кирхгофа: если направление ЭДС совпадает с направлением обхода контура, то она положительная, а если не совпадает – отрицательная.

Итак, мы получаем уравнения для каждого контура. Число этих уравнений равно числу КТ, то есть числу неизвестных. А это значит, что мы получаем систему уравнений, решить которую можно любым известным способом: методом подстановки, либо методом Гаусса.

Главное, что в итоге мы получим значения КТ. Причем, если какие-то из этих значений окажутся отрицательными, то это просто значит, что изначально мы задались неверным направлением для этого КТ.

Токи в ветвях найдутся уже именно как суммы КТ, протекающих в этих самых ветвях. Проверку можно выполнить по первому закону Кирхгофа: сумма токов в каждом узле цепи должна быть равна нулю.

Пример решения. Ниже приведем элементарный пример решения сложной цепи по методу КТ.

Видно, что в примере есть два контура: 1 и 2. И есть два КТ I11 и I22. Составляем систему уравнений для первого и второго контуров соответственно:

I11(R1+Ri1+R3)–I22R3=E1;

– I11R3+I22(R2+Ri2+R3)=–E2

Решаем эту систему, скажем, методом подстановки:

Из первого уравнения: I11=(I22R3+E1)/(R1+Ri1+R3);

Из второго уравнения: – ((I22R3+E1)/(R1+Ri1+R3))R3+I22(R2+Ri2+R3)=–E2;

Или: I22(R2+Ri2+R3)–(I22R32)/(R1+Ri1+R3)–(E1R3)/(R1+Ri1+R3)=–E2.

После расчетов получаем выражение:

I22(R2+Ri2+R3–(R32)/(R1+Ri1+R3))=(E1R3)/(R1+Ri1+R3)–E2.

Находим I22:

I22=((E1R3)/(R1+Ri1+R3)–E2)/(R2+Ri2+R3–(R32)/(R1+Ri1+R3)).

Полученное значение подставляем в выражение I11=(I22R3+E1)/(R1+Ri1+R3) и находим I11. Далее находим значения токов в ветвях:

I1=I11;

I2=I22;

I3=I11+I22.