- •Глава 4

- •Часть вторая характеристика основных видов адаптивной физической культуры

- •Глава 16

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Предисловие

- •Методические рекомендации

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Средства адаптивной физической культуры

- •Развитие психических и физических способностей в упражнениях с ходьбой

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 методы и формы организации адаптивной физической культуры

- •2.1. Методы формирования знаний

- •2.2. Методы обучения двигательным действиям

- •2.3. Методы развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.4. Методы воспитания личности

- •Методы педагогического воздействия

- •Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся

- •Контрольные вопросы, и задания

- •2.5. Формы организации адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.2. Теоретические концепции обучения и совершенствования двигательных действий с установкой на минимизацию двигательных ошибок

- •3.2.1. Теория поэтапного формирования действий и понятий

- •1 Ориентировочная часть в свою очередь может быть разделена на собственно ориентировочную и контрольную (п.Я. Гальперин, 1958).

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.2. Образ в системе психической регуляции деятельности и его формирование с помощью перцептивного обучения

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.3. Средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на принудительном воздействии на звенья его тела

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.4. Теоретическая концепция «искусственная управляющая среда»

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.5. Теория и методика формирования двигательных действий с заданным результатом

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.3. Определение понятия «тренажер». Классификация тренажеров

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.4. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.5. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в адаптивной физической культуре

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 развитие физических способностей в адаптивной физической культуре

- •4.1. Основные закономерности развития физических способностей

- •1. Движение — ведущий фактор развития физических способностей.

- •2. Единство и взаимосвязь между двигательными умениями и физическими способностями.

- •3. Зависимость развития физических способностей от двигательных режимов.

- •4. Этапность развития физических способностей.

- •5. Неравномерность и гетерохронность развития физических способностей.

- •6. Обратимость показателей развития физических способностей.

- •7. Перенос физических качеств.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Принципы развития физических способностей

- •1. Принцип сопряженного развития координационных и кондиционных физических способностей.

- •2. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий.

- •3. Принцип оптимальности педагогических воздействий.

- •Примерная схема учета внешних признаков утомления на занятиях физической культурой с детьми аномального развития

- •5. Принцип диагностики уровня развития физических способностей.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.3. Развитие силовых способностей

- •Показатели становой силы (в кг) у здоровых и слепых школьников

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.4. Развитие скоростных способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.5. Развитие выносливости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.6. Развитие гибкости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.7. Развитие координационных способностей

- •1. Развитие координации движений

- •3. Развитие способности к пространственной ориентации

- •4. Развитие способности усвоения ритма движений

- •6. Развитие способности к быстрому реагированию

- •7. Развитие мелкой моторики

- •8. Развитие способности к расслаблению мышц

- •Контрольные вопросы, и задания

- •4.8. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III

- •Глава 5

- •5.2. Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания

- •5.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного физического воспитания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 характеристика содержания занятий jio адаптивному физическому воспитанию

- •6.1. Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2. Характеристика содержания занятий (уроков) _по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2.1. Занятия с детьми первого года жизни

- •6.2.2. Занятия по адаптивному физическому воспитанию дошкольников и школьников

- •6.2.3. Занятия по адаптивному физическому воспитанию в вузах

- •Примерный расчет учебных часов для курса студентов специального (коррекционного) учебного отделения

- •Содержание курса для студентов специального учебного отделения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7

- •7.2. Отличительные черты методики развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV

- •Глава 8

- •8.1. Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации

- •8.2. Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации

- •8.3. Конкретизация функций и принципов адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9

- •9.2. Классификация и систематизация условий проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 10

- •Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм человека с ограниченными возможностями здоровья

- •Влияние адаптивного туризма на личность участника похода

- •Формы организации туристских мероприятий

- •А. Походы выходного дня

- •Б. Многодневные походы физкультурно-спортивной направленности

- •В. Туристский слет

- •Г. Оздоровительный туристский лагерь

- •10.2. Ориентирование по тропам в системе адаптивной двигательной рекреации

- •10.3. Водные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Классификации водных видов адаптивной двигательной рекреации

- •10.4. Игровые виды адаптивной двигательной рекреации

- •Радиальный баскетбол

- •Подготовительные упражнения для игры Боччиа

- •10.5. Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Танцы на инвалидных колясках

- •Художественная гимнастика на инвалидных колясках

- •10.6. «Спартианская» программа работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации

- •10.7. Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с животными

- •10.8. Другие виды двигательной активности в адаптивной рекреационной деятельности

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел 10.1

- •Раздел 10.2

- •Раздел 10.3

- •Раздел 10.4

- •Раздел 10.5

- •Раздел 10.6

- •Раздел 10.7

- •Раздел 10.8

- •Раздел V

- •Глава 11

- •11.2. Конкретизация целей и задач адаптивного спорта

- •11.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 классификация основных направлений развития адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте

- •13.1. Традиционная модель соревновательной деятельности

- •13.2. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.1. Принципы классификации в адаптивном спорте

- •14.2. Виды классификаций

- •14.3. Система организации и проведения классификаций лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.3.1. Система организации и проведения медицинской классификации

- •14.3.2. Система организации и проведения спортивно-функциональной классификации

- •14.3. Основные группы лиц, занимающиеся адаптивным спортом (классификация спортсменов)

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 15

- •Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта

- •15.2. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки в паралимпийском движении

- •Средства спортивной тренировки

- •Принципы спортивной тренировки

- •15.3. Виды подготовки спортсменов-паралимпийцев

- •15.4. Построение спортивной тренировки спортсменов

- •Глава 16

- •Специальное олимпийское движение

- •Как ведущее нетрадиционное направление

- •Развития адаптивного спорта

- •16.1. Основополагающие философские аспекты специального олимпийского движения

- •16.2. Основная программа Специальной олимпиады и организация тренировок и соревнований лиц с поражением интеллекта

- •Система разделения на дивизионы

- •Порядок разделения на дивизионы

- •Индивидуальные виды спорта

- •Командные виды спорта

- •Обязанности участника соревнований

- •Обязанности тренера

- •Обязанности менеджера соревнований

- •16.3. Программа «Объединенный спорт»4. Общие положения

- •Тренеры

- •Отбор членов команды

- •Состав команды

- •Школьная программа

- •16.5. Программа тренировки двигательной активности лиц с тяжелыми умственными поражениями

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17

- •17.2. Виды адаптивного спорта с нетрадиционной моделью соревновательной деятельности Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел VI

- •Глава 19

- •19.2. Конкретизация целей и задач креативных и экстремальных видов адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы, и задания

- •Глава 20

- •I фаза. Мимические и пантомимические этюды

- •II фаза. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций

- •III фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного ребенка или группу в целом

- •IV фаза. Психомышечная тренировка

- •Разминка

- •Гимнастика

- •Общение

- •Поведение

- •Завершение

- •Структурированный танец

- •Спонтанные выразительные движения

- •Занятие с использованием свободного движения с заданным ритмом

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 21

- •Основные средства и отличительные черты

- •Методики экстремальных видов

- •Адаптивной физической культуры

- •6. Тренажеры «Гимнастическое колесо» (рис. 4) и «Подвесное качающееся гимнастическое колесо» (рис. 5), суть тренировки на которых видна из рисунков.

- •Ответственность администрации и руководителей

- •Ответственность тренерско-преподавательского и инструкторского состава

- •Ответственность самих занимающихся

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Литература

- •2. Кинестетическая способность

- •3. Способность к сохранению равновесия

- •4. Способность к ориентации в пространстве

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития способности к воспроизведению заданной амплитуды движения (величина ошибки, градус) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданной величины усилия, кг) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической способности (тест «фишки», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (пространственные параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение заданной амплитуды движений», градус)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности (силовые параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение 50% от макс, усилия»)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданного временного интервала, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями зрения 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«набивание мяча за 15 с», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «попадание в цель», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«ходьба по гимнастической скамейке», с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением слуха 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической координационной способности (тест «фишки», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением интеллекта 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см)

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития тактильно-кинестетической способности (тест «перекладывание фишек мелкого диаметра (5 мм)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у умственно отсталых детей 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «слаломный бег 30 м (разница с бегом без препятствий 30 м)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Программа спартианских игр «братеев0-96»

- •Спартианские испытания

- •Командные соревнования

- •Программа соревнований

- •Волейбол стоя

- •Волейбол сидя

- •Функциональные классы в горнолыжном спорте:

- •Монолыжи (бобы) для сидячих спортсменов

- •Порядок проведения соревнований в горнолыжном спорте

- •Подсчет результатов

- •Классы в легкой атлетике распределяются следующим образом:

- •Классы в беговых дисциплинах:

- •Классы в соревнованиях в метаниях и прыжках:

- •Распределение спортсменов по классам в лыжных гонках

- •Комбинирование классов

- •Все обозначения классов в плавании начинаются с буквы s.

- •Краткая функциональная классификация спортсменов в плавании

- •Футбол для спортсменов с последствиями церебрального паралича

- •Официальные нормативные документы, регламентирующие вопросы безопасности при занятиях физкультурой и спортом

- •2. Расследование и учет несчастных случаев

- •3. Специальное расследование несчастных случаев

- •О несчастном случае, происшедшем во время учебно-тренировочного процесса или спортивного соревнования

17.2. Виды адаптивного спорта с нетрадиционной моделью соревновательной деятельности Специальной олимпиады

Как отмечалось в главе 13, основная деятельность по программе Специальной олимпиады направлена преимущественно на социализацию детей и взрослых с поражением интеллекта, их интеграцию в общество. Поэтому тренировочные занятия и соревновательная деятельность здесь выступают в большей степени как повод, условия, среда, с помощью которых и осуществляется эта социализация.

Поскольку значимость самого спортивного результата в соревновательной модели Специальной олимпиады существенно меньше, чем в традиционной модели, меняются здесь и приоритеты целей как процесса обучения двигательным действиям, так и процесса развития физических качеств и способностей занимающихся. В данном случае основная целевая установка и преподавателя, и занимающегося замыкается на процесс достижения результата, а не сам результат. Ведь именно в процессе обучения или развития физических качеств происходит интеллектуальное развитие ребенка и взрослого, их общение с педагогом и сверстниками, вхождение в социум и даже завоевание своего социального пространства. Причем чем в более раннем возрасте организована работа по тренировке умственно отсталых детей, тем больше шансов добиться положительной динамики как в умственном, так и физическом их развитии.

Поскольку к соревновательной деятельности по официальным видам спорта Специальной олимпиады допускаются дети с 8-летнего возраста, то тренировочные занятия с ними целесообразно начинать с 6-7-летнего возраста.

Большинство детей этого возраста владеет рядом базовых навыков, характерных для обычных детей, но их действия более напряжены, менее естественны и ловки. Они ходят, бегают, карабкаются, многие умеют одеваться, пользоваться туалетом, питаться. Однако более сложными моторными навыками овладевают с большим трудом. У детей с умственной отсталостью может отсутствовать координация процесса планирования и выполнения двигательного действия.

Перед началом занятий целесообразно провести тестирование детей и разделить их на подгруппы в зависимости от уровня развития физических способностей:

~ с низким уровнем развития двигательных умений;

— с отклонениями в принятии поз;

— с недостатками зрения;

— с ограниченными физическими возможностями;

— физически ослабленных, нуждающихся в постоянной помощи, поддержке, сопровождении.

Это необходимо для более конкретного планирования тренировочных занятий.

В качестве способов побуждения ребенка к деятельности необходимо использовать: физическое воздействие (физическую помощь и страховку), наглядную демонстрацию (показ упражнения), словесную корректировку, побуждение средой обучения, подражание, побуждение игрой (Е.А. Гусева, Г.Н. Голоухова, 2001).

Занятия адаптивным спортом необходимо строить таким образом, чтобы содействовать развитию у учащихся внимания, памяти, мышления, пространственных и временных ориентировок, дисциплинированности, навыков культурного поведения.

Целесообразно применять специальные педагогические приемы, направленные на развитие интеллектуальной деятельности детей: усвоение названий движений и исходных положений, запоминание комбинаций упражнений, различение движений по темпу, объему, усилию, плавности и др.

На занятиях следует широко применять упражнения, которые требуют четкой дозировки силовых, временных и пространственных компонентов движений. Такими упражнениями являются, например, метание в цель, подбрасывание и ловля мяча, бросание его о пол, о стенку с таким условием, чтобы он отлетел на заданное расстояние, перебрасывание и ловля мяча в шеренгах, прыжки на точность приземления, упражнения в равновесии; игры, требующие пространственной и временной точности движения.

При планировании занятий необходимо учитывать возможность проведения их на свежем воздухе, использование сезонных условий и т.п.

Однако, пожалуй, главной отличительной особенностью построения процесса обучения двигательным действиям детей с поражениями интеллекта является использование предметных действий как приема и побуждения их к двигательной активности, концентрации внимания на способе выполнения задания.

В работе Д.Н. Рюмкина, А.Г. Скопинцева (1999) систематизированы спортивные снаряды, приспособления, в том числе нестандартные, для занятий с детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии. Они представлены в табл. 1 и в описании.

Деревянные чурбачки (диаметром 20 см, высотой 5—10 см) используются для спрыгивания, перешагивания, ходьбы. Можно выполнять на них некоторые общеразвивающие упражнения; прокатывать их; использовать в качестве цели при метании мяча; применять в строительных и подвижных играх. Если одну сторону чурбачка сделать овальной, то его удобно использовать для упражнений в равновесии. Возможны варианты чурбачков в сочетании с обычной доской длиной до 100 см и шириной 10—15 см.

Таблица 1

Перечень спортивного оборудования для детей, позволяющего выполнять предметные двигательные действия

Наименование |

Размеры, см |

Количество |

Флажки цветные |

|

20-30 |

Платочки цветные |

20x20 |

20-30 |

Ленты разноцветные |

длина 25-30 длина 50-60 |

50 |

Кегли или булавы |

высота 25-20 |

12-15 |

Кубики (деревянные |

3x3x3 |

20-30 |

или пластмассовые) |

4x4x4 |

|

Мячи резиновые |

диаметр 6-8 |

10-15 |

|

диаметр 20-25 |

10-1.5 |

Мячи надувные |

диаметр 40 |

2 |

Обручи |

диаметр 100-160 |

4-6 |

|

диаметр 55-65 |

10-15 |

|

диаметр 15-20 |

10-15 |

|

(плоские, картонные |

|

|

или пластмассовые) |

|

Мешочки с песком |

длина 10-12, ширина 6-8, масса 150-200 г |

10-15 |

Мешочки с песком |

масса 400 г |

8 |

Погремушки |

- |

10-15 |

Шишки еловые (сосновые) |

- |

20-30 |

Шнуры короткие плетеные |

длина 75 |

30 |

Кубы с отверстиями |

15x15x15 |

4-6 |

на высоте 5 см от основания |

|

|

Ковровая дорожка |

длина 400/600/800 |

1-2 |

Дорожка из клеенки |

длина 200/250; ширина 35, 30, 25 |

1 |

Стойки |

высота 150; |

2 |

|

расстояние между зубцами 5; глубина зубцов 2-3 |

|

Гимнастическая доска |

длина 20-250; ширина 30-25; толщина 3-5 |

1-2 |

Наклонная доска |

длина 200-250; ширина 30-25 (одна доска на конце приподнята на 10-15 см от пола, другая - на 20-25 см) |

2 |

Окончание табл. 1

Наименование |

Размеры, см |

Количество |

Гимнастическая скамейка |

длина 250-300; ширина верхней доски 20-30; ширина нижней доски 10-15; высота от пола 20 и 30 |

3-4 |

Бревно,обтянутое войлоком, сверху покрыто полиэтиленовой пленкой |

длина 200-250; высота 20-25 1 |

1-2 |

Ящик деревянный |

50x50x10, 40x40x15 |

4-6 |

Доска ребристая |

длина 250; ширина 30; расстояние между рейками 6-7 |

1-2 |

Воротца деревянные или металлические |

высота 50-60; ширина между стойками 50; размеры основания: длина 10-12; высота 3; ширина 6 |

4-5 |

Стойка с обручами для метания в цель |

высота 120-130; диаметр обруча 50 и 40 |

2-3 |

Корзинка-сетка для метания в цель |

высота 50; диаметр 70-100 |

1-2 |

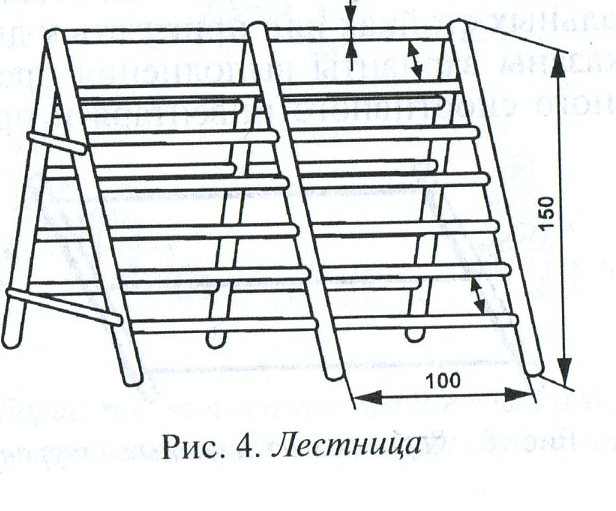

Лесенка-стремянка |

высота 150; ширина пролета 100; расстояние между перекладинами 12-15; диаметр перекладины 2 |

1 |

Палки круглые или овальные (деревянные) |

диаметр 1,5-2; длина 150/200/250 |

2 |

Движения с чурбачками — катание и бег за ними, вращение на месте, движения на дорожке из чурбачков (ходьба прямо, боком, змейкой между предметами, с перешагиванием и перепрыгиванием через чурбачки), использование в качестве цели при метании мешочков; лазанье на четвереньках, ставя ступни и ладони на чурбачки.

Учить детей строить дорожки из чурбачков (сплошные, с промежутками) в сочетании с досками (положив доску на 2 чурбачка, проложив дорожку несколькими чурбачками, положенными в ряд), выполнять на них разные виды ходьбы, бега, прыжков.

Цели для метания из плотного полотна длиной 1,5—2 м, шириной 60 см. На полотно нашивают три цветных круга диаметром 50 см. На продольных сторонах закреплены колечки, чтобы протянуть через них

Рис. 3. Полотно с целями для метания

два шнура (лучше резинку). Хранят свернутыми в рулончик, чтобы не испортить внешний вид (рис. 3).

Кольца, выпиленные из ствола дерева с дуплом (любого размера), используются в ходьбе, прыжках, общеразвивающих упражнениях, для прокатывания, бросания.

Мешочки из плотной ткани, наполненные горохом (10x10 см), для ходьбы (предупреждение плоскостопия), бросания, перекидывания с ладони на ладонь. Дети также строят из них башенки.

Мягкие кирпичики (20x30x10 см). Изготовляются из моющейся ткани и поролона. Удобны для всех видов движений и игр.

«Обруч» из каната (толщиной 3,5—4 см, диаметром 1 — 1,5 м). Мягкое колечко (толщиной 4—5 см, диаметром 16—20 см). Несколько таких колечек (5—6), разложенные вдоль, служат дорожкой для ходьбы босиком. Колечко используется как подставка для мяча (чтобы не укатывался). Закрепленные на стене колечки используются в качестве целей для попадания в них маленькими мячами. Могут служить кольцебросом (не создают шума).

Легкие деревянные лестницы длиной 1 м, шириной 50 см. Положив их на пол, дети упражняются в равновесии, перешагивании; поставив одним боком к полу — пролезают через них. Применяют в строительных играх, в играх с куклами (рис. 4).

Мячик на резинке (диаметр 5-6 см) шьется из ткани: через центр протягивается резинка, либо прочно пришивается обычная бельевая резинка к поверхности мячика.

Плоскостные пособия (из клеенки и других моющихся материалов): дорожка с изображением стоп ног для обучения правильной ходьбе; круги (диаметром 10-30 см); квадраты. Они используются в качестве зрительных ориентиров. Круг диаметром 1 м с изображением спиральной линии по центру применяется при ходьбе, прокатывании мяча.

Деревянные табуреты высотой 15 см. Дети строят из них мостик (сплошной или с расстоянием), ходят по ним, спрыгивают, перешагивают. Они строят из табуретов дом для кукол, применяют в качестве стула, кровати в играх с куклами. Перевернутый табурет служит мишенью при метании.

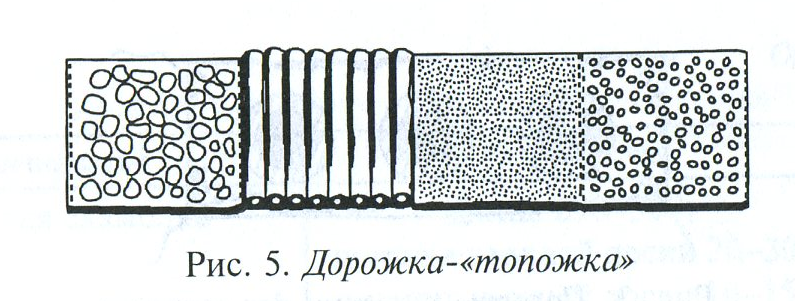

Дорожка-«топожка» (так ее называют дети) (рис. 5). Два парусиновых полотна длиной до 100 см и шириной 20—25 см сшиваются с двух узких и одной длинной сторон, прострачиваются отсеки. В некоторые из них с непростроченной стороны вшивают молнию (можно делать застежки из пуговиц или липучей ленты), а затем вкладывают мешочки с горохом, камушками, песком, в некоторые отсеки пришивают петли из бельевой резинки, чтобы можно было вставить круглые и четырехгранные палочки. Хранят дорожку в свернутом виде.

«Карусель». К палочке длиной 25—30 см прикрепляют круг из фанеры, к которому привязывают 8—12 разноцветных лент длиной 2 м. Используется для подвижных игр.

«Разноцветный дождик». В шесте длиной 2 м и диаметром 3 см просверливают отверстия, в которые продевают разноцветные ленты, сложенные пополам.

Варианты использования различны: воспитатель подвешивает шест выше поднятых вверх рук детей, предлагает встать на носки, достать ленты; педагог держит шест в руках, убегает от детей, предлагая каждому догнать свою ленту (количество играющих по количеству лент). Задание считается выполненным, если ребенок сумел вытянуть ленту из отверстия; шест кладется на пол, ленты аккуратно раскладываются параллельно. Дети перешагивают, перепрыгивают, переползают их.

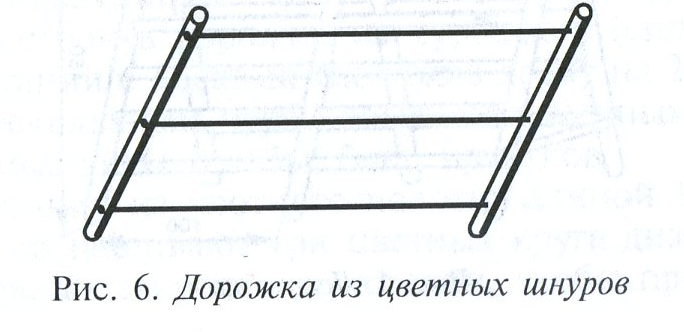

Три «дорожки» (четыре, пять) из цветных шнуров длиной 8—10 м. Шнуры закрепляются на двух длинных палках на расстоянии 40—50 см друг от друга. Применяются при обучении прыжкам, бегу, ходьбе, лазанью, в подвижных играх, в играх с куклами. Можно закрепить их вертикально в специальных стойках или привязать к двум стульям (рис. 6).

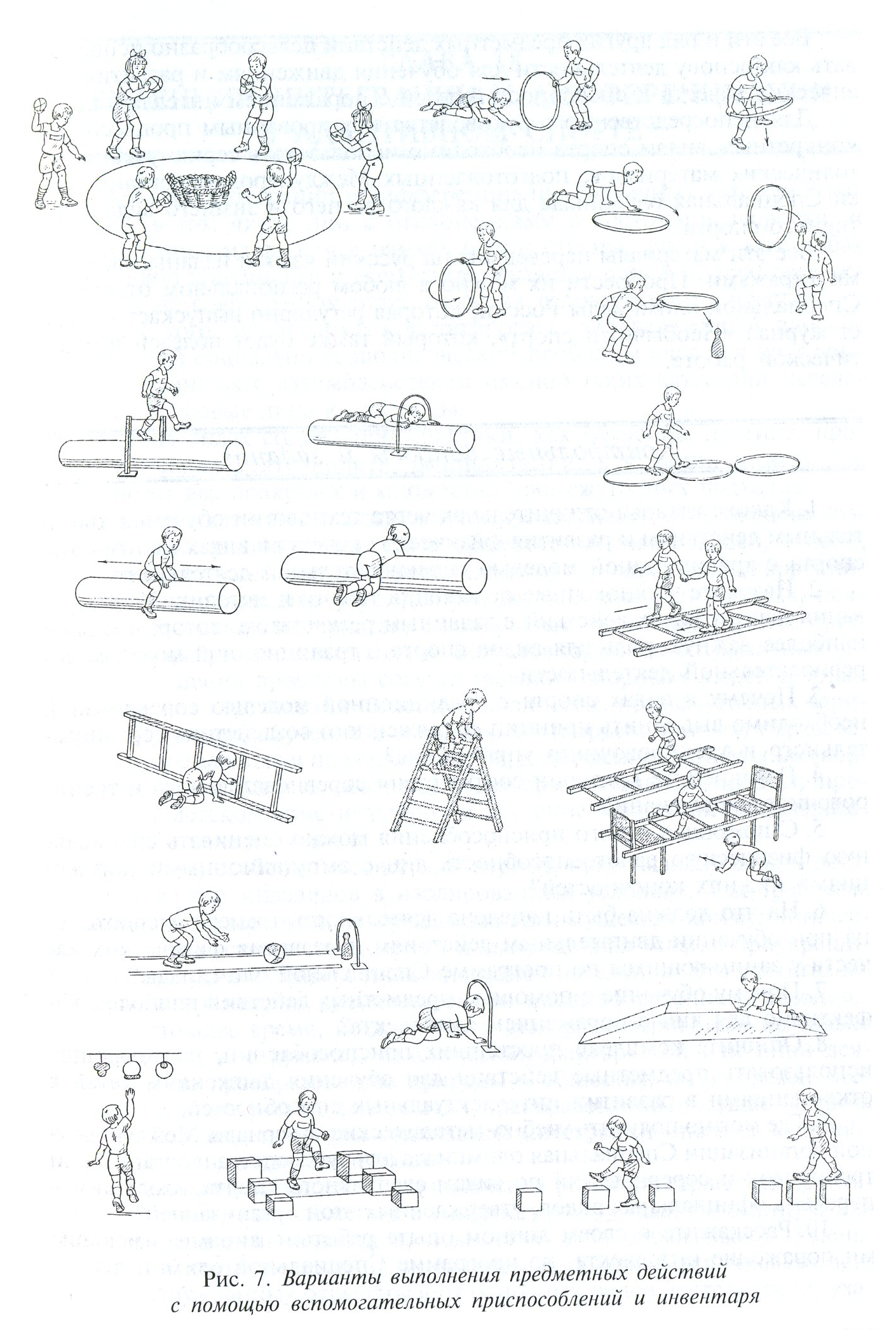

На рис. 7 показаны варианты выполнения предметных действий с помощью описанного спортивного инвентаря и приспособлений.

Все эти и ряд других предметных действий целесообразно использовать как основу деятельности для обучения движениям и развития физических качеств и способностей детей с поражением интеллекта.

Для непосредственного руководства тренировочным процессом по конкретным видам спорта необходимо использовать серию учебно-методических материалов, подготовленных Международной организацией Специальная олимпиада для каждого летнего и зимнего вида адаптивного спорта.

Все эти материалы переведены на русский язык и изданы массовыми тиражами. Пробрести их можно в любом региональном отделении Специальной олимпиады России, которая регулярно выпускает и издает журнал «Необычный спорт», который также будет полезен в практической работе.