- •Глава 4

- •Часть вторая характеристика основных видов адаптивной физической культуры

- •Глава 16

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Предисловие

- •Методические рекомендации

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Средства адаптивной физической культуры

- •Развитие психических и физических способностей в упражнениях с ходьбой

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 методы и формы организации адаптивной физической культуры

- •2.1. Методы формирования знаний

- •2.2. Методы обучения двигательным действиям

- •2.3. Методы развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.4. Методы воспитания личности

- •Методы педагогического воздействия

- •Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся

- •Контрольные вопросы, и задания

- •2.5. Формы организации адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.2. Теоретические концепции обучения и совершенствования двигательных действий с установкой на минимизацию двигательных ошибок

- •3.2.1. Теория поэтапного формирования действий и понятий

- •1 Ориентировочная часть в свою очередь может быть разделена на собственно ориентировочную и контрольную (п.Я. Гальперин, 1958).

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.2. Образ в системе психической регуляции деятельности и его формирование с помощью перцептивного обучения

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.3. Средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на принудительном воздействии на звенья его тела

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.4. Теоретическая концепция «искусственная управляющая среда»

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.5. Теория и методика формирования двигательных действий с заданным результатом

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.3. Определение понятия «тренажер». Классификация тренажеров

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.4. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.5. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в адаптивной физической культуре

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 развитие физических способностей в адаптивной физической культуре

- •4.1. Основные закономерности развития физических способностей

- •1. Движение — ведущий фактор развития физических способностей.

- •2. Единство и взаимосвязь между двигательными умениями и физическими способностями.

- •3. Зависимость развития физических способностей от двигательных режимов.

- •4. Этапность развития физических способностей.

- •5. Неравномерность и гетерохронность развития физических способностей.

- •6. Обратимость показателей развития физических способностей.

- •7. Перенос физических качеств.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Принципы развития физических способностей

- •1. Принцип сопряженного развития координационных и кондиционных физических способностей.

- •2. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий.

- •3. Принцип оптимальности педагогических воздействий.

- •Примерная схема учета внешних признаков утомления на занятиях физической культурой с детьми аномального развития

- •5. Принцип диагностики уровня развития физических способностей.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.3. Развитие силовых способностей

- •Показатели становой силы (в кг) у здоровых и слепых школьников

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.4. Развитие скоростных способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.5. Развитие выносливости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.6. Развитие гибкости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.7. Развитие координационных способностей

- •1. Развитие координации движений

- •3. Развитие способности к пространственной ориентации

- •4. Развитие способности усвоения ритма движений

- •6. Развитие способности к быстрому реагированию

- •7. Развитие мелкой моторики

- •8. Развитие способности к расслаблению мышц

- •Контрольные вопросы, и задания

- •4.8. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III

- •Глава 5

- •5.2. Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания

- •5.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного физического воспитания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 характеристика содержания занятий jio адаптивному физическому воспитанию

- •6.1. Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2. Характеристика содержания занятий (уроков) _по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2.1. Занятия с детьми первого года жизни

- •6.2.2. Занятия по адаптивному физическому воспитанию дошкольников и школьников

- •6.2.3. Занятия по адаптивному физическому воспитанию в вузах

- •Примерный расчет учебных часов для курса студентов специального (коррекционного) учебного отделения

- •Содержание курса для студентов специального учебного отделения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7

- •7.2. Отличительные черты методики развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV

- •Глава 8

- •8.1. Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации

- •8.2. Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации

- •8.3. Конкретизация функций и принципов адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9

- •9.2. Классификация и систематизация условий проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 10

- •Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм человека с ограниченными возможностями здоровья

- •Влияние адаптивного туризма на личность участника похода

- •Формы организации туристских мероприятий

- •А. Походы выходного дня

- •Б. Многодневные походы физкультурно-спортивной направленности

- •В. Туристский слет

- •Г. Оздоровительный туристский лагерь

- •10.2. Ориентирование по тропам в системе адаптивной двигательной рекреации

- •10.3. Водные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Классификации водных видов адаптивной двигательной рекреации

- •10.4. Игровые виды адаптивной двигательной рекреации

- •Радиальный баскетбол

- •Подготовительные упражнения для игры Боччиа

- •10.5. Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Танцы на инвалидных колясках

- •Художественная гимнастика на инвалидных колясках

- •10.6. «Спартианская» программа работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации

- •10.7. Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с животными

- •10.8. Другие виды двигательной активности в адаптивной рекреационной деятельности

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел 10.1

- •Раздел 10.2

- •Раздел 10.3

- •Раздел 10.4

- •Раздел 10.5

- •Раздел 10.6

- •Раздел 10.7

- •Раздел 10.8

- •Раздел V

- •Глава 11

- •11.2. Конкретизация целей и задач адаптивного спорта

- •11.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 классификация основных направлений развития адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте

- •13.1. Традиционная модель соревновательной деятельности

- •13.2. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.1. Принципы классификации в адаптивном спорте

- •14.2. Виды классификаций

- •14.3. Система организации и проведения классификаций лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.3.1. Система организации и проведения медицинской классификации

- •14.3.2. Система организации и проведения спортивно-функциональной классификации

- •14.3. Основные группы лиц, занимающиеся адаптивным спортом (классификация спортсменов)

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 15

- •Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта

- •15.2. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки в паралимпийском движении

- •Средства спортивной тренировки

- •Принципы спортивной тренировки

- •15.3. Виды подготовки спортсменов-паралимпийцев

- •15.4. Построение спортивной тренировки спортсменов

- •Глава 16

- •Специальное олимпийское движение

- •Как ведущее нетрадиционное направление

- •Развития адаптивного спорта

- •16.1. Основополагающие философские аспекты специального олимпийского движения

- •16.2. Основная программа Специальной олимпиады и организация тренировок и соревнований лиц с поражением интеллекта

- •Система разделения на дивизионы

- •Порядок разделения на дивизионы

- •Индивидуальные виды спорта

- •Командные виды спорта

- •Обязанности участника соревнований

- •Обязанности тренера

- •Обязанности менеджера соревнований

- •16.3. Программа «Объединенный спорт»4. Общие положения

- •Тренеры

- •Отбор членов команды

- •Состав команды

- •Школьная программа

- •16.5. Программа тренировки двигательной активности лиц с тяжелыми умственными поражениями

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17

- •17.2. Виды адаптивного спорта с нетрадиционной моделью соревновательной деятельности Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел VI

- •Глава 19

- •19.2. Конкретизация целей и задач креативных и экстремальных видов адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы, и задания

- •Глава 20

- •I фаза. Мимические и пантомимические этюды

- •II фаза. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций

- •III фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного ребенка или группу в целом

- •IV фаза. Психомышечная тренировка

- •Разминка

- •Гимнастика

- •Общение

- •Поведение

- •Завершение

- •Структурированный танец

- •Спонтанные выразительные движения

- •Занятие с использованием свободного движения с заданным ритмом

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 21

- •Основные средства и отличительные черты

- •Методики экстремальных видов

- •Адаптивной физической культуры

- •6. Тренажеры «Гимнастическое колесо» (рис. 4) и «Подвесное качающееся гимнастическое колесо» (рис. 5), суть тренировки на которых видна из рисунков.

- •Ответственность администрации и руководителей

- •Ответственность тренерско-преподавательского и инструкторского состава

- •Ответственность самих занимающихся

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Литература

- •2. Кинестетическая способность

- •3. Способность к сохранению равновесия

- •4. Способность к ориентации в пространстве

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития способности к воспроизведению заданной амплитуды движения (величина ошибки, градус) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданной величины усилия, кг) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической способности (тест «фишки», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (пространственные параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение заданной амплитуды движений», градус)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности (силовые параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение 50% от макс, усилия»)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданного временного интервала, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями зрения 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«набивание мяча за 15 с», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «попадание в цель», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«ходьба по гимнастической скамейке», с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением слуха 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической координационной способности (тест «фишки», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением интеллекта 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см)

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития тактильно-кинестетической способности (тест «перекладывание фишек мелкого диаметра (5 мм)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у умственно отсталых детей 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «слаломный бег 30 м (разница с бегом без препятствий 30 м)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Программа спартианских игр «братеев0-96»

- •Спартианские испытания

- •Командные соревнования

- •Программа соревнований

- •Волейбол стоя

- •Волейбол сидя

- •Функциональные классы в горнолыжном спорте:

- •Монолыжи (бобы) для сидячих спортсменов

- •Порядок проведения соревнований в горнолыжном спорте

- •Подсчет результатов

- •Классы в легкой атлетике распределяются следующим образом:

- •Классы в беговых дисциплинах:

- •Классы в соревнованиях в метаниях и прыжках:

- •Распределение спортсменов по классам в лыжных гонках

- •Комбинирование классов

- •Все обозначения классов в плавании начинаются с буквы s.

- •Краткая функциональная классификация спортсменов в плавании

- •Футбол для спортсменов с последствиями церебрального паралича

- •Официальные нормативные документы, регламентирующие вопросы безопасности при занятиях физкультурой и спортом

- •2. Расследование и учет несчастных случаев

- •3. Специальное расследование несчастных случаев

- •О несчастном случае, происшедшем во время учебно-тренировочного процесса или спортивного соревнования

7.2. Отличительные черты методики развития физических качеств и способностей

В настоящее время специалисты выделяют четыре наиболее употребляемые методики развития физических качеств и способностей занимающихся, применяемые для их оздоровления (оздоровительные тренировки), в том числе и лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (В.В. Зайцева, 1995; В.К. Спирин, 2001 и др.).

Первая из них — стандартно-нормативная методика. Ее суть состоит в том, что в качестве модельных характеристик для занимающихся используются стандартные нормативы, полученные в результате статистической обработки большого количества эмпирических данных. Действия педагога направлены на то, чтобы в результате работы по развитию и совершенствованию физических качеств и способностей индивидуальные показатели каждого занимающегося укладывались в стандартные нормативы. Принцип использования стандартно-нормативных показателей в качестве важнейшего ориентира педагога заложен во все действующие программы физического воспитания, начиная от дошкольных образовательных учреждений и заканчивая вузами.

Задача индивидуализации процесса развития физических качеств и способностей в этом случае сводится к выявлению наиболее отстающих показателей у занимающихся и «подтягиванию» их к существующим нормам.

Способ дозировки нагрузки, используемый в этой методике — стандартный половозрастной, не учитывает индивидуальных особенностей человека. Уровень тренировочной нагрузки при использовании этой методики никогда не превышает умеренный. С точки зрения анализа механизмов физиологической адаптации, такое воздействие можно считать комбинированным, так как разные по своей направленности и биохимическим особенностям двигательные задания, сочетаясь в одном занятии, непременно приводят к многоплановой активизации адаптационных процессов.

Вторая методика — индивидуально-нормативная. Суть ее заключается в том, что для каждого занимающегося рассчитываются нормативы выполнения каждого двигательного задания, достижение которых становится целью педагога.

Важной отличительной особенностью этой методики является направленность воздействия на «отстающие» группы мышц. Способ дозировки нагрузки здесь индивидуально-алгоритмический. Такое воздействие адресно, точно и обычно используется в спорте высших достижений.

Физиологические механизмы адаптации в этом случае могут быть названы локальными неспецифическими: они обусловлены локальными мышечными упражнениями, приводящими к неспецифическому эффекту, поскольку идет работа с «отстающими» мышечными группами.

Третья методика — типологически нормативная. Ее особенность заключается в целенаправленном воздействии на наиболее отстающее в данной соматотипической группе физическое качество. Ориентиром здесь опять же являются нормативы, но педагогическое воздействие подбирается исходя из типологических особенностей соматотипа, к которому относится конкретный занимающийся. Это обеспечивает типоспецифи-ческий способ дозировки нагрузки. Так, для представителей астено-тора-кального типа, у которых слабо развиты сила и быстрота, нагрузка подбирается на развитие именно анаэробных возможностей, составляющих физиологическую базу этих качеств. Наоборот, для представителей диге-стивного типа используются преимущественно аэробные нагрузки, способствующие развитию недостающей у них выносливости. Представители мышечного типа получают нагрузку смешанного характера, что приводит к комплексному развитию всех физических качеств.

Физиологические механизмы адаптации здесь — глобально-неспецифические. Поэтому нагрузки, выполняемые по этой методике, наиболее трудны для занимающихся и требуют значительного времени для восстановления организма.

Четвертая методика — типоспецифическая. Эта методика основана на том, что каждому занимающемуся предлагается нагрузка, наиболее соответствующая его соматотипу, то есть для его врожденных задатков. Благодаря использованию такого подхода удается задавать высокий уровень нагрузки, поскольку она привычна и приятна для занимающихся.

Механизм физиологической адаптации в этой методике — глобальный специфический, поскольку воздействие направлено на наиболее развитые в генетическом смысле физиологические свойства и функции

занимающегося. Однако такая нагрузка приводит и к положительному переносу в развитии и других физических качеств.

Безусловно, все четыре выделенные методики развития и совершенствования физических качеств и способностей могут быть использованы в адаптивном физическом воспитании при решении тех или иных частных задач.

Однако очевидным преимуществом обладает четвертая методика, реализующая типоспецифическую нагрузку, опирающаяся на использование врожденных задатков детей, подростков, молодежи, учитывающая генетическую предрасположенность физиологических функций и систем к определенному виду мышечной деятельности.

В этом случае в наиболее полной мере учитываются: организация нейродинамических процессов, функциональные свойства скелетных мышц, особенности функционирования систем энергообеспечения организма человека.

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, и особенно инвалидов, выполнение принципа «навстречу собственной природе», реализуемого типоспецифической методикой, подбор физических упражнений и режимов их выполнения в соответствии с генетической предрасположенностью имеет существенно большее значение по сравнению со здоровыми людьми. Это объясняется тем, что наличие той или иной проблемы, ограничивающей функционирование организма человека, и тем более очевидной патологии осложняет процесс адаптации к физическим нагрузкам.

Применение же тренировочных нагрузок, видов мышечной деятельности, генетически не свойственных занимающемуся, по существу, ставит перед ним целый ряд дополнительных трудностей, а в ряде случаев — обрекает его на постоянные перенапряжения тех или иных функциональных систем.

В этом случае важнейшей проблемой является определение врожденных задатков занимающихся, предопределяющих выбор той или иной тренировочной нагрузки, методики развития физических качеств и способностей.

Наиболее известными способами выявления генетической предрасположенности человека к тому или иному виду физической активности являются: определение соматотипа человека, биохимический анализ, дерматоглифика и др. Однако оценка врожденных задатков с помощью перечисленных методов является достаточно трудоемкой задачей, вряд ли доступной для педагога (учителя, инструктора, методиста) по адаптивной физической культуре. Кроме того, эта задача осложняется еще и тем, что на сегодняшний день пока не завершены научные исследования по спортивной генетике, продолжаются научные споры, существуют объективные противоречия в трактовке имеющихся данных.

В этой связи вполне уместно рекомендовать для практического использования подход, апробированный В.К. Спириным (2001)1. Он пред-

1 Спирин В.К. Мышечная активность и здоровье детей: Монография. — Великие Луки, 2001. — 126 с.

лагает определять природную одаренность ребенка к выполнению скоростной работы и работы на выносливость. Результаты тестовых упражнений, оценивающих проявление общей выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств, личный опыт педагога, основанный на наблюдениях за конкретными занимающимися, позволяют, как полагает автор, с достаточной точностью определить направленность развития моторики конкретного ребенка, его генетическую предрасположенность к тому или иному виду мышечной деятельности.

Таковы особенности и отличительные черты методики развития физических качеств и способностей в адаптивном физическом воспитании, где доминирующей направленностью этого раздела работы является оздоровление занимающихся.

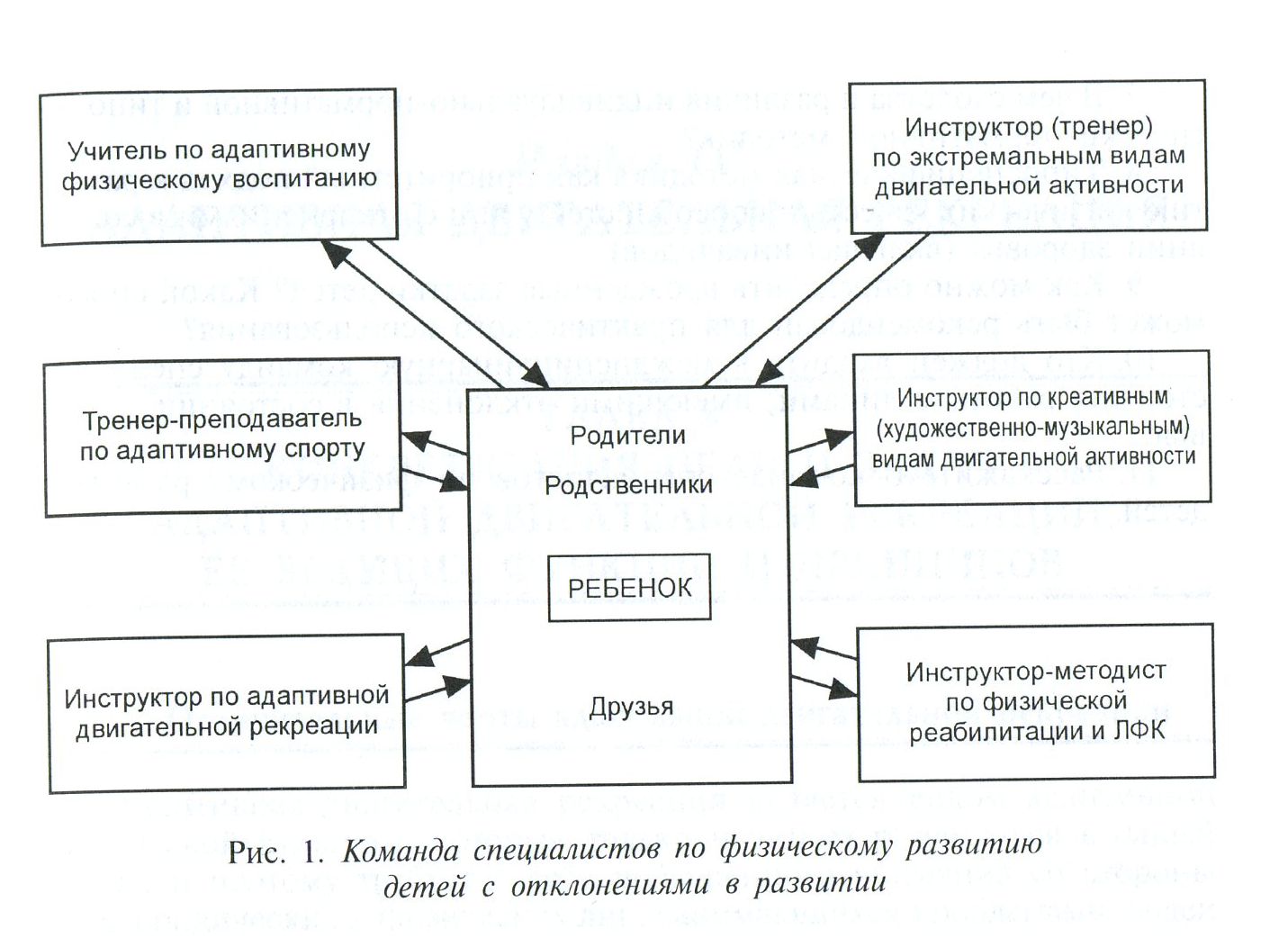

7.3. Междисциплинарная команда специалистов

для работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;

роль и место специалиста по адаптивной физической культуре

в этой команде

В настоящее время в систему адаптивного физического воспитания все активнее внедряется междисциплинарный подход, когда с ребенком, имеющим отклонения в развитии, работает команда специалистов из различных отраслей знаний: медицины, коррекционной педагогики, физической культуры и др.

Основным отличием междисциплинарного подхода является не только то, что ребенка и его проблемы изучают различные специалисты, но и то, что они участвуют в совместном обсуждении этих проблем и разработке совместной программы комплексной реабилитации (абили-тации) детей с отклонениями в развитии. В западных странах этот процесс совместного изучения, обсуждения и разработки программы лечения, коррекции проблемных зон, реабилитации и т.п. называют су-первизией.

В России в специальном (коррекционном) образовании состав междисциплинарной команды зависит от вида образовательного учреждения. Во всех этих учреждениях работают следующие специалисты:

— педагог-психолог;

— социальный педагог;

— врач, имеющий специализацию в зависимости от вида учреждения;

— медсестры;

— специалист по физической (адаптивной физической) культуре;

— музыкальный работник;

— инструктор по труду;

— специалист по коррекционной педагогике (дефектологии);

— воспитатель (старший воспитатель, помощник воспитателя). Врачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений

в зависимости от их вида имеют следующие специализации: офтальмо-

логия, терапия, психиатрия, ортопедия, педиатрия, невропатология, иглорефлексотерапия, физиотерапия, логопедия, стоматология.

Специалисты по коррекционной педагогике специализируются в тифлопедагогике, сурдопедагогике, олигофренопедагогике, логопедии.

Специалист по адаптивной физической культуре (учитель адаптивного физического воспитания, учитель по лечебной физической культуре) должен быть осведомлен обо всех проблемах детей. Поэтому он должен работать в единой междисциплинарной команде, включающей как минимум следующих специалистов: врача, педагога-психолога, специалиста по коррекционной педагогике, социального педагога, музыкального работника и родителей ребенка.

Совместно с этими специалистами и родителями разрабатывается комплексная программа реабилитационных мероприятий, которая должна регулярно обсуждаться и корректироваться в зависимости от достижений занимающихся.

В некоторых странах (например, в США) создаются междисциплинарные команды, ориентированные на моторное (двигательное) развитие лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Эти команды включают в себя: специалиста по адаптивному физическому воспитанию, физического терапевта, эрготерапевта и специалиста по терапевтической рекреации1.

Разумеется, эти специалисты координируют свои действия между собой и с другими работниками специальных образовательных учреждений, врачами, социальными работниками, педагогами, психологами, дефектологами и родителями детей.

В России, с учетом выделенных видов адаптивной физической культуры, такая команда может включать в себя следующих специалистов: по адаптивному физическому воспитанию, адаптивной двигательной рекреации, адаптивному спорту, физической реабилитации (ЛФК), экстремальным и креативным видам двигательной активности (рис. 1).

Необходимо особо подчеркнуть огромную роль родителей в физическом развитии и физическом воспитании своих детей. С их помощью могут быть организованы совместные занятия с детьми, а также самостоятельные занятия детей. Без таких занятий эффективность проводимых в школе мероприятий вряд ли может быть высокой. Так, в работе Э.Н. Макшанцевой (2001) приводятся данные об объеме двигательной активности детей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей с нарушением интеллекта (VIII вида), с учетом всех возможных форм активности (уроки адаптивного физического воспитания и ЛФК, утренняя гимнастика, физкультминутки на уроках, подвижные перемены, прогулки, уборка территории, секционные занятия, тематические экскурсии, дни здоровья 1 раз в месяц, спорт-час). В зависимости от класса ежедневная двигательная активность детей варьируется от 5,36 часа (в IV классе) до 6,2 часа (в IX классе). Если же

1 Аукстер Д., Руфеч Ж., Хейттинг С. Принципы и методы адаптивного физического воспитания и рекреации: Монография. — 10-е изд. — М.: Краун Хилл; Нью-Йорк, 2005. - 240 с.

ребенок обучается только в школе, то его двигательная активность, организовываемая работниками этой школы, резко сокращается до 1-2 часов в день. Все остальное время он находится дома и только от родителей будет зависеть его двигательный режим.

По мере взросления детей все большее значение приобретает самостоятельная двигательная активность, которая во многом обусловливается эффективностью теоретических, инструкторско-методических и практических уроков по адаптивному физическому воспитанию в школе.