- •Глава 4

- •Часть вторая характеристика основных видов адаптивной физической культуры

- •Глава 16

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Предисловие

- •Методические рекомендации

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Средства адаптивной физической культуры

- •Развитие психических и физических способностей в упражнениях с ходьбой

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 методы и формы организации адаптивной физической культуры

- •2.1. Методы формирования знаний

- •2.2. Методы обучения двигательным действиям

- •2.3. Методы развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.4. Методы воспитания личности

- •Методы педагогического воздействия

- •Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся

- •Контрольные вопросы, и задания

- •2.5. Формы организации адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.2. Теоретические концепции обучения и совершенствования двигательных действий с установкой на минимизацию двигательных ошибок

- •3.2.1. Теория поэтапного формирования действий и понятий

- •1 Ориентировочная часть в свою очередь может быть разделена на собственно ориентировочную и контрольную (п.Я. Гальперин, 1958).

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.2. Образ в системе психической регуляции деятельности и его формирование с помощью перцептивного обучения

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.3. Средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на принудительном воздействии на звенья его тела

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.4. Теоретическая концепция «искусственная управляющая среда»

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.5. Теория и методика формирования двигательных действий с заданным результатом

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.3. Определение понятия «тренажер». Классификация тренажеров

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.4. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.5. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в адаптивной физической культуре

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 развитие физических способностей в адаптивной физической культуре

- •4.1. Основные закономерности развития физических способностей

- •1. Движение — ведущий фактор развития физических способностей.

- •2. Единство и взаимосвязь между двигательными умениями и физическими способностями.

- •3. Зависимость развития физических способностей от двигательных режимов.

- •4. Этапность развития физических способностей.

- •5. Неравномерность и гетерохронность развития физических способностей.

- •6. Обратимость показателей развития физических способностей.

- •7. Перенос физических качеств.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Принципы развития физических способностей

- •1. Принцип сопряженного развития координационных и кондиционных физических способностей.

- •2. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий.

- •3. Принцип оптимальности педагогических воздействий.

- •Примерная схема учета внешних признаков утомления на занятиях физической культурой с детьми аномального развития

- •5. Принцип диагностики уровня развития физических способностей.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.3. Развитие силовых способностей

- •Показатели становой силы (в кг) у здоровых и слепых школьников

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.4. Развитие скоростных способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.5. Развитие выносливости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.6. Развитие гибкости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.7. Развитие координационных способностей

- •1. Развитие координации движений

- •3. Развитие способности к пространственной ориентации

- •4. Развитие способности усвоения ритма движений

- •6. Развитие способности к быстрому реагированию

- •7. Развитие мелкой моторики

- •8. Развитие способности к расслаблению мышц

- •Контрольные вопросы, и задания

- •4.8. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III

- •Глава 5

- •5.2. Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания

- •5.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного физического воспитания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 характеристика содержания занятий jio адаптивному физическому воспитанию

- •6.1. Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2. Характеристика содержания занятий (уроков) _по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2.1. Занятия с детьми первого года жизни

- •6.2.2. Занятия по адаптивному физическому воспитанию дошкольников и школьников

- •6.2.3. Занятия по адаптивному физическому воспитанию в вузах

- •Примерный расчет учебных часов для курса студентов специального (коррекционного) учебного отделения

- •Содержание курса для студентов специального учебного отделения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7

- •7.2. Отличительные черты методики развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV

- •Глава 8

- •8.1. Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации

- •8.2. Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации

- •8.3. Конкретизация функций и принципов адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9

- •9.2. Классификация и систематизация условий проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 10

- •Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм человека с ограниченными возможностями здоровья

- •Влияние адаптивного туризма на личность участника похода

- •Формы организации туристских мероприятий

- •А. Походы выходного дня

- •Б. Многодневные походы физкультурно-спортивной направленности

- •В. Туристский слет

- •Г. Оздоровительный туристский лагерь

- •10.2. Ориентирование по тропам в системе адаптивной двигательной рекреации

- •10.3. Водные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Классификации водных видов адаптивной двигательной рекреации

- •10.4. Игровые виды адаптивной двигательной рекреации

- •Радиальный баскетбол

- •Подготовительные упражнения для игры Боччиа

- •10.5. Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Танцы на инвалидных колясках

- •Художественная гимнастика на инвалидных колясках

- •10.6. «Спартианская» программа работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации

- •10.7. Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с животными

- •10.8. Другие виды двигательной активности в адаптивной рекреационной деятельности

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел 10.1

- •Раздел 10.2

- •Раздел 10.3

- •Раздел 10.4

- •Раздел 10.5

- •Раздел 10.6

- •Раздел 10.7

- •Раздел 10.8

- •Раздел V

- •Глава 11

- •11.2. Конкретизация целей и задач адаптивного спорта

- •11.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 классификация основных направлений развития адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте

- •13.1. Традиционная модель соревновательной деятельности

- •13.2. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.1. Принципы классификации в адаптивном спорте

- •14.2. Виды классификаций

- •14.3. Система организации и проведения классификаций лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.3.1. Система организации и проведения медицинской классификации

- •14.3.2. Система организации и проведения спортивно-функциональной классификации

- •14.3. Основные группы лиц, занимающиеся адаптивным спортом (классификация спортсменов)

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 15

- •Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта

- •15.2. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки в паралимпийском движении

- •Средства спортивной тренировки

- •Принципы спортивной тренировки

- •15.3. Виды подготовки спортсменов-паралимпийцев

- •15.4. Построение спортивной тренировки спортсменов

- •Глава 16

- •Специальное олимпийское движение

- •Как ведущее нетрадиционное направление

- •Развития адаптивного спорта

- •16.1. Основополагающие философские аспекты специального олимпийского движения

- •16.2. Основная программа Специальной олимпиады и организация тренировок и соревнований лиц с поражением интеллекта

- •Система разделения на дивизионы

- •Порядок разделения на дивизионы

- •Индивидуальные виды спорта

- •Командные виды спорта

- •Обязанности участника соревнований

- •Обязанности тренера

- •Обязанности менеджера соревнований

- •16.3. Программа «Объединенный спорт»4. Общие положения

- •Тренеры

- •Отбор членов команды

- •Состав команды

- •Школьная программа

- •16.5. Программа тренировки двигательной активности лиц с тяжелыми умственными поражениями

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17

- •17.2. Виды адаптивного спорта с нетрадиционной моделью соревновательной деятельности Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел VI

- •Глава 19

- •19.2. Конкретизация целей и задач креативных и экстремальных видов адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы, и задания

- •Глава 20

- •I фаза. Мимические и пантомимические этюды

- •II фаза. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций

- •III фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного ребенка или группу в целом

- •IV фаза. Психомышечная тренировка

- •Разминка

- •Гимнастика

- •Общение

- •Поведение

- •Завершение

- •Структурированный танец

- •Спонтанные выразительные движения

- •Занятие с использованием свободного движения с заданным ритмом

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 21

- •Основные средства и отличительные черты

- •Методики экстремальных видов

- •Адаптивной физической культуры

- •6. Тренажеры «Гимнастическое колесо» (рис. 4) и «Подвесное качающееся гимнастическое колесо» (рис. 5), суть тренировки на которых видна из рисунков.

- •Ответственность администрации и руководителей

- •Ответственность тренерско-преподавательского и инструкторского состава

- •Ответственность самих занимающихся

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Литература

- •2. Кинестетическая способность

- •3. Способность к сохранению равновесия

- •4. Способность к ориентации в пространстве

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития способности к воспроизведению заданной амплитуды движения (величина ошибки, градус) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданной величины усилия, кг) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической способности (тест «фишки», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (пространственные параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение заданной амплитуды движений», градус)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности (силовые параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение 50% от макс, усилия»)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданного временного интервала, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями зрения 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«набивание мяча за 15 с», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «попадание в цель», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«ходьба по гимнастической скамейке», с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением слуха 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической координационной способности (тест «фишки», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением интеллекта 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см)

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития тактильно-кинестетической способности (тест «перекладывание фишек мелкого диаметра (5 мм)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у умственно отсталых детей 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «слаломный бег 30 м (разница с бегом без препятствий 30 м)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Программа спартианских игр «братеев0-96»

- •Спартианские испытания

- •Командные соревнования

- •Программа соревнований

- •Волейбол стоя

- •Волейбол сидя

- •Функциональные классы в горнолыжном спорте:

- •Монолыжи (бобы) для сидячих спортсменов

- •Порядок проведения соревнований в горнолыжном спорте

- •Подсчет результатов

- •Классы в легкой атлетике распределяются следующим образом:

- •Классы в беговых дисциплинах:

- •Классы в соревнованиях в метаниях и прыжках:

- •Распределение спортсменов по классам в лыжных гонках

- •Комбинирование классов

- •Все обозначения классов в плавании начинаются с буквы s.

- •Краткая функциональная классификация спортсменов в плавании

- •Футбол для спортсменов с последствиями церебрального паралича

- •Официальные нормативные документы, регламентирующие вопросы безопасности при занятиях физкультурой и спортом

- •2. Расследование и учет несчастных случаев

- •3. Специальное расследование несчастных случаев

- •О несчастном случае, происшедшем во время учебно-тренировочного процесса или спортивного соревнования

6.2. Характеристика содержания занятий (уроков) _по адаптивному физическому воспитанию

Учитывая, что содержание занятий по адаптивному физическому воспитанию в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях достаточно хорошо известно, опубликовано в большом количестве различных учебно-методических пособий, учебников, в первую очередь целесообразно остановиться на содержании занятий адаптив-

ным физическим воспитанием детей первого года жизни, где до недавнего времени, прежде всего специалистами органов здравоохранения, не допускались даже разговоры о возможности проведения с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, каких-либо мероприятий, кроме лечебных.

6.2.1. Занятия с детьми первого года жизни

Разумеется, занятия по адаптивному физическому воспитанию детей первого года жизни невозможно отделить от лечебных процедур. Здесь следует говорить о необходимости дополнения конкретного курса лечения, проводящегося с ребенком, созданием специально организованных условий, стимулирующих его двигательную активность.

В качестве примера приводится методика реабилитации детей первого года жизни с перинатальным повреждением нервной системы (И.Н. Минк, Г.А. Решетнева, 2003).

В эту методику включены средства традиционной лечебной физической культуры, массажа, адаптивного физического воспитания:

- лечебный массаж как средство коррекции двигательных нарушений; разновидностью массажа выступает холистический пальсинг (холистический - целостный, пальсинг - пульсация) - легкие сотрясения, вибрации всего тела и отдельных сегментов;

- физические упражнения (пассивные, пассивно-активные, рефлекторные, дыхательные, упражнения в висе и на физиоролле);

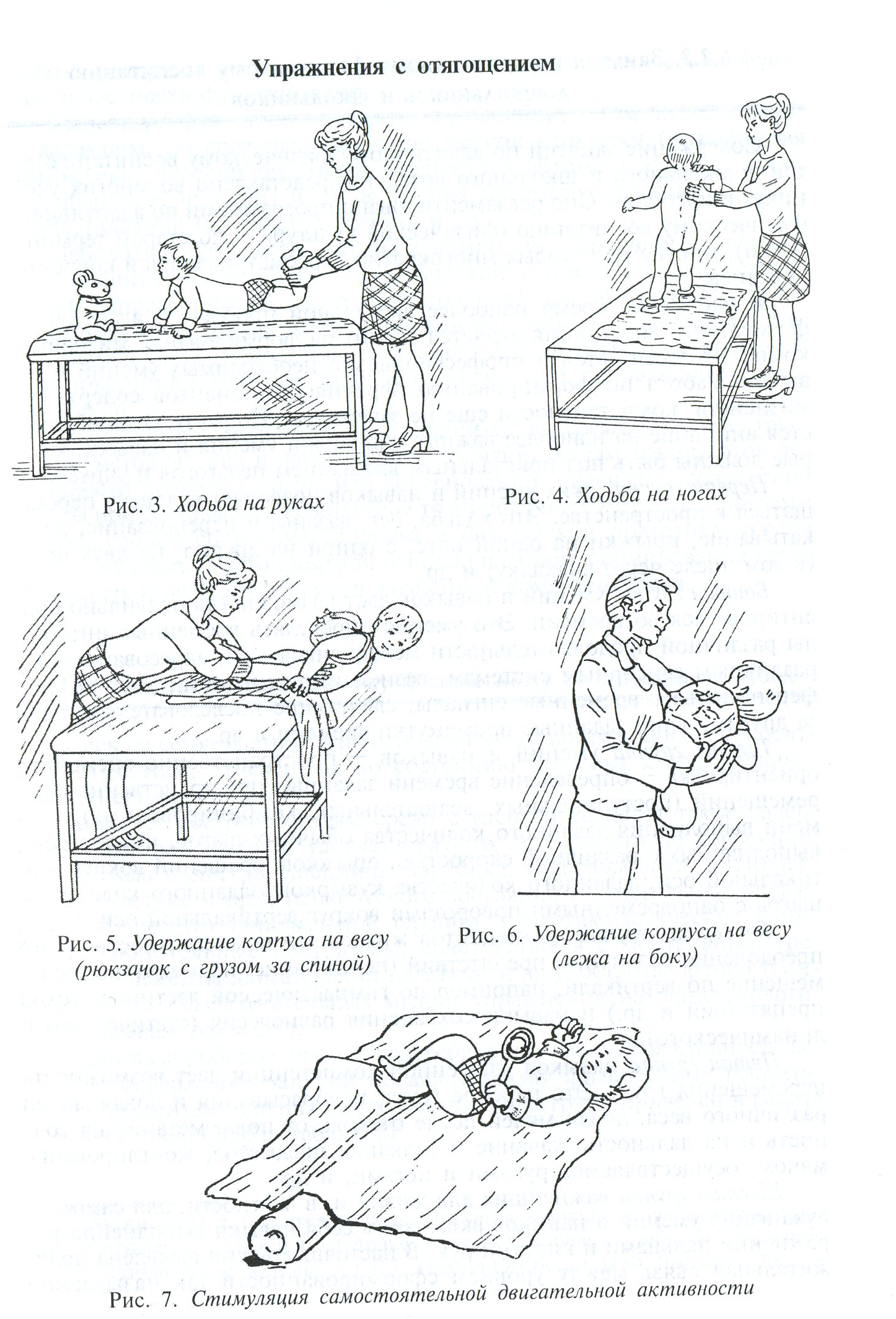

- упражнения с отягощениями;

- криотерапия;

- упражнения для коррекции речи.

Рассмотрим некоторые особенности методики реабилитации детей первого года жизни, уточнив, что все ее средства использовались по-разному, в зависимости от конкретного нарушения. В частности, все средства видоизменялись в зависимости от наличия у ребенка мышечной гипертрофии или мышечной гипотонии. Например, криотерапия (лечение холодом), дающая хорошие результаты у детей-гипотоников, с гипертониками не применялась, и, наоборот, - пассивная миорелаксация с успехом применялась у детей с мышечной гипертонией и практически не использовалась у детей-гипотоников.

Лечебный массаж. При мышечном гипертонусе используются приемы, направленные на растяжение, расслабление мышечных групп: поглаживание, легкое растирание, мелкая, высокочастотная, непрерывистая вибрация; приемы холистического пальсинга, элементы точечного массажа и др.

При мышечной гипотонии рекомендуются более сильные, активные выполнения таких приемов, как растирание, разминание, прерывистая вибрация.

В работе И.Н. Минка и Г.А. Решетневой (2003) показано, что у детей с нарушениями мышечного тонуса (особенно с гипотонией) целесо-

образно активное комплексное использование всех приемов массажа с самого раннего возраста, в том числе до трех месяцев, в отличие от имеющихся в литературе рекомендаций по применению у детей приемов растирания, разминания начиная только с трехмесячного возраста (В.Д. Ковалев, 1996; И.С. Красикова, 1996; Л.А. Фотина, М.С. Норбе-ков, 1999; В.Н. Васичкин, Л.Н. Васичкина, 2000).

Физические упражнения. Пассивные упражнения для туловища и конечностей — это упражнения, выполняемые с помощью методиста или родителя без активного участия самого ребенка. К данной группе упражнений можно отнести упражнения на растягивание, в том числе диагональное перекрещивание конечностей (пассивная миорелакса-ция), рекомендуемые детям с мышечным гипертонусом. Пассивные упражнения детям с гипотонией мышц целесообразно применять с двухнедельного возраста, когда у детей полностью отсутствует сопротивление со стороны мышечного тонуса. Это дает возможность ранней активизации всех сегментов конечностей, становления нервно-мышечных связей.

При проведении пассивной миорелаксации (для детей с мышечным гипертонусом), сущность методики которой заключается в приложении к телу ребенка усилия достаточной длительности и интенсивности, следует выполнять следующие правила:

1) необходимо придать ребенку положение, благоприятное проведению пассивных движений в заданном направлении и обеспечивающее фиксацию частей тела;

2) пассивное растягивание должно выполняться без чрезмерных усилий;

3) пассивное растягивание прекращается в момент появления сопротивления дальнейшему растяжению;

4) упражнения выполняются в медленном темпе с постепенным увеличением амплитуды движения;

5) время растяжения одной мышечной группы не должно превышать одной-двух минут, в течение одного занятия пассивной миорелаксации может подвергаться не более 5—6 мышечных групп.

Рефлекторные упражнения, основанные на использовании безусловных врожденных рефлексов (рефлекс Бабинского, Таланта, хватательный, ходьбы, ползания и т.п.). К примеру, в положении лежа на животе или на спине ребенок ритмично отталкивается ногами от приставленной к подошве ладони (рефлекс ползания). Ориентируясь на прикладную направленность рефлекторных движений, появляется возможность полноценной тренировки нервно-мышечного аппарата ребенка, что способствует ускоренному переходу к активным двигательным действиям (ползанию, подползанию, ходьбе), стимулированию нервно-психического развития ребенка.

Для формирования правильной реакции опоры, навыков ходьбы рекомендуются соответствующие упражнения, выполняемые из исходного положения стоя с поддержкой методиста и родителей (В.Л. Стра-ковская, 1991, 1997, 1999). Эти упражнения полезны детям как с гипер-, так и гипотонусом мышц. При этих упражнениях целесообразно, чтобы

стопы касались грубой ткани (жесткое, махровое полотенце, массажный коврик).

Для стимуляции хватательного рефлекса целесообразно вкладывать в ладонь малыша пальцы своих рук, игрушки и, обхватив их детскими пальчиками, осуществлять совместные манипуляции. Этот прием эффективен для детей с мышечной гипотонией. У гипертоников тонус сгибателей пальцев рук часто не позволяет вложить палец в ладонь, поэтому необходимо чередование физических упражнений с приемами массажа, холистического пальсинга и других средств, направленных на достижение мышечного расслабления.

Дыхательные упражнения выполняются в комплексе с другими упражнениями. При проведении динамических дыхательных упражнений целесообразно осуществлять легкое надавливание на грудную клетку, подстраиваясь под ритм дыхания ребенка. Включение в комплекс дыхательных упражнений рекомендуется с 3-4-недельного возраста.

Примеры упражнений:

Ребенок лежит на спине: а) надавливающие движения на грудную клетку спереди и сбоку, обходя грудину (3-4 раза); б) развести ручки в стороны и скрестить на груди, попеременно располагая сверху то одну, то другую (3-4 раза); в) вдох, на выдохе чуть постукивать пальцами по крыльям носа (3—4 раза).

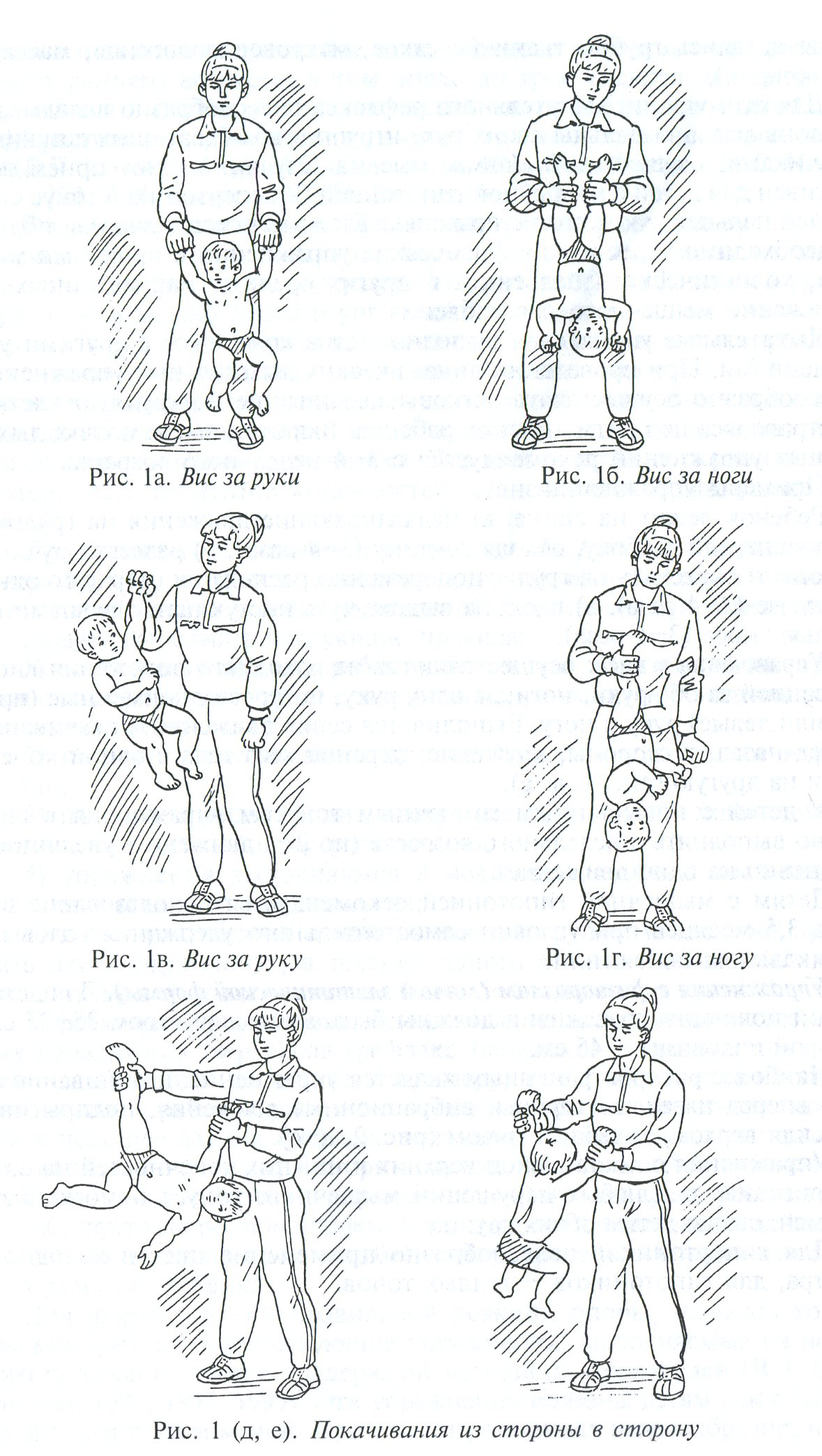

Упражнения в висе: осуществляются из исходного положения вис с фиксацией за обе руки, ноги; за одну руку, ногу; за одноименные (правые или левые) руку и ногу. Выполняется серия движений: покачивания вперед-назад, в стороны, кружение; перенос веса тела с одной конечности на другую (рис. 1, а-е).

У детей с повышенным мышечным тонусом упражнения в висе можно выполнять с недельного возраста (по 2-4 движения, увеличивая ежедневно на одно движение).

Детям с мышечной гипотонией рекомендуется использование висов с 3,5 месяцев при условии самостоятельного удержания головы в вертикальном положении.

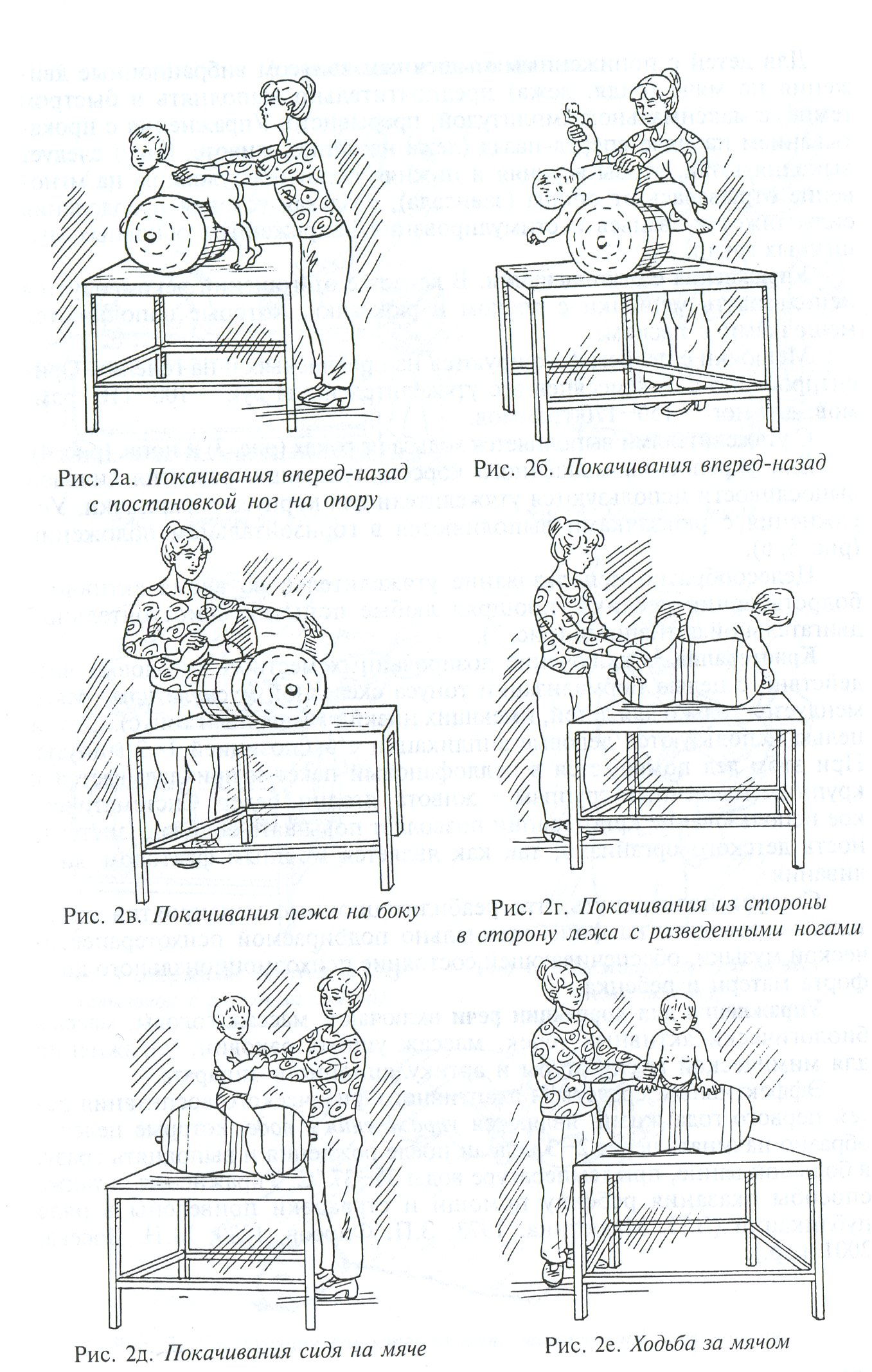

Упражнения с физиороллом (мячом эллиптической формы). Для детей первой половины года жизни должны быть мячи диаметром 25-35 см, а второй половины — 45 см.

Наиболее распространенным является упражнение: покачивание на мяче вперед-назад, в стороны, вибрационные движения, подпрыгивания сидя верхом, ходьба за мячом (рис. 2, а—е).

Упражнения с постановкой верхних и нижних конечностей на опору пригодны для любых нарушений мышечного тонуса и могут быть рекомендованы детям обеих групп.

Для гипертоников целесообразно применение цветов холодного спектра, для гипотоников — теплых тонов.

Для детей с пониженным мышечным тонусом вибрационные движения на мяче (сидя, лежа) предпочтительно выполнять в быстром темпе, с максимальной амплитудой, прерывисто. Упражнения с прокатыванием на мяче вперед-назад (лежа на спине, животе, боку) следует выполнять так, чтобы верхняя и нижняя половина туловища на мгновение отрывалась от опоры (зависала), создавая условия преодоления силы тяжести звеньев и стимулирования напряженных основных мышечных групп.

Упражнения с отягощениями. В качестве отягощений рекомендуется использовать мешочки с песком и рюкзачки, которые наполняются мешочками с песком.

Мешочки с песком фиксируются на предплечьях и на голенях. Ориентировочно с 3—4 месяцев вес утяжелителей для рук — 100—110 граммов, для ног — 150—170 граммов.

С утяжелителями выполняется ходьба на руках (рис. 3) и ногах (рис. 4).

Для укрепления мышечного корсета туловища, развития силовой выносливости используются утяжелители для корпуса — рюкзачки. Упражнения с рюкзачками выполняются в горизонтальном положении (рис. 5, 6).

Целесообразно использование утяжелителей во время активного бодрствования ребенка, поощряя любые попытки самостоятельной двигательной активности (рис. 7).

Криотерапия — включение дозированных местных Холодовых воздействий с целью нормализации тонуса скелетной мускулатуры (рекомендуется только для детей, имеющих низкий мышечный тонус). С этой целью используются ледовые аппликации с экспозицией 1—2 минуты. При этом лед помещается в целлофановый пакет и прикладывается к крупным мышечным группам — живота, ягодиц, бедер. Систематическое использование криотерапии позволяет повышать общую резистентность детского организма, так как является мощным фактором закаливания.

Следует подчеркнуть, что реабилитационные мероприятия желательно проводить на фоне специально подбираемой психотерапевтической музыки, обеспечивающей состояние психоэмоционального комфорта матери и ребенка.

Упражнения для коррекции речи включают: массаж головы, массаж биологически активных точек, массаж ушных раковин, упражнения для мимической мускулатуры и артикуляционного аппарата.

Эффективным средством адаптивного физического воспитания детей первого года жизни являются упражнения в воде, которые целесообразно начинать через 2—3 недели после рождения и выполнять сразу, в большой ванне, при температуре воды 36—37 "С. Упражнения, а также способы оказания ребенку помощи и страховки приведены в ряде публикаций (В.П. Малютина, 1973; З.П. Фирсов, 1980; М.Н. Лосева, 2001 и др.).