- •Глава 4

- •Часть вторая характеристика основных видов адаптивной физической культуры

- •Глава 16

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Предисловие

- •Методические рекомендации

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Средства адаптивной физической культуры

- •Развитие психических и физических способностей в упражнениях с ходьбой

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 методы и формы организации адаптивной физической культуры

- •2.1. Методы формирования знаний

- •2.2. Методы обучения двигательным действиям

- •2.3. Методы развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.4. Методы воспитания личности

- •Методы педагогического воздействия

- •Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся

- •Контрольные вопросы, и задания

- •2.5. Формы организации адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.2. Теоретические концепции обучения и совершенствования двигательных действий с установкой на минимизацию двигательных ошибок

- •3.2.1. Теория поэтапного формирования действий и понятий

- •1 Ориентировочная часть в свою очередь может быть разделена на собственно ориентировочную и контрольную (п.Я. Гальперин, 1958).

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.2. Образ в системе психической регуляции деятельности и его формирование с помощью перцептивного обучения

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.3. Средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на принудительном воздействии на звенья его тела

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.4. Теоретическая концепция «искусственная управляющая среда»

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.5. Теория и методика формирования двигательных действий с заданным результатом

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.3. Определение понятия «тренажер». Классификация тренажеров

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.4. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.5. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в адаптивной физической культуре

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 развитие физических способностей в адаптивной физической культуре

- •4.1. Основные закономерности развития физических способностей

- •1. Движение — ведущий фактор развития физических способностей.

- •2. Единство и взаимосвязь между двигательными умениями и физическими способностями.

- •3. Зависимость развития физических способностей от двигательных режимов.

- •4. Этапность развития физических способностей.

- •5. Неравномерность и гетерохронность развития физических способностей.

- •6. Обратимость показателей развития физических способностей.

- •7. Перенос физических качеств.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Принципы развития физических способностей

- •1. Принцип сопряженного развития координационных и кондиционных физических способностей.

- •2. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий.

- •3. Принцип оптимальности педагогических воздействий.

- •Примерная схема учета внешних признаков утомления на занятиях физической культурой с детьми аномального развития

- •5. Принцип диагностики уровня развития физических способностей.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.3. Развитие силовых способностей

- •Показатели становой силы (в кг) у здоровых и слепых школьников

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.4. Развитие скоростных способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.5. Развитие выносливости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.6. Развитие гибкости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.7. Развитие координационных способностей

- •1. Развитие координации движений

- •3. Развитие способности к пространственной ориентации

- •4. Развитие способности усвоения ритма движений

- •6. Развитие способности к быстрому реагированию

- •7. Развитие мелкой моторики

- •8. Развитие способности к расслаблению мышц

- •Контрольные вопросы, и задания

- •4.8. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III

- •Глава 5

- •5.2. Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания

- •5.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного физического воспитания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 характеристика содержания занятий jio адаптивному физическому воспитанию

- •6.1. Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2. Характеристика содержания занятий (уроков) _по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2.1. Занятия с детьми первого года жизни

- •6.2.2. Занятия по адаптивному физическому воспитанию дошкольников и школьников

- •6.2.3. Занятия по адаптивному физическому воспитанию в вузах

- •Примерный расчет учебных часов для курса студентов специального (коррекционного) учебного отделения

- •Содержание курса для студентов специального учебного отделения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7

- •7.2. Отличительные черты методики развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV

- •Глава 8

- •8.1. Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации

- •8.2. Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации

- •8.3. Конкретизация функций и принципов адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9

- •9.2. Классификация и систематизация условий проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 10

- •Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм человека с ограниченными возможностями здоровья

- •Влияние адаптивного туризма на личность участника похода

- •Формы организации туристских мероприятий

- •А. Походы выходного дня

- •Б. Многодневные походы физкультурно-спортивной направленности

- •В. Туристский слет

- •Г. Оздоровительный туристский лагерь

- •10.2. Ориентирование по тропам в системе адаптивной двигательной рекреации

- •10.3. Водные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Классификации водных видов адаптивной двигательной рекреации

- •10.4. Игровые виды адаптивной двигательной рекреации

- •Радиальный баскетбол

- •Подготовительные упражнения для игры Боччиа

- •10.5. Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Танцы на инвалидных колясках

- •Художественная гимнастика на инвалидных колясках

- •10.6. «Спартианская» программа работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации

- •10.7. Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с животными

- •10.8. Другие виды двигательной активности в адаптивной рекреационной деятельности

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел 10.1

- •Раздел 10.2

- •Раздел 10.3

- •Раздел 10.4

- •Раздел 10.5

- •Раздел 10.6

- •Раздел 10.7

- •Раздел 10.8

- •Раздел V

- •Глава 11

- •11.2. Конкретизация целей и задач адаптивного спорта

- •11.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 классификация основных направлений развития адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте

- •13.1. Традиционная модель соревновательной деятельности

- •13.2. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.1. Принципы классификации в адаптивном спорте

- •14.2. Виды классификаций

- •14.3. Система организации и проведения классификаций лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.3.1. Система организации и проведения медицинской классификации

- •14.3.2. Система организации и проведения спортивно-функциональной классификации

- •14.3. Основные группы лиц, занимающиеся адаптивным спортом (классификация спортсменов)

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 15

- •Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта

- •15.2. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки в паралимпийском движении

- •Средства спортивной тренировки

- •Принципы спортивной тренировки

- •15.3. Виды подготовки спортсменов-паралимпийцев

- •15.4. Построение спортивной тренировки спортсменов

- •Глава 16

- •Специальное олимпийское движение

- •Как ведущее нетрадиционное направление

- •Развития адаптивного спорта

- •16.1. Основополагающие философские аспекты специального олимпийского движения

- •16.2. Основная программа Специальной олимпиады и организация тренировок и соревнований лиц с поражением интеллекта

- •Система разделения на дивизионы

- •Порядок разделения на дивизионы

- •Индивидуальные виды спорта

- •Командные виды спорта

- •Обязанности участника соревнований

- •Обязанности тренера

- •Обязанности менеджера соревнований

- •16.3. Программа «Объединенный спорт»4. Общие положения

- •Тренеры

- •Отбор членов команды

- •Состав команды

- •Школьная программа

- •16.5. Программа тренировки двигательной активности лиц с тяжелыми умственными поражениями

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17

- •17.2. Виды адаптивного спорта с нетрадиционной моделью соревновательной деятельности Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел VI

- •Глава 19

- •19.2. Конкретизация целей и задач креативных и экстремальных видов адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы, и задания

- •Глава 20

- •I фаза. Мимические и пантомимические этюды

- •II фаза. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций

- •III фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного ребенка или группу в целом

- •IV фаза. Психомышечная тренировка

- •Разминка

- •Гимнастика

- •Общение

- •Поведение

- •Завершение

- •Структурированный танец

- •Спонтанные выразительные движения

- •Занятие с использованием свободного движения с заданным ритмом

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 21

- •Основные средства и отличительные черты

- •Методики экстремальных видов

- •Адаптивной физической культуры

- •6. Тренажеры «Гимнастическое колесо» (рис. 4) и «Подвесное качающееся гимнастическое колесо» (рис. 5), суть тренировки на которых видна из рисунков.

- •Ответственность администрации и руководителей

- •Ответственность тренерско-преподавательского и инструкторского состава

- •Ответственность самих занимающихся

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Литература

- •2. Кинестетическая способность

- •3. Способность к сохранению равновесия

- •4. Способность к ориентации в пространстве

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития способности к воспроизведению заданной амплитуды движения (величина ошибки, градус) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданной величины усилия, кг) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической способности (тест «фишки», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (пространственные параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение заданной амплитуды движений», градус)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности (силовые параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение 50% от макс, усилия»)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданного временного интервала, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями зрения 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«набивание мяча за 15 с», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «попадание в цель», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«ходьба по гимнастической скамейке», с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением слуха 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической координационной способности (тест «фишки», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением интеллекта 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см)

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития тактильно-кинестетической способности (тест «перекладывание фишек мелкого диаметра (5 мм)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у умственно отсталых детей 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «слаломный бег 30 м (разница с бегом без препятствий 30 м)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Программа спартианских игр «братеев0-96»

- •Спартианские испытания

- •Командные соревнования

- •Программа соревнований

- •Волейбол стоя

- •Волейбол сидя

- •Функциональные классы в горнолыжном спорте:

- •Монолыжи (бобы) для сидячих спортсменов

- •Порядок проведения соревнований в горнолыжном спорте

- •Подсчет результатов

- •Классы в легкой атлетике распределяются следующим образом:

- •Классы в беговых дисциплинах:

- •Классы в соревнованиях в метаниях и прыжках:

- •Распределение спортсменов по классам в лыжных гонках

- •Комбинирование классов

- •Все обозначения классов в плавании начинаются с буквы s.

- •Краткая функциональная классификация спортсменов в плавании

- •Футбол для спортсменов с последствиями церебрального паралича

- •Официальные нормативные документы, регламентирующие вопросы безопасности при занятиях физкультурой и спортом

- •2. Расследование и учет несчастных случаев

- •3. Специальное расследование несчастных случаев

- •О несчастном случае, происшедшем во время учебно-тренировочного процесса или спортивного соревнования

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите видовые отличия тренажера от других средств материально-технического обеспечения учебного процесса.

2. Целесообразно ли называть устройство, обеспечивающее двигательную активность человека, тренажером, если неизвестно, для подготовки к какой деятельности он предназначено?

3. Приведите примеры правильного и неправильного использования понятия «тренажер».

4. Перечислите классификационные признаки, по которым осуществлено разделение тренажеров на группы в данном учебнике..

5. Назовите способы, обеспечивающие преимущественно энергосиловые воздействия тренажеров на спортсмена и реализующие поток информации, поступающей к спортсмену по каналу прямой связи.

6. Назовите способы, реализующие обратную связь и автоматизацию процессов управления искусственными условиями.

3.4. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки

Физическая помощь педагога-тренера занимающемуся позволяет эффективно формировать адекватные задачи, двигательные представления, осуществлять постановку управляющих действий, осознанно осваивать их ориентировочную основу, уменьшать отрицательные защитные реакции учеников и др. Другими словами, умения и навыки физического воздействия являются эффективным «орудием» в руках педагога.

Физическая помощь — это физическое воздействие на занимающегося, оказываемое педагогом или управляемыми им техническими средствами и компенсирующее недостающую подготовленность занимающегося с целью обеспечения безопасного решения осваиваемой им двигательной задачи.

Из этого определения следует, что страховка или обеспечение безопасности при решении двигательной задачи является компонентом (частью) более широкого понятия физическая помощь, которая помимо страховки предполагает обеспечение решения осваиваемой двигательной задачи.

Разумеется, не всегда педагогу удается добиться реализации этой цели — часто приходится полностью переключаться только на обеспечение безопасности занимающегося. Однако это не меняет сути понятия, поскольку стремление педагога, используя различные приемы физического воздействия на учащегося, довести его действия до уровня программных требований, обеспечивающих решение осваиваемой двигательной задачи, является сутью или основой цели физической помощи как профессионально-педагогического умения.

Тенденция рассматривать страховку как более широкое понятие, чем физическая помощь, обусловлена тем, что цель страховки — обеспечение безопасности па занятиях (предупреждение травм). Достижение этих же целей предусматривает еще целый комплекс различных мероприятий — обеспечение санитарно-гигиенических условий (температурный режим, освещенность и т.п.), правильное расположение спортивных снарядов, обеспечение дисциплины на уроке и т.п. Однако включать все это в понятие страховки нецелесообразно.

Поэтому, исходя из сказанного и определения физической помощи, под страховкой будем понимать готовность педагога осуществить самые разнообразные приемы физической помощи для обеспечения безопас-

ности в процессе выполнения занимающимся двигательного действия (решения двигательной задачи).

Анализ литературных источников, педагогические наблюдения, опрос преподавателей и тренеров позволяют констатировать, что умения и навыки оказания физической помощи являются сложными профессионально-педагогическими компонентами мастерства педагогов, требующими от них максимальной концентрации внимания, наличия сформированных сенсорно-перцептивных составляющих действия, тонких дифференцировок мышечных усилий, предвидения возможных критических ситуаций по особым признакам протекания движений, высокого уровня развития силовых и скоростно-силовых качеств и др.

Особенно важны эти умения и навыки для тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре.

В.Н. Морозов (1979) выделил следующие основные приемы физической помощи:

1) проводка — действия педагога, сопровождающие ученика по всему упражнению или отдельной его фазе;

2) фиксация — длительная задержка ученика в определенной части (точке) движения;

3) подталкивание — кратковременная помощь при перемещении ученика снизу вверх;

4) поддержка — кратковременная помощь при перемещении ученика сверху вниз;

5) подкрутка — кратковременная помощь ученику при выполнении поворотов.

В.Н. Курысь (1994) добавил к приемам, выделенным В.Н. Морозовым (1979), еще один прием — «обкрутка», систематизировал приемы физической помощи и страховки, применяемые педагогом с использованием технических средств (подвесным поясом — «лонжей» различных конструкций — неподвижной, подвижной, комбинированной), подробно рассмотрел технику различных приемов оказания помощи при работе спортсмена на вспомогательных снарядах (трамплин, батут, тренажерные дорожки и др.).

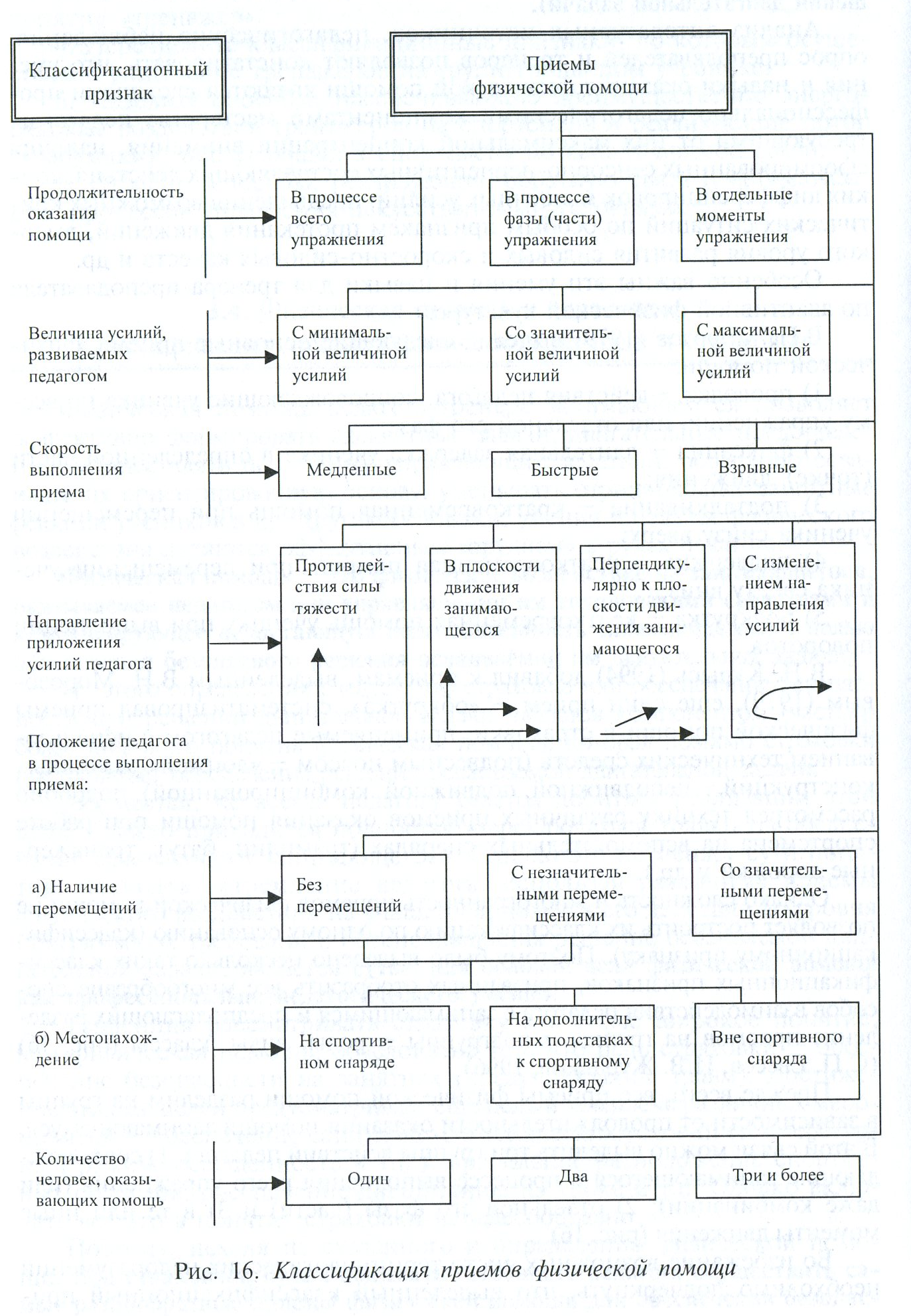

Однако сложность и многогранность приемов физической помощи не позволяет построить их классификацию по одному основанию (классификационному признаку). Поэтому было выделено несколько таких классификационных признаков, призванных отобразить все многообразие способов взаимодействия педагога с занимающимся и предполагающих разделение приемов па группы и подгруппы — роды, виды, классы (рис. 16) (СП. Евсеев, И.В. Журавков, 1996).

Прежде всего, все приемы физической помощи разделим на группы в зависимости от продолжительности оказания помощи занимающемуся. В этой связи можно выделить три группы действий педагога: 1) сопровождающие занимающегося в процессе выполнения всего упражнения (или даже комбинации); 2) отдельной его фазы (части) и 3) в тс или иные моменты движения (рис. 16).

Во избежание возможных чисто терминологических недоразумений необходимо подчеркнуть, что выделенный классификационный при-

знак предусматривает разделение приемов, прежде всего, исходя из соотношения продолжительности процесса решения двигательной задачи (времени выполнения двигательного действия или. их комбинации) и продолжительности приема оказания помощи, а не из собственно временных параметров длительности того или иного приема. Временные характеристики приемов помощи при этом могут значительно варьировать, поскольку они обусловлены продолжительностью процесса решения двигательной задачи.

Интересно отметить, что авторы, посвятившие свои работы систематизации и описанию приемов физической помощи (В.Н. Винокуров, 1970; М.А. Попов, 1971,1977, 1979; В.Н. Морозов, 1979; В.Н. Курысь, 1994 и др.), не разрабатывали их классификации и, естественно, не выделяли тех или иных классификационных признаков. Однако в описании систематизированных ими приемов легко обнаружить рассматриваемый и другие выделенные нами классификационные признаки.

Так, например, описывая прием проводки, авторы показывают, что это действия педагога, сопровождающие занимающегося по всему упражнению или отдельной его фазе, а давая характеристику таким приемам, как подталкивание, поддержка, подкрутка, указывают, что это -кратковременная помощь (В.Н. Морозов, 1979; В.Н. Курысь, 1994 и др.). К последнему виду помощи относятся и приемы «выталкивания» или «вытягивания», описанные В.Н. Морозовым (1979).

Что же касается такого приема, как фиксация — длительная задержка учащегося педагогом в определенной части (точке) движения (В.Н. Морозов, 1979; В.Н. Курысь, 1994 и др.), то он может выступать и как прием первой группы (если двигательная задача состоит в освоении статического упражнения), и как прием третьей группы (если выделяется отдельный момент упражнения).

В зависимости от величины усилий, развиваемых педагогом в процессе оказания помощи, все приемы условно делятся на три группы:

1) приемы, выполняемые с минимальной величиной усилий;

2) приемы, выполняемые со значительной величиной усилий;

3) приемы, выполняемые с максимальной величиной усилий.

Такой классификационный признак, как скорость выполнения приема, дает основания для выделения: 1) медленных, 2) быстрых и 3) взрывных действий педагога.

Наличие сложных комбинированных приемов, различным образом сочетающих выделенные признаки действий педагога, убеждают в необходимости серьезного отношения к двигательной и физической подготовленности тренера и учителя по адаптивной физической культуре. Педагог должен не только уметь тонко дифференцировать свои действия по временным и силовым параметрам, но и быть готовым к проявлению взрывных действий с проявлением максимальной величины усилий.

В практике известны случаи, когда при оказании физической помощи занимающемуся во время его срыва со спортивного снаряда тренеры получали серьезные травмы (растяжения, вывихи и даже разрывы мышц), поскольку не были физически подготовлены к столь большим нагрузкам.

Таким образом, необходимо согласиться с В.Н. Курысем (1994), что физическая подготовленность педагога (тренера) является важнейшей частью его мастерства, а сам процесс физической подготовки должен включать в себя «... процесс воздействия на физические качества, системы и функции его организма, построенный на основе исследования техники двигательных действий тренера при оказании физической помощи и страховки обучаемого».

Возвращаясь к рассмотрению классификации приемов физической помощи, отметим, что важным классификационным признаком является направление приложения усилий педагога. В соответствии с этим признаком все приемы помощи разделены на четыре группы, в которых усилия педагога направлены:

1) против действия силы тяжести;

2) в плоскости движения занимающегося;

3) перпендикулярно или под углом к плоскости движения занимающегося и

4) с изменением направления усилий.

К первой и второй группам приемов могут быть отнесены подталкивание и поддержка, в которых помощь осуществляется при перемещении спортсмена снизу вверх и сверху вниз соответственно.

Примером приема второй группы является проталкивание занимающегося в горизонтальном направлении при выполнении соскока сальто назад на перекладине, когда его полет осуществляется слишком близко к снаряду и возникает угроза удара ногами по грифу перекладины.

Типичными приемами третьей группы являются приемы выталкивания или вытягивания спортсмена при выполнении соскоков с брусьев (у мужчин).

И, наконец, в качестве иллюстрации приемов четвертой группы может служить подкрутка, представляющая собой помощь занимающемуся при выполнении поворотов.

Разумеется, необходимо иметь в виду условность выделенных групп, так как в практике, как правило, используются самые различные сочетания приемов этих групп. Однако такое выделение позволяет охватить все многообразие конкретных действий педагога.

Значительное разнообразие спортивных снарядов и выполняемых на них двигательных действий привело к выводу о целесообразности выделения классификационного признака — положение педагога в процессе выполнения физической помощи, которое, в свою очередь, имеет два основания: 1) наличие перемещений и 2) местонахождение педагога.

Во-первых, основной прием оказания физической помощи может осуществляться: ,1) без перемещения педагога; 2) с незначительным перемещением и 3) со значительными перемещениями. Конструктивные особенности снарядов, обусловливающие особенности выполняемых на них двигательных действий, приводят к тому, что основной прием оказания помощи может сочетаться с положением педагога на одном и том же месте, например, оказание помощи занимающемуся, находящемуся на кольцах; с незначительными его перемещениями (оказание

помощи занимающемуся на брусьях, перекладине и др. снарядах) и со значительными перемещениями тренера (оказание помощи при выполнении учащимся серии акробатических упражнений или упражнений на бревне).

Во-вторых, педагог может осуществлять помощь занимающемуся, находясь: 1) на спортивном или вспомогательном снаряде (например, на батуте, брусьях и других снарядах); 2) на дополнительных приспособлениях — подставках к основному снаряду, приближающих педагога к месту выполнения занимающимся упражнения (на подставках к перекладине, брусьям, кольцам и другим снарядам); 3) вне снаряда (на полу или на страховочных матах). Причем, находясь на снаряде или приспособлениях-подставках, многие тренеры используют еще и дополнительные фиксаторы (пояса), позволяющие облегчить им сохранение своего равновесия в процессе оказания помощи.

При оказании помощи занимающемуся при выполнении им сложных упражнений, связанных с риском, возможно привлечение дополнительных преподавателей или обученных учащихся. В этой связи прием может осуществляться одним, двумя, тремя и более страхующими, которые должны четко координировать свои действия.

В зависимости от того, к кому или к чему непосредственно прикладывает усилия педагог (от предмета управления), все приемы можно разделить на две крупные группы:

1) приемы приложения усилий к звеньям тела занимающегося;

2) приемы, в которых педагог управляет техническими средствами, контактирующими в свою очередь со звеньями тела занимающегося.

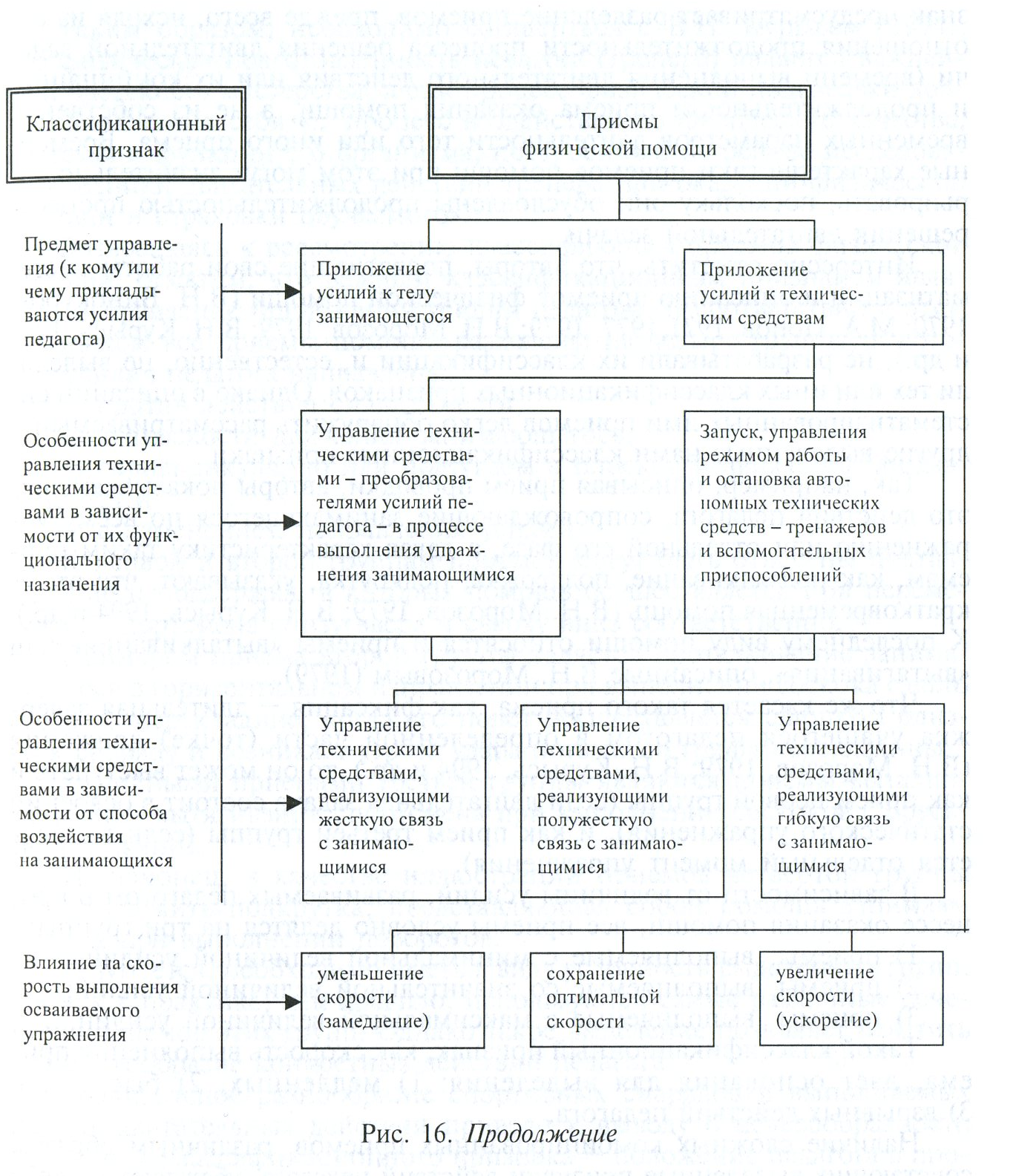

Последняя группа приемов в зависимости от функционального назначения управляемых педагогом технических средств делится также на две группы (подгруппы):

1) приемы управления техническими средствами, представляющими собой преобразователи усилий педагога, в процессе выполнения упражнения занимающимися;

2) приемы запуска, управления режимом работы и остановки автономных технических средств — тренажеров или вспомогательных приспособлений.

В качестве примера приемов первой подгруппы приведем приемы управления в процессе выполнения упражнений занимающегося тренажером — рамой А.А. Цомая (1966) или приемы управления подвижным подвесным поясом (В.Н. Курысь, 1994).

К приемам второй подгруппы относятся, например, приемы управления императивными тренажерами, которые могут воздействовать на звенья тела занимающегося автономно от действий педагога, который лишь запускает и останавливает их работу или регулирует ее режим.

На технику выполнения приемов помощи с использованием технических средств влияет способ воздействия последних на занимающегося или характер связи, реализуемый техническими средствами. От характера этой связи зависит время передачи усилий тренажера на звенья тела учащегося, что необходимо учитывать при реализации того или иного приема.

В первую группу таких приемов могут быть отнесены приемы управления техническими средствами, реализующими жесткую связь с занимающимися за счет рычагов, приспособлений — шин, роликов и т.п.

Во вторую группу могут быть включены приемы управления различными рамами, с которыми занимающийся взаимодействует через полужесткие связи. В этом случае спортсмен фиксируется к раме, например, с помощью авиационных амортизаторов.

Типичными приемами третьей группы являются действия педагога по управлению подвесными поясами (лонжами), реализующими гибкую связь с занимающимся. Данные приемы требуют освоения особой техники регулирования длины веревки и степени ее натяжения в процессе выполнения занимающимся упражнения.

В связи с внедрением в учебно-тренировочный процесс различных технических средств у педагогов появилась возможность регулировать скорость выполнения занимающимся упражнения в достаточно широком диапазоне. Что и дало основание для рассмотрения еще одного классификационного признака — влияние приемов физической помощи на скорость выполнения осваиваемого учащимися упражнения. В соответствии с этим признаком можно выделить:

1) приемы, уменьшающие скорость выполнения упражнения (обеспечивающие замедленное выполнение);

2) приемы, обеспечивающие выполнение упражнения с оптимальной скоростью;

3) приемы, позволяющие увеличить скорость выполнения упражнения (обеспечивающие ускоренное выполнение).

К приемам второй группы может быть отнесен прием, названный В.Н. Курысем (1994) обкруткой, если при этом действия педагога сопровождают занимающегося по всему упражнению или отдельной его фазе.

Завершая описание разработанной классификации приемов физической помощи, подчеркнем, что она позволяет охватить все приемы, описанные в доступных литературных источниках и выявленные в процессе наблюдений и опросов тренеров и учителей физической культуры. Данная классификация позволяет прогнозировать появление новых приемов и, главное, служит ориентиром при разработке содержания методики формирования рассматриваемых профессионально-педагогических умений и навыков или, пользуясь терминологией В.Н. Курыся (1994) — методики физической и технической подготовки педагога по адаптивной физической культуре.

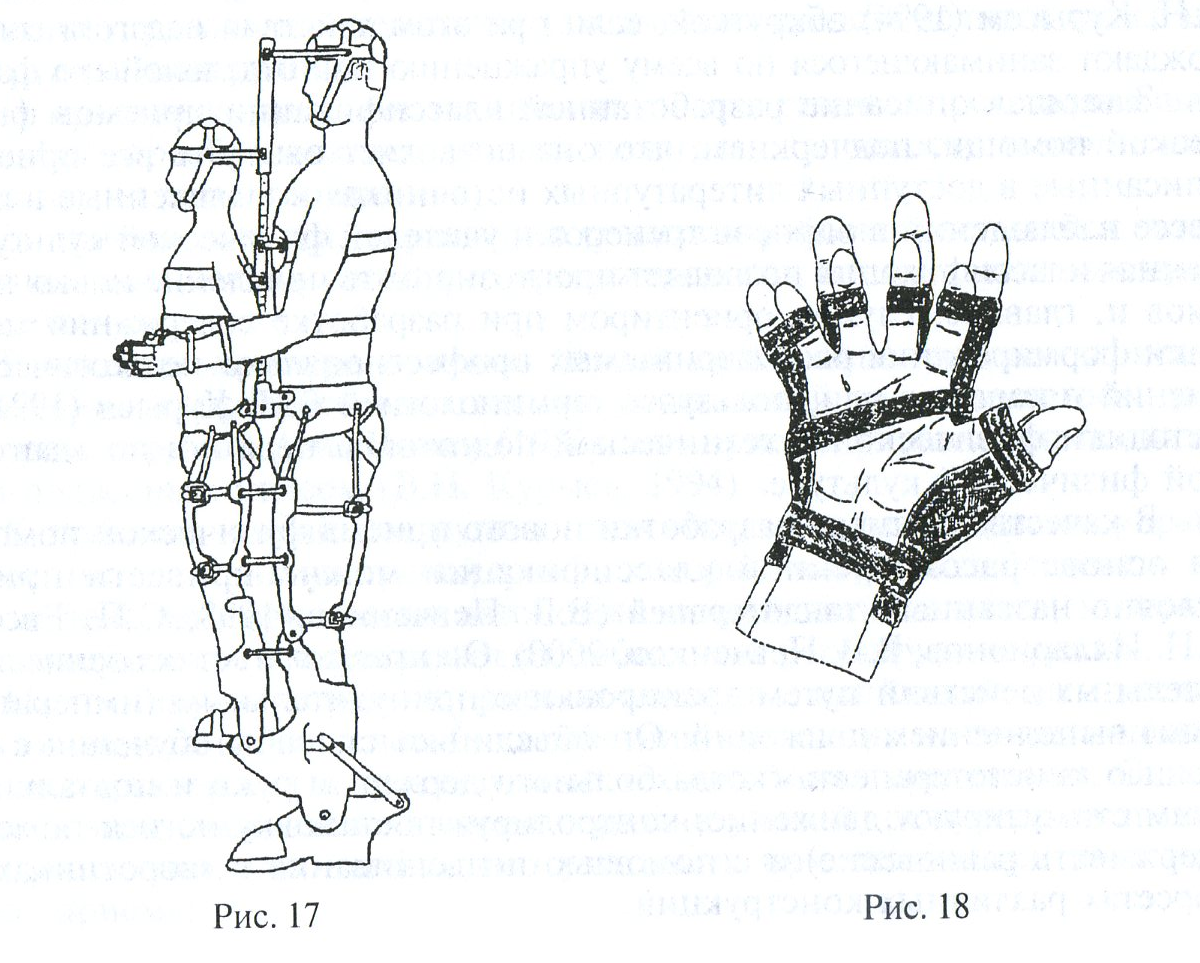

В качестве примера разработки нового приема физической помощи на основе рассмотренной классификации можно привести прием, условно названный тандотерпией (В.В. Певченков, 1998; СП. Евсеев, В.Н. Илларионов, В.В. Певченков, 2000). Он предполагает освоение двигательных действий путем тренировки с принудительным (императивным) выполнением движений. Он объединяет способы обучения с помощью кинетотерапевта (когда больного держат за руки и подталкиванием стимулируют движение, контролируя постановку ноги и помогая Удерживать равновесие) и с помощью подвешивания в «воротниках» и корсетах различных конструкций.

Существенными недостатками этих способов является отсутствие эффективных средств механического принуждения к копированию больным ребенком естественных навыков движения здорового человека, поскольку воздействие осуществляется лишь с помощью руки и словесных наставлений. Контролировать правильную постановку ноги очень трудно.

Для ребенка с умственной патологией данные способы малоэффективны. Суть тандотерапии заключается в том, что больного принуждают повторять циклы естественных движений, которые передаются через механическую связь от соответствующей части тела обучающего здорового человека — тандотерапевта (инструктора).

Другими словами, больной, находящийся перед тандотерапевтом, соединяется жесткой механической связью в единый тандем с последним (рис. 17). Руки, ноги, корпус и голова инструктора связаны с соответствующими частями тела ребенка. Любое движение, выполненное тандотерапевтом, за счет соответствующего механизма передачи движения заставляет обучаемого выполнить аналогичное движение.

Варианты механической связи могут быть различными и используются как вместе, так и в отдельности (в зависимости от того, каким движениям надо обучать). На рис.18 приведен пример связи пальцев руки инструктора и ребенка, а на рис. 19,я,£ вариант связи звеньев тандотерапевта со звеньями ребенка с помощью обычной изоленты.

Наиболее

перспективными направлениями развития

данной группы умений и навыков

являются приемы, основанные на

использовании принципов тандотерапии,

императивных тренажеров и приспособ-

лений-шин, распределяющих силу воздействия на звенья человека на максимально возможную площадь.

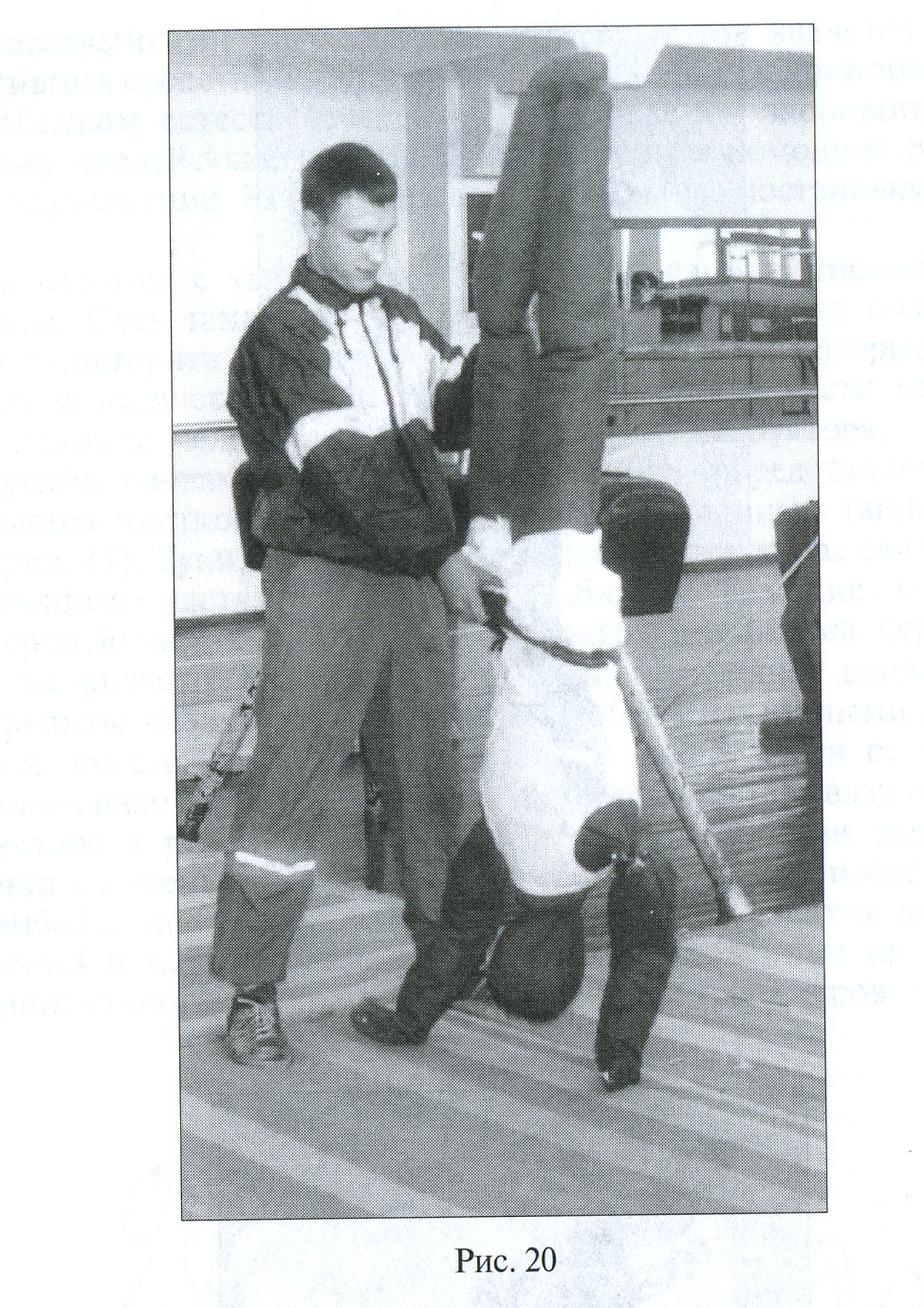

Данная классификация уже нашла практическое применение. Она была положена в основу экспериментальной методики формирования умений и навыков оказания физической помощи и страховки, в которой, в частности, широко используются тренажеры — макеты тела человека (рис. 20.) с целью исключения опасных последствий возможных ошибок осваивающего эти сложные профессионально-педагогические умения и интенсификации данного процесса.