- •Глава 4

- •Часть вторая характеристика основных видов адаптивной физической культуры

- •Глава 16

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Предисловие

- •Методические рекомендации

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.2. Средства адаптивной физической культуры

- •Развитие психических и физических способностей в упражнениях с ходьбой

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 методы и формы организации адаптивной физической культуры

- •2.1. Методы формирования знаний

- •2.2. Методы обучения двигательным действиям

- •2.3. Методы развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.4. Методы воспитания личности

- •Методы педагогического воздействия

- •Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся

- •Контрольные вопросы, и задания

- •2.5. Формы организации адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Раздел II

- •Глава 3

- •3.2. Теоретические концепции обучения и совершенствования двигательных действий с установкой на минимизацию двигательных ошибок

- •3.2.1. Теория поэтапного формирования действий и понятий

- •1 Ориентировочная часть в свою очередь может быть разделена на собственно ориентировочную и контрольную (п.Я. Гальперин, 1958).

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.2. Образ в системе психической регуляции деятельности и его формирование с помощью перцептивного обучения

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.3. Средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на принудительном воздействии на звенья его тела

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.4. Теоретическая концепция «искусственная управляющая среда»

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.2.5. Теория и методика формирования двигательных действий с заданным результатом

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.3. Определение понятия «тренажер». Классификация тренажеров

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.4. Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи и страховки

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.5. Формирование эталонной ориентировочной основы действия в адаптивной физической культуре

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 развитие физических способностей в адаптивной физической культуре

- •4.1. Основные закономерности развития физических способностей

- •1. Движение — ведущий фактор развития физических способностей.

- •2. Единство и взаимосвязь между двигательными умениями и физическими способностями.

- •3. Зависимость развития физических способностей от двигательных режимов.

- •4. Этапность развития физических способностей.

- •5. Неравномерность и гетерохронность развития физических способностей.

- •6. Обратимость показателей развития физических способностей.

- •7. Перенос физических качеств.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Принципы развития физических способностей

- •1. Принцип сопряженного развития координационных и кондиционных физических способностей.

- •2. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий.

- •3. Принцип оптимальности педагогических воздействий.

- •Примерная схема учета внешних признаков утомления на занятиях физической культурой с детьми аномального развития

- •5. Принцип диагностики уровня развития физических способностей.

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.3. Развитие силовых способностей

- •Показатели становой силы (в кг) у здоровых и слепых школьников

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.4. Развитие скоростных способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.5. Развитие выносливости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.6. Развитие гибкости

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.7. Развитие координационных способностей

- •1. Развитие координации движений

- •3. Развитие способности к пространственной ориентации

- •4. Развитие способности усвоения ритма движений

- •6. Развитие способности к быстрому реагированию

- •7. Развитие мелкой моторики

- •8. Развитие способности к расслаблению мышц

- •Контрольные вопросы, и задания

- •4.8. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III

- •Глава 5

- •5.2. Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания

- •5.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного физического воспитания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 характеристика содержания занятий jio адаптивному физическому воспитанию

- •6.1. Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2. Характеристика содержания занятий (уроков) _по адаптивному физическому воспитанию

- •6.2.1. Занятия с детьми первого года жизни

- •6.2.2. Занятия по адаптивному физическому воспитанию дошкольников и школьников

- •6.2.3. Занятия по адаптивному физическому воспитанию в вузах

- •Примерный расчет учебных часов для курса студентов специального (коррекционного) учебного отделения

- •Содержание курса для студентов специального учебного отделения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7

- •7.2. Отличительные черты методики развития физических качеств и способностей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV

- •Глава 8

- •8.1. Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации

- •8.2. Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации

- •8.3. Конкретизация функций и принципов адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9

- •9.2. Классификация и систематизация условий проведения занятий по адаптивной двигательной рекреации

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 10

- •Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм человека с ограниченными возможностями здоровья

- •Влияние адаптивного туризма на личность участника похода

- •Формы организации туристских мероприятий

- •А. Походы выходного дня

- •Б. Многодневные походы физкультурно-спортивной направленности

- •В. Туристский слет

- •Г. Оздоровительный туристский лагерь

- •10.2. Ориентирование по тропам в системе адаптивной двигательной рекреации

- •10.3. Водные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Классификации водных видов адаптивной двигательной рекреации

- •10.4. Игровые виды адаптивной двигательной рекреации

- •Радиальный баскетбол

- •Подготовительные упражнения для игры Боччиа

- •10.5. Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации

- •Танцы на инвалидных колясках

- •Художественная гимнастика на инвалидных колясках

- •10.6. «Спартианская» программа работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации

- •10.7. Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с животными

- •10.8. Другие виды двигательной активности в адаптивной рекреационной деятельности

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел 10.1

- •Раздел 10.2

- •Раздел 10.3

- •Раздел 10.4

- •Раздел 10.5

- •Раздел 10.6

- •Раздел 10.7

- •Раздел 10.8

- •Раздел V

- •Глава 11

- •11.2. Конкретизация целей и задач адаптивного спорта

- •11.3. Конкретизация функций и принципов адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 классификация основных направлений развития адаптивного спорта

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте

- •13.1. Традиционная модель соревновательной деятельности

- •13.2. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.1. Принципы классификации в адаптивном спорте

- •14.2. Виды классификаций

- •14.3. Система организации и проведения классификаций лиц, занимающихся адаптивным спортом

- •14.3.1. Система организации и проведения медицинской классификации

- •14.3.2. Система организации и проведения спортивно-функциональной классификации

- •14.3. Основные группы лиц, занимающиеся адаптивным спортом (классификация спортсменов)

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 15

- •Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах спорта

- •15.2. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки в паралимпийском движении

- •Средства спортивной тренировки

- •Принципы спортивной тренировки

- •15.3. Виды подготовки спортсменов-паралимпийцев

- •15.4. Построение спортивной тренировки спортсменов

- •Глава 16

- •Специальное олимпийское движение

- •Как ведущее нетрадиционное направление

- •Развития адаптивного спорта

- •16.1. Основополагающие философские аспекты специального олимпийского движения

- •16.2. Основная программа Специальной олимпиады и организация тренировок и соревнований лиц с поражением интеллекта

- •Система разделения на дивизионы

- •Порядок разделения на дивизионы

- •Индивидуальные виды спорта

- •Командные виды спорта

- •Обязанности участника соревнований

- •Обязанности тренера

- •Обязанности менеджера соревнований

- •16.3. Программа «Объединенный спорт»4. Общие положения

- •Тренеры

- •Отбор членов команды

- •Состав команды

- •Школьная программа

- •16.5. Программа тренировки двигательной активности лиц с тяжелыми умственными поражениями

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17

- •17.2. Виды адаптивного спорта с нетрадиционной моделью соревновательной деятельности Специальной олимпиады

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел VI

- •Глава 19

- •19.2. Конкретизация целей и задач креативных и экстремальных видов адаптивной физической культуры

- •Контрольные вопросы, и задания

- •Глава 20

- •I фаза. Мимические и пантомимические этюды

- •II фаза. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций

- •III фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определенного ребенка или группу в целом

- •IV фаза. Психомышечная тренировка

- •Разминка

- •Гимнастика

- •Общение

- •Поведение

- •Завершение

- •Структурированный танец

- •Спонтанные выразительные движения

- •Занятие с использованием свободного движения с заданным ритмом

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 21

- •Основные средства и отличительные черты

- •Методики экстремальных видов

- •Адаптивной физической культуры

- •6. Тренажеры «Гимнастическое колесо» (рис. 4) и «Подвесное качающееся гимнастическое колесо» (рис. 5), суть тренировки на которых видна из рисунков.

- •Ответственность администрации и руководителей

- •Ответственность тренерско-преподавательского и инструкторского состава

- •Ответственность самих занимающихся

- •Контрольные вопросы и задания

- •Заключение

- •Литература

- •2. Кинестетическая способность

- •3. Способность к сохранению равновесия

- •4. Способность к ориентации в пространстве

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития способности к воспроизведению заданной амплитуды движения (величина ошибки, градус) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданной величины усилия, кг) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями речи Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической способности (тест «фишки», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями речи 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (пространственные параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение заданной амплитуды движений», градус)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности (силовые параметры) у детей 8-15 лет с нарушениями зрения (тест «воспроизведение 50% от макс, усилия»)

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной способности (воспроизведение заданного временного интервала, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушениями зрения 8—15 лет Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«набивание мяча за 15 с», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения Мальчики

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «попадание в цель», кол. Раз) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест«ходьба по гимнастической скамейке», с) у детей 8—15 лет с нарушениями зрения

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением слуха 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития дифференцировочной координационной способности («воспроизведение заданной амплитуды пространства», градус) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития кинестетической координационной способности (тест «фишки», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга пяточно-носочная, с) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см) у детей с нарушением слуха 8—15 лет

- •Шкалы дифференцированной оценки уровня развития базовых координационных способностей у школьников с нарушением интеллекта 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (тест «ловля линейки», см)

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (простая зрительно-моторная реакция, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития реагирующей способности (сложная зрительно-моторная реакция выбора, миллисекунд) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Шкала оценки уровня развития тактильно-кинестетической способности (тест «перекладывание фишек мелкого диаметра (5 мм)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Оценки уровня развития статической координации (проба Ромберга «аист», с) у умственно отсталых детей 8-15 лет

- •Шкала оценки уровня развития координационной способности к ориентации в пространстве (тест «слаломный бег 30 м (разница с бегом без препятствий 30 м)», с) у детей 8—15 лет с нарушениями интеллекта

- •Программа спартианских игр «братеев0-96»

- •Спартианские испытания

- •Командные соревнования

- •Программа соревнований

- •Волейбол стоя

- •Волейбол сидя

- •Функциональные классы в горнолыжном спорте:

- •Монолыжи (бобы) для сидячих спортсменов

- •Порядок проведения соревнований в горнолыжном спорте

- •Подсчет результатов

- •Классы в легкой атлетике распределяются следующим образом:

- •Классы в беговых дисциплинах:

- •Классы в соревнованиях в метаниях и прыжках:

- •Распределение спортсменов по классам в лыжных гонках

- •Комбинирование классов

- •Все обозначения классов в плавании начинаются с буквы s.

- •Краткая функциональная классификация спортсменов в плавании

- •Футбол для спортсменов с последствиями церебрального паралича

- •Официальные нормативные документы, регламентирующие вопросы безопасности при занятиях физкультурой и спортом

- •2. Расследование и учет несчастных случаев

- •3. Специальное расследование несчастных случаев

- •О несчастном случае, происшедшем во время учебно-тренировочного процесса или спортивного соревнования

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте основные средства и отличительные черты методики психогимнастики М.И. Читяковой.

2. По какой схеме строятся занятия по психогимнастике М.И. Чистяковой?

3. Расскажите об особенностях психогимнастики, предлагаемой Г. Бардиер, И. Ромазан и Т. Чередниковой.

4. Каковы цели этого вида психогимнастики?

5. В чем состоит специфика занятий по психогимнастике, разработанной Г. Бардиер, И. Ромазан и Т. Чередниковой? Какова структура этих занятий?

6. Особенности танцевальной терапии.

7. Раскройте особенности занятий по структурированному танцу.

8. Расскажите о занятиях спонтанными выразительными движениями.

9. В чем суть занятий с использованием свободного движения с заданным ритмом?

10. Плюсы и минусы спонтанных и структурированных форм танцевальной терапии.

Глава 21

Основные средства и отличительные черты

Методики экстремальных видов

Адаптивной физической культуры

В последние годы интерес к экстремальным видам двигательной активности постоянно растет, особенно у молодежи. В «Энциклопедии экстремального спорта» (2002)' автор-составитель Д.А. Родионов выделяет десять причин популярности экстремальных видов спорта. Вот некоторые из них:

- стремление к проявлению своей индивидуальности;

- желание творческой деятельности;

- возможность возвращения «назад, к природе»;

- поиск путей совершенствования своего тела и укрепления духа (воли, решительности, смелости и т.п.);

- стремление к счастью и т.д.

В настоящее время растет количество разнообразных видов экстремальной двигательной деятельности, которая осуществляется на земле и под землей, на воде и под водой, в небе. Все эти виды двигательной активности, как правило, сопряжены с использованием новых оригинальных технических средств, спортивного оборудования и приспособлений.

Как уже отмечалось ранее, для адаптивной физической культуры экстремальными видами двигательной активности могут быть хорошо известные упражнения, выполняемые в необычных условиях. Так, например, к таким упражнениям могут быть отнесены:

-ходьба и бег с закрытыми глазами, особенно если они выполняются на ограниченной опоре (на гимнастической скамейке);

- ходьба, бег и прыжки на возвышенной опоре ограниченной площади (гимнастическое бревно);

- прыжки в глубину (с возвышения - стула, тумбочки, гимнастического коня и т.п.);

-лазанье по канату, гимнастической стенке с открытыми и закрытыми глазами;

- спуск с возвышения (вершины пандуса) в инвалидной коляске спиной вперед, с закрытыми глазами и т.п.

Таких упражнений можно придумать очень много, главное при их выполнении — обеспечить надежную страховку.

Очень важной группой средств являются упражнения с ускорениями тела человека в вертикальном, горизонтальном направлениях, упражнения с вращениями тела в различных плоскостях, совершаемых как в условиях опоры, так и в безопорном положении.

Такие упражнения очень полезны и для вестибулярной тренировки, что имеет большое значение для неслышащих спортсменов и лиц,

1 Энциклопедия экстремального спорта. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 256 с.

использующих инвалидные коляски. Последние, в частности, испытывают в повседневной жизни значительные ускорения (особенно в вертикальном направлении), поскольку лишены возможности использовать амортизационные свойства нижних конечностей и туловища.

Ниже приводится ряд технических средств, которые позволяют, с одной стороны, обеспечить экстремальные виды двигательной активности человека с ограниченными возможностями здоровья, а с другой — тренировать его устойчивость к укачиванию.

В работе А.А. Зайцева (1999)2 дается описание следующих специальных устройств и тренажеров для тренировки вестибулярного анализатора.

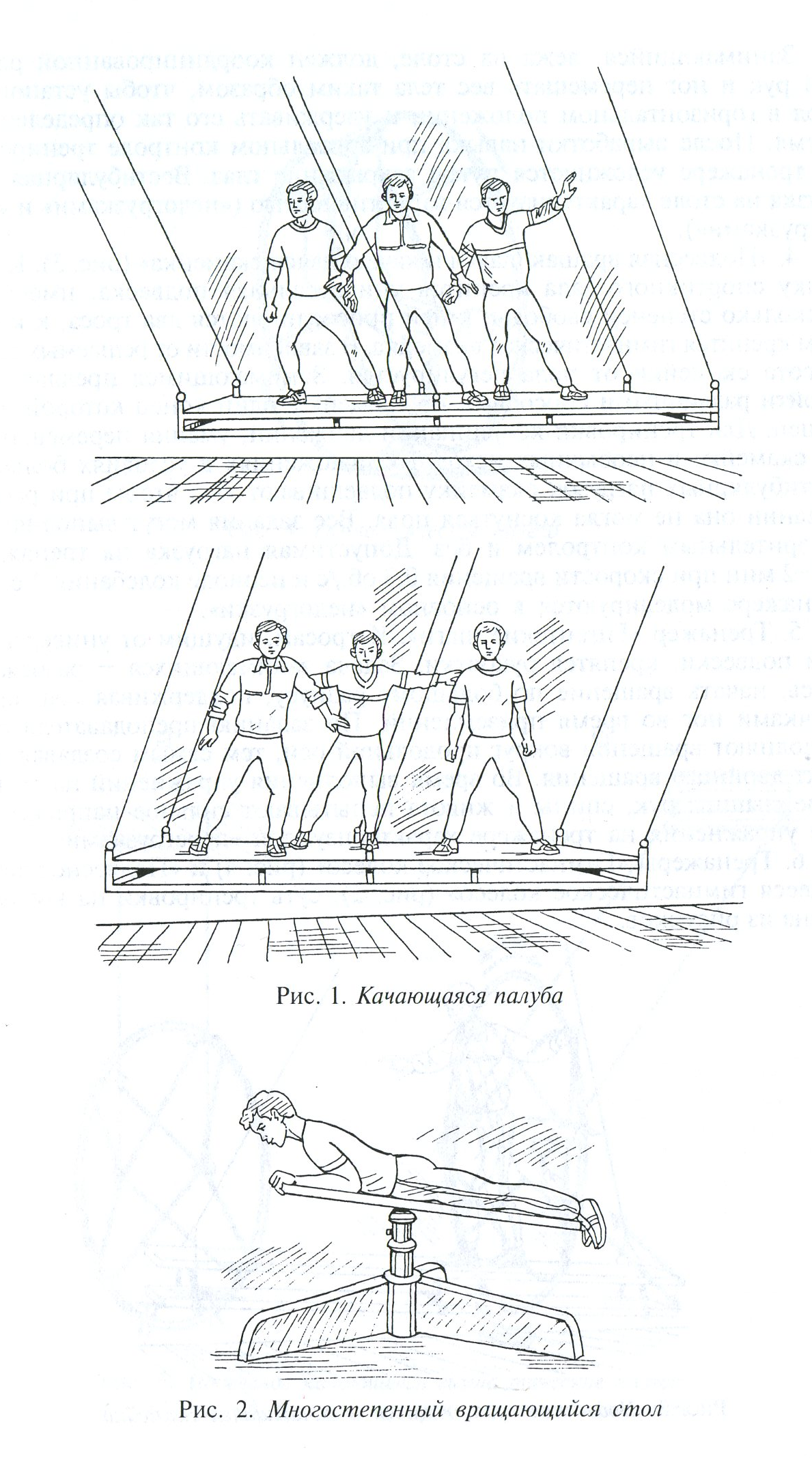

1. «Качающаяся палуба» (рис. 1) — представляет собой деревянную платформу, подвешенную на шести тросах, каждый из которых имеет независимую точку подвеса. Доска платформы описывает с переменной скоростью дугу, оставаясь все время параллельной горизонту. Следовательно, изменение скорости движения доски происходит только в вертикальной плоскости. Период колебания ее составляет от 1 до 7 с. На тренажере могут одновременно располагаться три человека.

Суть тренировки на «Качающейся палубе» заключается в развитии способности человека противостоять вестибулярным «недогрузкам». Занимающиеся могут находиться на платформе неподвижно в различных исходных положениях (сидя, лежа; лицом или боком по направлению движения), а также активно раскачивать платформу стоя, сохраняя при этом равновесие. Оптимальное время работы на тренажере 7—20 мин.

2. «Вертикаль с подвеской в виде сферической головки» представляет собой стержень с резьбой длиной 30 см, по которому свободно перемещается гайка с ручками. Верхняя часть стержня имеет сферическую головку и крепится к подвеске с пазом на высоту роста человека. Задача занимающегося — взяться за ручки тренажера, поджать ноги и начать вращение. Во время вращения благодаря специальной подвеске тренажер начинает раскачиваться, в результате моделируется внутривестибу-лярный конфликт в условиях перегрузок. Следует отметить, что на данном тренажере моделируются только перегрузки. Варьирование нагрузки осуществляется изменением положений головы (наклон вперед, назад).

3. «Многостепенный вращающийся стол» (рис. 2). На стойке, которая используется для многих снарядов (гимнастическое бревно), крепится вертикальная штанга, оканчивающаяся вверху шаровым шарниром. На кронштейне шарнира крепится доска. Для фиксации занимающихся на доске имеются рукоятки, стол вращается вручную.

Умение сохранять рабочую позу во время качки — одно из условий эффективной деятельности. Восстановление и сохранение равновесия достигается координированной работой всего двигательного аппарата. Главная задача тренировки на тренажере — научиться восстанавливать и сохранять равновесие после и во время смешанных качаний и вращений.

2 Зайцев А.А. Теория и практика тренировки устойчивости человека к укачиванию: Монография. — Калининград: КГТУ, 1999. — С. 89—97.

Занимающийся, лежа на столе, должен координированной работой рук и ног перемещать вес тела таким образом, чтобы установить стол в горизонтальном положении и удерживать его так определенное время. После выработки навыка при зрительном контроле тренировка на тренажере усложняется путем закрывания глаз. Вестибулярная нагрузка на столе характеризуется вариативностью («недогрузками» и «перегрузками»).

4. «Подвесная вращающаяся и качающаяся скамейка» (рис. 3). К потолку спортивного зала крепится универсальная подвеска, имеющая несколько степеней свободы, к ней присоединяются два троса, к которым крепится гимнастическая скамейка. В зависимости от решаемых задач высота скамейки от пола регулируется. Занимающимся предлагается пройти различными способами по скамейке, один конец которой подвешен. Для тренировки координации движений, умения перемещаться по скамейке в необычных исходных положениях в условиях больших вестибулярных нагрузок скамейку подвешивают так, чтобы при раскачивании она не могла коснуться пола. Все задания могут выполняться со зрительным контролем и без. Допустимая нагрузка на тренажере 1,5-2 мин при скорости вращения 0,3 об./с и периоде колебаний 4 с. На тренажере моделируются в основном «недогрузки».

5. Тренажер «Гигантские шаги». К тросам, идущим от универсальной подвески, крепятся рукоятки. Задача занимающихся — разбежавшись, начать вращение по большому радиусу, поддерживая вращение толчками ног во время приземлений. По заданию преподавателя они выполняют вращения вокруг продольной оси, тем самым создавая эффект двойного вращения. Во время выполнения упражнений на тренажере мышцы рук, спины и живота испытывают сильное напряжения. Все упражнения на тренажере характеризуются «перегрузками».