- •1. Абсолютная и относительная погрешности. Десятичная запись, значащая цифра, число верных знаков.

- •Или можно записать

- •2. Общая формула для погрешности

- •3. Основные требования предъявляемые к вычислительным алгоритмам. Устойчивость. Точность. Эффективность. Экономичность. Аварийные остановы.

- •4. Отделение корней. Графическое решение уравнений. Метод половинного деления.

- •5. Метод касательных. Метод хорд. Оценка приближения.

- •6. Метод хорд. Оценка приближения.

- •7. Метод итераций. Теорема Банаха.

- •8. Оценка скорости сходимости метода итераций. Число итераций, необходимых для заданной точности.

- •9. Определение нормированного пространства. Примеры.

- •10 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

- •11. Нахождение определителя матрицы по схеме Гаусса.

- •12. Вычисление обратной матрицы по схеме Гаусса.

- •13. Решение систем линейных уравнений методом итераций.

- •14. Метод квадратного корня. Метод Зейделя.

- •15. Интерполяционная формула Лагранжа.

- •16. Конечные разности и интерполяционные формулы Ньютона.

- •17. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на первой интерполяционной формуле Ньютона.

- •18. . Формула прямоугольников. Формула трапеций. Оценки погрешности.

- •19. Формула Симпсона. Оценки погрешности. Метод парабол (Симпсона)

- •20.Обычный алгоритм Монте-Карло интегрирования

- •21. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений методом Эйлера.

- •22. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта.

- •23. Общая схема метода Галеркина для решения уравнений

- •24. Решение краевой задачи для дифференциальных уравнений методом Галеркина.

22. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта.

Метод Рунге-Кутта

Данный метод является одним из наиболее распространенных численных методов интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. По сравнению с описанным выше методами Эйлера метод Рунге-Кутта имеет более

высокую точность.

Пусть на отрезке [a, b] требуется найти численное решение задачи Коши y′ = dy(t)/dt = f (y, t)

с соответствующим начальным условием

y0 = y(t 0 )

, где a = t 0 . Как и в предыдущем методе разобьем этот участок на n равных частей и построим последовательность значений t 0 , t 1 , t 2 , …, t n аргумента t искомой функции y(t). Предполагаем существование непрерывных производных функции y(t) до пятого порядка.

Формулу для решения можно записать в виде:

y k+1 = y k + ∆y k

где ∆y k — приращение искомой функции y(t) на (k+1)-ом шаге интегрирования.

Придадим аргументу t приращение, равное шагу интегрирования h, и разложим функцию y(t + h) в ряд Тейлора в окрестности точки t, сохранив в нем пять членов:

Перенося первое слагаемое в этой сумме в левую часть получим, что

Здесь

производные

определяются последовательным

дифференцированием уравнения y

= y (t)

определяются последовательным

дифференцированием уравнения y

= y (t)

Вместо непосредственных вычислений по формуле (10.6) в методе Рунге-Кутта для каждого значения ∆y k = ∆ y(x k ) определяются четыре числа:

Доказывается, что если числа k 1k , k 2k , k 3k , k 4k , последовательно умножить на 1/6, 1/3, 1/3, 1/6 и сложить между собой, то выражение (10.10), соответствующее формуле Рунге-Кутта:

имеет погрешность R n (h5).

Таким образом, рабочая формула Рунге-Кутта для интегрирования имеет вид:

Метод Рунге-Кутта может быть использован и при решении систем дифференциальных уравнений.

23. Общая схема метода Галеркина для решения уравнений

Метод

Галёркина (метод Бубнова —

Галёркина) — метод приближённого

решения краевой

задачи для дифференциального

уравнения ![]() .

Здесь оператор

.

Здесь оператор ![]() может

содержать частные или полные производные

искомой функции.

может

содержать частные или полные производные

искомой функции.

Краевая задача — дифференциальное уравнение (система дифференциальных уравнений) с заданными линейными соотношениями между значениями искомых функций на начале и конце интервала интегрирования.

Решение краевой задачи ищется в виде линейной комбинации решений однородных задач Коши, соответствующих заданному уравнению при линейно независимых векторах начальных условий, и решения неоднородной задачи Коши с произвольными начальными условиями.

Пример краевой задачи:

![]()

Первым шагом в реализации метода Галёркина является выбор набора базисных функций, которые:

- удовлетворяют граничным условиям.

- в пределе бесконечного количества элементов базиса образуют полную систему.

Конкретный вид функций определяется из специфики задачи и удобства работы. Часто применяются тригонометрические функции, ортогональные полиномы (полиномы Лежандра, Чебышёва, Эрмита и др.).

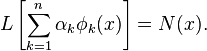

Решение представляется в виде разложения по базису:

![]()

Затем приближённое решение подставляется в исходное дифференциальное уравнение, и вычисляется его невязка. Для однородного уравнения:

Для неоднородного уравнения L[u]=f(x) невязка будет иметь вид N(x)=L[u]-f(x)

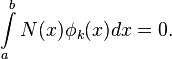

Далее выдвигается требование ортогональности невязки к базисным функциям, то есть:

Отсюда получается однородная система уравнений для коэффициентов в разложении, и удаётся приближённо найти собственные значения задачи.