- •Cодержание

- •Глава 1. Теоретические основы исследования национальных интересов рф

- •Глава 2. Современное состояние национальных интересов россии

- •Глава 3. Приоритеты национальных интересов рф

- •Введение

- •Глава 1. Теоретические основы исследования национальных интересов рф

- •Национальные интересы Российской Федерации во внешнеэкономической сфере

- •Внешние угрозы национальным интересам рф

- •Глава 2. Современное состояние национальных интересов россии

- •2.1. Арктика как один из главных направлений национальных интересов рф

- •2.2. Защита национальных интересов России в условиях вто

- •Глава 3. Приоритеты национальных интересов рф

- •Арктика и ее основные приоритеты

- •Перспективы внешнеэкономических отношений рф при вступлении в вто

- •Пограничная политика в аспекте национальных интересов

- •Заключение

- •Список источников

2.2. Защита национальных интересов России в условиях вто

ВТО - это более усовершенствованный механизм неолиберальной модели глобализации, то есть установления мирового порядка в интересах "золотого миллиарда" и стран Запада. В связи с тем, что изначальные принципы ВТО создавались именно в их интересах и против интересов социалистических стран, то нелепо ожидать, что Россия может получить выгоды в игре с врагами по их правилам. Выиграет компрадорская элита, продающая национальные интересы России на протяжении более 20 лет, и только.

Предприятие - участник ВЭД - это самостоятельное юридическое лицо, обладающее обособленным имуществом, имеющее право от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, а также быть истцом в суде, арбитраже и третейском суде. Являясь участником ВЭД, предприятие должно иметь четко очерченные цели деятельности, которые определяются в его учредительных документах. Цели и задачи внешнеэкономической сделки не должны вступать в противоречие с тем, что определено в уставе или прочих учредительных документах предприятия. Субъектами внешнеэкономической деятельности могут также быть общественные организации и объединения. Они могут вступать в международные неправительственные объединения, поддерживать прямые международные контакты, заключать соответствующие соглашения.

При существующей самостоятельности участников ВЭД государство оставляет за собой право регулировать важнейшие аспекты этой деятельности. Основы государственного регулирования ВЭД концептуально определены в Федеральном законе «О государственном регулировании внешнеэкономической деятельности». Государственное регулирование ВЭД базируется на определенных экономических и административных методах. К ним можно отнести таможенно-тарифное регулирование в виде применения импортно-экспортного тарифа; квотирование, лицензирование и т.д.

Внешнеэкономическая деятельность в целом охватывает деятельность государственных органов в этой области и непосредственных участников ВЭД - хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономические операции, а также содействующих им организаций.

Особенности внешнеэкономической деятельности в том, что ВЭД является составной частью общеэкономической деятельности. Через каналы внешней торговли обеспечивает реализацию на внешнем рынке, производимой в стране экспортной продукции и за счет импорта более полно удовлетворяются внутренние потребности.

ВЭД тесно связано с внешнеполитической деятельностью и способна активно содействовать реализации внешней политики страны экономическими методами.

Россия уже давно превращена в сырьевую колонию.

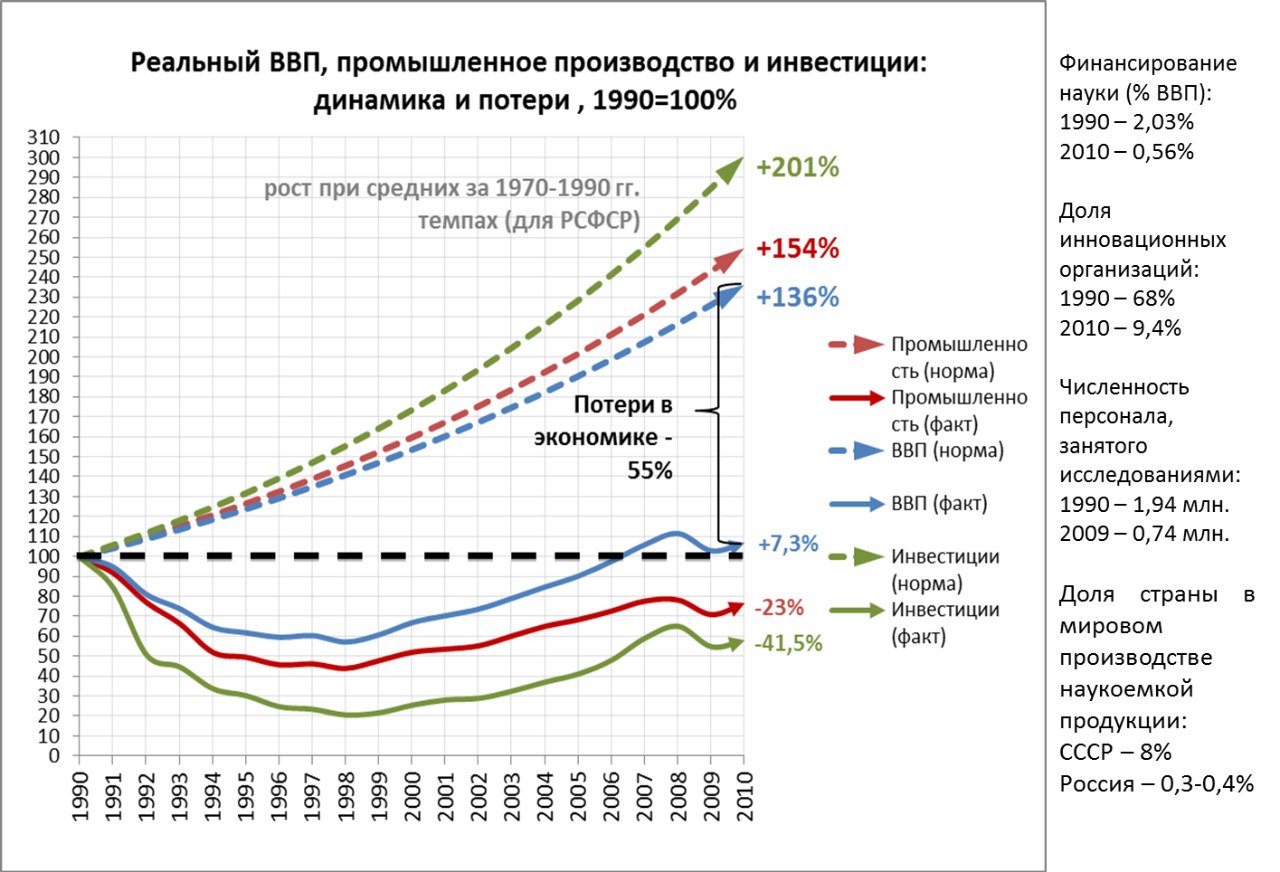

При сохранении средних за 1970-1989 гг. реальных темпов роста экономики к концу 2011 года ВВП составил бы 236% от уровня 1990 г. - это советский уровень экономики в количественном отношении. В реальности же он оказался был лишь 107%. То есть потери экономики за 20 лет: 107/236 - 100% = -55%.

Аналогично: потери в промышленности - 70%, потери в инвестициях - 80%, потери в сельском хозяйстве - 54%.

Рис. 2.1. Реальный ВВП, промышленное производство и инвестиции

Что касается качественного отношения, то Советская Россия, в отличие от нынешней не была сырьевой колонией.[11]

"Нужно учиться отстаивать права национального бизнеса, активно использовать механизмы ВТО, как делают старожилы этой организации. В этой связи поручаю правительству совместно с деловыми объединениями выработать конкретные подходы и запустить в рамках ВТО процедуры защиты интересов российских производителей на зарубежных рынках", - отметил Путин. "Мы сталкиваемся с усилением протекционистских мер в мировой торговле. Ряд стран продолжает субсидировать своих производителей или поддерживать их иными способами фактически в обход норм ВТО. По мнению Путина, поддержка экспорта в России "все еще работает неэффективно, не приносит ощутимую отдачу". Такой поддержкой пользуются лишь немногие крупные компании, а для малого и среднего бизнеса она практически недоступна. "Правительству надо разобраться, почему это происходит, и предложить корректировки", - заявил президент. Что касается российских госмонополий, то они должны выполнить свои инвестпрограммы, несмотря на решение правительства о заморозке тарифов в 2014 г. Это можно сделать за счет повышения эффективности работы, считает Путин. Все инвестпрограммы должны быть полностью исполнены за счет снижения внутренних издержек", - подчеркнул президент.[6]

ВЭД в коммерческой деятельности на внешнем рынке существенно отличается от подобной работы на внутреннем рынке.

В настоящее время положительное сальдо внешнеторгового баланса России, по таможенной статистике, в январе-декабре 2011 г. выросло на 25,3 % по сравнению с 2010 г. - до $210,7 млрд. Экспорт России в январе-декабре 2011 г. составил $516 млрд. по сравнению с январем - декабрем 2010 г. он увеличился на 30 %. Импорт в 2011 г. составил $305,3 млрд. увеличившись на 33,4 % по сравнению с показателем 2010 г.

Рис. 2.2. Динамика среднегодовых мировых цен за баррель нефти в долларах

За 2000–2011 годы из России было экспортировано: сырой нефти — 2,684 млрд тонн на $1,047 трлн; нефтепродуктов — 1,171 млрд тонн на $484 млрд; природного газа — 2,257 трлн куб.м на $427,158 млрд. Итого: за 12 лет из России было выкачано только нефти и газа на сумму $1,958 трлн. С начала 90-х гг XX в. Центральная Евразия привлекает к себе все большее внимание мирового сообщества. Стратегическая значимость этого региона определяется его географическим положением: это своего рода мост между Европой и Азией, перекресток трансконтинентальных транспортных коммуникаций в направлении «восток-запад» и «север-юг». То, что данный регион стал объектом активной внешнеполитической деятельности многих государств, связано и с наличием здесь запасов углеводородов Государства Южного Кавказа и Центральной Азии располагают 3-4 % мировых запасов нефти и 6-7 % природного газа.

Привлекательность каспийских запасов углеводорода обуславливается, во-первых, их сравнительно удачным географическим положением. Ценность Каспия как одного из центров добычи углеводородов только увеличивается в связи с перманентной нестабильностью в регионе Персидского залива. Кроме того, у каспийских стран есть еще одно серьезное преимущество по сравнению с другими нефтеносными районами. Все они обладают малым уровнем потребления углеводородов в связи с небольшой численностью населения, что позволяет говорить об их жесткой ориентации на экспорт.

Геоэнергетическим приоритетом России отвечает транспортировка каспийской нефти на мировой рынок через ее территорию. Согласно утвержденной Правительством РФ в ноябре 2009 года «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», одним из важнейших стратегических направлений внешнеэкономической активности нефтяного комплекса РФ является транзит нефти сопредельных государств через российскую территорию. В настоящее время по магистральным нефтепроводам России в транзитном режиме транспортируется нефть двух государств центральной Евразии – Азербайджана и Казахстана. Так, транзит казахстанского «черного золота» происходит по российской территории как через старые советские нефтепроводы (Атырау – Самара, Махачкала – Тихорецк - Новороссийск), так и через систему каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Для России транспортировка казахстанского и азербайджанского «черного золота» на мировой рынок по так называемому «северному» маршруту является выгодной, так как в этом случае тарифы за прокачку нефти поступают в российскую казну, а не в бюджеты сопредельных государств. Особую значимость сохранение и увеличение транзита каспийской нефти имеет для обеспечения не только экономических, но и геополитических интересов.

Геоэнергетическим интересам России отвечает возможность полного контроля экспорта каспийского газа. Природный газ Центральной Азии является важным элементом формирования общей ресурсной базы ОАО «Газпром», обеспечивающей потребности внутреннего рынка России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Что

касается Азербайджана, то 14 октября

2009 г. Был подписан контракт купли-продажи

природного газа между ОАО «Газпром» и

Государственной нефтяной компанией

Азербайджанской Республики (ГНКАР). По

контракту первоначальные объемы покупки

газа Газпром составляет 500 млн

,

в дальнейшем объемы закупки возрасли

в соответствии с экспортными возможностями

азербайджанской стороны. Поставки

начались с января 2010 г.

,

в дальнейшем объемы закупки возрасли

в соответствии с экспортными возможностями

азербайджанской стороны. Поставки

начались с января 2010 г.

3 сентября 2010 г. Газпром и ГНКАР подписали дополнение к контракту купли-продажи азербайджанского природного газа, согласно которому с 2011 года объем закупок возрасли до 2 млрд в год и в 2012 году составили свыше 2 млрд .

По вышеназванным причинам Москва стала инициатором сооружения прикаспийского газопровода. 12 мая 2007 г. президентами России, Казахстана и Туркменистана была подписана совместная декларация о его строительстве. Формальная договоренность была достигнута 20 декабря 2007 года, когда было заключено трехстороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве прикаспийского газопровода. Целью сооружения данного трубопровода является транспортировка природного газа с месторождений Каспийского моря и других месторождений на территориях Туркменистана и Казахстана на территорию Российской Федерации. Новый трубопровод ежегодной мощностью в 20 млрд «голубого топлива» пойдем в обход каспийского моря, вдоль его восточного побережья. Трубу решено проложить от компрессорной станции «Белек» в окрестностях Туркменбаши до газоизмерительной станции «Александров гай», что на казахстанско-российской границе, где она соединиться с газопроводной системой России. Одновременно была достигнута договоренность между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном расширении построенной еще в советское время трубопроводной системы Средняя Азия – Центр (САЦ).

Понятно, почему Азербайджан отдает приоритет наращиванию объемов своего экспорта именно в Россию. Территориальная близость, отсутствие транзитных зон и наличие уже существующей газотранспортной инфраструктуры делает расширение сотрудничества по газу между закавказской республикой и Россией наиболее коммерчески выгодным вариантом для обоих партнеров.

Доступ к «голубому топливу» очень важен для России по ряду причин. Главным аргументом в пользу закупок азербайджанского газа являются политические соображения: Россия пытается «перехватить» голубое топливо, которое может быть направлено в газопровод Nabucco, который предусматривает поставки природного газа в Европу в обход России и напрямую конкурирует с российским южным потоком.

Хотя Россия и располагает развитой сетью трубопроводов в Центральной Евразии, но она не обладает монопольным право на транспортировку углеводородного сырья на мировой рынок. Россия действительно является крупнейшим «игроком» на каспийском топливно-энергетической рынке, но отнюдь не единственным.

Устойчивый и гарантированный импорт нефти и газа рассматривается правительством Китая как жизненно важное условие обеспечения дальнейшего развития страны. Власти КНР осознают, что решение проблемы снабжения углеводородами из надежных источников является необходимым условием сохранения высоких импорт экономического роста, а следовательно, гарантией социально-экономической и политической стабильности страны. Таким образом, почти три десятилетия стремительного развития национальной экономики Китая привели к тому, что потребление энергоносителей в стране значительно превысило объемы внутреннего предложения. В дальнейшем зависимость страны от внешних поставок будут составлять соответственно 11,1 и 4,0 млн баррелей в день соответственно, а в 2030 – 16,5 и 3,4. Поэтому неудивительно, что для руководства КНР из основополагающих задач является проблема обеспечения энергетической безопасности страны.

В условиях нарастающей зависимости Китая от импорта нефти и газа программа по обеспечению энергетической независимости КНР включает меры по увеличению поставок углеводородного сырья диверсификации импорта, то есть обеспечение надежных и стабильных поставок из альтернативных источников – стран и регионов по всему миру. Ввиду резкого увеличения объемов потребления энергоносителей в стране, вызванного высокими темпами экономического роста, и углубления процессов индустриализации в Китае взят курс на поддержку проектов, направленных на географическую и ресурсную диверсификацию источников, поставщиков и маршрутов транспортировки углеводородов.

В связи с этим Китай взял курс на развитие внутриконтинентальных поставок нефтегазового сырья из России и государств Центральной Азии.

Таким образом, Китай более новое и крайне перспективное направление поставок углеводородных ресурсов из Каспийского региона. Заключение с государствами Центральной Евразии соглашений о поставках энергоресурсов в Китай и строительство экспортных трубопроводов создают качественно новую геополитическую ситуацию в этом регионе. В частности, трубопровод Туркменистан – Китай стал первым крупным газопроводом, перекачивающим топливо из региона в обход российской территории.

Последующее наращивание загрузки и выход трубы на проектную мощность будет фактически означать конец эры российской монополии на центральноазиатском газовом рынке. Более того, китайское вовлечение на газовый рынок центральной Азии наносит определенный удар по конкурентам в лице России и Запада, заинтересованным в продвижении собственных трубопроводных проектов (европейский Nabucco и российский прикаспийский газопровод). Строительство нефтепровода Казахстан-Китай ознаменовало прекращение монополии России на транзит энергоресурсов из региона. По причине возникновения альтернативной сети транзита нефти Россия неизбежно понесет экономический ущерб от сокращения объемов транспортируемых с Каспия природного газа и нефти, а также потеряет часть политического влияния в регионе. Препятствовать этому процессу Россия уже не в состоянии, так как энергетические интересы Китая отвечают запросам центральноазиатских республик, заинтересованных в новых рынках сбыта.

Таким образом, проблема выбора маршрутов транспортировки каспийских углеводородов превратились в главный геополитический и геоэкономический фактор. Собственно, решение этой задачи и составляет ныне главное содержание противоборства РФ и КНР. Это обусловлено тем, что география поставок углеводородов, а также маршруты их транспортировки имеют исключительное значение для геополитических и геоэкономических интересов мировых держав.[3]

Проблемы, возникшие со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), имеют не только социальный, юридический и финансовый характер, но и представляют серьезную угрозу национальной безопасности страны. Такое мнение высказал 22 августа 2013 года "Росбалту" член Общественной палаты РФ, сопредседатель Союза потребителей России Владимир Слепак.

Накануне рейтинговое агентство Moody's предположило, что российские компании не почувствуют эффектов, обусловленных вступлением РФ в ВТО, до начала 2016 года.

Как полагает эксперт, "интересное" заявление международных экспертов подтвердило неблагоприятные прогнозы противников присоединения страны к ВТО.

"Я не буду оригинальным, если определю сферу международного "сотрудничества" в рамках ВТО, как перманентную торгово-экономическую войну, которую ведут транснациональные компании за мировые рынки сбыта и сферы приложения капитала. При этом очевидно, что предлагаемая ВТО модель либерализации мировой торговли ухудшает экономическое положение социально незащищенных слоев населения и подрывает целые отрасли национальной экономики. Именно об этом говорил президент России (Владимир Путин) 21 ноября прошлого года на заседании Совета безопасности, посвященного "выработке мер по национальной безопасности и защите российских экономических интересов на начальном этапе функционирования экономики России в рамках Всемирной торговой организации". Там же было дано поручение разработать специальную программу противодействия негативным последствиям ВТО", — напомнил Слепак.

Однако, по его словам, "даже если такой документ существует, суть вещей не изменилась, потому что извлекать очевидные преимущества можно только при наличии обязательных условий, присущих цивилизованной экономике". "При отсутствии в государстве добросовестной конкуренции, обещанное нам снижение цен в розничной торговле так и не произошло, хотя оптовые цены упали в среднем на 20%. Торговые сети-монополисты просто посчитали данную разницу своей сокровенной прибылью", — констатирует сопредседатель Союза потребителей.

"Индикатор нашего российского благополучия — хлеб — продолжает дорожать, несмотря на то, что впервые за последние годы существенно снизились оптовые цены на зерно. А мы громим мелкорозничную торговлю и рынки — сегодняшнюю основу малого бизнеса, как будто у нас есть какая-то другая альтернатива занятости для населения", — возмущается эксперт.

Он отмечает, что ранее аналитики ожидали увидеть эффекты от вступления России в ВТО гораздо быстрее, однако в настоящий момент они наблюдают сплошные противоречия, которые касаются вопросов формирования международных правил торговли. "И тут возникает вопрос: "Какие интересы мы собираемся отстаивать в ВТО, если наши законы существенно отличаются, естественно в худшую сторону, от международного законодательства?" То есть вступив в единое экономическое пространство, затратив 18 лет на изучение предмета, мы забыли, что в странах ВТО существует единое юридическое пространство.

Одинаковые нарушения трактуются по-разному: если в России продажа, хранение и поставка товаров и услуг, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, предполагает административные, незначительные штрафы, то в странах ВТО нарушителей закона приговаривают к длительным срокам лишения свободы и штрафуют на значительные суммы, которые рассчитывается, как существенные проценты от оборота бизнеса. При такой постановке вопроса наш рынок может стать местом сброса некачественных товаров и услуг для международных мошенников", — предупреждает Слепак.

Он также обращает внимание на еще один "стратегический вопрос", с которым в РФ "связывали надежды". "Это приход в Россию иностранных банков, которые должны были дать дополнительный приток инвестиций, обеспечить особое доверие инвесторов и предоставить низкие процентные ставки по кредитам. Не секрет, что наша банковская система не способна снабжать экономику дешевыми и долгосрочными кредитами и является сегодня основным тормозом развития. Но тут возник большой риск, связанный с возможной полной потерей отечественных финансовых институтов, потому что большинство из них имеет заведомо неконкурентные условия работы по сравнению с зарубежными коллегами. Для участия в ВТО надо было привести внутренний финансовый рынок и условия работы на нем в соответствие с международными стандартами, а потом уже обсуждать вопрос об условиях допуска иностранных банков и их филиалов в Россию. Естественно, сделано этого не было", — подчеркивает эксперт.

По его словам, "есть множество и других нерешенных вопросов: коррупция, не работающая судебная система, отсутствие диверсифицированной экономики в регионах и так далее". "Но сейчас стало очевидным, что проблемы ВТО имеют не только социальный, юридический и финансовый характер, но и представляют серьезную угрозу национальной безопасности", — указывает Слепак.[13]

Не подвергается сомнению тот факт, что со вступлением во Всемирнуюторговую организацию, в распоряжении России оказался современный механизм, позволяющий обеспечивать национальные торгово - экономические интересы на международных рынках.

Эффективность использования данного механизма и его инструментов находится пока еще на крайне низком уровне. Очевидно, чтобы полностью приспособиться к новым условиям необходимо продолжительное время, трудоемкая и кропотливая работа, которая должна стать предметом целостного и глубокого анализа на государственном уровне.[14]