ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ

по дисциплинам: «Химмотология», «Топлива, смазочные материалы и технические жидкости»

Ассортимент и основные показатели качества авиакеросинов. Нормативные документы, регламентирующие главные показатели качества .

Ассортимент и основные показатели качества ДТ. Нормативные документы, регламентирующие главные показатели качества дизельных топлив.

В зависимости от условий применения устанавливаются три марки дизельного топлива: Л (летнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха О °С и выше; 3 (зимнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше (температура застывания топлива не выше минус 35 °С) и минус 30 °С и выше (температура застывания топлива не выше минус 45 °С); А (арктическое) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50 °С и выше. Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:

цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя;

фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя;

вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;

низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива

степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндропоршневой группы двигателя;

температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях;

наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ.

Из ГОСТа 305-82

2.1. Дизельное топливо должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке. 2.2. По физико-химическим показателям топливо должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.2. |

Таблица 2 |

Наименование показателя |

Норма для марки |

Метод испытания |

||

Л |

З |

А |

||

1. Цетановое число, не менее |

45 |

45 |

45 |

По ГОСТ 3122 |

2. Фракционный состав: |

|

|

|

По ГОСТ 2177 |

50 % перегоняется при температуре, °С, не выше |

280 |

280 |

255 |

|

96 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше |

360 |

340 |

330 |

|

3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт) |

3,0-6,0 |

1,8-5,0 |

1,5-4,0 |

По ГОСТ 33 |

4. Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны: |

|

|

|

По ГОСТ 20287 с дополнением по п. 5.2 настоящего стандарта |

умеренной |

-10 |

-35 |

- |

|

холодной |

|

-45 |

55 |

|

5. Температура помутнения, °С, не выше, для климатической зоны: |

|

|

|

По ГОСТ 5066 (второй метод) |

умеренной |

-5 |

-25 |

- |

|

холодной |

|

-35 |

|

|

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже |

|

|

|

По ГОСТ 6356 |

для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин |

62 |

40 |

35 |

|

для дизелей общего назначения |

40 |

35 |

30 |

|

7. Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |

|

|

|

По ГОСТ 19121 |

вида I |

0,20 |

0,20 |

0,20 |

|

вида II |

0,50 |

0,50 |

0,40 |

|

8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

По ГОСТ 17323 |

9. Содержание сероводорода |

Отсутствие |

По ГОСТ 17323 |

||

10. Испытание на медной пластинке |

Выдерживает |

По ГОСТ 6321 |

||

11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей |

Отсутствие |

По ГОСТ 6307 |

||

12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более |

40 |

30 |

30 |

По ГОСТ 8489 |

13. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более |

5 |

5 |

5 |

По ГОСТ 5985 |

14. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более |

6 |

6 |

6 |

По ГОСТ 2070 |

15. Зольность, %, не более |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

По ГОСТ 1401 |

16. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

По ГОСТ 19932 |

17. Коэффициент фильтруемости, не более |

3 |

3 |

3 |

По ГОСТ 19006 |

18. Содержание механических примесей |

Отсутствие |

По ГОСТ 6370 |

||

19. Содержание воды |

То же |

По ГОСТ 2477 |

||

20. Плотность при 20 °С, кг/м3, не более |

860 |

840 |

830 |

По ГОСТ 3900 |

21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше |

-5 |

- |

- |

По ГОСТ 22254 |

Ассортимент и основные показатели качества автомобильных и авиационных бензинов. Нормативные документы, регламентирующие главные показатели качества автомобильных и авиационных бензинов.

В России автомобильные бензины выпускаются по ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ Р 51866-2002.

Автомобильные бензины подразделяются на летние и зимние (в зимних бензинах содержится больше низкокипящих углеводородов).

Основные марки автомобильных бензинов ГОСТ Р 51105-97:

Нормаль-80 — с октановым числом по исследовательскому методу не менее 80;

Регуляр-92 — с октановым числом по исследовательскому методу не менее 92;

Премиум-95 — с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95;

Супер-98 — с октановым числом по исследовательскому методу не менее 98

Основными показателями качества бензинов являются: детонационная стойкость, фракционный состав и химическая стабильность.

Авиационный бензин отличается от автомобильного более высокими требованиями к качеству, обычно имеет более высокое октановое число (что характеризует его детонационную стойкость на бедной смеси) и подразделяется по «сортности» (что характеризует его детонационную стойкость на богатой смеси).

Для авиабензина основными показателями качества являются:

детонационная стойкость (определяет пригодность бензина к применению в двигателях с высокой степенью сжатия рабочей смеси без возникновения детонационного сгорания)

фракционный состав (говорит об испаряемости бензина, что необходимо для определения его способности к образованию рабочей топливовоздушной смеси; характеризуется диапазонами температур выкипания (40—180(°)С) и давлений насыщенных паров (29—48 кПа))

химическая стабильность (способность противостоять изменениям химического состава при хранении, транспортировке и применении)

РФ установлены обязательные требования к качеству моторного топлива, которые изложены в техническом регламенте «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (утвержден Постановлением Правительства РФ № 118 от 27.02.2008 г., с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ № 712 от 25.09.2008 г., № 1076 от 30.12.2008 г., № 748 от 7.09.2011 г.).

В каких видах пластичных смазок после расплавления и последующего охлаждения восстанавливается структура? в каких не восстанавливается?

Пластичные смазки (ПС) представляют собой жидкие масла, специальным образом загущенные для того, чтобы придать им ряд эксплуатационных свойств, не обеспечиваемых ни жидкими, ни твердыми смазочными материалами.

Недостаток, сужающий область применения всех мыльных ПС, состоит в том, что после расплавления при последующем охлаждении они не способны восстанавливать структуру. Это исключает возможность их повторного (после расплавления) использования, поэтому мыльные ПС нельзя наносить на поверхности трения и подавать к ним в расплавленном состоянии. Этого недостатка лишены углеводородные ПС.

Углеводородные ПС. Принципиально этот вид ПС можно рассматривать как масла, содержащие определенное количество высокоплавких углеводородов. Их получают путем загущения высоковязких жидких нефтяных масел церезинами и парафинами. Они обладают высокой химической стабильностью и влагостойкостью, что наряду с возможностью нанесения на поверхности в расплавленном состоянии (с последующим после охлаждения восстановлением структуры и свойств) определяет область их преимущественного применения в качестве консервационных ПС.

Наиболее распространенной углеводородной ПС является консер-вационная смазка ПВК. Температурный диапазон работоспособности 50 С. Смазка предназначена для консервации (до 10 лет) изделий из черных и цветных металлов при хранении на складах или на открытых площадках.

Гидравлические масла. Трансмиссионные масла.

Гидравлические масла. Трансмиссионные масла.

Гидравлические масла (рабочие жидкости для гидравлических систем) классифицируются по составу:

на нефтяные гидравлические масла;

синтетические гидравлические масла;

водно-гликолевые гидравлические масла;

По назначению гидравлические масла классифицируются в соответствии с областью применения:

Гидравлические масла для летательных аппаратов, мобильной наземной, речной и морской техники;

Гидравлические масла для гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин;

Гидравлические масла для гидроприводов, гидропередач и циркуляционных масляных систем различных агрегатов, машин и механизмов, составляющих оборудование промышленных предприятий.

Основная функция гидравлических масел (как жидких сред) для гидравлическихсистем - передача механической энергии от ее источника к месту использования с изменением значения или направления приложенной силы.

Гидравлический привод обязательно должен работать в жидкой рабочей среде, которая является необходимым конструкционным элементом любой гидравлическойсистемы. В постоянном совершенствовании конструкций гидравлических системможно выделить следующие направления:

повышение рабочих давлений в гидравлических системах и связанное с этим расширение верхних температурных пределов эксплуатации гидравлических масел;

уменьшение общей массы гидравлической системы или увеличение отношения передаваемой мощности к массе, что обусловливает более интенсивную эксплуатацию гиидравлического масла;

уменьшение рабочих зазоров между деталями рабочего органа (выходной и приемной полостей гидросистемы), что ужесточает требования к чистотегидравлического масла (или ее фильтруемости при наличии фильтров вгидросистемах).

С целью удовлетворения требований, продиктованных указанными тенденциями развития гидроприводов, современные гидравлические масла для них должны обладать определенными характеристиками:

иметь оптимальный уровень вязкости и хорошие вязкостно-температурные свойства в широком диапазоне температур, т.е. высокий индекс вязкости;

отличаться высоким антиокислительным потенциалом, а также термической и химической стабильностью, обеспечивающими длительную бессменную работугидравлического масла в гидросистеме;

защищать детали гидропривода от коррозии;

обладать хорошей фильтруемостью;

иметь необходимые деаэрирующие, деэмульгирующие и антипенные свойства;

предохранять детали гидросистемы от износа;

быть совместимыми с материалами гидросистемы.

Большинство массовых сортов гидравлических масел вырабатывают на основе хорошо очищенных базовых масел, получаемых из рядовых нефтяных фракций с использованием современных технологических процессов экстракционной и гидрокаталитической очистки.

Трансмиссио́нные масла́ — смазочные масла, применяемые для смазки коробок перемены передач, раздаточных коробок,главных передач ведущих мостов, рулевых механизмов,[1] а также зубчатых и цепных передач (редукторов) всех видов.

Получают чаще всего на основе экстрактов от селективной очистки остаточных нефтяных масел с добавлением дистиллятных масел и присадок (противоизносных, противозадирных, главным образом содержащих фосфор, хлор, серу, дисульфид молибдена).

До появления автомобилей с высоконагруженными трансмиссиями применялся нигрол.

Вязкость 6—20 мм²/с при 100 oС. Открытые зубчатые передачи смазывают особо вязкими (50—500 мм²/с при 100 oС) остаточными маслами с присадками.

Для смазывания ведущих мостов с гипоидной передачей применяют гипоидные масла (содержат присадки, вступающие с материалом в химическую реакцию с образованием соединений, выполняющих функцию противозадирных покрытий). Применение непредназначенных для гипоидных передач масел недопустимо (главная передача очень быстро выйдет из строя).

Детонационная стойкость. Явление детонации. Влияние структуры углеводородов на детонационную стойкость. Присадки - антидетонаторы, высокооктановые компоненты. Октановое число. Сортность авиационных бензинов.

Дизельные топлива. Воспламеняемость и горючесть. Цетановое число. Температура вспышки.

Дизельные топлива. Прокачиваемость. Низкотемпературные свойства. Вода и механические примеси. Коэффициент фильтруемости.

Низкотемпературные свойства

характеризуются такими показателями, как температура помутнения, предельная температура фильтруемости и температура застывания последняя определяет условия складского хранения топлива — условия применения топлива, хотя в практике известны случаи использования топлив при температурах, приближающихся к температуре застывания. Для большинства дизельных топлив разница между Tп и Tз составляет 5—7 °С. В том случае, если дизельное топливо не содержит депрессорных присадок, равна или на 1—2 °С ниже Tп. Для топлив, содержащих депрессорные присадки на 10 °С и более ниже Tп.

В дизельных топливах содержится довольно много углеводородов с высокой температурой плавления. Для всех классов углеводородов справедлива закономерность: с ростом молекулярной массы, а следовательно, и температуры кипения повышается температура плавления углеводородов. Однако весьма сильное влияние на температуру плавления оказывает строение углеводорода. Углеводороды одинаковой молекулярной массы, но различного строения могут иметь значения температур плавления в широких пределах. Наиболее высокие температуры плавления имеют парафиновые углеводороды с длинной неразветвленной цепью углеводородных атомов. Ароматические и нафтеновые углеводороды плавятся при низких температурах (кроме бензола, п-ксилола), однако эти углеводороды, но с длинной неразветвленной боковой цепью, плавятся при более высоких температурах. По мере разветвления цепи парафинового углеводорода или боковой парафиновой цепи, присоединенной к ароматическим или нафтеновым кольцам, температура плавления углеводородов снижается.

Исследования показали, что при охлаждении дизельных топлив в первую очередь выпадают парафиновые углеводороды нормального строения. При этом температура помутнения топлива не зависит от суммарного содержания в нем н-парафиновых углеводородов.

Для обеспечения требуемых температур помутнения и застывания зимние топлива получают облегчением фракционного состава. Так, для получения дизельного топлива с t3 = –35 °С и tп = –25 °С требуется понизить температуру конца кипения топлива с 360 до 320 °С, а для топлива с t3 = –45 °С и tn = –35 °С — до 280 °С, что приводит к снижению отбора дизельного топлива от нефти с 42 до 30,5 и 22,4 % соответственно. [3]

Сократить потери при производстве зимнего дизельного топлива можно введением в топливо депрессорных присадок (в сотых долях процента). Добавка депрессорных присадок позволяет снизить предельную температуру фильтруемости на 10—15 °С и температуру застывания на 15—20 °С. Введение присадок не влияет на ta топлива. Это связано с механизмом действия депрессорных присадок, заключающемся в модификации структуры кристаллизующихся парафинов, уменьшении их размеров. При этом общее количество н-парафиновых углеводородов не снижается. Последнего можно достичь лишь в результате депарафинизации (цеолитной, карбамидной, каталитической) топлива.

прокачиваемость топлив

Определяющим этот показатель являются вязкостно-температурные свойства, содержание воды, механических примесей и ПАВ. Реологические свойства топлив изучались на ротационном вискозиметре «REOTEST - 2» с коаксиальными цилиндрами в интервале температур (-20...100°С) и скоростей (1,5...1400 с1), отвечающем условиям эксплуатации. [4]

Исследования проводились после предварительной термообработки и четырехчасовой выдержки образца топлива в приборе методом последовательного разрушения структур. Полные реологические кривые, полученные при этом, дали возможность оценить значение эффективной вязкости и, что немаловажно, начальную ньютоновскую вязкость практически неразрушенной структуры, которая обусловливает прокачиваемость топлив в начальный период работы двигателя, при его запуске.

В силу того, что топлива являются вязкопластичными системами и начальная вязкость экспериментально трудноизмерима, нами использовался для ее определения способ экстраполяции эффективной вязкости в область малых сдвиговых скоростей в двойных логарифмических координатах.

коэффициент фильтруемости

характеризует срок службы фильтров тонкой очистки. Значение его зависит от содержания в топливе механических примесей, воды, мыльных продуктов нафтеновых кислот и других смолистых продуктов окисления. Обычно норма коэффициента фильтруемости не превышает 3 единиц. Это позволяет ограничить содержание в топливе всех загрязнений и, тем самым, обеспечить надежность работы топливной аппаратуры.

Дизельные топлива. Стабильность и склонность к образованию отложений. Корозионная активность. Содержание серы, водорастворимых кислот, щелочей, непредельных углеводородов.

1 Дизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники. Условия смесеобразования и воспламенения топлива в дизелях отличаются от таковых в карбюраторных двигателях. Преимуществом первых является возможность осуществления высокой степени сжатия (до 18 в быстроходных дизелях), вследствие чего удельный расход топлива в них на 25—30 % ниже, чем в карбюраторных двигателях. В то же время дизели отличаются большей сложностью в изготовлении, большими габаритами. По экономичности и надежности работы дизели успешно конкурируют с карбюраторными двигателями.

Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:

цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя;

фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя;

вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;

низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива

степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндропоршневой группы двигателя;

температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях;

наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ.

9.2 Склонность к образованию отложений - это способность топлива образовывать отложения различного рода в камерах сгорания, в топливных системах, на выпускных и впускных клапанах. Имеются в виду отложения, образующиеся как при низких температурах в системах питания и смесеобразования, так и нагар, получающийся при высоких температурах в процессе сгорания топлива. Оценка этих свойств базируется на таких показателях качества топлива, как зольность, коксуемость, содержание смолистых веществ, непредельных углеводородов и т.д

Стандартные дизельные топлива обладают высокой физической стабильностью. В них не содержится легколетучих или малорастворимых компонентов и примесей. Давление насыщенных паров при 20°С не превышает 1 кПа, поэтому потери топлив при больших и малых дыханиях резервуара не превышает 1,5 кг/м3 паровоздушного пространства.

9.3 Коррозионная активность и совместимость с неметаллическими материалами характеризует способность топлива вызывать коррозионные поражения металлов, набухание, разрушение или изменение свойств резины, герметиков и других материалов. Это свойство предусматривает количественную оценку содержания в топливе коррозионно-активных веществ, испытание стойкости металлов, резины и герметиков при контакте с топливом.

Коррозионная агрессивностью. Стандартами на дизельные топлива регламентируются следующие показатели качества, характеризующие их коррозионную агрессивность: содержание общей серы, содержание меркаптановой серы и сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, испытание на медной пластинке.

Коррозионная агрессивность дизельных топлив, в основном, зависит от содержания меркаптановой серы. Так, повышение содержания меркаптановой серы с 0,01% (норма ГОСТ) до 0,06% увеличивает коррозию более чем в 2 раза.

Причиной повышенной коррозии и износа является присутствие в топливе металлов.

9.4 Все эти соединения вредно отражаются на долговечности дизелей, приводят к повышенной коррозии и износу, нагарообразованию.

Соединения серы образуют при сгорании SO2 и SO3, что повышает точку росы водяного пара, усиливая этим процесс образования H2SO4. Допустимое содержание серы регламентируется стандартами на дизельное топливо и не должно превышать 0,2 … 0,5 %.

При сгорании топлив, содержащих непредельные углеводороды, вследствие окисления в цилиндре двигателя образуются смолистые вещества, приводящие к нагарообразованию. Содержание фактических смол не должно превышать 40 мг на 100 мл топлива.

Стандартами предусмотрена предельная кислотность дизельных топлив. Она не должна превышать 5 мг на 100 мл дизельных топлив. Не допускается наличие минеральных (водорастворимых) кислот и щелочей, которые могут остаться в топливе в результате недостаточной промывки и отстоя топлива после его очистки.

Для каких топлив угол наклона кривой фракционной разгонки равен 90°?

Испаряемость и фракционный состав бензинов. Оценка эксплуатационных свойств бензинов по фракционному составу. Упругость паров.

Испаряемость бензина характеризует условия смесеобразования и состав горючей смеси во впускной системе двигателя, склонность бензина к образованию паровых пробок в топливной системе автомобиля, а также полноту сгорания бензина и степень разжижения моторного масла бензиновыми фракциями. Испаряемость бензина оценивается следующими комплексными и единичными показателями, определяемыми лабораторными методами: фракционным составом, давлением насыщенных паров, склонностью к образованию паровых пробок (соотношение пар-жидкость).

Фракционный состав-содержание в бензине фракций, выкипающих в определенных температурных пределах (выражаемое в % об.). С фракционным составом бензина связаны такие характеристики двигателя, как легкий и надежный запуск, длительность прогрева, приемистость, полнота сгорания и расход топлива, образование отложений в камере сгорания

Фракционный состав бензина влияет на пуск и длительность прогрева двигателя после пуска, приемистость двигателя и динамичность автомобиля в целом, полнота сгорания горючего и другие эксплуатационные показатели.

Для оценки эксплуатационных свойств бензинов по фракционному составу нормируют 5-6 значений температур, при которых происходят начало кипения (падение первой капли), выкипание (по объему) 10, 50, 90 % бензина и конец кипения.

По значениям температур от начала кипения до выкипания (перегонки) 10 % объема бензина оценивают наличие в нем легких фракций, влияющих на пусковые свойства двигателя и образование паровых пробок в системе питания. Чем ниже температура выкипания 10 % топлива, тем лучше его пусковые свойства. Для пуска холодного двигателя необходимо, чтобы 10 % бензина выкипали при температуре не выше 55 °С (зимний сорт бензина). По температуре выкипания 10 % объема бензина (t10%) можно приблизительно определить минимальную температуру окружающего воздуха, при которой возможен пуск двигателя.

Давление насыщенных паров (ДНП) или упругость паров - это давление, которое оказывают пары на стенки сосуда при испарении топлива в замкнутом пространстве. Оно характеризует испаряемость бензиновых фракций и пусковые качества топлива. ДНП зависит от химического и фракционного составов топлива. Как правило, чем больше в топливе содержится легкокипящих углеводородов, тем выше упругость паров. ДНП возрастает также при повышении температуры.

Как влияет износ цилиндропоршневой группы на требования двигателя к ОЧ бензина?

Как влияет подогрев горючей смеси во впускном трубопроводе на мощность и экономичность двигателя?

Важнейшим условием для обеспечения низкого расхода топлива и выброса токсичных веществ является хорошее распределение горючей смеси по цилиндрам и ее гомогенизация. У большинства автомобильных двигателей впускные трубопроводы - имеют подогрев охлаждающей жидкостью. Однако в последнее время заслуживают внимания впускные системы с интенсивным подогревом горючей смеси, регулируемым в зависимости от режима работы двигателя. При создании таких систем основные трудности возникают при выборе степени подогрева на переменных режимах. Интенсивный подогрев горючей смеси во впускных трубопроводах с быстро изменяемой степенью подогрева в настоящее время чаще всего осуществляют с помощью отработавших газов. Для той цели в системе подогрева устанавливают заслонку, регулирующую подачу отработавших газов в систему обогрева впускного трубопровода в зависимости от нагрузки и теплового состояния двигателя.

Условия испарения улучшают путём подогрева горючей смеси или забором горячего воздуха от выпускного коллектора. Но нужно иметь в виду, что при повышенных температурах горючей смеси коэффициент наполнения цилиндров снижается и мощность двигателя падает.

Как влияет теплота парообразования топлива на мощность бензинового двигателя?

Теплота сгорания выражается в BTU (британская тепловая единица) на фунт. Для бензинов VP характерны высокие высокие значения BTU на фунт и поэтому эти бензины имеют высокую теплоту сгорания. Более высокая теплота сгорания положительно скажется на мощности при любой степени сжатия или скорости двигателя.

Чем выше теплота парообразования топлива, тем лучше способность топлива охлаждать подаваемую смесь. Хорошее охлаждающее действие способно дать выигрыш в мощности для некоторых типов двигателей: 4 - тактных и двухтактных.

Существенное влияние на процесс испарения топлив различного происхождения имеет их теплота испарения.

Если предположить, что процесс испарения топлива во впускной системе двигателя протекает адиабатически, то все необходимое количество тепла Q (ккал) должно отниматься от воздуха, в среде которого происходит испарение, и от самого топлива. Воздух и топливо при этом охлаждаются от ta до конечной температуры образующейся смеси t.

При прохождении в двигатель I кг топлива для его полного испарения необходимо затратить количество тепла, равное тегыоте испарения. Фактически испаряется не все топливо, а его часть — х. При этом через впускную систему проходит aL — количество воздуха, где а— коэффициент избытка воздуха, L, — теоретически необходимое количество воздуха. Таким образом, снижение температуры при испарении топлива во впускной системе определяется значением теплоты испарения, составом горючей смеси aLn и теплоемкостью топлива.

Расчеты показывают, что наибольшее влияние на снижение температуры смеси во впускном трубопроводе оказывает теплота испарения (парообразования).

Более низкая температура смеси в конце впуска при использовании спиртов приводит к увеличению плотности заряда и повышению коэффициента наполнения, что в свою очередь ведет к повышению среднего эффективного давления и увеличению мощности двигателя.

Роль теплоемкости углеводородного топлива в понижении температуры при испарении относительно невелика; кроме того, сами значения теплоемкостей различных топлив близки между собой.

Как и почему изменяется вязкость масел (незагущенных и загущенных) при работе в двигателе?

Вязкость масла в процессе работы двигателя может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Увеличивается она в результате испарения легких фракций масла, накопления в нем продуктов неполного сгорания топлива в виде с окисления углеводородов масла, уменьшается — при попадании в масло топлива, а также в результате разрушения полимерной присадки в загущенных маслах.

Как может быть выделена из нефти и использована нефтяная фракция с температурой кипения 420оС?

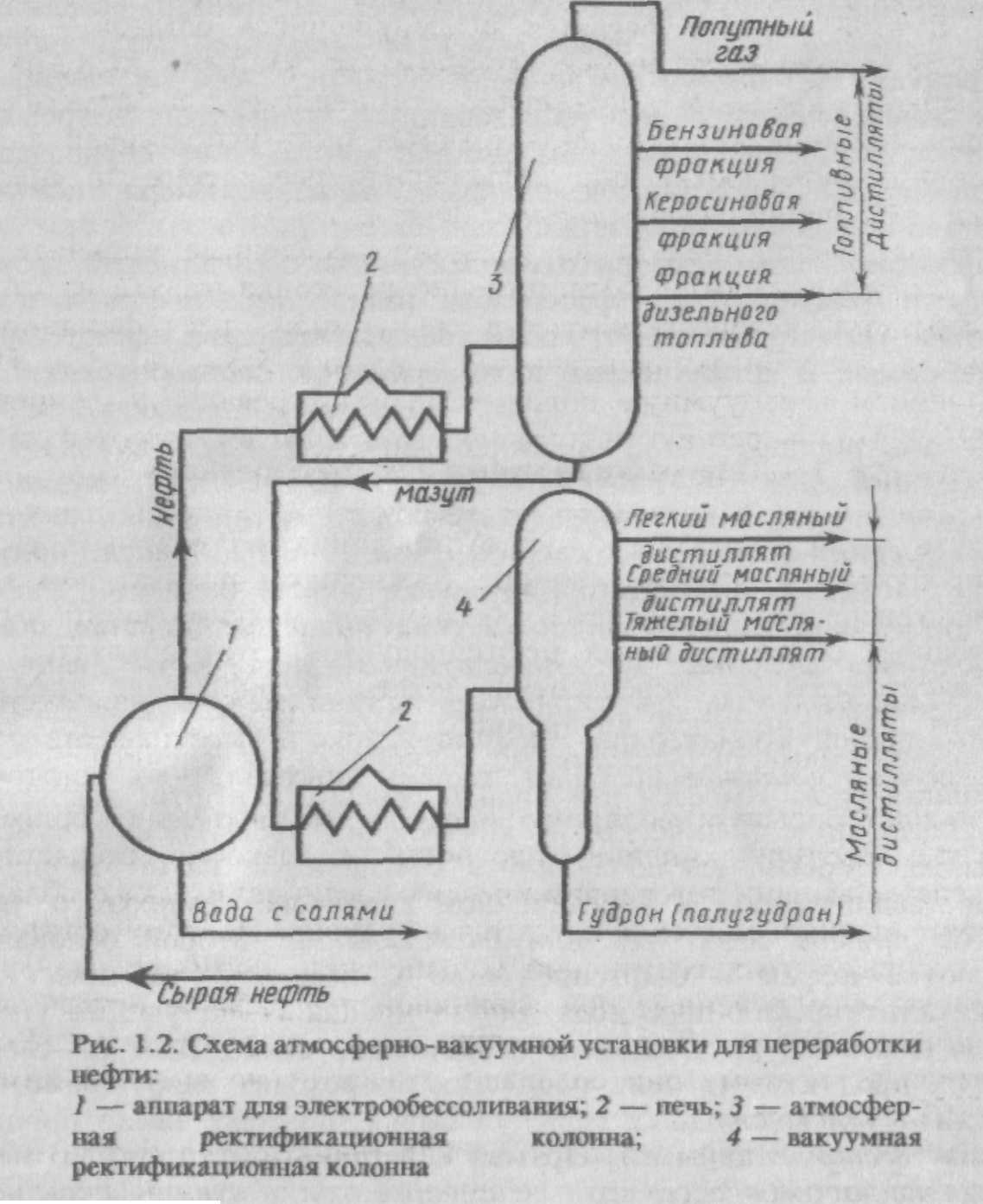

Современная

установка для прямой перегонки нефти

(рис. 1.2) работает по непрерывному циклу.

Она состоит из атмосферной и вакуумной

ректификационных колонн, в которых

создаются условия (температура, давление),

обеспечивающие достаточно полное

испарение вводимого в нее сырья.

Температура

по высоте колонны уменьшается от

максимальной в зоне ввода разделяемого

продукта до минимальной кверху колонны.

Следовательно, по высоте колонны

существуют определенные зоны, в которых

температура равна температуре конденсации

отбираемых фракций. В этих зонах

усыновлены «ректификационные тарелки»,

на которых скапливаются, а затем

откачиваются конденсирующиеся продукты.

В атмосферной ректификационной колонне

от нефти отделяют попутный нефтяной

газ, применяемый в качестве добавки к

бензинам или как самостоятельное газовое

топливо» и фракции нефти с температурой

кипения до 400 С, используемые для

изготовления топлива—топливные фракции

(дистилляты).

Фракцию нефти,

выкипающую в диапазоне температур 35 —

205 С, называют бензиновой, 110 — 230 °С —

лигроиновой; 140 — 300 °С —керосиновой;

170 —360 °С— дизельной. Природная нефть

содержит в среднем 10—15% бензиновых, 15

— 20% лигроиновых и керосиновых и 15 —

20% фракций дизельного топлива.

В

атмосферную ректификационную колонну

вводят нефть, нагретую в нагревателе

до температуры 350 — 400 С. Выше этой

температуры нагревать нефть нельзя,

так как может

начаться термическое разложение

некоторых входящих в се состав

углеводородов. В этой колонне остается

неиспарившийся остаток — мазут,

состоящий из

фракций нефти, температура кипения

которых при атмосферном давлении

превышает температуру в атмосферной

ректификационной колонне. Мазут может

быть использован для деструктивной

переработки или дальнейшего разделения

на фракции с целью получения дистиллятных

масел.

Д ля

разделения мазута на фракции необходимо

понизить давление (создать вакуум).

Соответственно перегонка мазута на

отдельные фракции осуществляется в

вакуумной ректификационной колонне, в

которой устанавливается давление 5,3 +

7,3 кПа. Перед поступлением в вакуумную

колонну мазут нагревают до температуры

400 °С. При перегонке мазута под вакуумом

выкипают фракции, используемые для

получения масел и называемые масляными

дистиллятами, В

зависимости от температуры кипения

различают легкие, средние и тяжелые

масляные дистилляты. Масла, получаемые

из масляных дистиллятов, называют

дистиллятными.

В вакуумной колонне

остается жидкий невыкипевший остаток

—гудрон. Из

гудрона при последующей переработке

получают битум,

используемый

в качестве органического вяжущего и

гидроизолирующего материала, нефтяной

кокс и высоковязкие масла, называемые

остаточными.

В отличие от

дистиллятных остаточные масла имеют

большую молярную массу, а следовательно,

более высокую температуру кипения,

плотность и вязкость. Большинство

кислородсодержащих гетероорганических

соединений также обладают большой

молярной массой и остаются в гудроне.

Поэтому остаточные масла содержат этих

соединений больше, чем дистиллятные.

ля

разделения мазута на фракции необходимо

понизить давление (создать вакуум).

Соответственно перегонка мазута на

отдельные фракции осуществляется в

вакуумной ректификационной колонне, в

которой устанавливается давление 5,3 +

7,3 кПа. Перед поступлением в вакуумную

колонну мазут нагревают до температуры

400 °С. При перегонке мазута под вакуумом

выкипают фракции, используемые для

получения масел и называемые масляными

дистиллятами, В

зависимости от температуры кипения

различают легкие, средние и тяжелые

масляные дистилляты. Масла, получаемые

из масляных дистиллятов, называют

дистиллятными.

В вакуумной колонне

остается жидкий невыкипевший остаток

—гудрон. Из

гудрона при последующей переработке

получают битум,

используемый

в качестве органического вяжущего и

гидроизолирующего материала, нефтяной

кокс и высоковязкие масла, называемые

остаточными.

В отличие от

дистиллятных остаточные масла имеют

большую молярную массу, а следовательно,

более высокую температуру кипения,

плотность и вязкость. Большинство

кислородсодержащих гетероорганических

соединений также обладают большой

молярной массой и остаются в гудроне.

Поэтому остаточные масла содержат этих

соединений больше, чем дистиллятные.

Как связан концентрационный диапазон воспламеняемости горючей смеси с топливной экономичностью двигателя?

При увеличении температуры и давления горючей смеси диапазон воспламеняемости расширяется. Для устойчивой работы двигателя на различных режимах используемые топлива должны иметь возможно более широкий диапазон воспламеняемости. Особенно важно увеличить нижний предел воспламеняемости, определяющий возможность обеднения горючей смеси, а, следовательно, увеличения полноты сгорания и соответственно снижения расхода топлива и токсичности отработавших газов двигателя.

Какие двигатели выделяют в атмосферу больше соединений серы: дизели или бензиновые двигатели ?

В дизельном топливе содержится больше серы, чем в бензине, что приводит к выбросу большего количества двуокиси серы и других ее соединений. Бензин – 150 мг/кг (ГОСТ Р 51866), ДТ – 350 мг/кг (ГОСТ Р 52368).

Какие свойства вещества определяют возможность его использования в качестве твердой слоистой смазки?

Какие эксплуатационные достоинства и неудобства возникают при использовании водных растворов этиленгликоля в качестве охлаждающей жидкости ?

Этиленгликоль – маслянистая желтоватая жидкость без запаха, имеющая температуру кристаллизации –12,70С и кипения +1970С водой этиленгликоль образует раствор, температура кристаллизации от-дельных компонентов которого выше температуры кристаллизации раствора, состоящего из этих компонентов. Смешивая в различных пропорциях этиленгликоль с водой, можно получить смеси с темпе-ратурой замерзания от 0 до –750С (при концентрации этиленгликоля около 66,7%). С увеличением со-держания этиленгликоля температура кристаллизации смеси повышается. Наиболее широко распро-страненные концентрации – это 52,6% и 65,3% этиленгликоля, которые позволяют растворам не замерзать при –40 и –650С соответственно.

Этиленгликоль 50 очень практичен в использовании, так как при замерзании и кристаллизации переходит в желеобразное состояние и поэтому не повреждается система отопления (охлаждения) даже при более низких температурах, чем минус -35°C. Применяемые в 50% этиленгликоле особые присадки стабилизируют и защищают систему отопления (охлаждения и кондиционирования) от коррозии, пенообразования и накипи. Раствор этиленгликоля 50% не агрессивен по отношению к различным материалам из пластика, текстиля, металла, но так как возможно отслаивание, не рекомендуется применение в системах отопления с оцинкованными трубами. Также не рекомендуется смешивание раствора на основе этиленгликоля с растворами на другой основе.

Этиленгликоль 50 предназначен только для технического использования (токсичен!), поэтому во избежание отравления не допускается попадание раствора этиленгликоля в питьевую воду и в пищевые продукты. При попадании на открытые части тела или на одежду раствор легко смывается водой, не оставляя раздражения или ожогов; взрыво- и пожаробезопасен, имеются санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия.

Этиленгликоль 50 обладает высокой стабильностью свойств и обеспечивает непрерывную работу в течение пяти лет, однако срок службы зависит от условий его эксплуатации. Так при нагреве свыше 150 °С начинается термическое разложение этиленгликоля и присадок, поэтому это следует иметь в виду и предусмотреть защиту от перегрева в системе отопления. Раствор этиленгликоля 50% токсичен, слабо испаряем, рекомендуется хранить в не отапливаемом помещении в герметично закрытой таре, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения раствора Этиленгликоль 50 - 5 лет со дня изготовления.

Какими эксплуатационными способами можно уменьшить вероятность возникновения детонации?

антидетонаторы, в качестве которых используют металлоорганические соединения различных металлов (свинца, марганца, железа, хрома и др.). Механизм действия антидетонаторов заключаются в подавлении детонации металлическими продуктами их распада. Эти продукты в предпламенный период реагируют с радикалами термически неустойчивых углеводородов, препятствуя образованию гидропероксидов, т.е. антидетонаторы являются ингибиторами предпламенного окисления углеводородных топлив. Наряду с этим свободный химически активный металлвзаимодействует с уже образовавшимися гидропероксидами, вызывая их разрушение. Даже малые количества активного металла действуют достаточно эффективно, так как образование гидропероксидов идет по цепному механизму. Наибольшая эффективность антидетонатора обеспечивается, если температуры начала термического распада топлива и антидетонатора близки. Свойство индивидуального углеводорода или топлива повышать ОЧ при добавлении антидетонаторов называют его приемистостью. Наиболее распространенным антидетонатором является тетраэтилсвинец (ТЭС) Pb(C2H5)4 — бесцветная, прозрачная, хорошо растворимая в углеводородах жидкость (tкип = 200oС; p20 = 1652 кг/м3 ). Эффективность ТЭС зависит от группового состава топлива. Наибольшей приемистостью к ТЭС обладают алканы, наименьшей — непредельные и ароматические углеводороды. Нафтены занимают промежуточное положение. Практически для всех углеводородов (исключая ароматические) приемистость к ТЭС снижается при увеличении их собственного ОЧ. Механизм воздействия ТЭС на детонацию носит каталитический характер, поэтому для получения желательного эффекта достаточно ввести в бензин относительно небольшие количества этого антидетонатора (менее 1 %). При увеличении количества ТЭС в топливе его приемистость к антидетонатору снижается. По этой причине, а также вследствие высокой токсичности ТЭС его содержание в автомобильных бензинах не должно превышать 0,5 г/кг. Важной задачей при разработке антидетонаторов является выведение образующихся оксидов металла из цилиндра двигателя. Это обеспечивается путем добавления к антидетонатору специальных веществ — выносителей. Выносители разработаны для свинца и марганца. Антидетонаторы на основе железа, несмотря на их относительно высокую эффективность, не находят практического применения, так как для них не найдено эффективных выносителей. В качестве выносителей для ТЭС используют галоидноорганические (хлористо-бромистые и бромистые) соединения, среди которых наиболее распространен бромистый этил С2Н5ВГ, (температура кипения 34,4 С, давление насыщенных паров 53 200 Па при 20 °С). Реакции, обусловливающие вынос оксидов свинца из камеры сгорания, проходят по схеме С2Н5Вr = C2H4 + НВr (разложение бромистого этила); РbО + 2НВг – РbВr2 + Н2О; Pb + 2НВr – РЬВr2 + Н2. Образующиеся галоидные соединения свинца обладают относительно низкой температурой плавления (500 °С) и кипения, и в парообразном состоянии выносятся с отработавшими газами. Смесь ТЭС с выносителем называют этиловой жидкостью, а топливо с этиловой жидкостью — этилированным. Соотношение выносителя к антидетонатору в этиловой жидкости выбирают таким образом, чтобы обеспечить гарантированный вынос из цилиндра всего образующегося свинца, т.е. с некоторым избытком выносителя. Этиловая жидкость представляет собой маслянистую с характерным запахом жидкость желтого, синего или оранжевого цвета (в зависимости от сорта) с массовым содержанием ТЭС 54 — 57%. Количество этиловой жидкости, добавляемой в автомобильные бензины, не должно превышать 0,82 г на 1 кг бензина.

Комплексные антидетонаторы. Для уменьшения содержания в бензине металлосодержащих антидетонаторов возможно использование комплексных антидетонаторов, представляющих собой смесь (раствор) металлосодержащего антидетонатора с высокооктановыми синтетическими углеводородными веществами, например, раствор марганцевого антидетонатора в экстралине. Определение октановых чисел, ОЧМ и ОЧИ, автомобильных бензинов определяют методами лабораторных испытаний. ФОЧ — квалификационными методами испытаний и дорожными испытаниями. Для определения ОЧМ и ОЧИ автомобильных бензинов* применяют одноцилиндровый лабораторный двигатель с переменной степенью сжатия в диапазоне от 5 до 10. При определении детонационной стойкости изменяют степень сжатия до получения на испытуемом топливе стандартной интенсивности детонации, замеряемой по указателю детонации. Затем приступают к сравнению испытуемого топлива со смесями эталонных топлив (смесь изооктана с нормальным гептаном). Сравнение заключается в подборе двух смесей эталонных топлив, различающихся между собой не более чем на две октановые единицы, из которых одна смесь детонирует сильнее, а другая — слабее, чем образец топлива, подлежащий испытанию. Если необходимо определить ОЧ топлива, превышающие 100 единиц, то в качестве эталонной смеси применяют изооктан с различным содержанием ТЭС. Добавка 0,49 мл ТЭС на 1 кг изооктана увеличивает ОЧ топлива до 110 единиц. Методы определения ОЧИ и ОЧМ отличаются различными режимами работы лабораторного двигателя. При определении ОЧИ частота вращения коленчатого вала двигателя принимается (600±6) мин-1; при определении ОЧМ — (900±10) мин-1. Кроме того, при определении ОЧМ топливно-воздушную смесь после карбюратора подогревают до температуры (149±1) °С. Эти отличия приводят к тому, что для одного и того же бензина ОЧИ > ОЧМ. ФОЧ автомобильных бензинов определяют путем стендовых и дорожных испытаний. Характеристики снимают при работе двигателя на заданном бензине и на смесях эталонных топлив: изооктана и нормального гептана. Применяют смеси с содержанием изооктана 100; 95; 90; 85; 75; 65; 60; 55 % (об.).

Детонацию, вызванную использованием несоответствующей марки топлива, можно попробовать устранить при помощи установки более позднего зажигания. При этом снижаются давление газов и температура в цилиндрах, а также остается меньше времени для возникновения перексидных соединений, концентрация которых не будет достигать критических значений. В результате сгорание топливной смеси будет происходить нормально. В противном случае необходимо заменить топливо (в соответствии с требованиями, предъявляемыми в заводской инструкции). Новое топливо должно обладать требуемыми антидетонационными свойствами. Помните, что, используя соответствующий тип топлива, вы существенно снижаете риск возникновения детонации, одновременно увеличивая срок службы своего автомобиля.

Классификация масел в странах Западной Европы и США (классификация по вязкости по методике SAE и по эксплуатационным свойствам по системе API).

В странах Западной Европы и США масла классифицируются по вязкости, определяемой по методике американского общества автомобильных инженеров SAE (Society of Automobile Engineers) и по эксплуатационным свойствам согласно квалификационной системе, разработанной Американским институтом нефти API (American Petroleum Institute).

По SAE моторные масла делятся на летние, зимние и всесезонные. Масла маркируются следующим образом: летние – 20, 30, 40, 50 и 60 (цифра обозначает вязкость при температуре 98,9 °С); зимние OW, 5W, 10W, 15W и 25W (цифра – вязкость масла, а буква "W" – от английского слова Winter (зима)). Для водителей, эксплуатирующих свой автомобиль круглогодично, предпочтительно применять всесезонные (загущенные) масла. Они обозначаются сдвоенным номером, один из которых соответствует зимнему, а другой – летнему классу, например, 10W/50 обозначает, что данное масло при –17,8 °С соответствует по вязкости SAE 10, а при 98,9 °С соответствует SAE 50. Между двумя обозначениями обычно ставят знак дроби или дефис, а иногда и вовсе ничего.

Уровни эксплуатационных свойств по системе классификации американских производителей автомобилей - 2007 год.

API: American Petroleum Institute Американский институт нефти.

Эта система классификации моторных масел была создана в 1969 году Американским институтом топлива (American Petroleum Institute). В народе классификацию API еще называют классификацией по качеству моторных масел. Классификация моторных масел API разделена на две группы:

- Моторные масла для бензиновых двигателей

- Моторные масла для дизельных двигателей

Если моторное масло можно применять в обоих типах двигателей, то такому маслу присваивается два класса – для дизельных и для бензиновых двигателей. На этикетке масла эти классы разделены косой чертой (слеш) – например, API SJ/CF-4. При этом первым ставится тот класс масла, который соответствует более предпочтительному (по мнению производителя автомасла) применению. То есть, в приведенном выше случае, основное предназначение автомасла – для бензиновых двигателей, но при этом производитель допускает его использование и в дизельных моторах. Классы качества моторного масла API: бензиновые двигатели

Спецификация API для бензиновых двигателей

Класс |

Статус |

Назначение |

SM |

Действующий |

Класс утвержден 30 ноября 2004 года. Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC Масла этого класса имеют повышенную стойкость к окислению, улучшенную защиту от износа и отложений, улучшенные низкотемпературные свойства |

SL |

Действующий |

Моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года. В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние. |

SJ |

Действующий |

Моторные масла для использования в бензиновых моторах начиная с 1996 года выпуска. Класс API SJ описывает автомасла, которые используются в бензиновых двигателях, начиная с 1996 года выпуска. Моторные масла этого класса предназначены для использования в бензиновых моторах легковых и спортивных машин, микроавтобусов и легких грузовых машин, которые обслуживаются в соответствии с требованиями производителей автомобилей. SJ предусматривает такие же минимальные стандарты, как и SH, а также дополнительные требования к нагарообразованию и работе при низких температурах. Моторные масла, удовлетворяющие требованиям API SJ, могут применяться в тех случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SH или более ранние. |

Спецификация API для дизельных двигателей

Класс |

Статус |

Назначение |

CJ-4 |

Действующий |

Разработана для тяжелонагруженных двигателей, лицензированная с октября 2006. Отвечает ключевым требованиям по нормам выбросов NOx и твердых частиц для двигателей 2007 года выпуска. На масла CJ-4 вводятся лимиты по некоторым показателям: зольность меньше чем 1,0 %, сера 0,4%, фосфор 0,12%. Новая классификация вмещает требования более ранних категорий API CI-4 PLUS, CI-4, но несет значительные изменения требования в ответ на потребности новых двигателей, которые отвечают новым экологическим стандартам 2007 и более поздних моделей. Моторные масла класса CJ-4 разрабатывались для двигателей, оборудованных самыми современными системами снижения выбросов вредных веществ (сажевые фильтры, системы рециркуляции выхлопных газов и др.) Масла класса CJ-4 имеют улучшенные защитные свойства, повышенную окислительную, низко- и высокотемпературную стабильность, удлиненные интервалы замены. Однако при использовании топлива с содержанием серы более 0,0015% интервалы замены необходимо уменьшить. Масла класса CJ-4 могут заменять масла классов CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4. |

CI-4 |

Действующий |

Класс введен в 2002 году. Эти моторные масла применяются в современных дизельных двигателях с различными видами впрыска и наддува. Моторное масло, соответствующее данному классу, должно содержать соответствующие моюще-диспергирующие присадки и имеет, в сравнении с классом CH-4, повышенную устойчивость к термическому окислению, а также более высокие диспергирующие свойства. Кроме того, такие автомасла обеспечивают существенное уменьшение угара моторного масла за счет снижения летучести и уменьшения испарения при рабочей температуре до 370°C, под воздействием газов. Усилены также требования относительно холодной прокачиваемости, увеличен ресурс зазоров, допусков и уплотнений мотора за счет улучшения текучести автомасла. Класс API CI-4 введен в связи с появлением новых, более жестких требований по экологии и токсичности выхлопных газов, которые предъявляются к двигателям выпускаемым с 1 октября 2002 г. Масла этого класса разработаны для двигателей, имеющих систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) и работающих на дизтопливе с содержанием серы до 0,5 %. Могут заменять масла классов CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4. |

CH-4 |

Действующий |

Класс был введен 1 декабря 1998 года. Моторные масла данного класса применяются в четырехтактных дизельных двигателях, которые эксплуатируются в высокоскоростных режимах и соответствуют требованиям норм и стандартов по токсичности выхлопных газов, принятых в 1998 году. Автомасла API CH-4 соответствуют достаточно жестким требованиям как американских, так и европейских производителей дизельных двигателей. Требования класса специально разработаны для использования в моторах, работающих на высококачественном топливе с удельным содержанием серы до 0,5%. При этом, в отличие от класса API CG-4, ресурс этих моторных масел менее чувствителен к использованию дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%, что особенно актуально для стран Южной Америки, Азии, Африки. Моторные масла API CH-4 соответствуют повышенным требованиям и должны содержать присадки, более эффективно предотвращающие износ клапанов и образование нагара на внутренних поверхностях. Могут применяться, как заменители моторных масел API CD, API CE, API CF-4 и API CG-4 в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. |

CF-2 |

Действующий |

Автомасла, предназначенные для применения в двухтактных дизельных моторах, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Класс введен в 1994 году. Моторные масла этого класса обычно используются в двухтактных дизельных двигателях, которые работают в условиях повышенной нагруженности. Масла API CF-2 должны содержать присадки, которые обеспечивают защиту повышенной эффективности от износа внутренних деталей двигателя, например цилиндров и колец. Кроме того, эти автомасла должны предотвращать накопление отложений на внутренних поверхностях мотора (улучшенная функция очистки). |

CF |

Действующий |

Моторные масла для дизельных двигателей с непрямым впрыском. Классы введены начиная с 1990-го и по 1994-й года. Цифра через дефис означает двух- или четырехтактный двигатель. Класс CF описывает моторные масла рекомендованные к применению в дизельных двигателях с непрямым впрыском, а также других видах дизельных двигателей, которые работают на топливе различного качества, в том числе и с повышенным содержанием серы (например, больше 0,5% от общей массы). Моторные масла, сертифицированные по классу CF, содержат присадки, способствующие более эффективному предотвращению отложений на поршне, износа и коррозии медных (с содержанием меди) подшипников, что имеет большое значение для двигателей этих видов, и могут прокачиваться обычным способом, а также с помощью турбонагнетателя или компрессора. Моторные масла этого класса могут использоваться там, где рекомендуется класс качества CD. |

Классификация моторных масел в России. Нормативная документация.

Классификация российских моторных масел согласно ГОСТ 17479.1–85 подразделяет их на классы по вязкости и группы по назначению и уровням эксплуатационных свойств. Ниже приведено описание отечественной классификации моторных масел ГОСТ 17479.1–85, которым увеличено число классов вязкости и изменены их границы, введены новые группы по назначению и уровням эксплуатационных свойств, а также некоторые наименования. Например, по всему тексту стандарта масла для карбюраторных двигателей называются более точным термином — маслами для бензиновых двигателей.

ГОСТ 17479.1–85 предусмотрено обозначение моторных масел, сообщающее потребителю основную информацию об их свойствах и области применения. Стандартная марка включает следующие знаки: букву М (моторное), цифру или дробь, указывающую класс или классы вязкости (последнее для всесезонных масел), одну или две из первых шести букв алфавита, обозначающих уровень эксплуатационных свойств и область применения данного масла. Универсальные масла обозначают буквой без индекса или двумя разными буквами с разными индексами. Индекс 1 присваивают маслам для бензиновых двигателей, индекс 2 — дизельным маслам.

Классы вязкости моторных масел, установленные ГОСТ 17479.1–85, представлены в таблице 1, а группы по назначению и эксплуатационным свойствам — в таблице 2. Примеры маркировки с пояснением значения ее составных частей облегчат пользование данными таблиц. Так, марка М-6З/10В указывает, что это моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых двигателей (группа В); М-4З/8-В2Г1 — моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей (группа В2) и высокофорсированных бензиновых двигателей (группа Г1); М-14Г2(цс) — моторное масло класса вязкости 14, предназначенное для высокофорсированных дизелей без наддува или с умеренным наддувом. В данном случае после основного обозначения в скобках указана дополнительная характеристика области применения (“цс” означает циркуляционное судовое); аналогично М-14Д (цл20) — моторное масло для высокофорсированных дизелей с наддувом, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, (цл20) — применимое в циркуляционных и лубрикаторных смазочных системах и имеющее щелочное число 20 мг КОН/г.

Класс вязкости |

Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре |

|

100°С |

-18°С, не более |

|

3З |

l3,8 |

1250 |

4З |

l4,1 |

2600 |

5З |

l5,6 |

600 |

6З |

l5,6 |

10400 |

6 |

С 5,6 до 7,0 вкл. |

- |

8 |

7,0 до 9,3 |

- |

10 |

9,3 до11,5 |

- |

12 |

11,5 до 12,5 |

- |

14 |

12,5 до 14,5 |

- |

16 |

14,5 до 16,3 |

- |

20 |

16,3 до 21,9 |

- |

24 |

21,9 до 26,1 |

- |

3З/8 |

7,0 до 9,3 |

1250 |

4З/6 |

5,6 до 7,0 |

2600 |

4З/8 |

7,0 до 9,3 |

2600 |

4З/10 |

9,3 до 11,5 |

2600 |

5З/10 |

9,3 до 11,5 |

6000 |

5З/12 |

11,5 до 12,5 |

6000 |

5З/14 |

12,5 до 14,5 |

6000 |

6З/10 |

9,3 до 11,5 |

10400 |

6З/14 |

12,5 до 14,5 |

10400 |

6З/16 |

14,5 до 16,3 |

10400 |

Таблица 2

Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам (ГОСТ 17479.1-85) |

||

Группа |

Рекомендуемая область применения |

|

А |

|

Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели |

Б |

Б1 |

Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников |

Б2 |

Малофорсированные дизели |

|

В |

В1 |

Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют окислению масла и образованию отложений всех видов |

В2 |

Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и способности предотвращать образование высокотемпературных отложений |

|

Г |

Г1 |

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию отложений всех видов и коррозии |

Г2 |

Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений |

|

Д |

Д1 |

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г1 |

Д2 |

Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений |

|

Е |

Е1 |

Высокофорсированные бензиновые двигатели и дизели, работающие в эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел групп Д1 и Д2. |

Е2 |

Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами |

|

В прежней нормативной документации дополнительные характеристики условий применения и особенностей свойств масел вводились в стандартные обозначения без скобок (М-8Г2к, М-10ДМ, М-16ДР и т.п.), иное назначение масла обозначала группа Е (раньше так обозначали цилиндровые масла для лубрикаторных смазочных систем крейцкопфных дизелей), употреблялись и нестандартные марки (МТ-16п, М-16ИХП-3). Поскольку старые марки содержатся в многочисленных инструкциях по эксплуатации техники, нормативной документации на масла, картах смазки и другой документации, не представляется возможным единовременно исключить все ранее принятые обозначения. В таблице 2 приведены данные о соответствии обозначений марок моторных масел по ГОСТ 17479.1–85 и принятых ранее в нормативных документах. Нередко возникает необходимость решения вопросов взаимозаменяемости отечественных и зарубежных моторных масел, например, когда необходимо выбрать отечественное масло для импортной техники или зарубежное масло для экспортируемой отечественной техники. Общепринятой в международном масштабе стала классификация моторных масел по вязкости Американского общества автомобильных инженеров — SAE J300. Уровень эксплуатационных свойств и область применения зарубежные производители моторных масел в большинстве случаев указывают по классификации АРI (Американский институт нефти). ГОСТ 17479.1–85 в справочных приложениях дает примерное соответствие классов вязкости и групп по назначению и эксплуатационным свойствам, изложенным в ГОСТе, классам вязкости по SAE и классам АРI по условиям и областям применения моторных масел. Следует подчеркнуть, что речь идет не об идентичности, а только об ориентировочном соответствии. Данные табл. 3 дают возможность, зная стандартную марку отечественного масла, выбрать его зарубежный аналог или, зная характеристики импортного масла по классификациям SAE J300 и АРI, найти его ближайший отечественный аналог. Классы вязкости SAE в большинстве случаев имеют более широкие диапазоны кинематической вязкости при 100 °С, чем классы вязкости по ГОСТ 17479.1–85. По этой причине одному классу SAE могут соответствовать два смежных класса по ГОСТ 17479.1–85. В таком случае предпочтительно указать аналог, имеющий самое близкое фактическое значение вязкости по проспектным данным или нормативной документации на данный продукт.

Таблица 3

-

Соответствие классов вязкости и групп моторных масел по ГОСТ 17479.1–85 и классификациям SAE и АРI

Класс вязкости

по ГОСТ 17479.1–85

по SAE

3з

5W

4з

10W

5з

15W

6з

20W

6

20

8

20

10

30

12

30

14

40

16

40

20

50

24

60

3з/8

5W-20

4з/6

10W-20

4з/8

10W-20

4з/10

10W-30

Когда автомобиль сильнее загрязняет атмосферный воздух: при движении под уклон или на подъем?

Назначение моторных масел и основные требования, предъявляемые к ним.

Классификация моторных масел согласно ГОСТ 17479.1 подразделяет их на классы по вязкости и группы по назначению и уровням эксплуатационных свойств.

Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам ( ГОСТ 17479.1) |

||

Группа |

Рекомендуемая область применения |

|

А |

|

Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели |

Б |

Б1 |

Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников |

Б2 |

Малофорсированные дизели |

|

В |

В1 |

Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют окислению масла и образованию отложений всех видов |

В2 |

Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и способности предотвращать образование высокотемпературных отложений |

|

Г |

Г1 |

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию отложений всех видов и коррозии |

Г2 |

Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений |

|

Д |

Д1 |

Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г1 |

Д2 |

Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений |

|

Е |

Е1 |

Высокофорсированные бензиновые двигатели и дизели, работающие в эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел групп Д1 и Д2. |

Е2 |

Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами |

|

В прежней нормативной документации дополнительные характеристики условий применения и особенностей свойств масел вводились в стандартные обозначения без скобок (М-8Г2к, М-10ДМ, М-16ДР и т.п.), иное назначение масла обозначала группа Е (раньше так обозначали цилиндровые масла для лубрикаторных смазочных систем крейцкопфных дизелей), употреблялись и нестандартные марки (МТ-16п, М-16ИХП-3). Поскольку старые марки содержатся в многочисленных инструкциях по эксплуатации техники, нормативной документации на масла, картах смазки и другой документации, не представляется возможным единовременно исключить все ранее принятые обозначения. В таблице 3 приведены данные о соответствии обозначений марок моторных масел по ГОСТ 17479.1 и принятых ранее в нормативных документах.

Нормативные документы на бензины, содержащие в качестве октанповышающих добавок оксигенаты.

ГОСТ 29040-90

Октановое число современных бензинов может быть больше 100 %. Что используется в качестве эталонного топлива при определении октанового числа таких бензинов по моторному и исследовательскому методу ?

Основную роль в обеспечении работы двигателя без детонации играет детонационная стойкость топлива, оцениваемая его октановым числом (ОЧ). Чем выше ОЧ используемого топлива, тем при прочих равных условиях менее вероятно возникновение детонации.

Октановое число. Октановое число топлива есть условная единица измерения его детонационной стойкости, численно равная процентному (по объему) содержанию изооктана в смеси с нормальным гептаном в эталонной смеси (эталонном топливе), эквивалентной по детонационной стойкости данному топливу при стандартных условиях испытания. Детонационную стойкость изооктана принимают равной 100. Детонационную стойкость гептана принимают равной нулю. Варьируя содержание этих компонентов в эталонной смеси, можно изменять се детонационную стойкость в диапазоне от 0 до 100. Например, если в эталонной смеси содержится по объему 76 % изооктана и 24 % гептана, то ОЧ такой смеси равно 76.

В зависимости от условий испытаний топлив различают моторный и исследовательский методы определения ОЧ.

Моторный метод имитирует работу двигателя на форсированных режимах при достаточно больших и длительных нагрузках, характерных для междугородного движения транспорта; исследовательский метод — при меньших нагрузках, характерных для внутригородского движения. Полученные различными методами значения ОЧ отличаются друг от друга, поэтому в их обозначения вводят соответствующие индексы: ОЧМ — октановое число, полученное по моторному, ОЧИ — октановое число по исследовательскому методу.

Разность между ОЧИ и ОЧМ называют чувствительностью бензина. Эта величина характеризует возможные отклонения детонационной стойкости бензина в реальных условиях эксплуатации от стойкости, определенной лабораторными методами.

Основные требования, предъявляемые к дизельному топливу.

Дизельное топливо представляет собой смесь получаемых при переработке нефти жидких углеводородов с различными температурами кипения. Достаточно высокая теплота сгорания позволяет автомобилям с дизельными двигателями (которые на 25—30% экономичнее бензиновых) иметь большой запас хода — 600 км и более.

Дизельное топливо должно удовлетворять следующим основным I требованиям:

определенный фракционный состав для обеспечения хорошего смесеобразования в цилиндрах двигателя. Так, 50% дизельного зимнего топлива должно выкипать при температуре до 250°С, а летнего — до 280°С. Эти температуры оказывают влияние на пусковые свойства топлива: чем больше в нем относительно легких фракций, тем быстрее оно испаряется после впрыска, обеспечивая лучшую полноту сгорания, малую дымность и более легкий пуск дизеля. Более высокая температура свидетельствует о присутствии в топливе тяжелых фракций, которые ухудшают процесс смесеобразования, способствуя повышению расхода топлива, увеличению дымности выпуска отработавших газов и образованию нагара;

определенная вязкость, необходимая для обеспечения смазки топливной аппаратуры. При недостаточной вязкости ухудшаются условия смазки трущихся деталей. Чрезмерно высокая вязкость затрудняет подачу и впрыск топлива в цилиндры двигателя. Кроме того, ухудшаются условия смесеобразования в цилиндрах из-за уменьшения глубины проникновения струи топлива в камеру сгорания;

низкая температура застывания, обеспечивающая надежность работы двигателя зимой. Данный показатель характеризует потерю подвижности топлива: при достижении температуры застывания невозможна подача топлива в цилиндры двигателя. Температура застывания летнего топлива должна быть не выше -10°С, зимнего — не выше-35°С, арктического — не выше -55°С.

низкая температура самовоспламенения, обеспечивающая легкий пуск холодного двигателя;

наименьший период задержки воспламенения, который способ¬ствует обеспечению мягкой работы дизеля (что возможно при воспламенении топлива сразу же после поступления в цилиндры первых его частиц). Запаздывание воспламенения ведет к одновременному сгоранию значительного количества топлива, вызывающему резкое нарастание давления в цилиндрах и жесткую работу двигателя.

Охлаждающие жидкости. Антифризы этиленгликолевые. Карбоксилаты. Требования к охлаждающим жидкостям. Основные показатели качества.

Перечислите недостатки, связанные с использованием в двигателе топлив со слишком низкими и избыточно высокими ЦЧ.

Перечислите отрицательные и положительные изменения в свойствах масла при его окислении.

Перечислите физические отличия и области возможного использования нефтяных фракций с количеством атомов углерода в молекуле С8 и С25.

Фракция бензина состоит из углеводородов, содержащих от пяти до десяти атомов углерода в молекулах (предельные углеводороды от пентанов до деканов, циклопентан, циклогексан и бензол) . Бензин используется в качестве горючего двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве растворителя. Лигроин (тяжелый бензин, состав С8 — С14) используется в качестве горючего для тракторов. Керосиновая фракция (С10 — С16) применяется как горючее для тракторов, реактивных самолетов и ракет. Фракция газойль (С18 — С25) используется в качестве

дизельного топлива.

Почему в бензиновых двигателях на режимах, близких к холостому ходу, в отработавших газах увеличивается концентрация СО и CnHm ?

Почему в качестве топлива для ДВС не используют пиротехнические составы (например, порох)?

Почему дизель может работать при значительно более высоких значениях

,

чем бензиновый двигатель, и не должен

работать при

,

чем бензиновый двигатель, и не должен

работать при

1?

1?Почему для дизельных топлив и зимних видов бензинов не нормирована величина температуры начала кипения?

Почему использование газообразных топлив увеличивает долговечность цилиндро-поршневой группы?

Все более широкое использование автомобилей, работающих на газообразном топливе, с каждым годом повышает актуальность определения оптимального срока службы масла в их двигателях. Почему это важно?

Прежде всего из-за особенностей двигателей с искровым зажиганием, работающих на газообразном топливе, по сравнению с дизельными и бензиновыми, а также из-за особенностей самого газообразного топлива. Оно, как и продукты его сгорания, в большинстве случаев не содержат абразивных и сернистых соединений.

Например, в бензине количество абразивных загрязняющих примесей в среднем составляет 0,002°/о, а содержание серы 0,1 — 0,15°/о. В газообразном же топливе эти показатели в 4—5 раз ниже. В двигателях газобаллонных автомобилей полнота сгорания топлива значительно выше, чем в бензиновых. Это резко снижает количество продуктов неполного сгорания топлива.

Загрязнение масла и образование углеродистых отложений на деталях двигателя в значительной мере обусловлено прорывом продуктов неполного сгорания топлива из камеры сгорания в картер, поэтому резкое снижение частично окисленных углеводородов топлива и сажи в картерных газах двигателей газобаллонных автомобилей способствует меньшему загрязнению масла и нагарообразованию на деталях. При равных мощностных показателях двигателей количество загрязняющих примесей в масле при использовании газообразного топлива примерно в 5 раз меньше, чем при использовании бензина.

Газообразное топливо не требует антидетонационных присадок типа тетраэтилсвинца и состоит в основном из углеводородов пропана и бутана. Бензин же представляет собой смесь около 200 различных углеводородов. У двигателя, работающего на газообразном топливе, по сравнению с тем же двигателем, работающем на бензине, резко уменьшается выделение окиси углерода и углеводородов, оказывающих значительное влияние на процесс старения моторного масла и нагарообразования на поршнях.

При использовании газообразных топлив наблюдается уменьшение износа деталей цилиндро-поршневой группы двигателя. Это позволяет увеличить ресурс двигателя газобаллонного автомобиля по сравнению с бензиновым. Такое снижение износа происходит вследствие улучшения условий смазки пары гильза - верхнее поршневое кольцо, так как газообразное топливо не смывает масляную пленку.

В результате меньшего загрязнения масла и снижения нагарообразования и лаковых отложений на деталях двигателей газобаллонных автомобилей сроки службы их моторных масел могут быть в 1,5-6 раз большими по сравнению с маслами двигателей, работающих на жидком топливе. Одновременно с этим моторесурс двигателей увеличивается в 1,3-1,5 раза, трудоемкость их технического обслуживания снижается примерно на 20°/о.

Почему при использовании газообразных топлив снижается токсичность отработавших газов?

Газообразное топливо в смеси с воздухом имеет более широкие пределы воспламеняемости по составу, что позволяет использовать более бедные горючие смеси, тем самым улучшить полноту сгорания топлива, снизить токсичность отработавших газов.

При каких видах деструктивной переработки нефти практически исключено образование непредельных углеводородов и почему?

Нефть перерабатывают с целью придания получаемым из нее нефтепродуктам требуемых свойств. Важнейшим показателем качества нефтепереработки является обеспечение максимального выхода из исходного сырья товарных нефтепродуктов. Этот показатель характеризует «глубину переработки» нефти. В настоящее время по топливам для двигателей внутреннего сгорания он достигает 80 %. Разработаны новые, перспективные технологии, обеспечивающие его дальнейший рост. Имеется два вида переработки нефти, основаны на использовании физических и химических превращений в исход ном сырье. Первый, заключающийся в выделении из нефти углеводородов, выкипающих в определенном диапазоне температур, носит название прямой перегонки или дистилляции. Второй основан на переработке нефти и нефтепродуктов с помощью термических и термокаталитических процессов, обеспечивающих получение углеводородов с физико-химическими свойствами, отличными от свойств исходных продуктов (в этих процессах происходит разрушение — деструкция — углеводородных молекул сырья, поэтому такие процессы называют деструктивными). Прямая перегонка (дистилляция) нефти является первичным процессом ее переработки и заключается в вы делении из нефти отдельных фракций,- которые называют дистиллятами. Фракцию нефти, выкипающую в диапазоне температур 35 — 205 С, называют бензиновой, 110 — 230 °С — лигроиновой; 140 — 300 °С —

керосиновой; 170 —360 °С— дизельной. Природная нефть содержит в среднем 10—15% бензиновых, 15 — 20% лигроиновых и керосиновых и 15 — 20% фракций дизельного топлива.

Термическая и термокаталитическая переработка нефти и нефтепродуктов применяется для увеличения количества и повышения качества топливных фракций, получаемых из нефти (выход бензиновых фракций может достичь 60 % и более). Термическая переработка осуществляется в процессах пиролиза и крекинга. Основа этих процессов заключается в расщеплении (деструкции) тяжелых углеводородных молекул на более легкие. В качестве сырья для пиролиза используют керосин и более высококипящие фракции нефти. Конечными продуктами являются сложная смесь жидких углеводородов (главным образом ароматических) и непредельных газообразных углеводородов. Крекинг осуществляется путем нагрева обрабатываемого сырья до определенной температуры без доступа воздуха. Процесс может проходить в присутствии катализатора (каталитический крекинг) или без него (термический крекинг). Термический крекинг проходит при температуре 450 —500 °С и давлении 2 — 5 МПа. Наряду с расщеплением тяжелых углеводородов при термическом крекинге протекают процессы синтеза, которые обусловливают создание высокомолекулярных продуктов. При термическом крекинге образуются также отсутствующие в природной нефти непредельные углеводороды. В нефтехимическом производстве основное значение имеют термокаталитические процессы превращения нефтяного сырья каталитический крекинг, гидрокрекинг и риформинг. Эти процессы направлены на получение высококачественных топлив и ароматических углеводородов. ^ Каталитический крекинг проходит при температурах 450 — 500 °С и давлении, близком к атмосферному, на модифицированных алюмосиликатных катализаторах (представляющих собой гранулы с высокоразвитой поверхностью 600 м /г). В качестве сырья используют тяжелые нефтяные дистилляты (tкип = 300 — 550 °С). Гидрокрекинг —разновидность каталитического крекинга, проводимого в атмосфере водорода. Реакция проходит при давлении 0,14 —0,18 МПа и температуре 450 — 550 °С. В этом процессе непредельные углеводороды превращаются в предельные. Одновременно предотвращается образование высокомолекулярных смолистых веществ. Достоинством гидрокрекинга является также и то, что имеющиеся в сырье сернистые и кислородные гетероорганические соединения, расщепляясь, реагируют с водородом с образованием сероводорода и воды. Сероводород отмывается слабощелочной водой. Применение гидрокрекинга позволяет получать высококачественные продукты (в том числе дизельное топливо) из тяжелых нефтяных остатков, углеводородных смол и т.п. В зависимости от режима гидрокрекинга (давления, температуры, скорости подачи сырья) можно целенаправленно получать конечные продукты различного фракционного и группового составов. Выполняя последовательно несколько операций гидрокрекинга, можно получать все более легкие полуфабрикаты нефтепродуктов. Например, из бензиновых фракций могут быть получены пропанбутановые. Риформинг используют для получения полуфабрикатов высоко качественных автомобильных бензинов из тяжелых бензиновых фракций с температурами кипения свыше 110°С. При риформинге происходит изомеризация (образование предельных углеводородов с разветвленной углеводородной цепью) и ароматизация (образование ароматических углеводородов) исходного сырья, что способствует обогащению конечных продуктов компонентами с высокими эксплуатационными свойствами. Процесс риформинга проходит на катализаторе при температуре 470 — 530 С и давлении 2 — 4 МПа. Если в качестве катализатора при риформинге используют со единения платины (алюмоплатина), то такой процесс носит название платформинг. Параметры процесса: температура 370—420 °С, давление 3,5 МПа. Сырье для платформинга должно быть очищено от сернистых соединений, так как сера «отравляет» платиновый катализатор. Наиболее часто это осуществляется гидроочисткой (см. ниже).

Гидроформинг — разновидность риформинга, предназначенная для увеличения количества ароматических углеводородов. Процесс заключается в дегидрировании и одновременной циклизации углеводородов, имеющихся в исходном сырье. Сырьем для гидроформинга являются тяжелые топливные фракции. Тяжелые остатки от деструктивных методов переработки используют в процессах полукоксования и коксования, а также в качестве добавки к металлургическому коксу.

где их нет-нигде не написано(

Приемо-сдаточные и контрольные анализы дизельных и реактивных топлив.

Приемо-сдаточные и контрольные анализы автомобильных и авиационных бензинов.

-

Вид нефтепродукта

Приемо-сдаточный анализ

Контрольный анализ

1

2

3