- •3. Причины и характер несимметрии в электрической сети

- •7. Устройство и основные элементы вл

- •8 Конструкция проводов и тросов

- •9 Изоляторы и их конструкция

- •10. Классификация кл, маркировка.

- •11 Конструкция силового кабеля.

- •12 Методы определения места повреждения кабеля

- •13 Силовые трансформаторы

- •14 Определение удельных механических нагрузок проводов и тросов.

- •15. Климатические условия.

- •16. Уравнение стрелы провеса и стрелы провода в пролете.

- •17. Основное состояние провода в пролете.

- •18. Задачи расчета механической части воздушных линий

- •20.1 Заземление и грозозащита

- •21. Основные направления развития кабельной техники

- •22.1 Одноцепная и многоцепная вл. Конструкции вл с изолированными проводами

- •23.1 Фундаменты

13 Силовые трансформаторы

статическое

электромагнитное устройство, имеющее

две или более индуктивно связанных

обмоток и предназначенное для

преобразования посредством электромагнитной

индукции одной(первичной)системы

переменного тока в другую(вторичную)систему

переменного тока. В общем случае вторичная

система переменного тока может отличаться

любыми параметрами: величиной напряжения

и тока, числом фаз, формой кривой

напряжения(тока), частотой. Наибольшее

применение в электротехнических

установках, а также в энергетических

системах передачи и распределения

электроэнергии имеют силовые

трансформаторы, посредством которых

изменяют величину переменного напряжения

и тока. При этом число фаз, форма кривой

напряжения(тока) и частота остаются

неизменными. Простейший силовой

трансформатор состоит из магнитопровода

(сердечника, выполненного из ферромагнитного

материала(обычно листовая электротехническая

сталь), и двух обмоток, расположенных

на стержнях магнитопровода. Одна из

обмоток присоединена к источнику

переменного тока на напряжение U, эту

обмотку называют первичной. К другой

обмотке подключен потребитель ZH, ее

называют вторичной. Действие трансформатора

основано на явлении электромагнитной

индукции. При подключении первичной

обмотки к источнику переменного тока

в витках этой обмотки протекает переменный

ток I1,который создает в магнитопроводе

переменный магнитный поток Ф. Замыкаясь

в магнитопроводе, этот поток сцепляется

с обеими обмотками(первичной и вторичной)

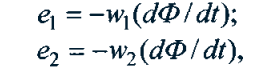

и индуктирует в них ЭДС: Где

ώ1иώ2—число витков в первичной и вторичной

обмотках трансформатора.При подключении

нагрузки ZHк выводам вторичной обмотки

транс-форматора под действием ЭДС е1 в

цепи этой обмотки создается токI2 , а на

выводах вторичной обмотки устанавливается

напряжениеU2. В повышающих трансформаторахU2

> U1, а в понижающихU2 <U1.

Трансформаторы различают по классам

напряжений. Основная обмотка, имеющая

наибольшее номинальное напряжение,

является обмоткой высшего напряжения(ВН),

а имеющая наименьшее номинальное

напряжение – обмоткой низшего напряжения

(НН). Обмотку трансформатора, имеющую

номинальное напряжение, занимающее

промежуточное положение между обмотками

ВН и НН, называют обмоткой среднего

напряжения (СН).Трансформатор с двумя

гальванически не связанными обмотками

называют двухобмоточным, с тремя –

трехобмоточным.

Где

ώ1иώ2—число витков в первичной и вторичной

обмотках трансформатора.При подключении

нагрузки ZHк выводам вторичной обмотки

транс-форматора под действием ЭДС е1 в

цепи этой обмотки создается токI2 , а на

выводах вторичной обмотки устанавливается

напряжениеU2. В повышающих трансформаторахU2

> U1, а в понижающихU2 <U1.

Трансформаторы различают по классам

напряжений. Основная обмотка, имеющая

наибольшее номинальное напряжение,

является обмоткой высшего напряжения(ВН),

а имеющая наименьшее номинальное

напряжение – обмоткой низшего напряжения

(НН). Обмотку трансформатора, имеющую

номинальное напряжение, занимающее

промежуточное положение между обмотками

ВН и НН, называют обмоткой среднего

напряжения (СН).Трансформатор с двумя

гальванически не связанными обмотками

называют двухобмоточным, с тремя –

трехобмоточным.

14 Определение удельных механических нагрузок проводов и тросов.

На

провода и тросы ВЛ действуют механические

нагрузки, направленные по вертикали

(от собственного веса и гололеда) и по

горизонтали (от ветра). При расчетах на

механическую прочность в качестве

исходных данных используются удельные

механические нагрузки на провода. Под

удельной нагрузкой понимают равномерно

распределенную вдоль пролета провода

механическую нагрузку, отнесенную

к единице длины и поперечного сечения,

удельная нагрузка выражается в

ньютонах и относится к проводу длиной

1

м и сечением 1 мм2.

В расчетах используются следующие

удельные нагрузки:удельная

нагрузка от собственного веса провода

— зависит от его материала и равна,

Н/м3

1=

1= где Gо

— масса провода, кг/м; F

— расчетное или действительное

сечение провода, несколько отличающееся

от номинального сечения, учитываемого

при электрических расчетах, м2;

9,81 м/с2

— ускорение силы тяжести. удельная

нагрузка от веса гололеда у2

определяется как объем пустотелого

цилиндра гололеда, умноженный на

9,81g0

и деленный на сечение провода F:

где Gо

— масса провода, кг/м; F

— расчетное или действительное

сечение провода, несколько отличающееся

от номинального сечения, учитываемого

при электрических расчетах, м2;

9,81 м/с2

— ускорение силы тяжести. удельная

нагрузка от веса гололеда у2

определяется как объем пустотелого

цилиндра гололеда, умноженный на

9,81g0

и деленный на сечение провода F:

удельная

нагрузка от собственного веса провода

и веса гололеда.

1

и

действуют вертикально, т. е. в одном

направлении, и складываются арифметически:

действуют вертикально, т. е. в одном

направлении, и складываются арифметически:

=

= +

удельная

нагрузка от давления ветра

на провод без гололеда

определяется

следующим выражением:

+

удельная

нагрузка от давления ветра

на провод без гололеда

определяется

следующим выражением:

где

v

— скорость

ветра, м/с; qv

— скоростной

напор Па; qv

= /l,6;

/l,6;

— коэффициент неравномерности

скоростного напора по пролету ВЛ, k1—

коэффициент влияния длины пролета,

Сх

— аэродинамический коэффициент лобового

сопротивления провода. удельная

нагрузка

от давления ветра на провод с гололедом

определяется

выражением, аналогичным :

— коэффициент неравномерности

скоростного напора по пролету ВЛ, k1—

коэффициент влияния длины пролета,

Сх

— аэродинамический коэффициент лобового

сопротивления провода. удельная

нагрузка

от давления ветра на провод с гололедом

определяется

выражением, аналогичным :

результирующая

удельная нагрузка от веса провода и

давления ветра на провод без гололеда

— равна геометрической сумме

действующих на провод вертикальной

и

горизонтальной

нагрузок

нагрузок

результирующая

удельная нагрузка от давления ветра,

веса

провода

и гололеда

составляет

результирующая

удельная нагрузка от давления ветра,

веса

провода

и гололеда

составляет