- •21. Загальна характеристика основних напрямів діяльності менеджменту. Визначення головних технологій системи менеджменту.

- •22. Керівництво персоналом організації як базова складова менеджменту.

- •23. Управління системою маркетингу і основні вимоги до її розвитку

- •24. Операційний менеджмент як техніко-економічна складова в загаліній концепії менеджмента.

- •Этапы развития

- •25. Соціально-економічні умови фомування і розвитку основних шкіл менеджменту.

- •26. Управлінський процес як процес взаємодії суб’єкт і об’єкту. Субєктивно – суб’єктивний характер управлінської взаємодії. Категорія «Контр управління».

- •27. Школа наукового менеджменту. Принципи менеджменту ф.У.Тейлора.

- •28. Головні висновки Хоторнского експерименту е. Мейо.

- •29. Ділова організація як життєздатна система. Пріорітетні цілі організації.

- •30. Поняття ефекту організаціонної синергії. Базові компоненти досягнення ефекту організаціонної синергії.

- •31. Аналіз і характеристика школи людських відносин.

- •32. Принципи функціонування лінійної, функціональної структури. Поцеси централізації і децентралізації.

- •1. Линейная структура управления Особенности и области применения

- •Преимущества и недостатки

- •2. Функциональная структура управления Особенности и области применения

- •Преимущества и недостатки

- •33. Концепція і основні піходи до визначення спеціалізації управлінської діяльності.

- •34. Функціональна і міжфункціанальна підготовка управлінського персоналу. Відмінність управлінських технологій по рівнях управління. Граничній компетенції керівника.

- •35. Інноваціонная школа менеджменту Питера Друкера

- •36. Формування інноваціонной школи Генрі Тауна.

- •37. Виробнича орієнтація і причини кризи Великої депресії. Показники якості в період виробничої орієнтації.

- •38. Поняття рівнів професійної компетенції кадрів менеджменту і критерії її оцінки.

- •39. Збутова орієнтаціяі причини кризи 50-60 років. Ринкова орієнтація і методи комерційної діяльності, вживані і її період.

- •40. Основні мотиви функціональної підготовки управлінських кадрів

- •41. Формування адекватного середовища системи менеджменту.

- •42. Рівні спеціалізації і характер професійних знань управлінського персоналу.

- •43. Основні проблеми розвитку процесу професіоналізації управлінської діяльності в Україні.

- •44. Проаналізуйте поняття: точки критичної активності, скалярний ланцюг, релевантна інформація. Функціональна характеристика процесу управління.

- •45. Підходи до аналізу мотивації персоналу. Маслоу(піраміда). Макегор (теорія х и у), у. Оучи ( теорія z). Теория «х» и «y» д. МакГрегора

- •46. Характеристика книги п. Друкера «Завдання менеджменту в 21 ст.»

- •47. Аналіз адміністративної школи менеджменту. Принципи Файоля.

- •48. Аналіз принципів г. Емерсона та г.Форда

- •49. Проаналізувати схему: людина, природа, соціум

- •50. Аналіз понять менеджмент

- •51. Школа біхевіоріського підходу

- •52. Система фосстис та вплив н сучасну модель менеджмента.

- •53. Аналіз школи нот.

- •54. Тектологія Богданова. Аналіз та сутність

- •Глава I.

- •Глава II.

- •Глава III.

- •60. Сучасна структура менеджмент – освіти в Україні.

- •61. Основні направлення діяльності менеджмент – організації.

- •62. Сучасна трактовка принципів менеджменту.

- •63. Аналіз поняття управлінська компетенція.

- •64. Порівняльна характеристика етапів криз менеджменту

- •65. Поняття управлінської команди.

- •66. Аналіз поняття управлінський процес, точки критичної активності, скалярний ланцюг, релевантна інформація

- •67. Порівняльна характеристика історичних предпосилок менеджменту.

- •68. Людський капітал як фактор кнкурентноспроможності системи менеджменту

- •69. Рівні співвідношення людської енергії (таблиця, її аналіз)

- •70. Ключеві характеристики функціональної специфіки менеджменту

- •71. Характеристика «суб*єктно-об*єктної» взаємодії в менеджменті. Параметри ефективності і зміст системи стосунків «суб*єкт-об*єкт»

- •72. Поняття національної господарської традиції і розвиток системи менеджменту. Менеджмент як частина культури суспільства і умви формування високих професійних стандартів упрвлінскьої діяльності.

- •73. Концепція механізму корпоративного самофінансування. Показники ефективності і форми управлінського супроводу. Поняття і характеристика нової якості менеджменту.

- •74. Поняття управлінського капіталу.

- •75. Принципи та аналіз професійної бізнес-освіти в Україні.

26. Управлінський процес як процес взаємодії суб’єкт і об’єкту. Субєктивно – суб’єктивний характер управлінської взаємодії. Категорія «Контр управління».

Система управления – это совокупность элементов, образующих иерархию контуров циркуляции и преобразования информации в процессе реализации концепции управления, направленная на обеспечение соответствия предпринимаемых действий установленным планам организации.

Г. Эмерсон утверждал, что «правильные принципы в руках посредственных людей сильнее бессистемных и случайных попыток гения …». Современные принципы управления или принципы управления организацией, определяющие требования к системе, структуре и организации процесса, в наиболее полном виде сформулировали Г. Кунц и С. О’Дон¬нел (1981). Наиболее важные из них:

1) оптимального сочетания централизации и децентрализации;

2) коллегиальности;

3) научной обоснованности;

4) плановости;

5) сочетания прав, обязанностей и ответственности;

6) частной автономии или свободы действий;

7) иерархичности и обратной связи.

В рамках управления качеством проводится непрерывный мониторинг и анализ бизнес-процессов, который ориентирован на совершенствование:

• взаимоотношений с клиентами;

• внутрихозяйственной деятельности;

• финансового обеспечения;

• инновационной деятельности, развития организации и обучения персонала.

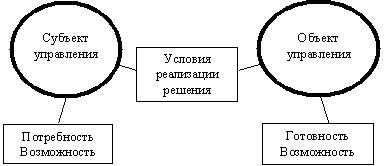

Выше отмечалось, что в самом общем виде управление представляет собой определенный тип взаимодействия между двумя участниками, один из которых в этом взаимодействии –субъект управления, а второй – объект управления (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Субъект и объект управления

Два момента характеризуют взаимодействие между субъектом и объектом управления:

1) субъект управления направляет объекту управления импульсы взаимодействия, которые содержат в себе в явном или косвенном виде информацию относительно того, как должен функционировать в дальнейшем объект управления. Эти импульсы чаще всего называются управленческими командами;

2) объект управления получает управленческие команды и функционирует в соответствии с содержанием данных команд.

В процессе взаимодействия необходимо наличие у субъекта управле¬ния потребности и возможности управлять, а также наличие у объекта управления готовности и возможности выполнять команды, которые формируют отношения управления (Виханский и Наумов, 1996).

В рамках организации субъектом управления, то есть носителем власти, является руководитель, который в силу принятой в организации концепции управления (уровня централизации и децентрализации) может делиться полномочиями и ответственностью с нижестоящими по управленческой иерархии руководителями.

Что же касается СУ, то в качестве объектов управления могут выступать подразделения организации, специалисты, писаные и неписаные правила функционирования организации, используемые в процессе производства ресурсы и т.д.

Для того чтобы взаимодействие между субъектом и объектом управления было эффективным, необходимо выполнение ряда условий.

Во-первых, они должны соответствовать друг другу, быть совместимыми. Это позволит им полностью реализовать свои потенциальные возможности, избежать многих сбоев и «накладок». Легко представить себе, например, такой случай, когда человек, сам по себе умный и способный, становится руководителем в той области деятельности, которую плохо знает. Понятно, что решения, принимаемые им, окажутся малопонятными для подчиненных, и последние не смогут трудиться с необходимой отдачей. Если руководитель и подчиненный не будут совместимы психологически, то рано или поздно между ними начнутся конфликты, которые окажут самое негативное влияние на результаты работы.

Во-вторых, в рамках единства субъект и объект управления должны обладать относительной самостоятельностью. Предусмотреть все необходимые действия в конкретных ситуациях из-за удаленности от места событий, незнания деталей, интересов объекта и его возможных психологических реакций, особенно в непредвиденных обстоятельствах, как правило, затруднительно. Поэтому принятые наверху решения могут быть неоптимальными.

В-третьих, субъект и объект управления должны осуществлять между собой двустороннее взаимодействие, определенным образом реагируя на информацию, полученную от другой стороны. Это облегчает корректировку последующих шагов, которые обеспечивают их приспособление к изменению внешней среды и друг к другу.

В-четвертых, как субъект, так и объект управления должны быть заинтересованы в четком взаимодействии (один - в получении необходимых в данной ситуации команд, другой - в своевременном и точном их исполнении). Подобная ситуация возникает в том случае, когда личные цели участников управленческого процесса будут совпадать и одновременно соответствовать объективным целям объекта управления. Ведь возможность субъекта управлять обусловлена готовностью объекта следовать поступающим командам.

Субъект-субъектное взаимодействие (общение в широком смысле) включает в себя коммуникацию как обмен информацией (общение в узком смысле), взаимодействие как обмен действиями и восприятие людьми друг друга. Коммуникация на основе некоторой совместной деятельности неизбежно предполагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных усилиях.

Как мы знаем, воздействовать в организации можно только через передачу информации (указания, сообщения, документы и т.д.). Думаю, Вы согласитесь со мной, что можно рассматривать управление как процесс постоянного получения, переработки, выработки и передачи информации.

Для того чтобы нам было легче воспринять сам процесс управления, существует модель «Контур управления» (рис. 1). Именно она отражает всю цикличность действий руководителя и острую необходимость четко следовать заданной последовательности действий.

Как мы видим, модель «Контур управления» помогает представить управление как целостный процесс и более конкретно определяет работу руководителя.

Четыре ключевых элемента процесса управления отражают, что любая деятельность:

начинается с постановки цели (1-ый этап контура управления),

после этого необходимо спланировать действия по достижению этой цели и организовать реализацию этих действий (2-ой этап контура управления);

после чего руководителю важно сосредоточиться на мониторинге и контроле промежуточных результатов и эффективности процесса (3-ий этап контура управления);

для своевременного внесения корректирующих действий в случае отклонений (4-ый этап контура управления).

МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ SMART ЦЕЛЕЙ

Цель - это модель желаемого результата в конкретной точке будущего.

Методика постановки SMART-целей - самая известная в целеполагании. В переводе с английского «smart» означает «умный» с оттенком «хитрый», «смекалистый». В нашем случае это слово является аббревиатурой, которую ввел Питер Друкер.

SMART содержит в себе 5 критериев постановки целей:

Критерии цели:

S (specifik) - конкретными - ясными и четкими в отношении того, что должно быть достигнуто

M (measurable) - измеримыми - указывать, в чем и как будет измеряться успех

A (agreed) - согласованными - с целями и миссией организации и с любым, кто может повлиять на результат ее достижения

R (realistik) - реалистичными - достижимыми с учетом имеющихся ограничений

T (timed) - определенными по времени - для достижения цели устанавливается необходимое время.

Важные инструменты планирования:

• Карта памяти - первичный инструмент планирования, который служит для определения задач, которые следует выполнить

• Дерево задач позволяет определить контрольные показатели деятельности, которые необходимо отслеживать при реализации плана

• Диаграмма Ганта (Ganttchart) позволяет составить рабочий план действий и распределить людей и другие ресурсы, необходимых для выполнения задач

Этап №3. Обязательно проводите мониторинг движения к цели

Согласитесь, ведь недостаточно просто определить эти параметры: Вам необходимо убедиться, что требуемое продвижение действительно ЕСТЬ. Для этого на всем протяжении задачи или проекта следует проверять, что происходит, и сравнивать реальное продвижение с параметрами.

Мониторинг включает в себя обращение к целям, поставленным на этапе 1, и сопоставление реального продвижения с планом. Он состоит из 4-х основных шагов:

Шаг №1 Определение стандартов - их можно назвать показателями (критериями) оценки деятельности.

Шаг №2 Создание инструментов для оценки деятельности - они могут включать в себя стандартные статистические отчеты или другие механизмы получения обратной связи, такие как отчеты о степени удовлетворенности персонала или потребителей.

• Наблюдение и личное участие.

• Регулярная отчетность.

• Отчет об исключительных ситуациях.

• Опросы и обсуждения. Учетная документация и стандартная статистика.

Шаг №3 Сопоставление текущих результатов деятельности с установленными стандартами.

Шаг №4 Принятие соответствующих корректирующих мер, если ситуация развивается не по плану.

Этап №4. Действуйте в соответствии с результатами мониторинга

Отслеживая продвижение, можно выявить, что все значения параметров достигнуты, но чаще выявляется НЕСООТВЕТСТВИЕ продвижения запланированному уровню или даже то, что в процессе работы изменились ее цели.

Здесь у вас есть 3 варианта:

№1. продолжить работу без изменений;

№2. пересмотреть задачи или изначально общие цели (если у Вас достаточно полномочий);

№3. продолжаете процесс мониторинга и проверки текущего состояния дел, принимая решения и изменяя план, если это необходимо.