- •Изображение,образуемое оптической системой.

- •2. Преломление и отражение световых лучей.

- •Оптическая система со сферическими поверхностями.

- •Изображение точки, образуемое сферической преломляющей поверхностью

- •Изображение в оптической системе,состоящей из ряда

- •Фокусы, главные точки и фокусные расстояния

- •6. Определение положения и величины изображения, образуемого оптической системой, у которой известны положения фокусов и главных точек

- •7. Одиночная линза в воздухе.

- •8. Различные виды линз.

- •9. Определение радиусов кривизны преломляющих

- •10. Прохождение лучей через плоскопараллельную пластинку.

- •11. Отражение пучка лучей от зеркальных поверхностей

- •12. Построение изображения точки . Линейное, угловое увеличение,про-

- •13. Оптическая система из двух компонентов. Основные зависимости для расчета идеальной оптической системы.

- •14. Потери света в оптической системе.

- •15. Материалы для изготовления оптических элементов проходного типа.

- •Общие требования.

- •Материалы для изготовления элементов оптического тракта.

- •16. Основные виды аберраций. Аберрации лазерных пучков.

- •17. Расчет хода луча, лежащего в меридиональной плоскости и

- •18. Основные положения теории аберраций 3-го порядка.

- •19. Вычисление дифракционной составляющей размера

- •20. Вычисление аберрационной составляющей размера

- •21. Оптимизация оптической системы по фокусному расстоянию и

- •22. Использование зеркальных оптических систем для фокусировки

- •23. Обращенный объектив Кассегрена (осевой и внеосевой) и его расчет.

- •24. Использование волоконной оптики для транспортировки и фокусировки излучения лазеров.

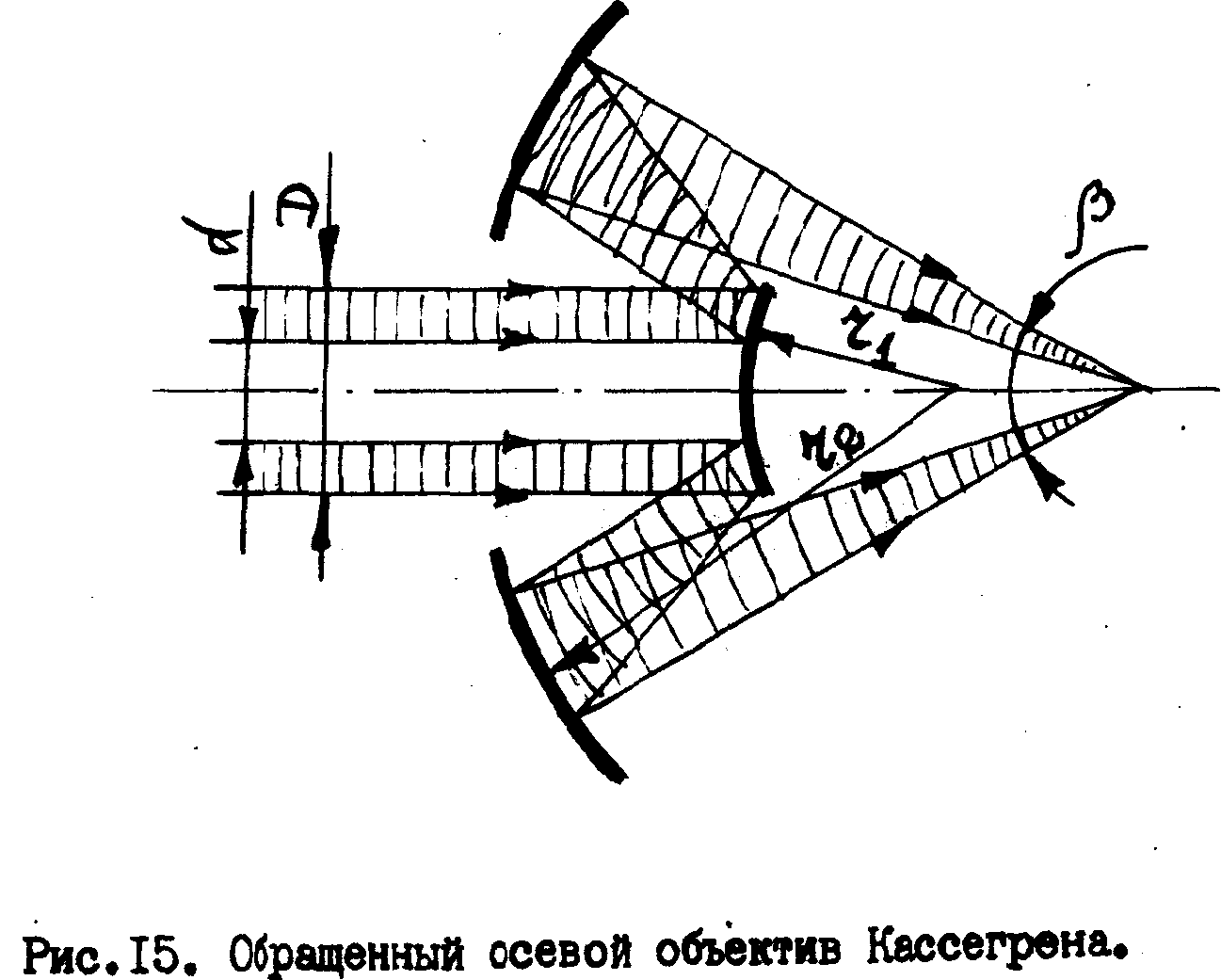

23. Обращенный объектив Кассегрена (осевой и внеосевой) и его расчет.

Рассмотрим свойства обращенного объектива Кассегрена.

Важнейшим из них является возможность полного устранения сферических аберраций третьего порядка, несмотря на использование только сферических зеркал. Taк, в [24] показывается что сферические аберрации 3-го порядка равны нулю при следующих соотношениях между радиусом кривизны малого зеркала r1 , большого r2, и расстоянием между поверхностями зеркал l

где F - фокусное расстояние объектива. Из определения следует, что

![]()

где D - диаметр луча, - полный угол схождения луча после объектива.

Как видно из (20), зеркала в объективе должны располагаться концентрически. Таким образом, выполненные по соотношениям (18)-(20) объективы имеют нулевые аберрации 3-го порядка. Это, конечно, нe говорит о полном отсутствии аберраций, т.к. всегда имеют место аберрации высших порядков. Однако они весьма малы, поэтому такие системы позволяют достигать большую концентрацию энергии, чем, например, одиночные линзы.

По формулам (18) - (20) можно сразу найти параметры объектива: диаметры зеркал определяются размером лазерного луча, если известно фокусное расстояние F. Основная сложность в расчете - это выбор F, которое, если налагаются условия достижения максимальной концентрации энергии, должно рассчитываться с учетом расходимости луча и аберраций высших порядков. На этом мы остановимся несколько позднее.

На основе соотношений (18)-(20) можно показать, что коэффициент центрального экранирования равен

![]()

где d - внутренний диаметр кольцевого лазерного луча на поверхности

малого зеркала,

D - внешний его диаметр.

Таким образом» обращенный объектив в виде, представленном на рис.15, может быть использован только для кольцевых лазерных пучков, т.е. для установок с неустойчивыми резонаторами. При фокусировке пучков со сплошным круглым сечением неизбежно возникал существенные потери энергии излучения, т.к. экранируется не менее 20% площади сечения пучка.

Коэффициент экранирования накладывает ограничения на использование осевых объективов для фокусировки излучения установок с неустойчивыми резонаторами. Для предотвращения потерь энергии увеличение резонаторов, определяющее ширину кольца излучения, должно быть

![]()

Вблизи резонатора соотношение (23), как правило, выполняется. Однако с удалением от резонатора кольцевая форма луча или вообще утрачивается, или же ширина кольца увеличивается настолько, что отношение D/d становится больше 2,236, и возникает эффект экранирования. Поэтому фокусирующую систему необходимо располагать в непосредственной близости от лазера.

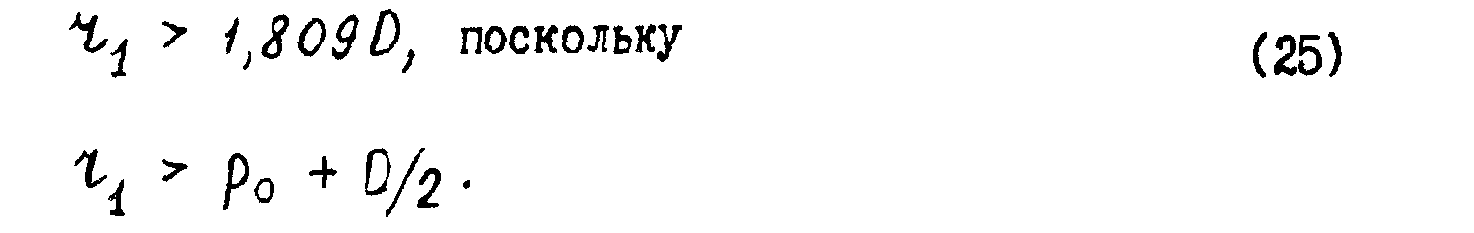

Более перспективны для сварки излучением современных лазеров внеосевые ("несимметричные") объективы (рис.16), у которых экранирование отсутствует независимо от распределения по сечения при расстоянии между осью луча и осью объектива

![]()

Выражение (24) получено из условия

![]()

Из соображений попадания всего луча на малое зеркало радиус кривизны его поверхности должен удовлетворять неравенству

Таким образом, параметры внеосевого объектива можно ориентировочно оценить по формулам (18)-(20), (24),(25), однако в таком расчете остается неопределенным значение F , от величины которого зависит концентрация энергии в сфокусированном луче.

Оптимизацию параметров объектива на максимальную концентрацию энергии можно провести расчётом точных размеров фокального пятна при заданных параметрах исходного луча с учётом вклада в размеры пятна аберраций объектива и расходимости луча. А так как все параметры объектива связаны между собой, то достаточно построить зависимость размера пятна от одного из них (например, r1) и выбрать таков его значение, при котором размеры пятна (или площадь) были бы минимальными. Далее, т.к. аберрации третьего порядка равны нулю, расчёт аберрационных размеров пятна по формулам, использованным нами ранее для линз, дал бы нулевое значение.

Аберрационные размера пятна могут быть найдены тригонометрическим расчётом хода луча через объектив.

Рассмотрим расчётную схему оптимизации параметров внеосевого объектива. При фокусировке луча внеосевым объективом форма фокального пятна не круглая. Поэтому, строго говоря, оптимизацию необходимо проводить не по поперечным размерам пятна, а по его площади. Однако для этого достаточно, вычислить два его поперечных размера:

в плоскости (расстояние между точками (х0,z0) и (х2,z2) (рис.16) и

в перпендикулярной плоскости рисунка направлении,

а площадь определить как площадь эллипса. Как показывают расчеты, такая аппроксимация вполне правомерна, т.к. ошибка в определении площади аберрационного пятна не превышает нескольких процентов, при вычислении полной площади пятна (с учетом расходимости) ошибка еще меньше.

Минимальный размер аберрационного пятна в плоскости (рис.16) определяется как расстояние между точкой пересечения (х0,z0) крайних лучей а,б лазерного пучка и точкой (х2,z2), т.е. точкой пересечения огибающей (каустической кривой) и нормали к огибающей проходящей через точку (х0,z0). Плоскость G , в которой лежит отрезок [(х0,z0), (х2,z2)], расположена под углом к оси объектива, и она определяет пространственное положение свариваемой детали. Таким образом, при фокусировке луча внеосевыми объективами свариваемые детали должны располагаться под углом к оси лазерного луча. Угол в общем случае зависит только от диаметра лазерного луча и параметров объектива: чем больше D/r1 , тем меньше . Аберрационный размер фокального пятна в перпендикулярном плоскости (рис.16) направлении определяется как расстояние между точками пересечения крайних лучей в,г лазерного пучка с плоскостью G . Вычисление полных размеров пятна производится суммированием аберрационных размеров с произведением W0.838F.

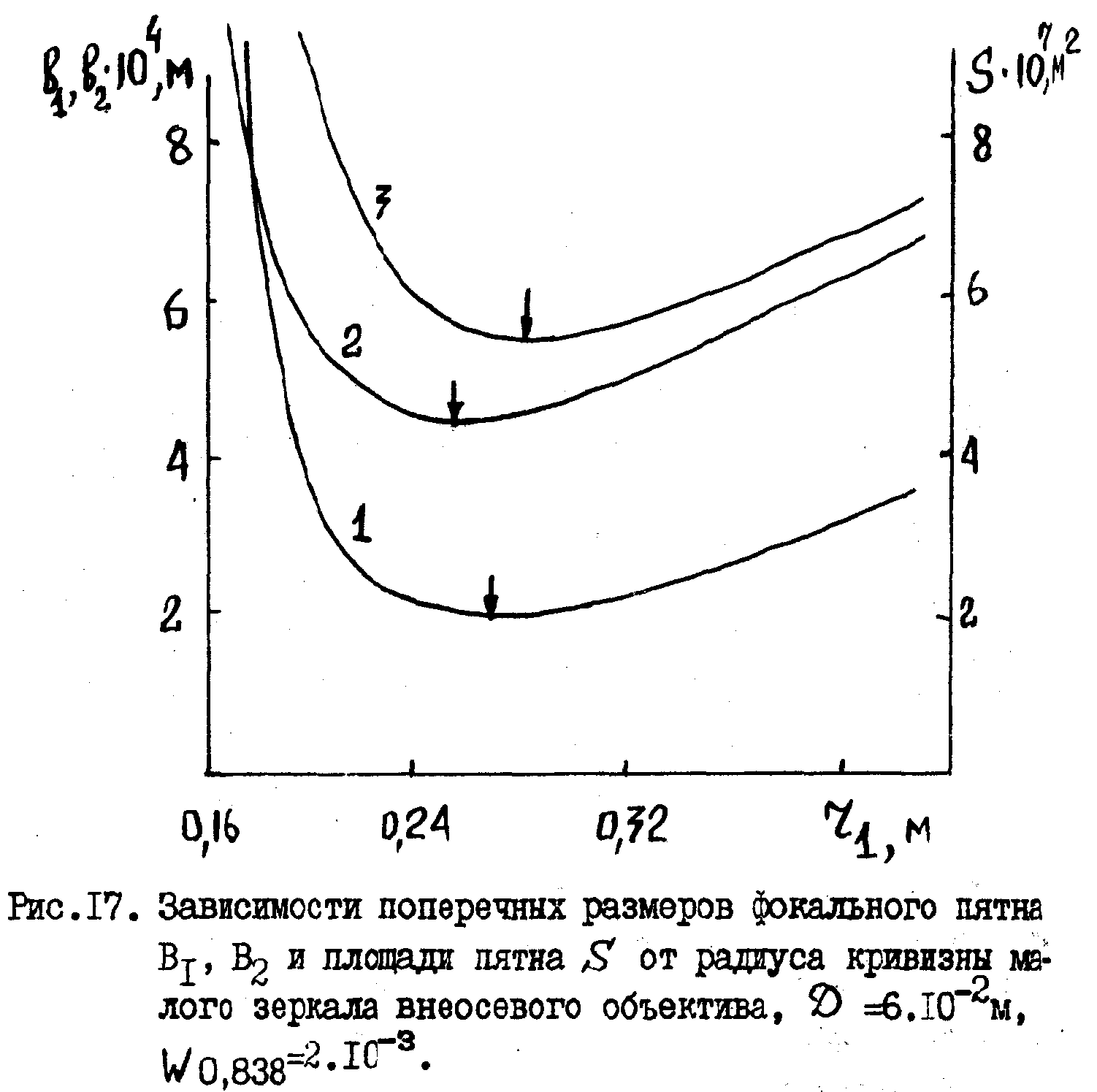

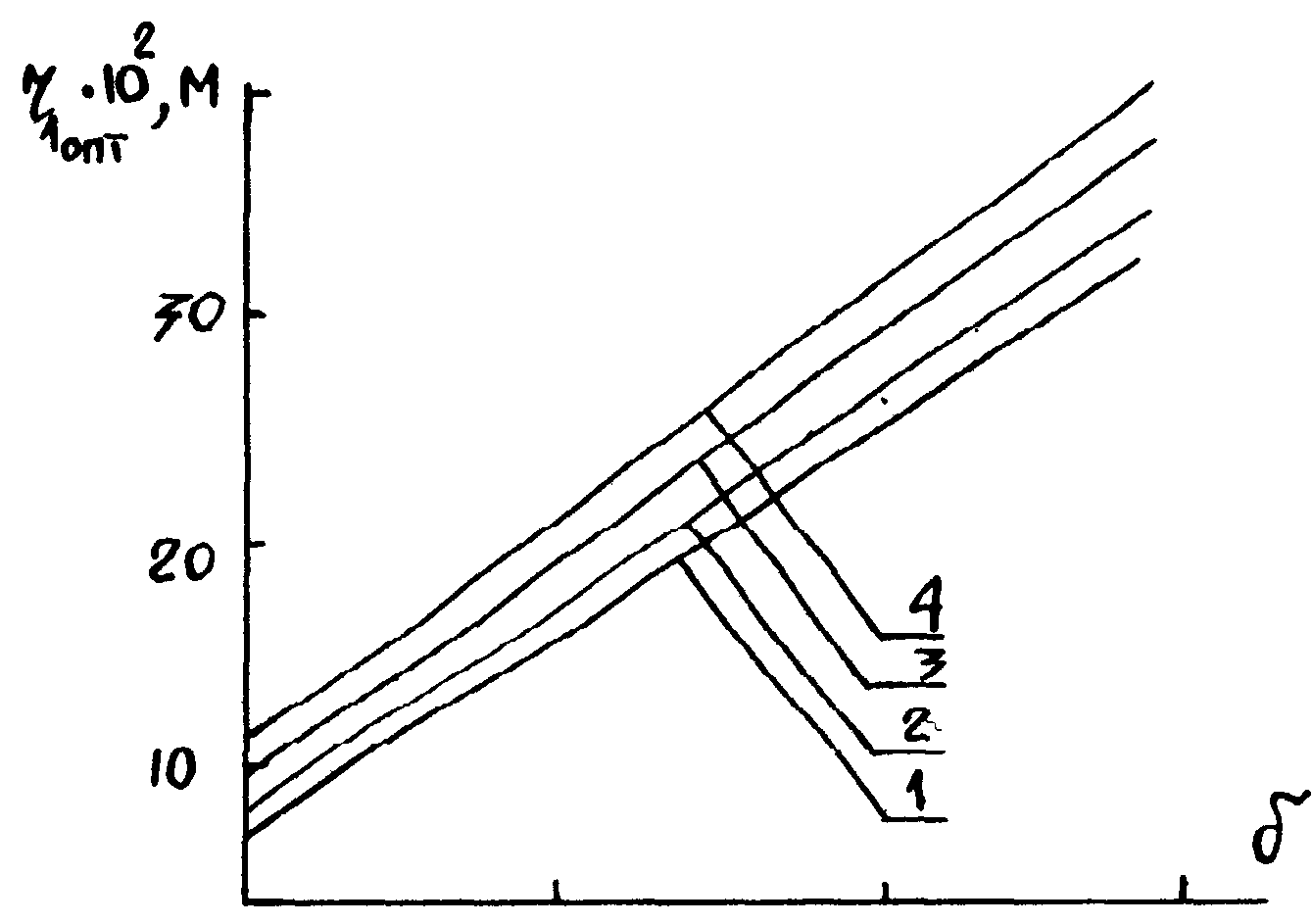

На рис.17 приведены типичные зависимости полных размеров фокального пятна В1 и В2 и его площади S от радиуса кривизны первого зеркала r1 для лазерного луча, имеющего диаметр D = 6.10-2 м и расходимость W0.838 = 2.10-3 |

|

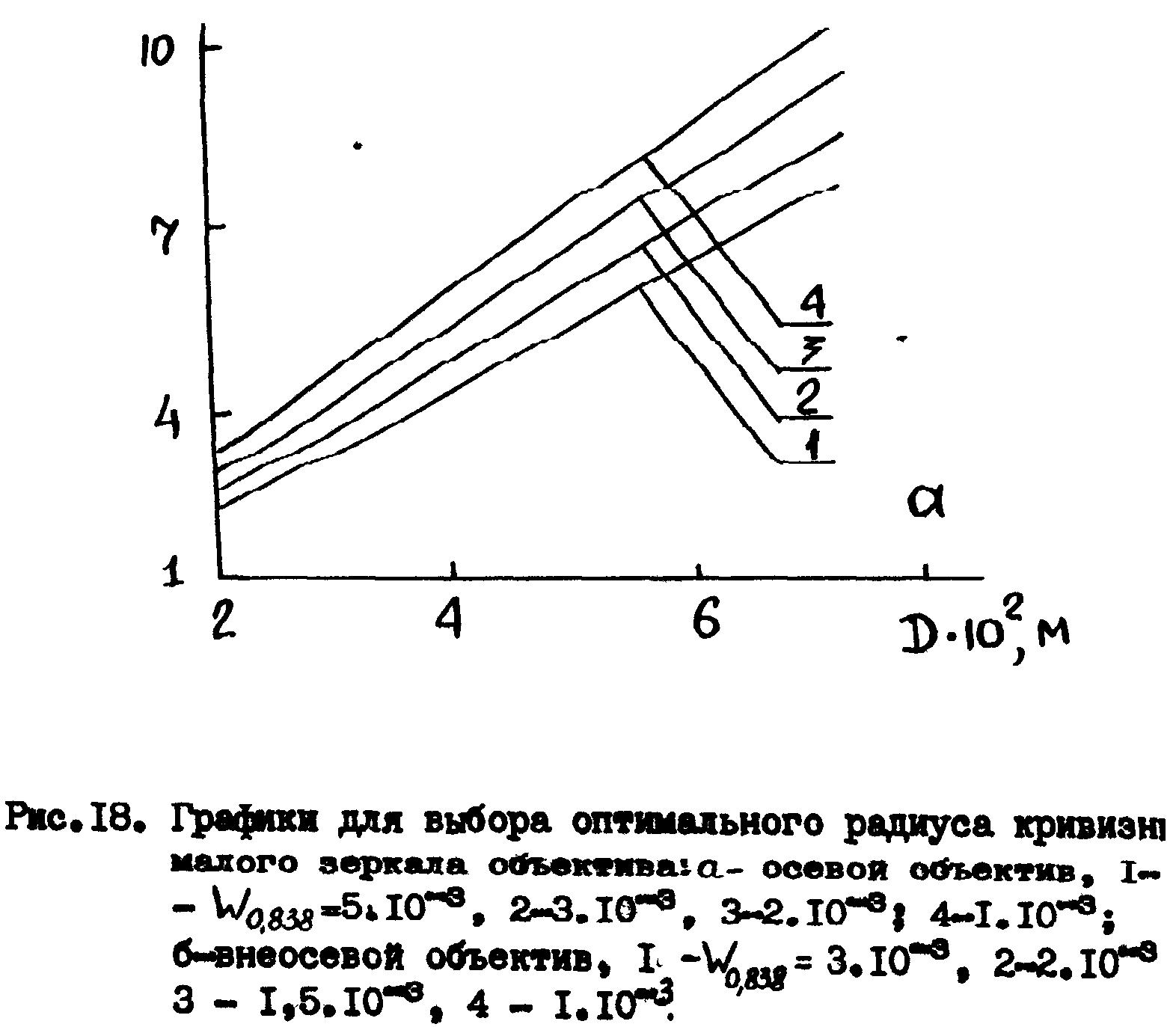

Оптимальный радиус кривизны соответствует минимуму кривой S=f(2), причем r1опт примерно равно среднему арифметическому значений r1 b1тin, r1b2тin . Как показывают вычисления оптимального радиуса r1опт при различных диаметрах лазерного луча D и W0.838 = 2.10-3 = const зависимость r1= f(0) линейна. Ясно, что при других значениях W0.838 она также будет носить линейный характер. Поэтому для построения зависимости r1опт = f(0) при другом W0.832 достаточно вычислить r1опт для каких-либо двух значений D. Для этого необходимо найти аналитическую зависимость аберрационных размеров пятна от F, учесть вклад расходимости W0.838 к продифференцировать полученную функцию.

На основании проведенных расчетов нами построены графики для выбора r1опт в зависимости от диаметра луча и расходимости W0.832 как для внеосевых, так и для осевых объективов (рис.18). Осевые системы рассчитывались исходя из тех же соображений, что и внеосевые.

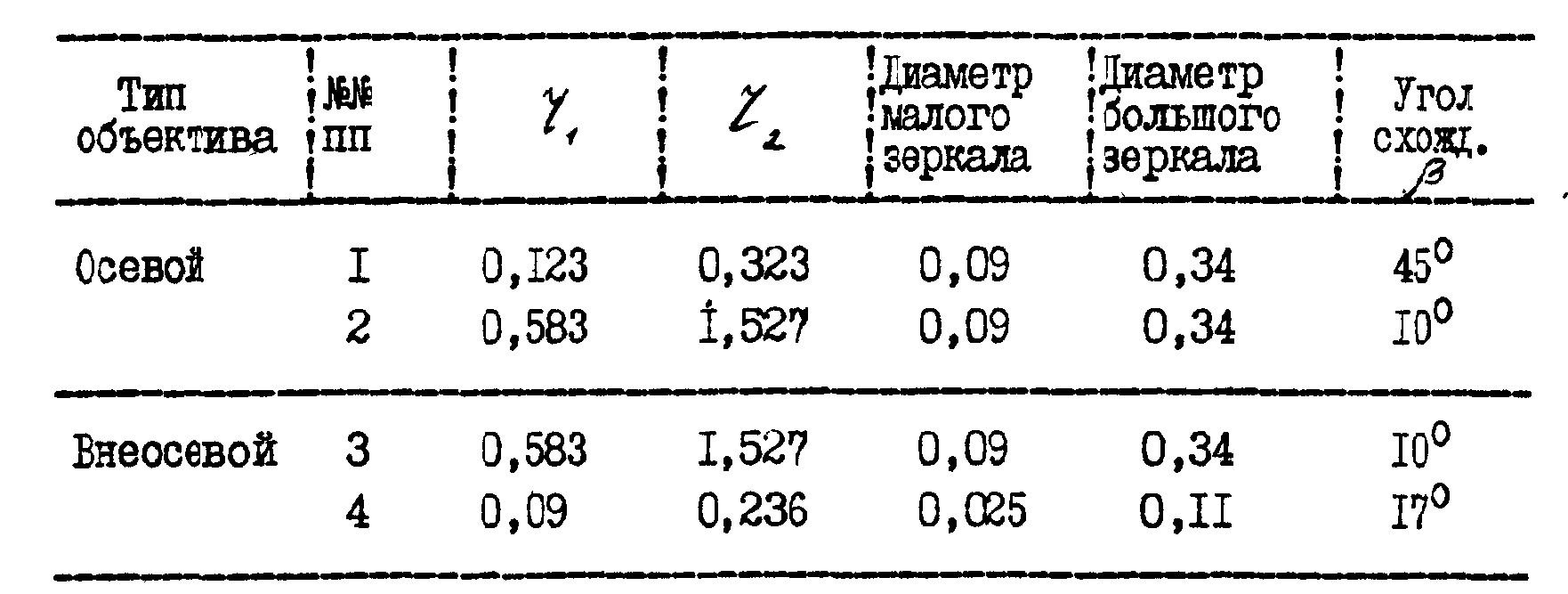

Описание конструкции и юстировке. Эксперименты до сварке с обращенными объективами Кассегрена проводились на установках использованием четырех объективов с различными параметрами: двух осевых и двух внеосевых (см. табл. I)

Параметры объективов, м Таблица I

Параметры внеосевого объектива № 4 выбраны по графикам на рис. 18., т.е. этот объектив является оптимальным по концентрации энергии. Осевой объектив № I также близок к оптимальному. Отметим, что диаметр малого зеркала объектива и 4 значительно меньше диаметра луча ЛТ-1 на выходной апертуре. Поэтому резонатор лазера юстировался таким образом, чтобы луч был сходящимся, а объектив при сварке устанавливался на таком расстоянии от лазера, где диаметр луча не превышал 0,025 м.

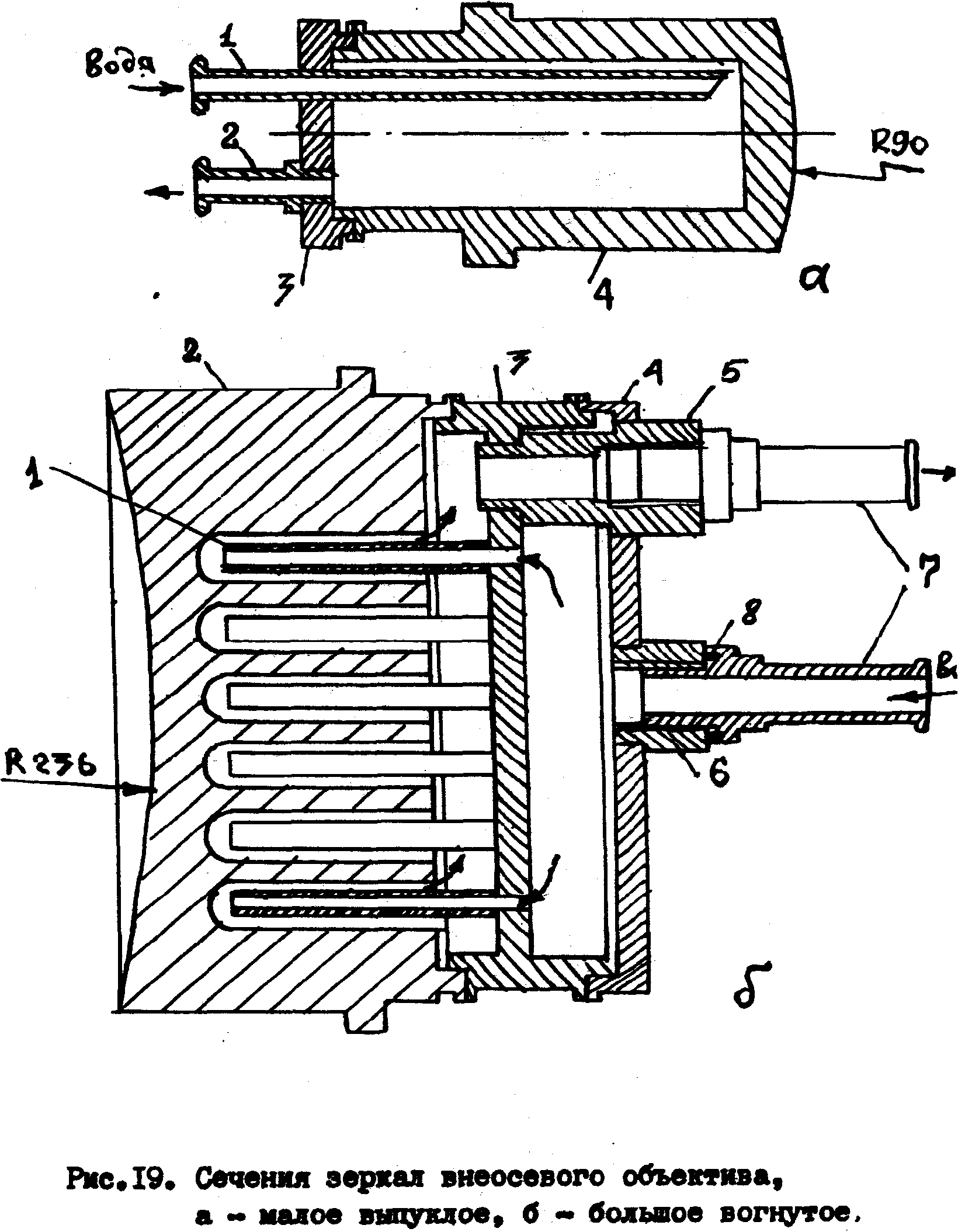

Конструкции объективов рассмотрим на примере внеосевого объектива №4. Общие виды зеркал приведены на рис.19. Малое выпуклое зеркало (рис.19а) выполнено полым. Корпус (4)- медный, решетка (3)- из нержавеющей стали. Через отверстие в решетке в полость корпуса введены ниппели: (I) - для подачи охлаждающей жидкости (воды). (2) - для вывода ее. Вогнутое зеркало (рис.19,б) изготовлено по тому же принципу. Медный корпус (2) охлаждается проточной водой, поступающей по трубкам (1) из пространства между решеткой [3] и крышкой (4). Ввод и ввод воды производится через ниппели (7) причем ввод черед осевой ниппель. Ниппели соединены с крышкой и решеткой через штуцеры (5) и (6), герметизация обеспечивается прокладками (8)

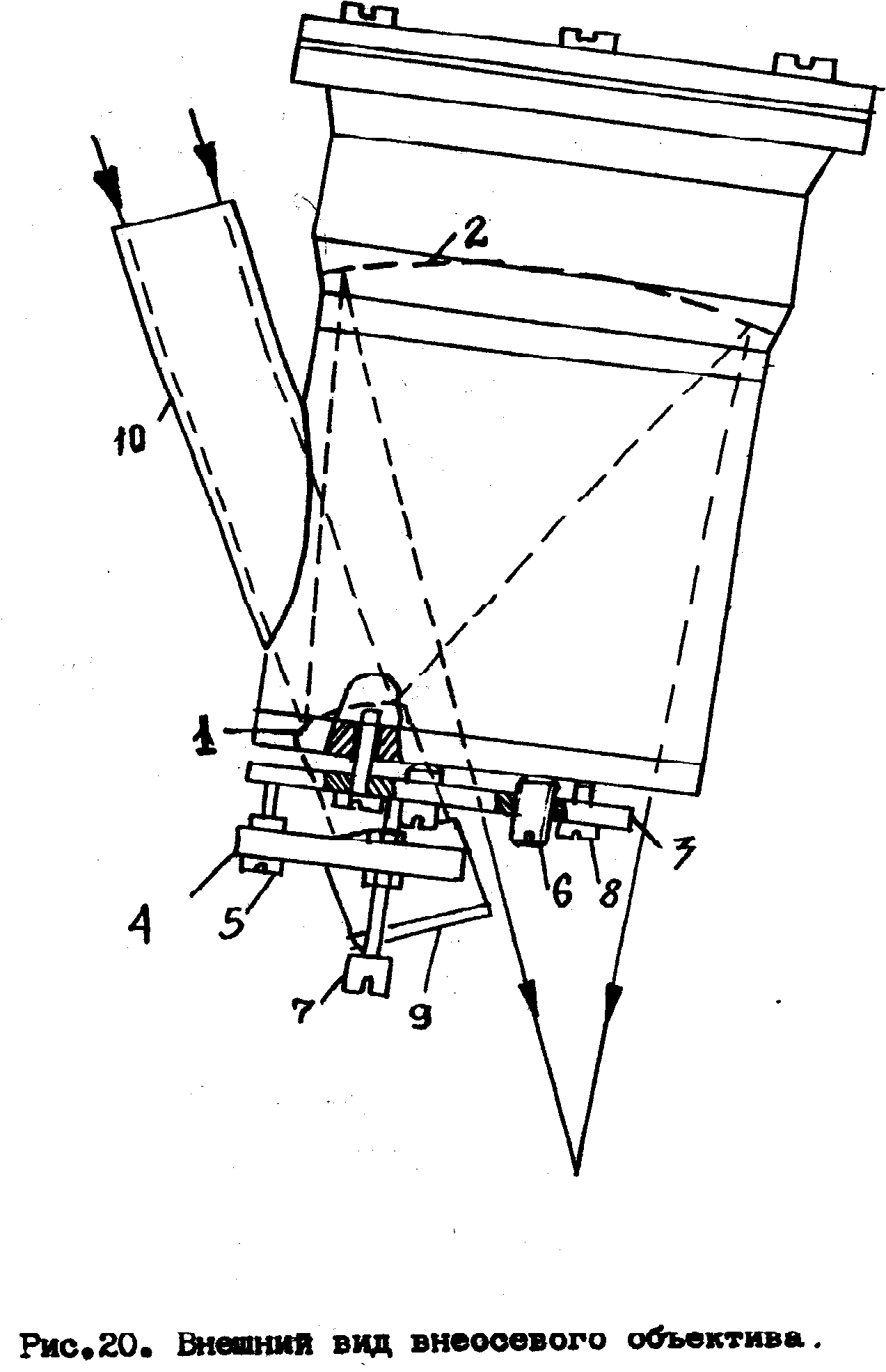

Корпус объектива (рис.20) выполнен в виде цилиндрической трубы. Вогнутое зеркало (2) установлено неподвижно, выпуклое (1) снабжено блоком юстировки, состоящим из основания оправы (3), регулируемой винтами (6) и (8), и корпуса оправы (4) с винтом (5), и дифференциальными винтами (7). Зеркало укреплено в оправе. Т.о., юстировка объектива осуществляется путем настройки зеркала (I) относительно неподвижного зеркала (2).

|

|

Излучение вводится в объектив через патрубок (10), который для облегчения юстировки системы установлен на корпусе соосно с траекторией фокусируемого лазерного луча. Вывод излучения из корпуса осуществляется через отверстие в нижней части.

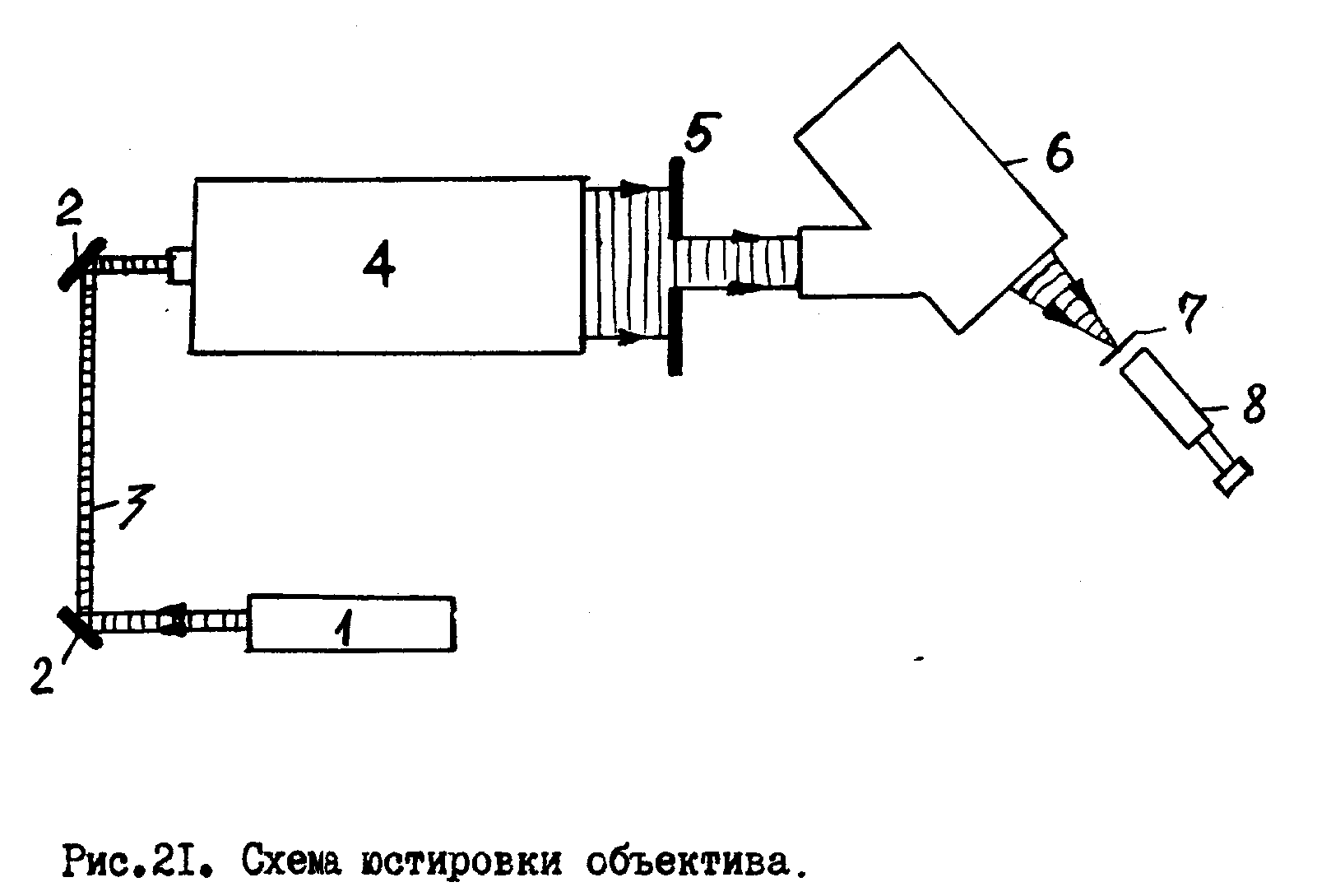

Ю стировку

объектива производили с помощью луча

маломощного Не-Ne - лазера (

= 0,6327 мкм). Юстировка заключалась в том,

чтобы найти взаимное положение

зеркал, при котором аберрации были бы

минимальными. Схема стенда для юстировки

объектива приведена на рис.21.

стировку

объектива производили с помощью луча

маломощного Не-Ne - лазера (

= 0,6327 мкм). Юстировка заключалась в том,

чтобы найти взаимное положение

зеркал, при котором аберрации были бы

минимальными. Схема стенда для юстировки

объектива приведена на рис.21.

Лазерный луч (3) Не-Ne- лазера (I) с помощью поворотных плоских зеркал (2) направлялся в коллиматор (4). Согласно паспортным данным, расходимость луча He-Ne лазера по уровню 50% мощности не превышала I,74I0-3. Диаметр луча на входе в коллиматор 2I0-3, на выходе 0,1м. Таким образом» диаметр луча увеличился примерно в 50 раз, следовательно, расходимость во столько же раз уменьшилась и составила по уровню 50% мощности, примерно 3,5I0-5 рад. После коллиматора на пути луча устанавливали диафрагму с круглым отверстием 0.023м. Полный угол дифракции на диафрагме W0.838 =2.44 /О 2I0-5 рад, т.е. расходимость луча Нe-Ne лазера после диафрагмы не превышала I0-4 рад. При фокусировке такого луча объективом 6, имеющим фокусное расстояние F =0,073м дифракционное расширение сфокусированного луча W0.838 F была незначительна. Поэтому поперечные размеры фокального пятна в основном определялись аберрационным кружком рассеяния. Сфокусированный луч визуализировался на матовой стеклянной пластинке 7 и измерялся с помощью микроскопа 8, снабженного микрометрическим винтом с ценой деления 1,25 мкм.

Юстировка осуществлялась следующим обрезом. Как было указано ранее, вогнутое зеркало объектива неюстируемое, однако оно установлено таким образом, что его ось совпадает с осью корпуса. Поэтому первоначально ось корпуса (положение её отмечено на внешней стороне корпуса) с помощью угломера выставлялась под заданным расчетным углом к оси лазерного луча. Затем с помощью котировочных винтов выставлялось малое зеркало с тем, чтобы оно перекрывало весь лазерный луч, а отраженный от него луч располагался концентрически на большом зеркале. При этом контролировалось отсутствие касания лазерного луча элементов корпуса. Затем устанавливались матовая пластинка и микроскоп, и с помощью винтов подбиралось такое положение малого зеркала, при котором размеры фокального пятна были бы минимальными.

При юстировке объектива 4 был достигнут размер фокального пятна, не превышающий 40 мкм. Это в 4-5 раз меньше, чем у самой лучшей линзы с тем же фокусным расстоянием.

В технологическом стенде съюстированный объектив устанавливался с помощью Не-Ne лазера, луч которого предварительно совмещался с траекторией луча CO2 лазера.