- •И.Я. Раков методическое пособие

- •Часть 2 «Техника бурения нефтяных и газовых скважин»

- •8.6 Определение мощности двигателей для привода насосов при

- •1 Исходные положения

- •1.1 Конструкции скважин и условия их строительства

- •1.2 Процесс бурения скважины, функция и структура буровой установки

- •1.3 Выбор категории, класса, вида и основных параметров буровой установки

- •2 Условия работы колонны бурильных труб

- •2.1 Условия работы бурильных труб при роторном бурении

- •2.2 Условия работы бурильных труб при бурении гидравлическими забойными двигателями

- •2.3 Эксплуатация бурильной колонны

- •3 Роторы

- •3.1 Назначение и устройство

- •3.2 Расчет роторов

- •Расчет главной опоры ротора

- •4 Талевая система

- •4.1 Назначение, схемы и устройство

- •4.2 Нагрузка на талевый блок

- •4.3 Расчет канатов

- •5 Выбор типа лебедки

- •5.1 Определение количества рядов талевого

- •5.2 Определение средней скорости навивки

- •5.3 Расчет грузоподъемности лебедки

- •5.4 Расчет количества свечей,

- •5.5 Основные расчеты лебедки

- •Расчеты размеров барабана лебедки и длины каната

- •Расчет ленточного тормоза

- •Тепловой расчет регулирующего тормоза

2 Условия работы колонны бурильных труб

Бурильная колонна представляет собой вертикальный пустотелый вал с очень большим отношением длины к диаметру. При бурении, спускоподъемных и других операциях этот вал подвергается статическим и динамическим нагрузкам от растяжения, сжатия, продольного и поперечного изгибов, кручения и внутреннего давления.

Характер нагрузок, действующих на бурильную колонну, не постоянен, а изменяется по всей длине. Если у забоя скважины действуют главным образом переменные нагрузки, то по мере приближения к устью скважины преобладают постоянные нагрузки.

Отличительная особенность бурильной колонны - потеря в процессе работы устойчивости прямолинейной формы равновесия под действием продольных и поперечных сил и крутящего момента. Ось бурильной колонны в общем случае принимает форму пространственной спирально-изогнутой кривой переменного шага, величина которого увеличивается в направлении от забоя к устью скважины.

Для расчета бурильных труб на прочность необходимо определить действующие усилия и напряжения в различных сечениях по длине бурильной колонны и установить, какие напряжения опасны.

2.1 Условия работы бурильных труб при роторном бурении

При роторном бурении на бурильную колонну действуют следующие основные усилия:

осевое усилие растяжения от собственного веса колонны (наибольшие растягивающие усилия проявляются у устья скважины);

осевое усилие сжатия, создаваемое частью веса колонны и действующее в ее нижней части;

изгибающий момент, возникающий в результате действия центробежных сил в процессе вращения колонны;

4) крутящий момент, необходимый для вращения колонны.

Схема расчета бурильной колонны на статическую прочность при роторном бурении сводится к следующему.

1. Определяют необходимую длину нижней части колонны бурильных труб, состоящей из УБТ,

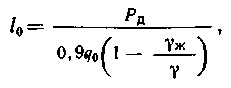

(2.31)

где РД - осевая нагрузка на долото; q0 - вес 1 м труб нижней части колонны; γж, γ - плотность бурового раствора и материала нижней части колонны.

2. Проверяют верхнюю часть колонны бурильных труб на статическую прочность. Здесь действуют наибольшие усилия растяжения Q, крутящий момент Мкр и внутреннее давление р.

Условия прочности для труб, расположенных в верхней части колонны, определяют из выражения

![]() (2.32)

(2.32)

где σ1 - полное нормальное напряжение растяжения; τк - напряжение кручения; [σ] - допускаемое напряжение растяжения материала труб. Для элементов бурильной колонны может быть принято допускаемое напряжение растяжения или сжатия:

![]()

(2.33)

(2.33)

где К - коэффициент запаса прочности. Коэффициент запаса прочности принимается 1,4; для осложненных условий бурения - до 1,5 без учета потерь некоторой величины массы в жидкости; σт - предел текучести (определяется из табл. 24).

3. Если бурильную колонну применяют без утяжеленных бурильных труб или длина их недостаточная, проверяют на статическую прочность нижнюю ее часть. Условия прочности для труб, расположенных в нижней части колонны (рис. 2.2), определяют из выражения (2.32), но в этом случае σ1 - полное нормальное напряжение сжатия с учетом изгиба, т. е.

![]()

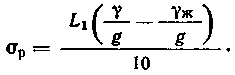

Рассмотрим, как находят элементы, входящие в выражение (2.32). Нормальное напряжение растяжения σр (для верхней части колонны - сечения т – т σ1 = σ2) рассчитывают по формуле

![]() (2.34)

(2.34)

где F - площадь рассматриваемого поперечного сечения трубы или замка.

Н![]() аибольшее

усилие напряжения при подъеме с затяжками

аибольшее

усилие напряжения при подъеме с затяжками

где q - вес 1 м труб с замками и высаженной частью; L1 - длина бурильной колонны; q1 - вес 1 м утяжеленных бурильных труб; L2 - длина утяжеленных бурильных труб; Q1 - вес долота и других элементов колонны; Q2 - усилие затяжки инструмента при подъеме (обычно до 50 - 100 кН); dВ - внутренний диаметр бурильных труб;

р - давление, развиваемое буровыми насосами, которое может возникнуть в момент восстановления циркуляции, при прихвате бурильной колонны, принимается наибольшее; γж, γ - удельный вес жидкости и материала бурильных труб.

Для практических расчетов при определении σр пользуются выражением

(2.35)

(2.35)

Если бурят без УБТ, под L1 понимается длина колонны бурильных труб без ее нижней сжатой части, т. е.

L1 = L – z,

где L - длина всей бурильной колонны; z - длина ее нижней, сжатой части.

Величину z находят из выражения

z = Рд/q,

где Рд- осевая нагрузка на долото; q - вес 1 м бурильных труб.

Если при бурении применяют УБТ, под L1 в (2.35) понимается вся длина колонны бурильных труб (от устья до места соединения с УБТ).

Напряжение кручения τк определяют по формуле

τк = Мкр/Wкр, (2.36)

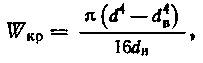

где Мкр - наибольший крутящий момент; Wкр - полярный момент сопротивления труб (гладкой части).

![]() (2.37)

(2.37)

где N - мощность, затрачиваемая на вращение бурильной колонны;

п - частота вращения бурильной колонны; КД - коэффициент динамичности, равный 1,5 - 2.

(2.38)

(2.38)

где dН, dВ - соответственно наружный и внутренний диаметры бурильных труб.

Мощность N, затрачиваемая на вращение бурильной колонны, складывается из мощности, потребной для преодоления сопротивлений при работе долота NД, и мощности, затрачиваемой на холостое вращение бурильной колонны NХ.В.. Величины NД и NХ.В зависят от большого количества факторов и могут быть вычислены по довольно приближенным и сложным эмпирическим формулам. Для практических расчетов бурильной колонны за величину N следует принимать мощность, передаваемую ротору для вращения бурильной колонны.

Нормальное напряжение сжатия σсж (см. рис. 76, а) находят из выражения

σсж = РД/F. (2.39)

Исследованиями А. Е. Сарояна установлено, что при роторном бурении наиболее часто трубы разрушаются в резьбовом соединении, поэтому следует определять изгибающее напряжение для резьбового соединения:

![]() (2.40)

(2.40)

где I - экваториальный момент инерции площади поперечного сечения тела трубы,

![]()

f - возможная стрела прогиба, см,

![]()

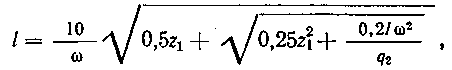

где Dдол - диаметр долота; Dзам - наружный диаметр замка; l - длина полуволны, возникающей в нижней части колонны бурильных труб от совместного действия центробежных сил и нагрузки на долото, вычисляется по формуле Г. М. Саркисова:

(2.41)

(2.41)

где ω - угловая скорость колонны,

![]() (2.42)

(2.42)

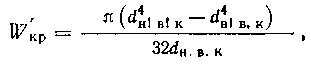

z1 - координата того места колонны, где определяется длина полуволны. Для растянутой части z1 положительно, для сжатой - отрицательно; q2 - вес 1 см трубы; WKP' - экваториальный момент сопротивления высаженного конца трубы,

где dн. в. к, d в. в. к - соответственно наружный и внутренний диаметры высаженного конца трубы.

Для многоразмерных колонн, состоящих из нескольких секций труб разного размера (в верхней части трубы большого размера, а в нижней части меньшего), результирующее напряжение должно определяться для каждой секции по формуле (II.14).

Пример 1. Скважину глубиной 2500 м бурят роторные способом с использованием бурильных труб диаметром 141 мм, стали группы прочности Д. УБТ не применяют. Плотность глинистого раствора 1,25 г/см3. Частота вращения ротора 170 об/мин, осевая нагрузка 100 кН, мощность, передаваемая ротору для вращения колонны бурильных труб, 139 кВт. Бурят долотами диаметром 215,9 мм. Плотность материала бурильных труб 7,85 г/см3. Толщина стенки бурильных труб 10 мм. Необходимо рассчитать колонну бурильных труб на прочность.

Решение. Так как условием не предусматривается применение УБТ, необходимо проверить на статическую прочность как верхнюю, так и нижнюю части бурильной колонны. Проверяем на статическую прочность верхнюю часть бурильной колонны. Для этого прежде всего определим максимальное нормальное напряжение, возникающее в бурильных трубах у устья скважины. Это напряжение равно σу=σр, так как у устья скважины вследствие выпрямляющего действия собственного веса колонны бурильных труб изгиб будет отсутствовать. Согласно формуле (II.18)

![]()

где L1=L—z; z=Pа/z=100000/383≈261 м.

Величину q находим из табл. 25.

![]()

тогда

![]()

Определим касательное напряжение кручения, возникающее по всей длине колонны труб. Для этого воспользуемся формулами (II.19) — (II.21):

![]()

где

![]()

![]()

тогда

![]()

Найдем приведенные напряжения, возникающие в верхней части колонны бурильных труб: j

![]()

Вычислим коэффициент безопасности для нормальной работы бурильных труб.

Из табл. 24 для труб из стали группы прочности Д имеем σт=380 МПа,

![]()

что достаточно.

2. Проверим на статическую прочность нижнюю часть бурильной колонны. В этом случае σз= σсж+ σизг

По формуле (II.22) определим σсж

![]()

По формулам (II.23)—(II.25) рассчитаем σизг

![]()

где

![]()

![]()

![]()

Принимая для нашего примера z = — z1, имеем

![]()

![]()

![]()

отсюда

![]()

Максимальное нормальное напряжение у забоя

![]()

Так как касательные напряжения одинаковы по всей длине труб, то напряжения, возникающие в нижней части колонны бурильных труб, будут

![]()

Определим коэффициент безопасности для нормальной работы бурильных труб

![]()

что достаточно.

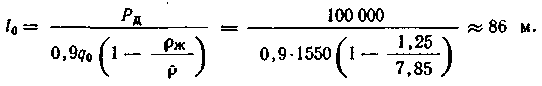

Пример 2. Рассмотрим тот же пример, но при условии, что применяются УБТ диаметром 178 мм. Вес 1 м УБТ равен 1550 Н.

Решение. 1. Вычислим необходимую длину утяжеленных бурильных труб по формуле (11.13)

2. Так как в нижней части бурильной колонны установлены утяжеленные бурильные трубы, достаточно проверить на статическую прочность верхнюю часть колонны.

Расчет приведен в первой половине решения примера 1.