- •Углеводы и методы их определения

- •Введение

- •1 Литературный обзор

- •1.1 Общая характеристика углеводов

- •1.2 Химические свойства моносахаридов и полисахаридов

- •1) Реакции карбонильной группы

- •2) Реакции гидроксильных групп

- •3) Кето – енольная таутомерия

- •4) Реакция Молиша

- •5) Реакция Селиванова

- •6) Реакции брожения

- •7) Важные производные моносахаридов

- •8) Реакция Майяра

- •9) Ферментативный гидролиз полисахаридов

- •2 Экспериментальная часть

- •2.1 Методика фотоколориметрического определения общего сахара в кондитерских изделиях

- •2.2 Определение крахмала в зерновом сырье по методу Эверса

- •2.3 Методика определения сахара в сухих винах с использованием колоночной хроматографии методом рефрактометрии

- •Область применения

- •Заключение

- •2) Определение крахмала в зерновом сырье по методу Эверса

- •Список основных источников

Область применения

1) Круговорот углекислого газа в природе

Углеводы образуются в растениях в процессе фотосинтеза из поглощаемого диоксида углерода атмосферы и воды.

2) Источник пищи

Углеводы служат основным ингредиентом пищи млекопитающих. Общеизвестный их представитель – глюкоза – содержится в растительных соках, плодах, фруктах и особенно в винограде (отсюда ее название – виноградный сахар). Она является обязательным компонентом крови и тканей животных и непосредственным источником энергии для клеточных реакций. Приём пищи увеличивает расход энергии в покое в среднем до 2200 ккал (белки до 30%, углеводы и жиры на 4 – 15%). Эта способность пищи повышать энерготраты называется специфически – динамическим действием пищи.

3) Энергетическая и строительная функция углеводов

Углеводы входят в состав клеток и тканей всех растительных и животных организмов. Они имеют большое значение как источники энергии в метаболических процессах.

Для жизнедеятельности организма необходима энергия. Она освобождается в процессе диссимиляции сложных органических соединений: белков, жиров и углеводов, потенциальная энергия которых при этом переходит в кинетические виды энергии, в основном в тепловую, механическую и частично в электрическую. Расщепление идет путем присоединения кислорода – окисления. При окислении 1 г жира в организме выделяется 9,3 ккал тепла, 1 г углеводов – 4,1 ккал, 1 г белка – 4,1 ккал. То количество тепла, которое выделяется при окислении в организме 1 г вещества, называется теплотой сгорания. Часть освободившейся энергии используется для построения новых клеток и тканей, часть потребляется в процессе функционирования органов и тканей – сокращения мышц, проведения нервных импульсов, синтеза ферментов и гормонов и др. Большая часть химической энергии переходит в тепло, которое идет на поддержание постоянной температуры тела.

4) Строительный материал

Целлюлоза является распространенным растительным полисахаридом, входит в состав древесины, скелета стеблей и листьев, оболочки зерновых культур, овощей и фруктов.

5) Кулинарное и кондитерское дело

Химически подтверждают: температура выше 120°С разрушает питательные вещества и запускает реакции, в результате которых образуются элементы, способные навредить организму. Так, готовка на открытом огне вызывает реакцию Майяра: этот французский химик обнаружил, что высокая температура меняет качество аминокислоты в присутствии сахара.

Именно эта реакция придает характерный цвет хлебной корочке, куриной коже, чипсам. Кроме того, благодаря ей появляется аппетитный запах жаренного.

6) Постоянство внутреннего состава крови

Для человека основным источником углеводов является растительная пища. В пище содержатся главным образом сложные углеводы: полисахариды – крахмал, гликоген и дисахариды – молочный, свекловичный, тростниковый и другие сахара. В пищеварительном тракте при их расщеплении образуются простые моносахариды – глюкоза, фруктоза и галактоза, которые всасываются из кишечника в кровь.

В крови углеводы содержатся в виде глюкозы 4,44 – 6,66 ммоль/л, в печени и мышцах – в виде небольших запасов гликогена. При голодании запасы гликогена уменьшаются, так как гликоген расщепляется до глюкозы и поступает в кровь, поддерживая постоянный уровень сахара в крови. Состояние, когда уровень сахара в крови становится ниже 4,44 ммоль/л, называют гипогликемией, повышение свыше 6,66 ммоль/л – гипергликемией. При гликемии нарушается функциональное состояние нервных клеток, у человека появляются слабость, чувство голода, понижается работоспособность. Если гипогликемия продолжается длительное время, то человек теряет сознание и может наступить смерть. В случаях, когда человек принимает одномоментно 150 – 200 г легкоусвояемых углеводов (сахар, конфеты), возникает так называемая алиментарная (пищевая) гипергликемия, которая сопровождается глюкозурией – появлением сахара в моче; избыток сахара выводится почками.

Всосавшиеся в кишечнике моносахариды с током крови через портальную вену попадают в печень, где часть их превращается в гликоген и откладывается про запас.

Кроме, печени гликоген откладывается в скелетных мышцах. Всего в запасе организма имеется около 350 г гликогена.

7) Применение в медицине для получения антибиотиков

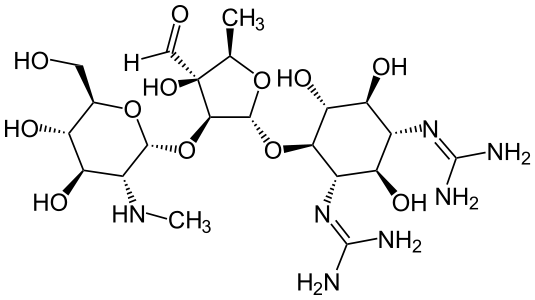

Стрептомицин – антибиотик группы аминогликозидов широкого спектра действия – основание, растворим в воде, термоустойчив. Обладает устойчивостью как в сухом состоянии, так и в растворах (в особенности при рН = 3 – 7 и температуре раствора < 28°С). Обычно выделяют в виде солей: хлоргидрат, сульфат и др.; [α]D26 водного раствора хлоргидрата – 86,1°.

Исторически первый антибиотик группы аминогликозидов и первый, оказавшийся активным против туберкулёза и чумы. Был открыт вторым после пенициллина Зельманом Ваксманом, за что он получил Нобелевскую премию в 1952 году.

стрептомицин

Образуется в процессе жизнедеятельности лучистых грибов Streptomyces globisporus streptomycini или других родственных микроорганизмов. После в/м введения стрептомицин быстро и полностью всасывается из места инъекции. Распределяется во всех тканях организма. Связывание с белками плазмы низкое (0 – 10%). Не метаболизируется. T1/2 – 2 – 4 ч. Выводится в неизмененном виде с мочой.

8) Информационная функция

Нуклеиновые кислоты или полинуклеотиды – это сополимеры четырех типов нуклеотидов, представляющих собой сложные эфиры фосфорной кислоты и пентозы (пятичленного циклического сахара), в молекуле которой одна из гидроксильных групп замещена азотистым основанием. В природе существует два типа нуклеиновых кислот, различающихся входящими в их молекулы пентозами – рибонуклеиновая кислота (РНК), содержащая рибозу, и дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), содержащая дезоксирибозу.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

Так же, как ДНК, рибонуклеиновая кислота (РНК) состоит из длинной цепи, в которой каждое звено называется нуклеотидом. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара рибозы и фосфатной группы. Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК для программирования синтеза белков.