- •Углеводы и методы их определения

- •Введение

- •1 Литературный обзор

- •1.1 Общая характеристика углеводов

- •1.2 Химические свойства моносахаридов и полисахаридов

- •1) Реакции карбонильной группы

- •2) Реакции гидроксильных групп

- •3) Кето – енольная таутомерия

- •4) Реакция Молиша

- •5) Реакция Селиванова

- •6) Реакции брожения

- •7) Важные производные моносахаридов

- •8) Реакция Майяра

- •9) Ферментативный гидролиз полисахаридов

- •2 Экспериментальная часть

- •2.1 Методика фотоколориметрического определения общего сахара в кондитерских изделиях

- •2.2 Определение крахмала в зерновом сырье по методу Эверса

- •2.3 Методика определения сахара в сухих винах с использованием колоночной хроматографии методом рефрактометрии

- •Область применения

- •Заключение

- •2) Определение крахмала в зерновом сырье по методу Эверса

- •Список основных источников

2.2 Определение крахмала в зерновом сырье по методу Эверса

Общая характеристика метода

Поляриметрический анализ основан на измерении изменения плоскости поляризации света оптически активными веществами, т.е. на способности некоторых веществ изменять направление поляризованных лучей света.

Оптическая активность кристаллов. В 1874 г. установлено, что четыре связи, образуемые атомом углерода, направлены в пространстве к четырем углам тетраэдра. Это открытие было сделано при попытках объяснить явление, которое наблюдается при прохождении поляризованного света через некоторые вещества.

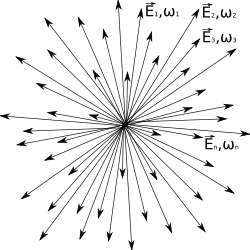

Луч естественного света (см. рисунок 2.7, а), колеблющийся во всех направлениях, пройдя через некоторые кристаллы (кальцит, исландский шпат, турмалин), расщепляется на два луча (см. рисунок 2.7, б); каждый из них представляет собой плоскополяризованный свет.

а |

б |

Рисунок 2.7 – Схема колебаний луча света (а – обычный свет, б – плоскополяризованный свет)

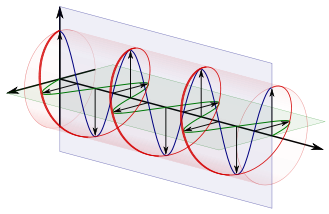

Колеблющееся электрическое поле такого света лежит в определенной плоскости для одного из лучей и в перпендикулярной ей плоскости другого луча. Плоскость, в которой происходят колебания волн поляризованного света, называют плоскостью поляризации. Поляризованный луч – это луч, у которого колебания световой волны происходят только в какой – то одной плоскости (см. рисунок 2.8). Поляризованный луч получают, пропуская световой поток через призму Николя.

Рисунок 2.8 – Поляризованный луч света

Кристаллы, преломляющие световые волны в разных плоскостях, называют оптически активными. Эти кристаллы используются для изготовления призм, с помощью которых получают поляризованный свет. Призма состоит из двух кристаллов (например, кальцита), определенным образом разрезанных и затем склеенных. Такие призмы обладают свойством пропускать только один из лучей; второй луч отклоняется в сторону и подвергается полному внутреннему отражению. Они используются как для получения пучка плоскополяризованного света, так и для определения ориентации плоскости поляризации и называются призмами Николя (см. рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Призма Николя: o – ray – обыкновенный луч (горизонтальная поляризация), e – ray – необыкновенный (вертикальная поляризация)

Оптическая активность молекул в растворе. Все вещества можно разделить на два вида:оптически активные (анизотропные), оптически неактивные (изотропные).

Если оптическая активность веществ обусловлена особенностями строения кристаллической решетки, то в этом случае вещества проявляют оптическую активность в твердом состоянии. Если оптическая активность обусловлена особенностями строения молекул, то оптические свойства таких веществ проявляются в растворе. К веществам последней группы относятся такие органические вещества как

сахароза, глюкоза, фруктоза, винная кислота, все аминокислоты, за исключением глицина. Поляриметрический метод разработан для количественного определения веществ именно этой группы. Оптическая активность этих веществ связывается с направлением валентных связей атома углерода в пространстве, который, как известно, имеет их четыре.

Было показано, что ни одна структура, в которой атомы лежат в одной плоскости, не может быть оптически активной. Плоская молекула является своим собственным зеркальным изображением, поскольку сама плоскость, а это плоскость симметрии для данной молекулы.

Если четыре связи атома углерода не лежат в одной плоскости, то они должны быть направлены к углам тетраэдра (химия трехмерного пространства или трехмерных структур). Вещество фторхлорбромметан представлено право- и левовращающейся разновидностями, следовательно, его нельзя представить плоской формулой. Расположение атомов в молекуле не может иметь плоскости симметрии или центра симметрии, а это значит, что существует расположение атомов, соответствующее правой и левой руке – зеркальное изображение первого.

Соответственно существует два вида веществ, вполне одинаковых во всех отношениях, отличающихся только свойственным им направлением вращения плоскости поляризации, причем каждый вид должен быть зеркальным изображением другого. Именно такие вещества (молекулы) являются оптически активными.

Пара из право- и левовращающихся молекул называется энантиомерной парой, а два вещества, которые они образуют, называются энантиомерами.

Для отличия их друг от друга используют символы L(−) (левовращающий) и D(+) (правовращающий).

Каким образом эти вещества (молекулы) проявляют оптическую активность, показано на примере аминокислот. Общая формула аминокислот CHR(NH2)COОН. Это функциональные соединения, в состав которых входят две функциональные группы: карбоксильная и аминогруппа.

Аминогруппа имеет явно выраженный основной характер, а карбоксильная - кислый, так что в водном растворе протон карбоксильной группы переходит к аминогруппе. В результате карбоксильная группа превращается в ион карбоксила, а аминогруппа - в замещенный ион аммония. В соответствии с этим строение аминокислот в водном растворе можно представить следующим образом:

H H O

H – N+ – C – C − O−

H R

Амино- и карбоксильные группы большинства аминокислот внутренне ионизированны так, что группы аммонийного (+) и карбоксильного (−) ионов образуются в одной и той же молекуле. Таким образом, ионизированная молекула может проявлять свойства диполя.

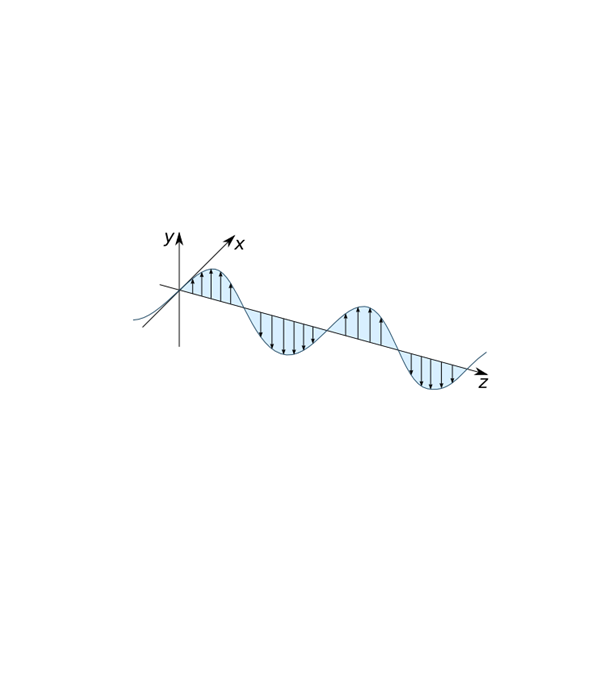

Рассмотрим природу поляризованного луча света, состоящего из фотонов и, подобно электрону, обладающего свойством спина. Поляризация светового луча связана именно со спином фотона, который, как и у электрона, равен единице. Следовательно, у фотона, как и у электрона, имеются два состояния, в которых он может находиться (+1) и (−1). Другими словами, поляризованный луч представляет диполь; фотоны такого колеблющегося электрического диполя могут испускаться или поглощаться. При прохождении через раствор оптически активных (ионизированных) веществ поляризованного луча происходит его поглощение молекулами вещества, что выражается в правой круговой поляризации света, отвечающей составляющей спина (+1), либо левой круговой поляризации – составляющей спина (−1).

Для определения концентрации оптически активных веществ, в основном углеводов (сахара, глюкозы), используют поляриметры разных марок, предназначенные для измерения угла вращения плоскости поляризации оптически активными прозрачными однородными растворами и жидкостями. Разновидностью поляриметра являются сахариметры и глюкозиметры. Каждый из них снабжен шкалой, показывающей не угол вращения поляризованного света, а массовую долю (%) сахарозы или глюкозы соответственно.

Угол вращения плоскости поляризации определяют по формуле (2.10):

|

|

(2.10) |

где

– удельное вращение, град;

– удельное вращение, град;

l – длина трубки, дм;

С – концентрация вещества, г/100 см3.

Сущность поляриметрического определения крахмала в зерновом сырье по методу Эверса

Метод основан на гидролизе крахмала при нагревании в слабом растворе соляной кислоты и определении его концентрации по отклонению плоскости поляризации поляризационного луча полученными продуктами гидролиза.

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

Если используется не вода, а другой растворитель или удельное вращение неизвестно, то концентрацию вещества в растворе можно определить по калибровочному графику, используя серию растворов с известными концентрациями.

При определении концентрации сахарозы в таких сложных образцах, как пищевые продукты, которые не имеют аттестованных растворов, ни формулой (2.10), ни градуировочным графиком воспользоваться невозможно.

Таблица 2.5 – Характеристики крахмала различных зерновых культур

Крахмал |

Удельное вращение, [α]20D |

Коэффициенты |

|

для сахариметра (линейная шкала) |

для поляриметра (круговая шкала) |

||

Кукурузный |

184,6 |

1,879 |

5,416 |

Пшеничный |

182,7 |

1,898 |

5,474 |

Картофельный |

194,5 |

1,775 |

5,118 |

Ржаной |

184 |

1,885 |

5,434 |

Ячменный |

181,5 |

1,912 |

5,506 |

Овсяный |

181,3 |

1,914 |

5,504 |

Рисовый |

185,9 |

1,866 |

5,38 |

Оборудование

1) Поляриметр СМ – З;

2) Баня водяная;

3) Аналитические весы;

4) Термометр с температурным диапазоном до 100°С;

5) Колбы мерные объемом 100 см3 (2 шт);

6) Стеклянная воронка;

7) Фарфоровая ступка;

8) Пипетки объемом 5 см3 и 25 см3;

9) Фильтровальная бумага.

Применяемые реактивы

1) 1,124 % раствор соляной кислоты. Для приготовления 1,124 % – ного раствора соляной кислоты отмеряют 25,4 см3 соляной кислоты плотностью 1,19 г/см3 в мерную колбу на 1000 см3 и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой.

2) 2,5 % раствор аммония молибденовокислого.

3) 4 % раствор фосфорно – вольфрамовой кислоты.

4) Дистиллированная вода.

5) Зерно.

Поляриметр круговой СМ – 3

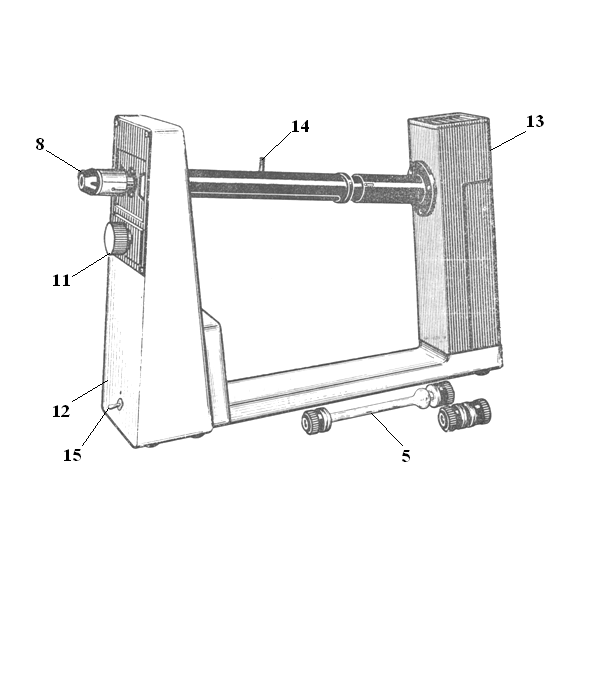

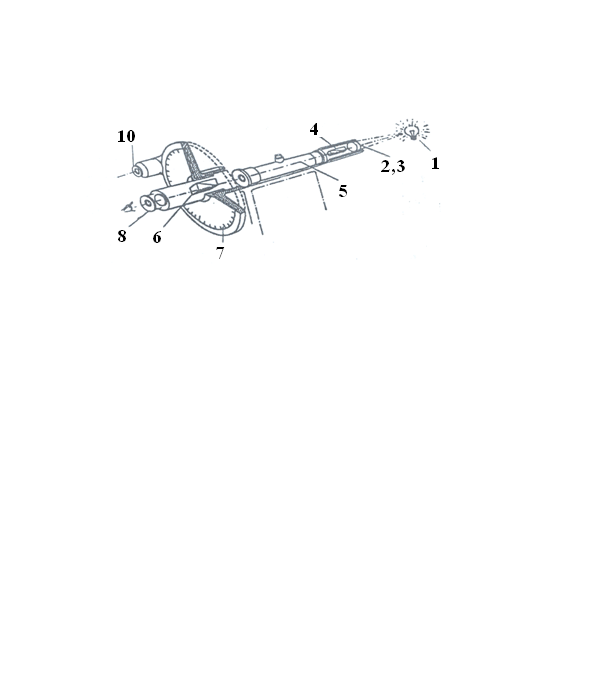

Поляриметр круговой СМ – 3 представляет собой оптический прибор, предназначенный для измерения угла вращения плоскости поляризации оптически активных прозрачных и однородных растворов (см. рисунок 2.10).

а

б

Рисунок 2.10 − Общий вид (а) и схема поляриметра (б): 1 - источник света; 2 - светофильтр; 3 - конденсор; 4 - поляризатор (призма Николя); 5 − кювета; 6 - анализатор (призма Николя); 7 - отчетное устройство (шкала); 8 - окуляр с видом освещенности полей; 10 - окуляр шкалы; 11 - ручка вращения анализатора; 12 − передняя панель; 13 - задняя панель; 14 - крышка кюветного отделения; 15 – тумблер «Сеть»

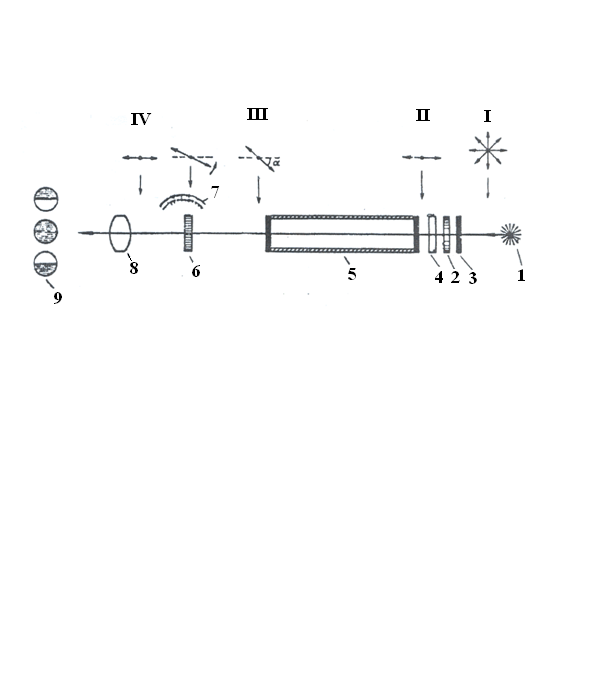

Луч света (I) от источника света (1) через светофильтр (2) и конденсор (3) проходит через поляризующую призму Николя (4) и на выходе из нее оказывается плоскополяризованным (II) (см. рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 − Схема кругового поляриметра и изменения поляризации луча при прохождении через него: 1 - неполяризованный свет; II - поляризованный свет; III - вращение плоскости поляризации; IV - приведение плоскости поляризации к оптической оси анализатора

Далее при прохождении через кювету (5) с раствором плоскость поляризации может повернуться при наличии в растворе оптически активного вещества. На схеме новая плоскость поляризации показана наклонной стрелкой под углом о, при этом поля освещенности 9, одинаково окрашенные при нулевом положении поляриметра, окрашиваются различно (как верхний кружок либо как нижний). Это свидетельствует о несовпадении оптической оси поляриметра с плоскостью поляризации. Чтобы выровнять окраску полей в окуляре поляриметра, надо повернуть анализатор (6), связанный с отсчетным устройством (7), на такой угол, на какой поляризованный луч был отклонен раствором энантиомера. Когда это будет достигнуто (IV), поля в окуляре (8) поляриметра снова будут окрашены одинаково. Отсчет по шкале (7) укажет угол вращения плоскости поляризации, который пропорционален длине кюветы 1 и концентрации раствора энантиомера.

В поляриметре СМ − З применен принцип уравнивания яркостей разделенного на две части поля зрения. Разделение достигается путем введения в оптическую систему прибора хроматической фазовой пластинки. Яркости полей сравнения уравнивают вблизи полного затемнения поля зрения.

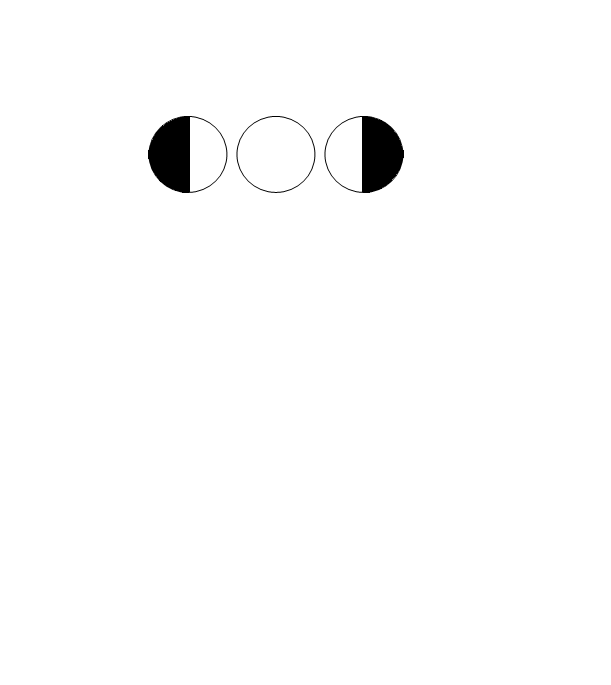

На рисунке 2.12 показан вид двойного поля зрения в зависимости от положения анализатора.

Вращением анализатора добиваются равенства яркостей обоих полей сравнения в чувствительном положении (см. рисунок 2.12, б). При этом не должно быть заметно резкого выделения стороны хроматической фазовой пластинки. При незначительном повороте анализатора вправо или влево от чувствительного положения происходит отклонение его оптической оси от плоскости колебаний поляризованного луча света, и тогда картинка меняется.

а б в

Рисунок 2.12 − Вид поля зрения в зависимости от положения анализатора при заполненной водой кювете: а - левое вращение; б - нулевая точка; в - правое вращение.

При повороте анализатора влево (см. рисунок 2.12, а) заметно потемнение левой части кружка, при повороте анализатора вправо (см. рисунок 2.12, в) – потемнение правой части кружка.

Если для получения однородно освещенного поля зрения приходится повернуть анализатор вправо, т.е. по часовой стрелке, то исследуемое вещество было правовращающимся. При повороте анализатора против часовой стрелки получаем левое вращение, а вещество было левовращающимся.

Выполнение работы

1) Отвешивают навеску измельченного исследуемого образца 5 г (с точностью до 0,01 г) и количественно переносят в сухую мерную колбу на 100 см3. Туда же приливают 25 см3 1,124% – ного раствора соляной кислоты. Перемешиванием добиваются полного смачивания вещества и разрушения комочков. Следующими 25 см3 той же кислоты смывают с горлышка и со стенок колбы прилипшие частицы. Смесь помещают на 15 мин на кипящую водяную баню. В течение первых трех минут содержимое непрерывно размешивают плавными круговыми движениями колбы. Через 15 мин колбу вынимают, вливают в нее 40 см3 холодной дистиллированной воды, взбалтывают и охлаждают до 200С.

2) Затем к раствору для осветления и осаждения белков прибавляют 6 см3 2,5% – ного раствора молибденовокислого аммония или от 0,5 до 5 см3 4% – ной фосфорно – вольфрамовой кислоты, после чего содержимое мерной колбы доводят до метки дистиллированной водой, взбалтывают и фильтруют через складчатый фильтр в сухую колбу. Первую порцию фильтрата (5 – 8 см3) отбрасывают. Прозрачный фильтрат поляризуют при 200С.

3) Проверка поляриметра на правильность его показаний (определение нулевого положения прибора). Так как при нулевой точке прибора нуль нониуса не всегда совпадает с нулем шкалы лимба, то, начиная работать, всегда следует установить положение истинной нулевой точки. Определение нулевого отсчета производят с кюветой, наполненной дистиллированной водой.

Включают натриевую лампу поляриметра тумблером (15) на задней панели прибора и прогревают его в течение 20 минут. Достают кювету, открывают крышку (14) кюветного отделения прибора. Отвинтив гайку, убирают втулку, резиновую прокладку, покровное стекло и все детали кладут на фильтровальную бумагу.

Кювету приводят в вертикальное положение утолщенной частью вверх. Эта утолщенность на стеклянной трубке необходима для сбора пузырьков воздуха. Заполняют кювету до верха дистиллированной водой. Заполнение водой производят до тех пор, пока на конце трубки не появится выпуклый мениск. Пузыри воздуха, если они присутствуют, удаляют, слегка постукивая по кювете указательным пальцем.

Появившийся мениск смещают в сторону при надвигании на него покровного стекла. Затем на покровное стекло кладут резиновую прокладку, прижимают втулкой, вставив ее в паз, и затягивают гайкой. Кювету вытирают фильтровальной бумагой. Она не должна подтекать.

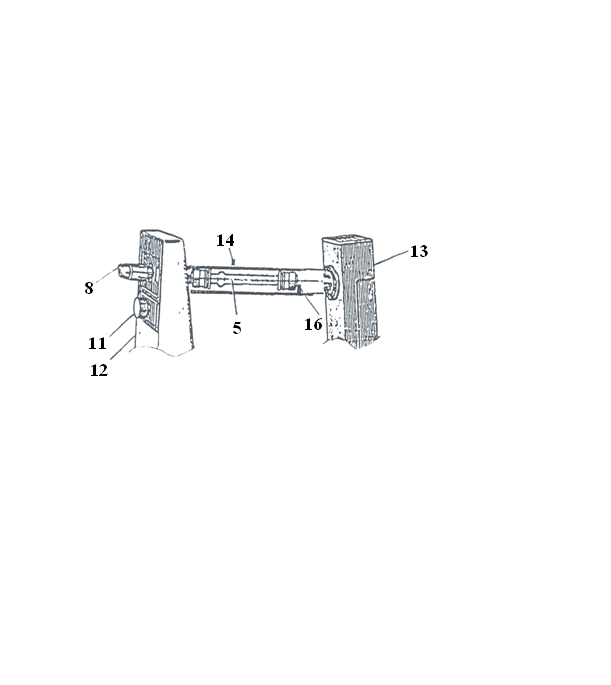

Кювету с водой вставляют в кюветное отделение поляриметра утолщенной частью по направлению к передней панели до соответствующего упора (16) (см. рисунок 2.13). Кювета должна находиться в середине кюветного отделения.

Рисунок 2.13 − Положение кюветы в кюветном отделении: 5 - кювета; 8 - окуляр с видом освещенности полей; 11 - ручка вращения анализатора; 12 - передняя панель поляриметра; 13 - задняя панель; 14 - крышка кюветного отделения; 16 - упор

Вращая ручку (11) прибора, совмещают нули лимба и нониуса. Затем, продолжая вращать ручку плавно и медленно, добиваются равенства яркости полей сравнения в чувствительном положении (см. рисунок 2.12, б) и производят нулевой отсчет. Если нули лимба и нониуса не совпадают в чувствительном положении, то следует найти по шкале нониуса штрих, который совпадает со штрихом шкалы лимба. Затем подсчитывают число делений от нуля нониуса до штриха нониуса, совпадающего со штрихом лимба, и умножают полученное число делений на 0,02°. Это число и есть поправка на нуль прибора.

Нулевой отсчет α° записывают в таблицу 2.5, а кювету освобождают от воды. На трубке кюветы нанесена ее фактическая длина l между торцами, которую вносят в таблицу 2.6.

Таблица 2.6 – Результаты эксперимента

Температура раствора, °С |

|

Угол вращения плоскости поляризации, ° |

|||

α° (H2Oдист) |

|

||||

Длина кюветы, мм |

|

α1′ |

α2′ |

α3′ |

αср′ |

|

|

|

|

||

Влажность анализируемого вещества, % |

|

||||

Теперь прибор настроен на нуль, и на нем можно проводить Измерение углов вращения плоскости поляризации.

4) Определение угла вращения плоскости поляризации фильтратом. Кювету ополаскивают фильтратом, затем трижды заполняют ее фильтратом и каждый раз помещают в камеру поляриметра для измерения угла вращения плоскости поляризации. Находят среднее арифметическое значение трех измерений. Из полученного среднего значения угла поворота плоскости поляризатора вычитают поправку на нуль, учитывая знак поправки.

5) Обработка результатов эксперимента. Содержание крахмала рассчитывают по формуле (2.11):

|

|

(2.11) |

где χ – содержание крахмала к массе муки, %;

– величина отклонения плоскости поляризации поляризованного луча продуктами гидролиза крахмала, выраженная в градусах линейной шкалы сахариметра;

m – масса образца, г;

l – длина трубки, г;

0,3468 – коэффициент пересчета линейной шкалы сахариметра на круговую шкалу поляриметра (т.е. 10 линейной шкалы поляриметра);

182,7 – среднее удельное вращение продуктов гидролиза пшеничного крахмала, получаемое по данному методу. Эта величина зависит от природы крахмала, условий проведения и глубины гидролиза. Величины среднего удельного вращения для различных объектов установлены экспериментально и приведены в таблице отдельно для каждого метода определения крахмала и для метода Эверса;

– количество

крахмала, соответствующее повороту

плоскости поляризации на 10

круговой шкалы поляриметра, г.

– количество

крахмала, соответствующее повороту

плоскости поляризации на 10

круговой шкалы поляриметра, г.

6) При навеске исследуемого продукта 5 г и длине трубки 2 дм формула принимает вид:

|

|

(2.12) |

где К – коэффициент, имеющий разное значение для различных культур зерна (см. таблицу 2.5).

Если используется поляриметрическая трубка длиной 100 мм, то формула приобретает вид:

|

|

(2.13) |

При пересчете содержания крахмала на сухое вещество используют следующую формулу 2.14:

|

|

(2.14) |

где W – влажность анализируемого материала, %.

Обработка результатов эксперимента

1) В ходе измерений были получены следующие данные

Таблица 2.7 – Результаты эксперимента

Температура раствора, °С |

26 |

Угол вращения плоскости поляризации, ° |

|||

α° (H2Oдист) |

0,08 |

||||

Длина кюветы, мм |

99,95 |

α1′ |

α2′ |

α3′ |

αср′ |

7,76 |

7,74 |

7,76 |

7,75 |

||

Влажность анализируемого материала, % |

1,4 |

||||

2) Расчет содержания крахмала

Навеска измельченного зерна m = 5,001 г

3) Расчет содержания крахмала на сухое вещество

Анализируемое зерно – пшено «Ярмарка», пищевая ценность 100 г: белки – 12 г; жиры – 3 г; углеводы – 67 г; калорийность – 340 ккал/1423 кДж, масса нетто – 800 г.