- •Содержание

- •Природное наследие астраханского края

- •Археология нижнего поволжья

- •Астраханский край в XVI-XXI вв.

- •Социокультурное взаимодействие народов астраханского края

- •Культурное наследие астраханского края

- •Природное наследие астраханского края

- •Музейные коллекции в.А. Хлебникова

- •Морфология и генезис пещер возвышенности биш-чохо

- •Морфометрические характеристики пещер возвышенности Биш-чохо. (по данным на 01.01.2010 г.)

- •Библиографический список

- •О результатах карстологических исследований на возвышенности биш-чохо

- •Библиографический список

- •Еще раз о мамонте

- •Находка скелета бизона (bison priscus) близ с. Косика енотаевского района астраханской области

- •Череп ископаемого сайгака (saiga borealis) из палеонтологической коллекции астраханского музея-заповедника

- •К вопросу о развитии отечественной орнитологии и астраханской орнитологической школы в советский период. (обзор литературы)

- •Библиографический список

- •Начальные пути реализации программы развития туризма в астраханской области

- •Туристско-ресурсный потенциал волго-ахтубинской поймы

- •Влияние агпз на здоровье человека

- •Библиографический список

- •Музей ооо «газпром добыча астрахань» и поддержание коммуникаций в области сэм и смот и пб

- •Археология нижнего поволжья

- •Предметы эпохи поздней бронзы из астраханского заволжья

- •Библиографический список

- •О датировке городища мошаик

- •Библиографический список

- •История изучения погребальных памятников эпохи раннего и развитого средневековья на территории Астраханского края

- •Библиографический список

- •Композиционные и технологические особенности орнаментации поливной керамики самосдельского городища

- •Библиографический список

- •Могильники Селитренного городища: статистическая характеристика

- •Библиографический список

- •Селитренное городище - раскоп XXII. Ориентация вымостки и реконструкция колонны памятника

- •Библиографический список

- •Приложение

- •Керамика из последней загрузки горна мастерской № 9 селитренного городища

- •Библиографический список

- •Средневековые энколпионы, найденные в окрестностях астрахани

- •Библиографический список

- •Приложение

- •Геофизические исследования на селитренном городище

- •Пулы маджарской чеканки на селитренном городище

- •Библиографический список

- •Инвестиционный проект по созданию и комплексному развитию (музеефикации) историко-археологического и природно-ландшафтного музея-заповедника «великая степь» (рабочий вариант)

- •Приложение

- •Астраханский край в XVI-XXI вв.

- •Взаимоотношения ногайцев с астраханским ханством в XV–XVI вв.

- •Библиографический список

- •Тайша мончак и русско-калмыцкие отношения в середине 1660-х гг.

- •Библиографический список

- •«Служилые» и центральная власть московской руси - астрахань как типичный опорный пункт XVI – XVII вв.

- •Библиографический список

- •Буддийская община приволжских калмыков во взаимодействии калмыцого ханства с циньской империей, джунгарским ханством и тибетом в XVII- начале XVIII вв.

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Значение астрахани в системе международных отношений россии со странами средней азии в XVII – XVIII вв.

- •Библиографический список

- •Переписка астраханских губернаторов с калмыцкими ламами в XVIII в.

- •Библиографический список

- •Безопасность колонии сарепта в 1771 – 1774 гг.

- •Библиографический список

- •Проекты религиозных реформ астраханского губернатора и.С. Тимирязева в отношении приволжских калмыков

- •Библиографический список

- •Роль секретаря губернского статистического комитета в организации научных исследований астраханского края

- •Библиографический список

- •Астраханское армянское агабабовское училище

- •Библиографический список

- •Органы городского самоуправления в формировании материальной базы внешкольного образования во II половине XIX в. (на материалах нижнего поволжья)

- •Библиографический список

- •Горчичная промышленность колонии сарепта, и её влияние на традиционное хозяйство населения нижнего поволжья в XIX – начале XX вв.

- •Библиографический список

- •Старейшие лечебные заведения астраханской губернии (конец XVIII – нач. Хх вв.)

- •Библиографический список

- •Астраханский механический завод товарищества «братья нобель»

- •Библиографический список

- •«За заслуги перед городом»

- •Библиографический список

- •История губернской фотографии (1860-1920гг.).

- •Библиографический список

- •Февральская революция 1917 г. В астраханском крае

- •Библиографический список

- •Началовские события: кулацкий мятеж или крестьянское восстание

- •Библиографический список

- •Городская повседневность: жизнь и смерть трамвая в астрахани

- •Библиографический список

- •История развития села удачное ахтубинского района астраханской области

- •Библиографический список

- •К истории формирования местных органов управления советской власти (на примере татаробашмаковского сельсовета)

- •Библиографический список

- •Идентификация астраханского региона как субъекта пограничного взаимодействия

- •Библиографический список

- •Правда и домыслы в астраханском краеведении

- •Библиографический список

- •Восстановить историческую справедливость даты основания города астрахани

- •Библиографический список

- •Еще раз о происхождении астраханских татар (ответ на статью р.У. Джуманова «Был ли «Интерстадиал» у населения Хаджи-Тархана (Астрахани) в середине XVI в.»)

- •Библиографический список

- •К истории астраханских ногайцев

- •Библиографический список

- •Приложение

- •Родо-племенной состав жителей села татарская башмаковка в XVIII-XX вв.

- •Библиографический список

- •Приложение

- •( С XVII- XX вв.) на бугре «Кос-Тюбе»

- •Трансформация родоплеменных сообществ юртовцев (караийле) в семейно-клановые группы в современности

- •Кулинарные традиции ногайцев-карагашей

- •Культурное наследие астраханского края

- •Драконы, города и «строительные жертвы»: об астраханско-казанских фольклорных параллелях

- •Библиографический список

- •«Арифметика» л. Магницкого и воспитание торговой культуры

- •Библиографический список

- •Новые сведения о становлении театра а.К. Грузинова в астрахани (1809-1818 гг.)

- •Библиографический список

- •Иван акимович репин и его библиотека глазами вячеслава ивановича склабинского

- •Из Репинской библиотеки

- •Творческая деятельность абдул-хамида джанибекова

- •Библиографический список

- •Музейные мероприятия – проводники культурного наследия прошлого (о праздниках горожан дореволюционной Астрахани)

- •Государственная политика в области развития школьного театра в первое десятилетие советской власти (1917-1927 гг.) в нижнем поволжье

- •Библиографический список

- •Музею на улице ульяновых – 40 лет

- •«Семья хлебниковых» (комплект медалей)

- •Библиографический список

- •Традиции и инновации в области народного творчества: социологический аспект

- •Библиографический список

- •Литературная карта города (кон. XX – нач. XXI вв.)

- •Исследовательская краеведческая деятельность школьников как средство изучения культурного наследия астраханского края и эколого-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения

- •Библиографический список

- •Приложение

- •Роль музея в возрождении духовно-нравственного воспитания молодежи в современной россии

- •Библиографический список

- •Сведения об авторах

О результатах карстологических исследований на возвышенности биш-чохо

С карстом возвышенности Биш-чохо автору довелось близко познакомиться в ходе трёх комплексных научно-исследовательских экспедиций по территории Волго-Уральских песков, организованных Астраханским отделением Русского географического общества в 1997-1999 годах. Необходимо отметить, что в литературных источниках карст возвышенности Биш-чохо почти неосвещён. Только в работе И.Б. Ауэрбаха (1. С. 67) даётся небольшое описание карстовых воронок и двух пещер.

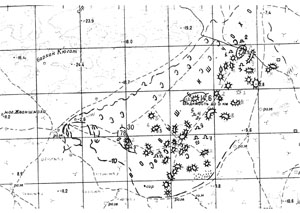

Возвышенность Биш-чохо (кирг.: «пять бугров») расположена в Атырауской области Республики Казахстан, находится в западной части Рын-песков и приурочена к Шунгайской зоне поднятий. Она представляет собой плоскую возвышенную денудационную равнину, окружённую бугристыми закреплёнными и барханными полузакреплёнными песчаными массивами. В четырёх километрах севернее Биш-чохо находится огромное соляное озеро Биш-уба (сор Бесоба). С северо-западной и с юго-восточной сторон Биш-чохо граничит с соляными грязями. Возвышенность вытянута в северо-восточном направлении на 10 км и имеет ширину около 3,5 км (3. С. 351). Она располагает овальными очертаниями и приподнята над окружающей местностью на 30 м. Возвышенность Биш-чохо имеет площадь 35 км² и представляет собой плоскую поверхность, осложнённую гипсовыми буграми (с абсолютной отметкой до +14,6 м) и карстовыми формами рельефа (рис. 1).

Рис. 1. Возвышенность Биш-чохо (М 1:100 000)

Карстующиеся породы представлены нижнепермскими средне- и крупнозернистыми гипсами кепрока соляного купола. Согласно районированию карста Русской равнины возвышенность Биш-чохо входит в Прибаскунчакский округ Нижневолжско-Уральской карстовой области (4. С. 31).

Характерной особенностью рельефа Биш-чохо является наличие большого количества гипсовых бугров, резко выделяющихся на фоне пологой равнины (рис. 2). И.Б. Ауэрбах (1. С. 67) указывает на разбросанность холмов по возвышенности «без всякого порядка».

![]()

И.В. Мушкетов считает, что бугры «…группируются, по крайней мере, в три ряда, более или менее параллельных между собой...» (9). Исходя из этого, он предполагает, что Биш-чохо представляет собой «плоскую антиклинальную складку», остатками гребня и крыльев которой являются гряды гипсовых холмов. Однако нами в ходе экспедиционных работ 1997-1999 г.г. на возвышенности Биш-чохо подобное расположение гряд не было отмечено. Об этом же упоминает А.А. Богданов (3. С. 352). Бугры собраны в несколько групп. По форме выделяются бугры: линейно вытянутые (с разным направлением простирания длинной оси), подковообразные (подобно холмам «Курган-тау» на Индерском поднятии), круглые (куполообразные). На вершинных частях некоторых бугров имеются котловины, образованные за счёт обрушения кровли подземных полостей и осложнённые провалами, просадками и понорами. Такие бугры характерны для центральной части возвышенности. Бугры возвышенности Биш-чохо внешне напоминают бугры урочища Вак-Тау, расположенные на северо-восточном побережье озера Баскунчак. А.А. Богданов считает Биш-чохо «…за перемятое ядро огромного купола с сильно варьирующими простираниями гипсовой толщи, крылья которого размыты и покоятся под плащом каспийских и эоловых отложений, окружающих данное поднятие…» (3. С. 352). Район возвышенности Биш-чохо отличается от Баскунчакского района отсутствием отложений верхней перми и мезозоя.

Поверхность возвышенности активно закарстована. Карстуются гипсовые породы кепрока, сильно дислоцированные вследствие солянокупольного тектогенеза. Гипсы залегают под маломощным чехлом древнекаспийских отложений (хвалынские супеси и суглинки), поэтому карст этого района можно отнести к типу покрытого. Грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м. Карстовый рельеф на возвышенности слагается из поверхностных и подземных форм.

Поверхностные карстовые формы представлены каррами, понорами, воронками, котловинами. Платообразная поверхность возвышенности осложнена выходами коренных пород и большим количеством карстовых воронок пяти основных типов: асимметричные, конусообразные, колодцеобразные, чашеобразные и блюдцеобразные. Наиболее широко распространёнными являются конусообразные воронки.

Рис. 3. Изогнутые в складки гипсовые породы

(фото И.В. Головачёва)

По генезису воронки подразделяются на провальные, просасывания (суффозионно-коррозионные), поверхностного выщелачивания (коррозионные). Размеры воронок самые разнообразные: от первых метров до нескольких десятков метров в диаметре глубиной до 10 м. Средний диаметр воронок 10-20 м. Средняя глубина около 2-3 м. Обнажающиеся в стенках воронок гипсы – сильно выветрены, светло-серого цвета. В склонах некоторых воронок можно наблюдать сильноизогнутые в складки, гипсовые, тёмноцветные, тонкослоистые (листоватые) породы (рис. 3). Причём, прилегающий к такой воронке участок местности – абсолютно ровный. Складкообразование в данном случае проходило до пенепленизации территории возвышенности.

Карстовые котловины (диаметр от 50 до 100-150 м, глубина до 10 м) образуются вследствие слияния карстовых воронок или провала грядовой части гипсовых холмов в ниже лежащие полости. Могут иметь правильную циркообразную форму и плоское дно, осложнённое понорами, просадками и провалами.

На гипсовой выветренной поверхности склонов некоторых воронок и котловин имеются старые крупные карровые борозды (длиной до 1 м, шириной 8-10 см, глубиной до 5-6 см). На сводах привходовых частей пещер отмечаются выветренные, плохо выраженные лунковые карры.

Поноры приурочены к трещинам и зонам нарушений. Для данного района нами отмечено два вида поноров: щелеобразные и колодцеобразные. Поноры неясно выражены и скрыты в отложениях дна воронок и котловин.

Рис. 4. Карстовый провальный колодец на возвышенности Биш-чохо

(фото И.В. Головачёва)

Карстовые колодцы на Биш-чохо имеются двух основных типов: провального генезиса и карстово-эрозионного. Первый тип представлен крупным провальным колодцем в южной части возвышенности (рис. 4). Он образован в толще гипсовых отложений (P1kg). По словам местных жителей, провал произошёл в 1924-1925 годах (10. С. 58). В 1934 году этот провал обследовал Ю.М. Ралль. В своей статье (10. С. 58) он приводит следующие морфометрические характеристики: горловина колодца овальной формы 4,9×6,5 м, глубина колодца от бровки горловины до уровня воды 6,85 м, наибольшая глубина воды 5,5 м, общая глубина колодца 12,35 м. Колодец имел бутылкообразное расширение к основанию. К настоящему времени размеры колодца претерпели некоторые изменения. По материалам экспедиции Астраханского отделения РГО, в мае 2009 года диаметр горловины составил 10 м, диаметр основания колодца около 12-13 м, глубина до уровня воды 9 м, наибольшая глубина воды 1,5 м. Общая глубина колодца составила 10,5 м. Второй тип представлен карстовым колодцем в центральной части возвышенности. Колодец имеет размеры в верхней части (на уровне степи): длина горловины – около 6,5 м, ширина около 3 м, в средней части: длина горловины 2 м, ширина 1 м, общая глубина 5 м. Колодец примечателен тем, что на его стенах произрастает папоротник: Пузырник ломкий (Cystopteris fragilis).

В отличие от района окрестностей озера Баскунчак, на возвышенности нет таких форм рельефа, как балки, овраги, гроты и почти нет закарстованных трещин. Карстово-эрозионные формы и овражно-балочный рельеф не характерны для Биш-чохо. Не отмечена здесь и современная активность провалообразования. Район отличается определённой стабильностью рельефа, что, скорее всего, связано с особенностями его солянокупольной тектоники и гидрогеологии в настоящее время.

Подземные карстовые формы представлены пещерами. В ходе экспедиционных работ проведённых на Биш-чохо в 1997-1999 г.г. было обнаружено и обследовано 10 пещер, различной морфологии и морфометрии. Из них 3 пещеры вскрыты впервые.

Карстовые пещеры района, согласно морфогенетической классификации В.Н. Дублянского (7. С. 107), с поправкой Ю.И. Берсенёва (2. С. 79), относятся к коррозионно-эрозионному и коррозионно-разрывному типам.

Пещеры коррозионно-эрозионного типа имеют относительно большие размеры и характеризуются тем, что поглощают (или поглощали ранее) поверхностные водотоки (8. С. 77).

Пещеры

коррозионно-разрывного типа имеют

не большие размеры и представляют собой

фрагменты клинообразных, заужающихся

к верху разрывов в гипсах, образованных

вследствие соляной тектоники. Стены и

своды этих пещер имеют незначительные

следы карстовой денудации. Кроме того,

на стенах пещер этого типа можно наблюдать

белого цвета коры вторичной кристаллизации

гипса (т.н. – «гипсовое молоко» или

«гипсовая накипь»).

Пещеры

коррозионно-разрывного типа имеют

не большие размеры и представляют собой

фрагменты клинообразных, заужающихся

к верху разрывов в гипсах, образованных

вследствие соляной тектоники. Стены и

своды этих пещер имеют незначительные

следы карстовой денудации. Кроме того,

на стенах пещер этого типа можно наблюдать

белого цвета коры вторичной кристаллизации

гипса (т.н. – «гипсовое молоко» или

«гипсовая накипь»).

Карстовые отложения представлены рыхлыми отложениями на дне поверхностных карстовых форм.

Рис. 5. Гипсовые сталактиты в пещере Курмангазы (фото Е.А. Лисицы)

В отличие от района окрестностей озера Баскунчак, среди отложений данного района в большом количестве присутствуют эоловые пески и в незначительном количестве органические остатки, представленные сухой степной растительностью. Для отложений пещер также характерно подавляющее преобладание привнесённых эоловых песков и обилие гипсового обломочного материала. В остальном они схожи с отложениями баскунчакских пещер. Из наиболее интересных пещерных отложений отмечены гипсовые сталактиты в пещерах Курмангазы (рис. 5) и Логово, а также сезонные образования - грунтовые слепки в пещере Кененбай (5. С. 42).

Гидрологические объекты представлены небольшим минерализованным озером, площадью около 40 м² и глубиной до 1,5 м (по данным 2009 г), расположенным на дне карстового провала и одним пресным подземным озером, площадью 45 м² и глубиной 1 м, находящимся в пещере Мечта.