- •Содержание

- •Природное наследие астраханского края

- •Археология нижнего поволжья

- •Астраханский край в XVI-XXI вв.

- •Социокультурное взаимодействие народов астраханского края

- •Культурное наследие астраханского края

- •Природное наследие астраханского края

- •Музейные коллекции в.А. Хлебникова

- •Морфология и генезис пещер возвышенности биш-чохо

- •Морфометрические характеристики пещер возвышенности Биш-чохо. (по данным на 01.01.2010 г.)

- •Библиографический список

- •О результатах карстологических исследований на возвышенности биш-чохо

- •Библиографический список

- •Еще раз о мамонте

- •Находка скелета бизона (bison priscus) близ с. Косика енотаевского района астраханской области

- •Череп ископаемого сайгака (saiga borealis) из палеонтологической коллекции астраханского музея-заповедника

- •К вопросу о развитии отечественной орнитологии и астраханской орнитологической школы в советский период. (обзор литературы)

- •Библиографический список

- •Начальные пути реализации программы развития туризма в астраханской области

- •Туристско-ресурсный потенциал волго-ахтубинской поймы

- •Влияние агпз на здоровье человека

- •Библиографический список

- •Музей ооо «газпром добыча астрахань» и поддержание коммуникаций в области сэм и смот и пб

- •Археология нижнего поволжья

- •Предметы эпохи поздней бронзы из астраханского заволжья

- •Библиографический список

- •О датировке городища мошаик

- •Библиографический список

- •История изучения погребальных памятников эпохи раннего и развитого средневековья на территории Астраханского края

- •Библиографический список

- •Композиционные и технологические особенности орнаментации поливной керамики самосдельского городища

- •Библиографический список

- •Могильники Селитренного городища: статистическая характеристика

- •Библиографический список

- •Селитренное городище - раскоп XXII. Ориентация вымостки и реконструкция колонны памятника

- •Библиографический список

- •Приложение

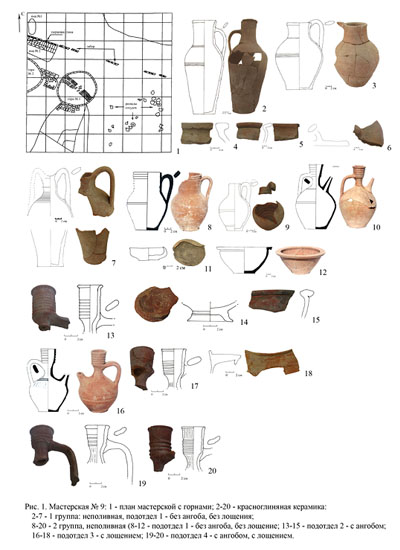

- •Керамика из последней загрузки горна мастерской № 9 селитренного городища

- •Библиографический список

- •Средневековые энколпионы, найденные в окрестностях астрахани

- •Библиографический список

- •Приложение

- •Геофизические исследования на селитренном городище

- •Пулы маджарской чеканки на селитренном городище

- •Библиографический список

- •Инвестиционный проект по созданию и комплексному развитию (музеефикации) историко-археологического и природно-ландшафтного музея-заповедника «великая степь» (рабочий вариант)

- •Приложение

- •Астраханский край в XVI-XXI вв.

- •Взаимоотношения ногайцев с астраханским ханством в XV–XVI вв.

- •Библиографический список

- •Тайша мончак и русско-калмыцкие отношения в середине 1660-х гг.

- •Библиографический список

- •«Служилые» и центральная власть московской руси - астрахань как типичный опорный пункт XVI – XVII вв.

- •Библиографический список

- •Буддийская община приволжских калмыков во взаимодействии калмыцого ханства с циньской империей, джунгарским ханством и тибетом в XVII- начале XVIII вв.

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Значение астрахани в системе международных отношений россии со странами средней азии в XVII – XVIII вв.

- •Библиографический список

- •Переписка астраханских губернаторов с калмыцкими ламами в XVIII в.

- •Библиографический список

- •Безопасность колонии сарепта в 1771 – 1774 гг.

- •Библиографический список

- •Проекты религиозных реформ астраханского губернатора и.С. Тимирязева в отношении приволжских калмыков

- •Библиографический список

- •Роль секретаря губернского статистического комитета в организации научных исследований астраханского края

- •Библиографический список

- •Астраханское армянское агабабовское училище

- •Библиографический список

- •Органы городского самоуправления в формировании материальной базы внешкольного образования во II половине XIX в. (на материалах нижнего поволжья)

- •Библиографический список

- •Горчичная промышленность колонии сарепта, и её влияние на традиционное хозяйство населения нижнего поволжья в XIX – начале XX вв.

- •Библиографический список

- •Старейшие лечебные заведения астраханской губернии (конец XVIII – нач. Хх вв.)

- •Библиографический список

- •Астраханский механический завод товарищества «братья нобель»

- •Библиографический список

- •«За заслуги перед городом»

- •Библиографический список

- •История губернской фотографии (1860-1920гг.).

- •Библиографический список

- •Февральская революция 1917 г. В астраханском крае

- •Библиографический список

- •Началовские события: кулацкий мятеж или крестьянское восстание

- •Библиографический список

- •Городская повседневность: жизнь и смерть трамвая в астрахани

- •Библиографический список

- •История развития села удачное ахтубинского района астраханской области

- •Библиографический список

- •К истории формирования местных органов управления советской власти (на примере татаробашмаковского сельсовета)

- •Библиографический список

- •Идентификация астраханского региона как субъекта пограничного взаимодействия

- •Библиографический список

- •Правда и домыслы в астраханском краеведении

- •Библиографический список

- •Восстановить историческую справедливость даты основания города астрахани

- •Библиографический список

- •Еще раз о происхождении астраханских татар (ответ на статью р.У. Джуманова «Был ли «Интерстадиал» у населения Хаджи-Тархана (Астрахани) в середине XVI в.»)

- •Библиографический список

- •К истории астраханских ногайцев

- •Библиографический список

- •Приложение

- •Родо-племенной состав жителей села татарская башмаковка в XVIII-XX вв.

- •Библиографический список

- •Приложение

- •( С XVII- XX вв.) на бугре «Кос-Тюбе»

- •Трансформация родоплеменных сообществ юртовцев (караийле) в семейно-клановые группы в современности

- •Кулинарные традиции ногайцев-карагашей

- •Культурное наследие астраханского края

- •Драконы, города и «строительные жертвы»: об астраханско-казанских фольклорных параллелях

- •Библиографический список

- •«Арифметика» л. Магницкого и воспитание торговой культуры

- •Библиографический список

- •Новые сведения о становлении театра а.К. Грузинова в астрахани (1809-1818 гг.)

- •Библиографический список

- •Иван акимович репин и его библиотека глазами вячеслава ивановича склабинского

- •Из Репинской библиотеки

- •Творческая деятельность абдул-хамида джанибекова

- •Библиографический список

- •Музейные мероприятия – проводники культурного наследия прошлого (о праздниках горожан дореволюционной Астрахани)

- •Государственная политика в области развития школьного театра в первое десятилетие советской власти (1917-1927 гг.) в нижнем поволжье

- •Библиографический список

- •Музею на улице ульяновых – 40 лет

- •«Семья хлебниковых» (комплект медалей)

- •Библиографический список

- •Традиции и инновации в области народного творчества: социологический аспект

- •Библиографический список

- •Литературная карта города (кон. XX – нач. XXI вв.)

- •Исследовательская краеведческая деятельность школьников как средство изучения культурного наследия астраханского края и эколого-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения

- •Библиографический список

- •Приложение

- •Роль музея в возрождении духовно-нравственного воспитания молодежи в современной россии

- •Библиографический список

- •Сведения об авторах

Библиографический список

Волков И.В. Керамика Азова XIV-XVIII вв. (классификация и датировка). Автореферат дисс…канд. ист. наук: 07.00.06. Москва, 1992.

Курочкина С.А. Керамика города Сарай ал-Джедид (своеобразие керамического производства). Автореферат дисс…канд. ист. наук: 07.00.06. Казань, 2006.

Курочкина С.А. Отпечатки пальцеы гончаров на керамике (по материалам раскопа XXXIX/2005 г. Селитренного городища) // Средневековая археология Поволжья: материалы и исследования по археологии Поволжья: сборник статей. Вып. 4. Йошкар-Ола, 2009.С. 124-132.

Петрушевский И.С. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII-XIV в. М.; Л., 1960.

Пигарев Е.М. Отчет об археологических раскопках на Селитренном городище в Харабалинском районе Астраханской области в 2005 году. Астрахань, 2006.

Пигарев Е.М. Гончарное производство золотоордынского города Сарай (Селитренное городище). Автореферат дисс…канд. ист. наук: 07.00.06. Казань, 2008.

С.Ю.Скисов, О.А.Маркова

Астраханский художественный фонд,

ОГУК «Астраханский государственный объединенный

историко-архитектурный музей заповедник»

Средневековые энколпионы, найденные в окрестностях астрахани

Свод письменных и археологических источников по теме «Русские люди в Золотой Орде», изданный М.Д. Полубояриновой в 1978 году, за прошедшие 30 лет постоянно пополняется новыми материалами и находками. На всех крупных археологических памятниках золотоордынского времени на Средней Волге найдены объекты, сооружения, кварталы и районы, которые можно надёжно интерпретировать, как материальные остатки пребывания в Орде русского населения. Одним из самых надёжных маркеров являются находки в культурных слоях предметов православной обрядности.

Ситуация в Волго-Ахтубинской пойме и дельте несколько иная. Находки предметов христианской обрядности, относящихся ко времени Золотой Орды – большая редкость на Нижней Волге. Хотя многочисленные письменные источники надёжно фиксируют, как постоянное, так и временное присутствие христианского населения в устье Волги в этот период.

Отдельные христианские предметы найдены на трёх памятниках: Селитренное городище, Красноярское городище и Мошаик. Небольшая коллекция таких предметов, хранимая в Астраханском музее, состоит в основном из иконок из металла и стекла и фрагментов энколпионов (крестов-мощевиков). Помимо того, с Красноярского городища происходит нательный крест III века. Настоящая публикация посвящена православным энколпионам, происходящим с нижневолжских памятников, ранее не введённым в научный оборот.

Энколпион – нагрудный двустворчатый крест-мощевик, который служил личным оберегом, особенно для путников и воинов. В II-V вв. и далее изготовлением энколпионов занимались все крупные православные монастыри. Внутри энколпиона находятся частицы святых мощей, смешанные с ладаном и воском. Традиция ношения энколпионов пришла на Русь из Византии, вместе с православием и постепенно угасла после Никоновских реформ VII века.

В фондовой коллекции предметов религиозного культа АГОИАМЗ (КП 3556) храниться православный крест, датировка и место находки которого не обозначены. Этот крест в начале ХХ столетия был пожертвован священником Галикарновым или Галикарповым - (написано неразборчиво).

Описание:

Оборотная створка круглоконечного энколпиона с выступающими дугами в средокрестии. Сохранились обе шарнирные петли. Оглавие утрачено. Медный сплав. Литьё со вторичной модели. Размер – 7,7× 5 см (рис А)

В среднике – рельефное изображение архангела Сихаила с мерилом в правой руке, и зерцалом в левой. По сторонам и над головой надпись в три слога: СИ\\ХА\\ИЛЪ. В круглых медальонах на оконечностях креста – однотипные поясные фигуры святых, с молитвенно сложенными руками. В поле медальонов – неразборчивые надписи.

Атрибуция и датировка: Кресты-реликварии подобного типа появляются на Руси в IV веке и бытуют весь V век. Их находки неоднократно зафиксированы на территории Русских княжеств, в основном в московском и новгородском регионах. Степень редкости – R4, по пятибалльной шкале. Отливки с такой же модели уже были опубликованы (2. №19), их отличие от нашего экземпляра лишь в худшем качестве литья. Отдельные энколпионы этого типа найдены в слоях датированных древнерусских памятников: Плёс, комплекс сер.IV- сер. V вв. (8), погост в Радонеже вторая пол. V века (7. С. 63-80).

Сихаил – апокрифический архангел, победитель бесов, известен по новгородским берестяным грамотам II века. Изображения архангелов в подобной позе и с такими атрибутами характерно для новгородской монументальной живописи CIV века, например роспись барабана церкви Спаса-Преображения на Ильине. Сюжет – Сихаил в центре и четверо святых в клеймах вокруг, но с другим контуром креста, характерны для оборотной створки энколпионов новгородского и тверского региона. В Новгороде их обнаружили в слоях кон. IV– нач. V вв. (6). В поздних иконах изображение Сихаила также сопровождается предстоящими святыми в позах, аналогичных изображениям на медальонах створки энколпиона из фондов Астраханского музея.

Эволюция древнерусских энколпионов, восходящая к византийским образцам, в границах I- VI, происходила достаточно плавно. Определённые типы энколпионов, имея множество разновидностей, сменяли друг-друга в течении 100 – 150 лет. Эти изменения касались всего комплекса внешних признаков: размеров, сюжетов, композиционных схем и особенностей технологии изготовления. Кроме того энколпионы были безусловно предметами длительного пользования. Поэтому датировка всякого экземпляра имеет достаточно расплывчатые границы. Энколпионы подобного облика широко бытовали на протяжении столетия, с середины IV до середины V веков. К концу V века им на смену приходят мощевики следующего поколения. Поэтому музейный энколпион следует датировать в пределах второй половины XIV-XV вв. С учётом того, что от дарителя поступила лишь оборотная створка, крест вероятнее всего является случайной находкой.

Следующий из энколпионов был найден в 2007 году на бэровском бугре на правобережной части г. Астрахани. По словам находчика энколпион залегал на глубине 15 см.

Описание: оглавие и оборотная створка круглоконечного энколпиона с прямым перекрестием и каплевидными выступами на оконечностях. Высота створки с шарнирными соединениями 6 см. Поле креста - 5×4 см. Сохранились обе шарнирные петли. Всё поле створки занимает рельефное изображение Богородицы в мофории и тунике, с распростёртыми руками. В поле - насеченная после отливки надпись МТР\\ О(У). Оглавие сферическое, с рельефным валиком в средней части. Диаметр оглавия – 15 мм. (рис. В)

Атрибуция и датировка: Энколпион принадлежит к распространенному типу русских энколпионов, появившемуся в II веке и наиболее распространённому в III веке. В наиболее полном каталоге энколпионов изделий этого типа учтено более 100 шт. (4). Степень редкости - R3 Основной район находок: округа Москвы, Старая Рязань, Ярополч Залесский, Суздальское Ополье, Белозеро. (5. С. 137-139; 2. С.46-47) Есть экземпляры, происходящие из района Киевской Руси (3).

Осмотр места находки весной 2010 показал, что данный район является остатками сельской усадьбы золотоордынского времени, входящей в округу города Хаджи-Тархан. Памятник определяется по пятну материальных остатков на поверхности бэровского бугра. Диаметр пятна около 60 метров. На этой площади сосредоточено большое количество фрагментов золотоордынской керамики, в основном красноглиняной. Концентрация фрагментов вещей на дневной поверхности в центральной части доходит до 40-60 шт. на кв.м. Найдены также обломки золотоордынского кирпича. Из обнаруженных материалов отобраны предметы, имеющие бесспорное датирующее значение:

фрагмент ручки крупного водоносного кувшина;

фрагмент ручки амфоровидного сосуда;

фрагмент донца дигирного сосуда с уцелевшим крепёжным штырём;

три фрагмента стенок красноглиняных сосудов, с характерными для золотоордынской керамики орнаментом – бегущая волна;

поливная керамика: 1. Фрагмент кашинного блюда с ультрамариновой поливой снаружи и с бирюзовой – внутри; 2 . фрагмент красноглиняной чаши с зелёной поливой по белому ангобу; 3. Фрагмент венчика чаши из розоватого кашина с голубой поливой и зелёной отводкой по краю;

литое свинцовое прясло.

Все эти предметы имеют точные аналогии на большинстве золотоордынских памятников Нижнего Поволжья и датируются IV веком. На поверхности замечен также развал толстостенного тарного сосуда – хума. Как показал осмотр – памятник однослойный. В центральной части памятника найдена медная монета – анонимный пул 768 г.х. (1366 г) чекана Сарай ал-Джедид. (рис Б).

Исходя из этого памятник следует датировать серединой IV века. Найденный на нём энколпион надо отнести к той же дате, хотя типологически он больше тяготеет к III веку.

Обе публикуемые створки являются оборотными. Исходя из того, что подобные кресты имеют аналогии в древнерусских древностях, лицевые створки надёжно реконструируются. Для обоих крестов это изображение распятия.

Авторы благодарят за активную помощь М.А. Домашенко.