- •1. Сопротивления и проводимости воздушных и кабельных линий

- •2 Классификация сетей по способу заземления нейтрали

- •3. Свойства электрических сетей с изолированной нейтралью

- •5. Свойства сетей с нейтралью, заземленной через активное сопротивление

- •6. Свойства сетей с эффективно–заземленной нейтралью

- •7. Принципы выполнения защиты (сигнализации) замыканий на землю

- •Режимы заземления в сетях низкого напряжения

3. Свойства электрических сетей с изолированной нейтралью

С изолированной нейтралью в России работают сети 6-35 кВ при небольших значениях токов замыкания на землю, которые для воздушных сетей на железобетонных и металлических опорах не превышают 10А, а в кабельных сетях и в воздушных при деревянных опорах не превышают 30А при U=6 кВ, 20А при U=10 кВ и 10А при U=35 кВ ПУЭ, п. 1.2.16, ПТЭЭП, 2.8.13. Главное достоинство таких сетей – обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей при однофазных замыканиях на землю, которые составляют до (70-80)% от всех видов повреждений.

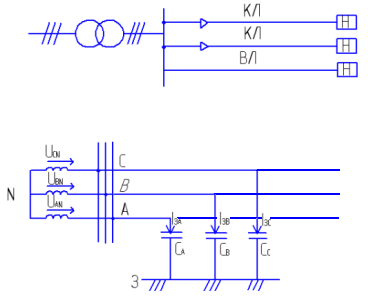

Рассмотрим эту особенность сетей с изолированной нейтралью на примере фрагмента схемы электрической сети (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Схема сети (а) и пути протекания емкостных токов в нормальном режиме (б)

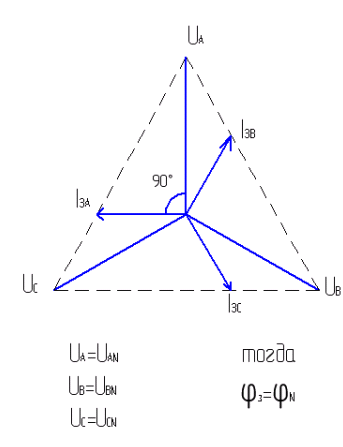

В нормальном режиме напряжения фаз сети по отношению к земле равны соответствующим фазным напряжениям по отношению к нейтрали трансформатора. Векторы этих напряжений образуют симметричную звезду, а напряжение нейтрали по отношению к земле равно нулю (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2.

Схема электрической сети изолирована от земли и не имеет ни одной точки связи с землей. Однако если отключить нагрузку (в конце линии), то в линии будет протекать небольшой ток. Этот ток называют зарядным током линии. Объясняется он наличием емкостных проводимостей линии по отношению к земле. В реальной сети емкости распределены равномерно по всей длине линии. Для удобства анализа распределенные емкости фаз относительно земли на рисунке представлены в виде сосредоточенных емкостей.

В нормальном режиме можно считать емкости соединенными в звезду и по ним, а, следовательно, и по фазам линии протекает ток прямой последовательности. Емкостное сопротивление фаз по отношению к земле в тысячи раз больше продольных активных и индуктивных сопротивлений ЛЭП. Поэтому величина зарядного тока линии практически не зависит от продольных сопротивлений линий и определяется только поперечной емкостной проводимостью

Iз = Uф·ω·C Ī=Ūф/jXc=j·Ūф·ω·C или Iз=Iуф·lл

Поэтому зарядный ток носит емкостной характер. По сравнению с током нагрузки зарядный ток мал и в нормальных режимах работы заметного влияния на работу сети не оказывает.

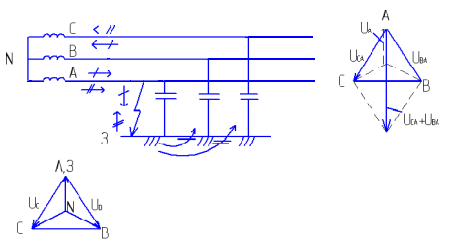

Предположим, теперь, что в какой либо точке сети произошло замыкание одной фазы на землю, например, из-за нарушения (пробоя) изоляции (рисунок 3.3). Для упрощения анализа предположим, что замыкание на землю металлическое, то есть без переходного сопротивления в месте повреждения (фаза соединена с землей через очень малое сопротивление).

Рисунок 33.

Из схемы наглядно видно, что замыкание одной фазы на землю не привело к образованию короткозамкнутых контуров. Это первое важное свойство сетей с изолированной нейтралью. Из него следует, что в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю не возникает ток короткого замыкания. Поэтому замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью нельзя называть коротким замыканием. По общепринятой технической терминологии его называют «простым замыканием на землю» или просто «замыканием на землю», без добавки «короткое» [Ульянов С.А.].

Несмотря на то, что замыкание одной фазы на землю не приводит к образованию короткозамкнутых контуров, ток на землю в месте повреждения все же возникает. Он обусловлен емкостными проводимостями фаз сети относительно земли и носит емкостной характер. Рассмотрим пути протекания и величину тока замыкания на землю в месте повреждения. Допустим, что повредилась фаза А. Тогда ток в месте повреждения протекает по двум контурам: в одном контуре под действием междуфазного напряжения АВ, а в другом - под действием междуфазного напряжения АС. При этом ток в месте повреждения равен

![]()

![]()

![]()

Таким образом, в сети из одной линии ток замыкания на землю в месте повреждения превышает емкостной зарядный ток одной фазы нормального режима всего лишь в три раза.

В инженерной практике для вычисления емкостных токов в месте повреждения применяются формулы [Ристхейн, с.194]

![]()

где lк(lв)-суммарная длинна кабельных (воздушных) линий сети.

Так как токов короткого замыкания в сети не появляется, то не изменяются и токи в фазных проводах линии. При этом не изменяются потери напряжения в сети, а, следовательно, не изменяются как фазные напряжения сети по отношению к нейтрали, так и линейные напряжения сети. Отсюда следует следующее важное свойство сетей с изолированной нейтралью: при замыкании фазы на землю треугольник линейных напряжений в сети, в том числе и на вводах потребителя не изменяется.

Из перечисленных свойств сети с изолированной нейтралью следует, что при однофазных замыканиях на землю режим работы электроприемников электроэнергии в сети не изменяется. Поэтому замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью считается не аварийным, а лишь ненормальным режимом, при возникновении которого сеть и поврежденная линия могут оставаться включенными и в течение некоторого времени продолжать работу. Питание потребителя при этом не прерывается.

Таким образом, достоинствами сетей с изолированной нейтралью с точки зрения надежности электроснабжения являются:

- замыкание одной фазы на землю не приводит к образованию короткозамкнутых контуров;

- при замыкании на землю не возникает токов короткого замыкания;

- при замыкании фазы на землю треугольник линейных напряжений в сети, в том числе и на вводах потребителя не изменяется;

- при однофазных замыканиях на землю режим работы электроприемников электроэнергии не изменяется;

- питание потребителей при однофазных замыканиях на землю не прерывается.

Учитывая, что замыкания на землю (ЗНЗ) является самым распространенным видом повреждения в распределительных сетях (доля этих повреждений в сетях 6-35 кВ составляет до 75% и более от общего числа повреждений) сохранение в работе поврежденной линии и бесперебойное электроснабжение при замыканиях на землю являются важнейшими достоинствами сетей с изолированной нейтралью. Поэтому в нашей стране они получили широкое распространение для распределительных сетей напряжением 6-35 кВ всех промышленных предприятий, в том числе для сетей нефтяных промыслов, НПС, нефтеперерабатывающих заводов и т.д.

В то же время такие сети имеют ряд недостатков. Рассмотрим их.

1. При замыкании

на землю фазы А ее фазное напряжение

относительно земли снижается до нуля

(UАЗ

=0). Напряжение нейтрали по отношению к

земле становится равным UNЗ

= UА

т.е. напряжение нейтрали становится

равным по величине и обратным по знаку

напряжению заземлившейся фазы. Напряжения

неповрежденных фаз по отношению к земле

повышаются до междуфазных UВЗ

= UАВ

, UСЗ

= UВС

(рисунок 34). Это означает, что - напряжения

неповрежденных фаз по отношению к земле

при металлических однофазных замыканиях

на землю (ЗНЗ) повышаются в

![]() раз.

раз.

B

Рисунок 3.4.

П

B

2. Замыкания на землю, как правило, дуговые. Температура дуги достигает 1000 и более градусов. При этом в месте повреждения выделяется большое количество тепла, что может привести к тепловому разрушению изоляции других фаз и однофазное замыкание может перейти (развиться) в междуфазное. Особенно опасно это явление в случаях близкого расположения фазных проводников друг к другу, например, в КЛ.

3. При пробое

изоляции КЛ или изоляции электрических

машин замыкание часто имеет характер

следующих друг за другом пробоев изоляции

с погасанием дуги в интервале времени

между пробоями. Процесс горения дуги

сопровождается испарением металла

проводящей жилы и разложением составляющих

изоляционных материалов. При погасании

продукты испарения металла и разложения

изоляции оседают в месте повреждения.

При сравнительно небольших токах (доли

ампера, единицы ампер) в месте повреждения

преобладают продукты разложения

изоляции. При погасании дуги они оседают

и изоляционная прочность промежутка

фаза – земля в месте повреждения может

восстановиться и оказаться достаточной

для предупреждения следующего пробоя.

Место повреждения при этом может

исчезнуть. Такое явление называют

заплывающим пробоем.

3. При пробое

изоляции КЛ или изоляции электрических

машин замыкание часто имеет характер

следующих друг за другом пробоев изоляции

с погасанием дуги в интервале времени

между пробоями. Процесс горения дуги

сопровождается испарением металла

проводящей жилы и разложением составляющих

изоляционных материалов. При погасании

продукты испарения металла и разложения

изоляции оседают в месте повреждения.

При сравнительно небольших токах (доли

ампера, единицы ампер) в месте повреждения

преобладают продукты разложения

изоляции. При погасании дуги они оседают

и изоляционная прочность промежутка

фаза – земля в месте повреждения может

восстановиться и оказаться достаточной

для предупреждения следующего пробоя.

Место повреждения при этом может

исчезнуть. Такое явление называют

заплывающим пробоем.

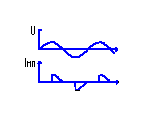

Если же температура дуги высока, то в месте повреждения содержится значительное количество продуктов испарения металла. При погасании дуги они оседают и металлизируют осевшие продукты разложения изоляции. При этом изоляция в месте повреждения оказывается ослабленной и снова пробивается, как правило, при амплитудных значениях напряжения или близких к амплитудному (см. рисунок). Такую дугу в месте повреждения называют перемежающейся. Повторные зажигания перемежающейся дуги могут повторяться каждый полупериод промышленной частоты. Переходные процессы, сопровождающие каждое зажигание, накладываются друг на друга. При этом в электрической сети могут возникать опасные так называемые «дуговые» перенапряжения с амплитудой, превышающей по одним данным [Ристхейн] в (4…6) раз номинальное фазное напряжение сети, по другим, полученным Петерсеном, 3,5 раза.

(На ВЛ дуга в месте повреждения может быть открытой и закрытой. Открытая дуга возникает в виде перекрытия по внешней поверхности изолятора, например, при его увлажнении во время дождя. Открытые дуги неустойчивы и, как правило, быстро гаснут. Закрытая дуга горит в трещинах внутри изоляторов. Причина ее также, как правило, в попадании влаги внутрь изолятора. В зависимости от величины тока она либо приводит к разрушению изолятора, либо горит длительно.).

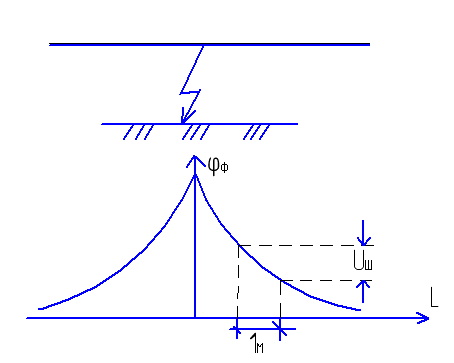

4. В месте замыкания фазы на землю земля приобретает потенциал фазы. При удалении от места повреждения вследствие растекания тока в земле потенциал земли снижается примерно обратно пропорционально расстоянию (рисунок 3.5). При этом вблизи места повреждения появляется напряжение шага, опасное для жизни и человека, и животных.

Рисунок 3.5.

5. При замыкании фазы на землю на нейтрали по отношению к земле появляется напряжение, которое называют смещением нейтрали. Смещение нейтрали приводит к появлению в сети напряжения нулевой последовательности и к недопустимому ухудшению качества электрической энергии во всей электрически связанной сети, в том числе и в сети сторонних потребителей.

6. Небольшая величина токов в месте повреждения усложняет выполнение селективной сигнализации и в ряде случаев делает ее просто не возможной. Более того, небольшая величина токов в месте повреждения практически исключает определение расстояния до места повреждения под напряжением (без отключения линии) и существенно затрудняет поиск места повреждения на трассе.

Таким образом, недостатками сетей с изолированной нейтралью с точки зрения надежности электроснабжения являются:

1) напряжение неповрежденных фаз по отношению к земле при металлических однофазных замыканиях на землю (ЗНЗ) повышается в раз, Это, во-первых, вызывает удорожание сети, особенно существенное при напряжениях 35 кВ и выше. А во-вторых, повышение фазных напряжений до линейных повышает вероятность второго пробоя изоляции уже в неповрежденных фазах сети;

замыкания на землю, как правило, дуговые. При этом однофазное замыкание со временем может перейти (развиться) в междуфазное;

3) в электрической сети могут возникать опасные «дуговые» перенапряжения с амплитудой, превышающей в (4…6) раз номинальное напряжение сети;

вблизи места повреждения появляется напряжение шага, опасное для жизни и человека, и животных;

4) небольшая величина токов в месте повреждения и в поврежденной линии усложняет выполнение селективной сигнализации; практически исключает определение расстояния до места повреждения под напряжением (без отключения линии) и существенно затрудняет поиск места повреждения на трассе;

5) смещение нейтрали приводит к недопустимому ухудшению качества электрической энергии по напряжению нулевой последовательности.

Главными недостатками сетей с изолированной нейтралью считают перенапряжения, возникающие в процессе дуговых замыканий, которые могут привести к возникновению междуфазных замыканий и двойных замыканий на землю, которые в свою очередь, вызывают серьезные повреждения кабелей и электрических машин /Шабад/, и отсутствие удовлетворительных устройств селективной релейной защиты и устройств определения расстояний до места повреждения.

Для снижения дуговых перенапряжений необходимо снизить ток в месте повреждения, в результате чего снизится вероятность перемежающейся дуги. В идеале для полного исключения перенапряжений в сети необходимо полностью исключить явление перемежающейся дуги. Идея снижения токов замыкания на землю реализована в сетях с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор..

Для выполнения селективных с достаточной чувствительностью устройств релейной защиты и эффективных средств определения места повреждения необходимо, наоборот, увеличить ток в месте повреждения. Эта идея реализована в сетях с нейтралью, заземленной через активное сопротивление.

При сравнении различных способов заземления нейтрали необходимо учитывать следующие практические соображения [Энергетик, 2000, №1, стр.22]. Эксперименты, проведенные Беляковым Н.Н. [Энергетик, 2000, №1, стр.22], показали, что дуговые перенапряжения в сетях с изолированной нейтралью всегда ниже 3,5 Uф и весьма редко достигают значения 3Uф. Что происходит в действительности в реальных сетях достоверно неизвестно, так как нет никаких данных ни о том, как часто возникают дуговые перенапряжения, ни о том, какой величины достигают дуговые перенапряжения в реальных случаях. Далее, в подавляющем большинстве практических случаев единственной информацией о том, что произошло ОЗЗ, является появление напряжения нулевой последовательности. Однако это свидетельствует вовсе не обязательно об ОЗЗ, а о том, что в сети имеет место несимметрия напряжений фаз относительно земли, частным случаем которой является ОЗЗ. Более того, сигнализация о возникшей несимметрии не несет ни какой информации о характере замыкания: ни о том, металлическое оно или через переходное сопротивление; ни о том, то ли оно устойчивое дуговое, то ли перемежающееся дуговое и т.д. В условиях такого информационного вакуума говорить о предпочтительности одного режима заземления нейтрали перед другим с практической точки зрения затруднительно [Лисицын Н.В. Энергетик, 2000, №1, стр.22].

Свойства сетей с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор.

Режим заземления нейтрали через дугогасящий реактор используется в России с начала 60 – х годов [Шабад М.А. Энергетик, 1999, №3, с.11-13]. В соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП с с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор в России работают сети 6-35 кВ, в которых токи ОЗЗ превышают указанные выше значения, допустимые для сетей с изолированной нейтралью. Это в основном кабельные сети больших и средних городов и крупных промышленных предприятий. В последние годы намечается также использование компенсации при токах, меньших, чем это требуется по ПУЭ и ПТЭЭП, например, в сетях насосных и компрессорных станций [Обабков].

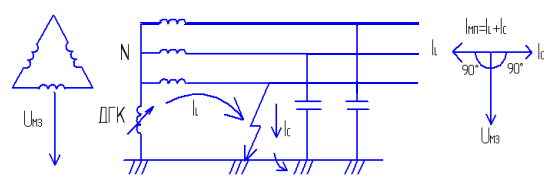

Идея сетей с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор, – в снижении тока в месте повреждения путем компенсации емкостного тока замыкания индуктивным током от специальной катушки индуктивности. (По имени разработчика ее в первые годы называли катушкой Петерсена). Для снижения токов в месте замыкания в нейтраль одного из трансформаторов сети включается реактор, который называют дугогасящим реактором (ДГР) или дугогасящей катушкой (ДГК).

В случае повреждения изоляции одной из фаз электрической сети и возникновения ЗНЗ, образуется короткозамкнутый контур, содержащий ДГК, фазную обмотку трансформатора, поврежденную фазу и место повреждения.

По этому контуру протекает ток, который носит индуктивный характер. В результате в месте повреждения будет протекать сумма двух токов: индуктивного IL и емкостного Ic, обусловленного суммарной емкостью всей сети. При этом ток в месте повреждения будет равен векторной сумме токов IL и Ic , или (т.к. токи IL и Ic сдвинуты по фазе на 180) разности их абсолютных значений. В ПУЭ 3 и ПЭЭП 4 рекомендуется резонансная настройка ДГК. При этом будет равенство емкостного и индуктивного токов IL=Ic и результирующий ток в месте повреждения будет равен нулю. Такие сети называют сетями с резонансно - компенсированной нейтралью

Правильно используемая компенсация емкостных токов в сетях имеет следующие преимущества:

- уменьшается ток через место повреждения до минимальных значений (в пределе до активных составляющих и высших гармоник), при этом снижается вероятность появления перемежающейся дуги, повышается вероятность самопогашения дуги и «заплывания» места повреждения, снижается напряжение шага при растекании токов в земле;

- при степени расстройки компенсации до 5 % ограничиваются перенапряжения, возникающие при дуговых замыканиях на землю, до значений (2,5—2,6) Uф, безопасных для изоляции эксплуатируемого оборудования и линий;

- за счет большой индуктивности ДГР значительно снижается скорость восстанавливающегося напряжения поврежденной фазы в месте повреждения после погасания перемежающейся дуги; вследствие этого диэлектрические свойства места повреждения успевают восстановиться, что снижает вероятность повторных зажиганий дуги.

Перечисленные преимущества компенсации проявляются только при резонансной настройке. На практике резонансной настройки не получается. Связано это как со сложностью плавного регулирования индуктивного сопротивления ДГР, так и сложностью выбора критерия автоматической настройки в резонанс. Поэтому на практике часто применяют ручное переключение ДГР. Отсутствие резонансной настройки на практике делает положительные эффекты компенсации недостижимыми. Более того работа сети с значительной расстройкой компенсации при возникновении ОЗЗ приводит к значительным перенапряжениям. Кроме того, резонансная компенсация требует почти идеальной симметрии сети, иначе при замыканиях на землю возможны значительные смещения нейтрали. Практически приемлемой степенью симметрии обладают только КЛ. В воздушной сети из-за естественной несимметрии проводимостей фаз относительно земли для резонансной настройки могут потребоваться мероприятия по симметрированию сети [Лисицын Н.В. Энергетик, 2000, №1, стр.22].

В сетях с резонансно-компенсированной нейтралью решается только проблема снижения токов в месте повреждения. Все другие недостатки сетей с изолированной нейтралью остаются справедливыми и для сетей с резонансно - компенсированной нейтралью, в том числе и проблема селективной сигнализации и поиска места повреждения. Более того, компенсация емкостного тока исключает возможность использования простого принципа выявления поврежденного фидера по величине и направлению тока нулевой последовательности промышленной частоты, Это создает дополнительные проблемы селективной сигнализации и обусловливает применение частот, отличных от промышленной.

Несмотря на отмеченные недостатки, сети с резонансно-компенсированной нейтралью наряду с сетями с изолированной нейтралью являются основными сетями для напряжений 6 – 35 кВ.. В последние годы применение сетей с резонансно-компенсированной нейтралью с автоматическим управлением режимом компенсации рассматривается многими практиками и учеными в качестве наиболее эффективного средства повышения надежности работы сетей напряжением 6 – 35 кВ.