- •Тема № 8. Теоретические вопросы одиночных и групповых прыжков на точность приземления, одиночных и групповых акробатических прыжков.

- •План лекции.

- •Коэффициент сопротивления некоторых тел

- •Снижение парашютиста

- •Критическая скорость определяется по формуле

- •При массе парашютиста 70 кг получим

- •Отсюда скорость снижения у земли для парашютной системы будет

- •Указанные на рис. 2 силы q и у равны между собой и определяются по формуле

- •Как известно, результирующая двух перпендикулярных сил равна

- •Приземление парашютиста

- •Математически эта скорость выражается формулой

- •Скорость приземления в этом случае

- •Нагрузку, испытываемую парашютистом при приземлении, определяют по формуле

- •При приземлении на «большом» сносе скорость приземления возрастет, так как

- •Заход самолета на выброску

- •В начальной стадии обучения прыжки на точность приземления выполняются с учебно-тренировочным парашютом д-1-5-у, обладающим для этого целым рядом необходимых особенностей:

- •Отделение от летательного аппарата

- •Отделение «пирамида»

- •Снаряжение и техника

При приземлении на «большом» сносе скорость приземления возрастет, так как

![]()

Приземление с такими нагрузками допустимо только на хорошо подготовленные площадки (круг с искусственным мягким покрытием из песка или других сыпучих материалов) при соответствующей тренировке парашютистов в приземлении.

Одним из способов уменьшения нагрузки в прыжках, не связанных с высокой точностью приземления, является уменьшение скорости приземления за счет перевода купола перед приземлением на «малый» снос, при котором скорость приземления при наиболее благоприятных условиях можно довести до минимальной.

Для тренировки голеностопных суставов в приземлении с той или иной скоростью нужно выбрать высоту трамплина, с которого спортсмен может приобрести необходимую скорость приземления.

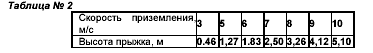

Если пренебречь сопротивлением воздуха, то высоту прыжка для достижения нужной скорости приземления можно определить по табл. 2.

РАСЧЕТ ПРЫЖКА

Содержание. Факторы, влияющие на относ парашютиста до раскрытия парашюта и после. Шаропилотные данные. Расчет по пристрелочному парашюту. Расчет по времени, курсу самолета и наземным ориентирам. Уточнение расчета по снижающимся парашютистам. Умение ориентироваться и определять на земле точку отделения от самолета.

При десантировании людей и техники на круглых неуправляемых парашютах имеются три способа расчета прыжка. Эти же способы применяются и при расчете прыжка на точность приземления в парашютном спорте: графический способ; арифметический способ; способ пристрелки. Все они, в конечном итоге, приводят к определению расчетной точки, в которой нужно покинуть самолет, чтобы прийти на нейтральном куполе в намеченный район цели. Графический метод расчета точки приземления в современном парашютном спорте не применяется, поэтому и рассматривать его подробно мы здесь не будем. Для информации можно сказать, что, имея шаропилотные данные о силе и направлении ветра через каждые 100 м, на бумаге в масштабе откладывали векторы скорости ветра и находили точку выброски парашютиста. Затем масштабной линейкой измеряли относ и, имея заданную скорость полета самолета, определяли время прохождения этого отрезка с заданным курсом полета.

А рифметический

способ расчета точки отделения применяется

в современном парашютном спорте в

основном перед началом прыжков. Для

него необходимы те же данные, что и для

графического способа:

рифметический

способ расчета точки отделения применяется

в современном парашютном спорте в

основном перед началом прыжков. Для

него необходимы те же данные, что и для

графического способа:

1. Направление и скорость ветра по высотам через каждые 100 м до высоты отделения сообщает метеослужба по шаропилотным данным.

2 .

Скорость полета самолета задается на

земле экипажам самолетов. В нашей стране

на самолетах Ан-2 она составляет 140 км/ч.

.

Скорость полета самолета задается на

земле экипажам самолетов. В нашей стране

на самолетах Ан-2 она составляет 140 км/ч.

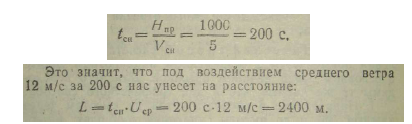

Например: высота прыжка 1000 м, значит, мы должны располагать следующими данными:

от центра круга самолет должен пролететь на приборной скорости 140 км/ч (38 м/с), расстояние 2400 м с магнитным курсом 38°. Чтобы определить время пролета от центра креста до точки выброски, следует разделить величину относа (2400 м) на скорость полета самолета (38 м), из которой вычитаем скорость встречного ветра на высоте 1000 м (15 м/с). Таким образом, путевая скорость самолета будет равна: 38—15=23 м/с.

б

роски;

tcn—время

снижения парашютиста с заданной высоты;

UcP —

средняя скорость ветра по высотам; V

—приборная

скорость самолета; U[{

— скорость

ветра на высоте полета самолета. (Эту

скорость обязательно нужно учитывать,

так как ошибки в расчете могут быть

значительными. В нашем примере без учета

скорости ветра на высоте полета время

прохода равнялось бы 63 с.) Итак, мы

рассчитали, что время полета от цели с

курсом 38° равно 104 с. Если все прочие

условия остаются неизменными, то

парашютист на нейтральном куполе должен

приземлиться в районе цели. При отсчете

времени следует избегать ошибок при

включении секундомера для визирования

прохода цели. Они могут произойти, когда

сам парашютист визирует цель не строго

вертикально или же из-за отклонений при

наборе самолетом высоты, снижении или

полете с креном (рис. 36, 37).

роски;

tcn—время

снижения парашютиста с заданной высоты;

UcP —

средняя скорость ветра по высотам; V

—приборная

скорость самолета; U[{

— скорость

ветра на высоте полета самолета. (Эту

скорость обязательно нужно учитывать,

так как ошибки в расчете могут быть

значительными. В нашем примере без учета

скорости ветра на высоте полета время

прохода равнялось бы 63 с.) Итак, мы

рассчитали, что время полета от цели с

курсом 38° равно 104 с. Если все прочие

условия остаются неизменными, то

парашютист на нейтральном куполе должен

приземлиться в районе цели. При отсчете

времени следует избегать ошибок при

включении секундомера для визирования

прохода цели. Они могут произойти, когда

сам парашютист визирует цель не строго

вертикально или же из-за отклонений при

наборе самолетом высоты, снижении или

полете с креном (рис. 36, 37).

Чтобы избежать этого, нужно визировать вертикально вниз через носок ноги, выставляя его за борт самолета. И когда вертикальное визирование через носок стопы совместится с целью, включать секундомер. Арифметический способ расчета точки отделения применяется обычно перед началом прыжков, для проведения пристрелки пристрелочным парашютом или пристрелочной лентой.

Определение точки отделения пристрелочным парашютом или пристрелочной лентой. Для этого нужно иметь пристрелочные парашюты и пристрелочные ленты с известной скоростью снижения. Обычно пристрелочные парашюты тарируются на скорость снижения 5 м/с.

При данном способе пристрелки возможны два приема:

1. Выброска пристрелочного парашюта или пристрелочной ленты производится точно над целью. Так

делают,

когда нет никаких данных о скорости и

направлении ветра по высотам. Самолет

заходит над целью, в ыпускающий

строго над целью выбрасывает пристрелочный

парашют или пристрелочную ленту и

наблюдает, куда упадет пристрелка. Затем

летчик заходит на цель с курсом через

место ее падения. Спортсмен и летчик

засекают время прохода самолета от

места падения пристрелки до цели, и

затем с этим же курсом проходят в течение

засеченного времени (рис. 38). Данный

метод пристрелки неудобен тем, что

зачастую теряются пристрелочные парашюты

и пристрелочные ленты.

ыпускающий

строго над целью выбрасывает пристрелочный

парашют или пристрелочную ленту и

наблюдает, куда упадет пристрелка. Затем

летчик заходит на цель с курсом через

место ее падения. Спортсмен и летчик

засекают время прохода самолета от

места падения пристрелки до цели, и

затем с этим же курсом проходят в течение

засеченного времени (рис. 38). Данный

метод пристрелки неудобен тем, что

зачастую теряются пристрелочные парашюты

и пристрелочные ленты.

2. Имея предварительные данные о средней скорости ветра и среднем его направлении, с помощью арифметического метода уточняют точку отделения и в ней выбрасывают пристрелочный парашют или пристрелочную ленту. Увидев место падения пристрелки, уточняют заход по курсу и времени отхода.

Этими методами пристрелки практически владеет основная масса спортсменов и весь инструкторский состав. Думается, что подробно останавливаться на них не стоит. После проведения пристрелки вышеуказанным способом производится пристрелка пробными прыжками парашютистов, спортсмены же в этом случае обычно находятся на земле и наблюдают за ней. Что же они должны видеть и как построить план прыжка, наблюдая за пристрелкой?

1. Определить курс захода и наметить ориентир по курсу захода.

2. Засечь время прохода самолета от цели до точки выброски.

3. Засечь время снижения пристрелочного парашюта, пристрелочной ленты и пристрелочного парашютиста. Если при проведении пристрелки с высоты 1000 м время снижения пристрелочного парашюта будет меньше, чем 200 с, значит, он снижался с вертикальной скоростью более 5 м/с. Нужно сделать поправку на время отхода самолета от цели.

4. Определить силу и направление ветра по высотам, на этом основании сделать для себя вывод, в какую сторону створа заходить опасно.

5. Наметить себе, на каком расстоянии от траверза цели построить маршрут от 2-го разворота к 3-му.

6. Определить базовую точку захода на цель, ее удаление и высоту над базовой точкой.

7. Предусмотреть тенденцию изменения погодных условий.

Если после пристрелки спортсмен идет на прыжок не сразу, а по истечении какого-то времени, то следует обязательно пронаблюдать за работой других спортсменов и, основываясь на их результатах, внести соответствующие коррективы в план своего прыжка вплоть до обработки цели (нуля). К сожалению, некоторые спортсмены пренебрегают наблюдением за работой своих коллег, в результате чего их зачастую ожидает горькое разочарование после выполнения прыжка ими самими. Здесь следует дать определения ориентирной линии, базы и прямой выхода на цель.