- •Операторское мастерство.

- •Подготовка оператора к съёмкам фильма.

- •1. Работа над сценарием.

- •2. Операторская экспликация.

- •Тема: Факт.Оператор. Кадр. Зритель.

- •Тема: «Величина и её изображение».

- •Тема: «Перспектива».

- •Оптика.

- •Фокусное расстояние

- •Тема: «Свет».

- •Тема: «Основы композиции».

- •Законы кинокомпозиции.

- •Тема: «Структура кадра».

- •Второй план.

- •Панорама – «переброска».

- •Динамическое панорамирование.

- •Тема: «Экранный облик персонажей».

- •Тема: Мимика и жест.

- •Ритм и симметрия.

- •Тема: «Образное значение кадра».

- •Организация внимания.

- •Светотональный акцент.

- •Кинематографический образ.

Тема: Факт.Оператор. Кадр. Зритель.

Р. Кармен «Снимать – значит думать».

Нас окружает реальный трёхмерный мир, и задача творческой группы каждый раз состоит в том, чтобы найти в хаосе явлений какую–то конкретную ситуацию и сформировать её изобразительную модель. Определив объект, оператор фиксирует его, имея в своём распоряжении съёмочную камеру. Этот процесс в любых его вариантах начинается с осмысления объекта и проходит следующие этапы: факт, оператор, кадр, зритель.

Внутрикадровое содержание – это изобразительная модель факта, где всё условно – и пространство, и время, и движение. Перед зрителем появляются только иллюзорные объекты, и их убедительность зависит от того, как осмыслил и смог выполнить свою задачу оператор. Поэтому, прежде всего, важно, чтобы оператор понял истинную суть реального факта и сумел выразить её изобразительными средствами. Любая жизненная ситуация, становясь объектом съёмки, сначала действует на оператора своими внешними признаками, по которым он судит о её качествах, своеобразии, значении и только потом, уяснив себе, суть содержания, оператор ищет для него изобразительную форму. Задача оператора состоит в том, чтобы нажимая пусковую кнопку камеры, определить, понятна ли ему истинная значимость объекта съёмки и передаст ли снятый кадр авторский замысел. Понять объект, составить себе правильное представление о нём – это для оператора – документалиста важнейший творческий акт, в результате которого снятый объект предстанет перед зрителем не случайной комбинацией второстепенных кадров, а изобразительной моделью составленной из главных, основополагающих признаков. Из бесконечного многообразия многозначности признаков намеченного к съёмке объекта оператор должен выбрать и зафиксировать те, которые, по его мнению, будут отражать сущность объекта.

Сущность по определению философии это смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, в отличии от других вещей и в отличии от изменчивых состояний этой вещи под влиянием тех или иных обстоятельств. Сущность объектов съёмки проявляется во внешних показателях – явлениях.

От того, что в итоге отобрано оператором – хроникёром из хаотичного конгломерата жизненных ситуаций, зависит сумел ли он создать выразительный образ факта и обратиться к разуму и чувствам зрителя. Осмысление факта обязательно включает в себя настроенческие оценки. Именно обращение к чувствам помогает изобразительному ряду активно воздействовать на зрителя. Цель каждого творческого человека – сделать так, чтобы его произведение вовлекло зрителя в сопереживание, будило чувства и вызывало эмоции!

Чувство – это переживание человеком своего отношения к окружающей действительности, к людям и их поступкам. Оператор сначала должен понять и почувствовать, а уже потом призвать на помощь ту профессиональную подготовку, которая даст возможность найти форму, выражающую его замысел. Позиция творческого человека заключается в том, что он стремится внушить людям определенные мысли и чувства. Называется это тенденциозностью.

Тенденциозность (от лат. Tender – направляю, стремлюсь) – это идейно – эстетическая направленность произведения, выраженная через систему художественных образов.

Оператор выступает на съёмке как субъект. Поэтому каждый оператор по – своему решит тему и по – своему отразит её в аудио – визуальном материале, который будет смонтирован в экранную модель действительности. Это и есть субъективный фактор, который уже на съёмке определяет характер будущего произведения.

От того, в какой момент события оператор будет вести съёмку, на что он обратит внимание, как он покажет то или иное действие, зависит конечный итог экранного произведения, которое будет создано из снятого материала. Субъективизм, тенденциозность – это в той или иной степени неотъемлемое качество всех без исключений произведений искусства.

Информация – совокупность данных, поступающих в человеческий мозг. Снятый кадр действует на зрителя, который на основании полученных сведений судит о реальном жизненном факте.

Вывод: информация нужна для управления. Управление заключается в том, что снятый материал будет воспринят зрителем.

Восприятие – это чувственный образ внешних характеристик, предметов и процессов материального мира, отношений, присущих им. Таким образом восприятие является основой для формирования в нашем сознании представлений, по которым мы судим о событиях, происходящих в реальной действительности. Нажимая на пусковую кнопку камеры, оператор даёт основу формирования зрительских представлений. Наиболее важной для процесса познания является именно система зрительских восприятий.

Творчество оператора – это процесс, при котором жизненный материал воздействует на оператора, а оператор – на материал, который служит основой для будущего экранного произведения. Оператор – должен быть личностью со своим отношением к жизни, искусству, тогда и зритель становится личностью. Зритель получает впечатление о реальной жизни, которое уже пропущено через сознание оператора. Определив для себя ЧТО снимать, оператор неминуемо задаёт себе вопрос КАК снимать. Для этого в творческом арсенале оператора существуют изобразительные средства:

1.Выбор оптимальной съёмочной точки.

2.Выбор оптики.

3.Использование съёмочного приёма.

4.Выбор свето- и цветотонального решения.

5.Создание динамических характеристик.

Творчество – процесс таинственный, индивидуальный, но знание общих закономерностей этого процесса всегда поможет оператору найти оптимальное решение при съёмке каждого конкретного кадра.

Тема: Масштаб изображения.

Экранная модель строится из разномасштабных композиций.

Для разномасштабных композиций профессионалы ввели термины, которые называются кинематографическими планами.

План – это относительный масштаб изображения в кадре. У специалистов существует шесть названий планов применительно к показу на экране человеческой фигуры.

1. Дальний – показаны человек и окружающая его среда, причём главное значение в этой композиции имеет среда.

Дальний план – это закрытая композиция с большой глубиной, охваченного пространства, выполненная оптикой, дающей возможность получить широкий угол зрения. Задача таких планов – создать достоверную картину среды, которая окружает героев.

2. Общий – человек показан во весь рост.

Общий план – призван охватить широкий угол зрения, но он не настолько широкомасштабный. Показывает общий план героев, не захватывая среды.

3. Средний – человек показан до колен.

Средний план – это композиция, которая отдаёт приоритет главным объектам, включая в себя незначительную часть общего плана. На среднем плане хорошо различимы предметы, с которыми взаимодействует герой. На планах такого масштаба выразительно смотрится жестикуляция участников действия.

Средний план позволяет укрупнить важные детали, помогая тем самым выделить то, что нужно для более выразительной характеристики героев и всей ситуации, в которой они оказались.

4. Первый – человек показан до пояса.

Первый план (поясной) – это композиция помогает выделить героя из окружающей среды, уделяя внимание положению его фигуры и его жестикуляции.

5. Крупный – показана голова человека.

Крупный план – это композиция, в которой человеческое лицо является основным источником изобразительной информации. Такой план включает в себя минимум участков среды. Главная задача крупного плана – установить близкий контакт между зрителем и объектом съёмки. Крупный план позволяет с максимальной убедительностью передать реакцию героя на событие, смену его настроения, степень его увлечённости тем делом, которым он занят.

Деталь – показана часть лица человека или часть, какого – либо предмета.

В наборе монтажных планов есть выразительная структура изображений, которая обращает внимание зрителя, на какую – либо часть объекта. Эту масштабную форму называют деталью. Деталь – это выделение из общей композиции, какого – то небольшого участка, но это не просто укрупнение масштаба. Правильно найденная деталь является важным смысловым комментарием, в котором сконцентрирована сущность факта, действия или характера. Фиксируя объект, который существует в реальном мире, оператор всегда должен думать о том, как снятая деталь работает на раскрытие данной темы, на развитие сюжета.

Деталь – это объект, напрямую или опосредованно связанный с человеком. Именно это и делает её смыслово насыщенной и эмоционально заряженной частью изобразительного ряда. При съёмке детали оператору не следует навязывать объекту съёмки свое толкование.

В съёмочном процессе раскрываются, но не создаются объективно существующие отношения вещей и процессов, в которых участвуют герои. Поиски этих связей и зависимостей и есть главная творческая задача при формировании изобразительного ряда. Деталь впечатляет тем, что она вовлекает, смотрящего на экран человека в процесс осмысления зрительного образа. Показ детали всегда облегчает задачу монтажа материала. Масштаб изображения – это оценка, данная оператором объекту.

Виды и крупность планов

Существует несколько правил , которые следует соблюдать в процессе съёмки. При выборе крупности планов стоит избегать кадрирования по сочленениям ног, иначе ноги героя будут « ампутированы » (рис. 1). Достаточно выполнить кадрирование в середине бедра. Если нужен более общий план можно перейти к ростовому плану и выполнить кадрирование посредине голени (рис. 2).

рис. 1 рис. 2

Не сложно выбрать крупность плана, основываясь на представлении о том, как нужно преподнести героя. Если необходимо продемонстрировать открытость, а также глубоко личные чувства, мы не станем использовать общий план (рис. 3 а). С другой стороны, если героиня говорит о чём-то тривиальном, мы откажемся от крупного плана, так как он несёт в себе более личностное значение (рис. 3 б). Крупный план с новым героем может показаться слишком резким, требуется некоторое подготовительное время, чтобы войти в контакт с героем. По мере развития истории мы знакомимся с героями, поэтому начинать следует с ростовых планов (рис. 3 а), затем даём средний план (рис. 3 б), потом крупный план (рис. 3 в), шаг за шагом приближаясь к героям. Такая смена планов воспринимается естественно, не вызывая ощущения принуждения. В конце, когда развитие истории приводит к более близким отношениям, мы переходим к сверх - крупным планам (рис. 3 г; д).

а. б

б

в

в

г

д

д

рис. 3

На (рис.

4), когда камера отъезжает от актрисы,

постепенно уходя за границы ростового

плана, мы увеличиваем дистанцию общения

с героиней, она становится всё меньше,

появляется всё больше свободного

пространства вокруг неё, в результате

чего героиня выглядит одинокой и менее

значимой (рис. 4).

рис. 4

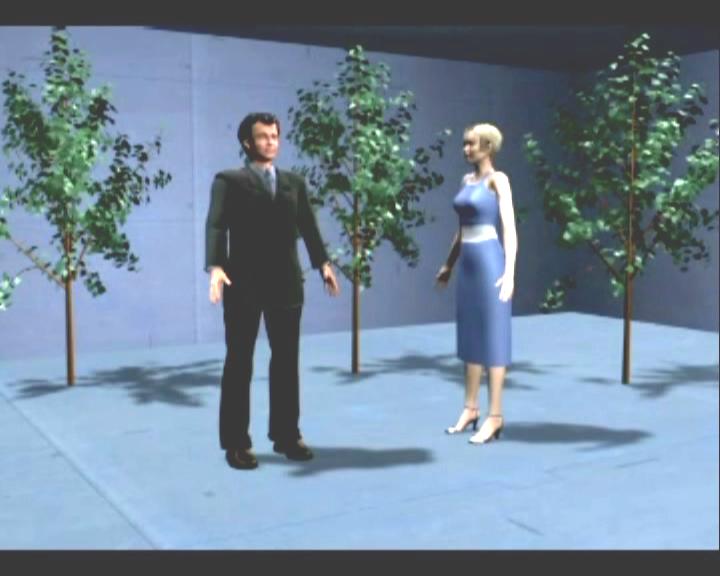

Большинство общих диалогов

персонажей снимается двумя симметрично

расположенными камерами через плечо

героев (рис.5 а) и двумя камерами ,

расположенными рядом с ними для крупных

планов (рис. 5 б; в). Техническое название

этих пар – внутренний реверс(рис. 5 в) и

внешний реверс (рис. 5 б), так как крупные

планы снимаются внутри пространства

между персонажами (рис. 5 в), а планы через

плечо – снаружи (рис. 5 а; б).

б

б

в

в

рис. 5 Стандартный шаблон монтажа диалогов - нарезка внешних планов. В определённый момент, когда нужно углубиться в диалог, мы укрупняем план и переходим к нарезке внутренних планов (рис. 6 а;б). Когда понадобится ослабить личный контакт, мы снова возвращаемся к внешним планам (рис. 6 в). Можно свободно использовать планы разной крупности для каждого персонажа. Так мы будем отождествлять себя с женщиной (рис. 6 б) и меньше - с мужчиной (рис. 6 в).

Если же поменять

планы местами, всё будет наоборот.

а б

б в

в

рис. 6 Другой способ управления силой отождествления зрителя с персонажем – регулирование расстояния камеры от линии общения (рис. 7). При расположении камеры показанном на (рис. 7 а), мы находимся очень далеко от линии общения и достаточно отстранены от диалога. По мере приближения камеры к линии взгляда общения мы ощущаем большее вовлечение в диалог (рис. 7 б). Для ещё большей персонализации мы приближаемся вплотную к линии взгляда (рис. 7 в).

а

б

б

в

в

рис. 7 Удачно будет смотреться приближение к линии взгляда внутреннего и внешнего реверса. Начав с плана через плечо на большом расстоянии от линии взгляда, переходим на крупный план, одновременно приближаясь к линии взгляда, увеличивая тем самым отождествление. При съёмке героя несколькими камерами крупность планов должна ощутимо отличаться (рис. 8), во избежание, так называемых, скачков при склейке на монтаже. Стык планов, слишком отличных по крупности, так же может смотреться скачкообразно, но не выглядит как ошибка (рис. 8 а;б).

а

б

б

рис. 8

На рисунке стык общего плана (рис. 9 а) с крупным (рис. 9 б) может выглядеть немного неожиданным, но всё же визуально логичным. Хорошая практика - использовать разные углы съёмки, но крупность планов должна ощутимо отличаться так же, как и углы съёмки (рис. 9 а;б). Если стыкуются слегка отличные углы съёмки, мы получим такой же скачок как и в предыдущем случае (рис. 8 а;б). В реальной практике углы должны отличаться как минимум на двадцать градусов.

а

б

б

рис. 9

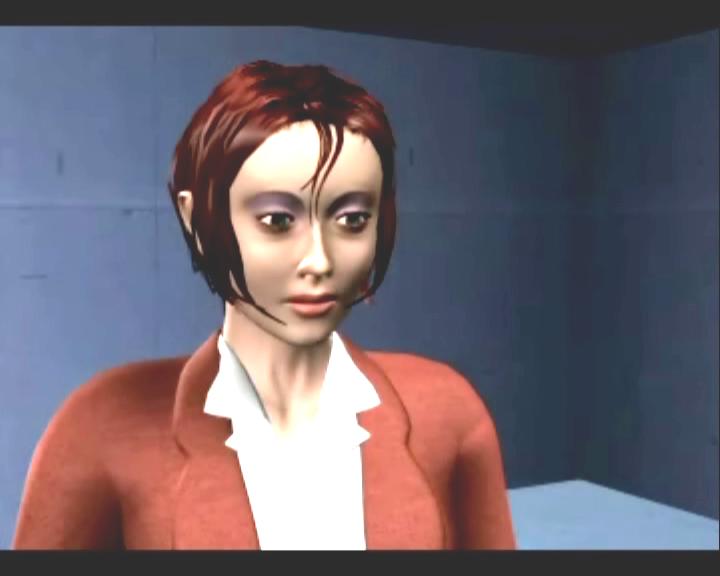

Понятие

мастер-план имеет несколько значений:

первое значение – общий план, который

охватывает всю сцену. Мы начинаем с

мастер-плана (рис.10 а),

затем переходим на внешний реверс

мужчины (рис. 10 б). Внутренний реверс

женщины в красном (рис. 10 в) и внешний -

женщины в голубом (рис. 10 г). Женщины

уходят (рис. 10 д) и мы возвращаемся к

мастер-плану, показав, что в комнате

остался один мужчина (рис. 10е). .а б

б

в

в

г

д

д

е

е

рис.10

Съёмку мастер - плана можно проводить с любой удобной точки, но оставаясь по одну сторону с остальными камерами. Однако при обратном переходе на мастер - план у нас могут возникнуть проблемы временной целостности, так как игра актёров может меняться в течение дня, что проще всего скрыть более крупными планами. Следует рассматривать мастер - план как один из общих планов, сосредоточенных в зоне действия актёров (рис.11).

рис. 11

Ещё одно значение мастер – планов: план в профиль, для установки перекрёстной съёмки ( реверс или восьмёрка) (рис. 12).

рис. 12

Взгляд от лица первого персонажа (рис. 13 а), план через плечо, наблюдаемый от второго персонажа (рис. 13 б). Мастер - план под прямым углом от лица третьего персонажа (рис. 13 в).

а

б

б

в

в

рис. 13 На монтаже основная задача - управлять правильным отождествлением зрителя с персонажем. В этом случае очень полезной оказывается нейтральная камера, отстранённая от обоих персонажей (рис. 13 в). Другое значение мастер - плана: движение камеры по направлению к сцене, по мере того, как внутри сцены развёртывается действие (рис. 14). В таких случаях возможно движение камеры внутрь сцены, и в это же время герои и статисты свободно перемещаются вокруг камеры. Здесь мы рассматриваем мастер - план как основной, так как он единственный охватывает всю сцену (рис. 14 а-г).

а

б

б

в

г

г

рис. 14