- •Виды монополий

- •Классификация монополий

- •При каких условиях положение хозяйствующего субъекта признается доминирующим?

- •Виды посредников:

- •Направления в посреднической деятельности:

- •Особенности деятельности посредников:

- •Форма договора международной купли-продажи товаров

- •Основания расторжения договора международной купли-продажи товаров

- •Ответственность за нарушение контракта

- •9. Порядок урегулирования возможных споров

- •Документарный аккредитив

- •Аккредитивы делятся на следующие категории:

- •3.5.4. Вексельная форма расчетов

- •Область охвата

- •Содержание

- •52.Понятие цены и ее виды.

- •53.Понятие конъюнктуры рынка и способы ее формирования.

Виды посредников:

Простые - торговые фирмы, лица и организации, способствующие заключению договоров, но сами не участвующие в их выполнении. (Брокеры или брокерские фирмы). Поверенные- фирмы, лица или организации, которые привлекаются продавцами или покупателями (доверителями) к совершению сделок от имени и за счет доверителей. Комиссионеры - фирмы, лица и организации, которые подыскивают партнеров и подписывают договоры купли-продажи от своего имени, но за счет продавцов или покупателей (комитентов), которые и несут коммерческий риск. Консигнаторы - разновидность комиссионеров, работающих на определенных условиях, в частности они принимают товары на свой склад; реализуют их на рынках в течение длительного срока; непроданные товары могут возвращать производителю. Агенты - юридические (фирмы, организации) или физические лица, совершающие определенные операции по поручению другого лица (принципала) за его счет и от его имени, а также обеспечивающие подготовку сделок, но обычно без права подписания договора. Сбытовые - независимые торговые фирмы, занимающиеся сбытом товаров. (Купцы, перекупщики, дистрибьюторы). (ТОРГОВЫЕ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ИНОСТРАННЫЕ ПОСРЕДНИКИ)

Направления в посреднической деятельности:

Простые: брокеры или брокерские фирмы подыскивают и сводят заинтересованных продавцов и покупателей, но не вкладывают своих средств в выполнение сделок, не фигурируют в договорах купли-продажи как сторона. Работают в основном на серьезных рынках (в Англии—рынок леса). Поверенные: к их услугам прибегают, когда сами предприниматели заключать договор не умеют, а исполнить его могут. В междунар. торговле к услугам зарубежных поверенных прибегают редко. Их называют по-разному: в Германии—торговыми представителями, в Швейцарии—агентами, во Франции—торговыми агентами. Комиссионеры: заключает договора купли-продажи от своего имени и выступает в нем как продавец (иногда согласовывает с комитентом перечисленные технические и коммерческие положения до подписания комиссионером договора купли-продажи) Консигнаторы: принимают товары на свой склад; реализуют их на рынках в течение длительного срока; непроданные товары могут возвращать производителю. Агенты: совершают определенные операции по поручению другого лица (принципала) за его счет и от его имени; обеспечивают подготовку сделок, но обычно без права подписания договора. Сбытовые: сбыт товаров.

Особенности деятельности посредников:

Простые: исследование рынка; информирование о тенденциях развития товаров и рынков; встреча и обеспечение представителей и их товара помещением, транспортом; организация деловых встреч с контрагентами; осуществление рекламы; создание благоприятного мнения; информирование о предстоящих крупных закупках, торгах. Поверенные: заключение договоров от имени и за счет Доверителя на условиях не хуже: объем--.... ; сроки--...; условия поставки--...; и т. д. Комиссионеры: исследование рынка; осуществление рекламы, технического обслуживания изделий; защита коммерческих интересов комитента. Консигнаторы: возможность повышать цены на товар, если хорошо идет сбыт. Агенты: в разных странах истолковывают по разному: в США и Англии—любой посредник (простой, поверенный, комиссионер), в евро-континентальных—простой или поверенный; могут называть также дилеров, маклеров, личных представителей, адвокатов, осуществляющих свои действия с ведома принципала по агентскому соглашению за вознаграждение. Сбытовые: заключение договоров купли-продажи от своего имени, как с продавцами, так и с покупателями (самостоятельно);изучение конъюнктуры рынка; реклама товаров и производителя; содержание складов запаса товаров; выполнение предпродажного сервиса и предпродажной доработки товаров; создание стабильной сбытовой сети, в которой могут быть дистрибьюторы по регионам, конечные продавцы (дилеры); обеспечение технич. обслуживания продукции во всех звеньях; несут ответственность за все виды рисков (порчу, утрату приобретенного товара и т. п.; сами назначают цену; сами отвечают за риски по кредитам покупателей.

Преимущества использования торговых посредников

Посредники – это фирмы или отдельные лица, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю.

Использование посредников в сфере обращения выгодно, прежде всего, для производителей. В этом случае им приходится иметь дело с ограниченным кругом заинтересованных лиц по реализации продукции. Кроме того, обеспечивается широкая доступность товара при движении его непосредственно до рынка сбыта. С помощью посредников возможно сократить количество прямых контактов производителей с потребителями При трех производителях и трех потребителях продукции количество связей между ними будет равно девяти. Участие же посредников в реализации продукции сокращает количество связей до шести. В качестве посредников могут выступать снабженческо-сбытовые организации, крупные оптовые базы, биржевые структуры, торговые дома и магазины.

Среди основных причин, обуславливающих использование посредников, можно выделить следующие:

- организация процесса товародвижения требует наличия определенных финансовых ресурсов;

- создание оптимальной системы товародвижения предполагает наличие соответствующих знаний и опыта в области конъюнктуры рынка своего товара, методов торговли и распределения.

Посредники благодаря своим контактам, опыту и специализации позволяют обеспечить широкую доступность товара и доведения его до целевых рынков.

Торговый посредник может быть юридическим или физическим лицом, который принимает на себя обязательства содействия и продавцам, и покупателям товаров в установлении договорных связей между ними. Однако посредник может осуществлять закупки товаров для целей последующей их продажи на обусловленных покупателем условиях, которые могут содержать, например, размер партии, срок поставки, способ отгрузки и другие параметры.

Использование посредников объясняется в основном их непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может сделать в одиночку.

. Виды торгово-посреднических операций

Виды торгово-посреднических операций

В зависимости от характера взаимоотношений между производителем-экспортером, потребителем-импортером и торговым посредником и можно выделить следующие виды торгово-посреднических операций:

операции по перепродаже

комиссионные операции

агентские операции

брокерские операции

Операции по перепродаже. Осуществляются торговыми посредниками от своего имени и за свой счет. Это означает, что торговый посредник выступает стороной договора как с экспортером, так и с конечным покупателем и становится собственником товара после его оплаты. В мировой торговой практике различают два вида операций по перепродаже.

К первому относятся операции, в которых торговый посредник по отношению к экспортеру выступает как покупатель, приобретающий товары на основе договора купли-продажи. Он становится собственником товаров и может реализовать их по своему усмотрению на любом рынке и по любой цене. Отношения между экспортером и посредником такого рода прекращаются после выполнения сторонами обязательств по договору купли-продажи.

Ко второму виду относятся операции, в которых экспортер предоставляет посреднику право продажи своих товаров на определенной территории в течение согласованного срока на основе договора о предоставлении права на продажу. Этот договор устанавливает только общие условия, регулирующие взаимоотношения сторон по реализации товаров. Для его исполнения стороны заключают самостоятельные контракты купли-продажи.

Торгового посредника в разных странах называют по-разному. В США и Великобритании — дистрибьюторами, в Германии - торговцем по договору или торговцем за свой счет, в Бельгии и Греции - концессионером, в Украине все более распространенным становится название такого посредника - дистрибьютор.

Комиссионные операции. Суть данных операций заключается в совершении одной стороной, именуемой комиссионером, по поручению другой стороны, именуемой комитентом, сделок от своего имени, но за cчет комитента. Комиссионер не покупает товаров комитента, а лишь совершает сделки по купле-продаже товаров за счет комитента. Это означает, что комитент остается собственником товара до его передачи в распоряжение конечного потребителя.

Взаимоотношения между комитентом и комиссионером регулируются договором комиссии. Механизм осуществления комиссионной сделки состоит в следующем: посредник, хорошо знающий рынок, подписывает договор комиссии (комиссионный договор) с комитентом о поставке товара на реализацию, находит покупателя и заключает с ним договор купли-продажи. Полученный платеж от покупателя за вычетом комиссионного вознаграждения в течение оговоренного в договоре срока переводится на счет комитента.

Таким образом, комиссионер является посредником только с точки зрения комитента. Для третьего лица (покупателя), с которым он по поручению комитента заключает сделку, комиссионер является стороной договора купли-продажи.

За свои услуги комиссионеры получают вознаграждение, обозначенное в договоре.

Разновидностью комиссионных операций являются операции консигнации. Суть их состоит в том, что экспортер (консигнант) поручает посреднику (консигнатору) реализацию товара со склада в течение установленного срока. Консигнатор не покупает этот товар в свою собственность, а продает его от своего имени и осуществляет платежи консигнатору по мере реализации со склада товара покупателю.

Консигнационная форма продажи используется при слабом освоении рынка или же при поставках новых товаров, мало известных местным покупателям. На условиях консигнации реализуются в основном товары массового серийного производства, автомобили, тракторы, запасные части, инструменты и т.п.

Агентские операции. Состоят в поручении одной стороной, именуемой принципалом, независимой от нее другой стороне, именуемой торговым или коммерческим агентом, совершение фактических и юридических действий, связанных с продажей или покупкой товара на оговоренной территории за счет и от имени принципала.

Агентские операции носят более или менее длительный характер. Минимальный срок агентского соглашения, как правило, два года.

В качестве агентов могут действовать даже физические лица, но в большинстве случаев - это юридические лица, зарегистрированные в торговом реестре.

Агенты лишь способствуют совершению сделки купли-продажи, но сами в ней в качестве стороны контракта не участвуют. Они не покупают за свой счет товары и не продают их от своего имени. Агенты действуют лишь как представители принципала в рамках ответственности, возложенной на них соглашением между сторонами (агентом и принципалом).

Терминология, применяемая к агентам в различных странах, разная. В Германии, Австрии, Бельгии их называют торговыми представителями; в Великобритании, США, Швейцарии, Скандинавских странах - агентами; во Франции — представителями. В практике США и Англии термин «агент» используется как в узком смысле (посредник, который уполномочен на заключение сделок и совершение других действий от имени и за счет представляемого лица), так и в широком (посредник, охватывающий все виды представительства и посредничества).

Брокерские операции. Данный вид операций состоит в установлении через посредника-брокера контакта между продавцом и покупателем. Иначе говоря, они сводят заинтересованных продавцов и покупателей, сами при этом не являются стороной в договоре и не участвуют в нем своим капиталом.

В отличие от агента брокер не является представителем, не состоит в договорных отношениях ни с одной из сторон и действует на основании отдельных поручений.

Брокер подготавливает проект договора и направляет его сторонам для подписания, а затем передает каждой стороне надлежаще подписанный экземпляр договора Брокеру могут быть также поручены контроль за исполнением заключенного контракта и предъявление рекламаций. Он не становится собственником товара и не уполномочен на получение платежей.

За свои услуги брокер получает обусловленное, нередко устанавливаемое торговым обычаем, вознаграждение. Брокеры не имеют права представлять интересы другой стороны в сделке и принимать от другой стороны комиссию или вознаграждении.

Посредников такого рода в разных странах называют по-разному: во Франции - куртье, в Германии и Швейцарии - маклерами, в Англии - брокерами.

На практике один и тот же посредник может выступать одновременно в разном качестве. По различным видам соглашений он может быть агентом и дистрибьютором, брокером и агентом, выполнять импортные и экспортные операции и т.д.

. Организационные формы торгово-посреднических фирм.

Зависимости от характера осуществляемых операций различают следующие виды торгово-посреднических фирм: торговые, комиссионные, агентские, брокерские, фекторни. • Торговые фирмы чаще всего проводят операции за свой счет и от своего имени. Они, как правило, поддерживают длительные отношения с постачальниками. Виды торговых фирм: • торговые дома (merchant hauses) закупают товары у производителей или покупают за границей и продают своим оптовикам или розничным торговцам; • экспортные фирмы (export firms) закупают товар на внутреннем рынке и перепродают за рубежом, иногда выполняют и комиссионные поручения. Они бывают специализированные (один товар) и универсальные (широкая номенклатура товаров) • импортные фирмы (import mechans) закупают за свой счет за границей товары и продают на внутреннем рынке. Они обычно имеют большие склады с товарами и специализируются на закупке одного сорта товаров, преимущественно сырьевых или пищевых; занимаются сортировкой, упаковкой; имеют большой опыт, что позволяет им конкурировать с другими фирмами. Эти фирмы покупают товары или экспортеров, или на биржах и аукционах. Теперь приобретают значение импортные фирмы, торгующие машинами и оборудованием. Это объясняется тем, что они берут на себя техническое обслуживание и, как правило, имеют широкую сеть дилеров - мелких торговцев • оптовые фирмы (wholesaler) выступают посредниками между промышленными предприятиями и розничными торговыми фирмами. Они закупают за свой счет товары за границей крупными партиями и реализуют отдельным потребителям более мелкими партиями, получая прибыль от разницы в цене. Провести грань между оптовой и импортной фирмой сложно. Но оптовая фирма закупает товары не только в экспортера, но и у отечественных производителей и продвигает их в свою розничную сеть далее; • розничные фирмы (retailer) сами осуществляют операции по экспорту и импорту, не пользуясь услугами крупных оптовых фирм. Они имеют широкую сеть своих магазинов, филиалов; • дистрибьюторы (distributor) - это фирмы в США, Англии и других странах, которые осуществляют преимущественно импортные операции и выступают как торговцы по договору. Они занимаются продажей только определенного круга товаров; • стокисты (stockist) - фирмы, которые находятся в стране импортера и ведут в основном консигнационные операции. • Комиссионные фирмы. Их основные виды: • комиссионные экспортные фирмы являются представителями продавца или покупателя. Отвечают за: 1) своевременность поставки товаров, 2) транспортировки, 3) документальное оформление сделки, 4) техническое обслуживание (иногда); 5) страхование. Могут выполнять и обязанности типа индент. Разновидность таких фирм - конфирмацийни дома (confirming hauses), которые берут на себя риск по кредитам, которые они от имени производителя предоставляют покупателю; • комиссионные импортные фирмы выступают представителями покупателей своей страны. Они размещают заказы за рубежом от своего имени, но за счет отечественных комитентов. Кроме того, могут оказывать и другие услуги - исследовать конъюнктуру рынка (обзоры), следить за отгрузкой товаров тощо. • Агентские фирмы длительное время поддерживают тесный контакт с принципалом. Они подразделяются на экспортных и зарубежных агентив. • Брокерские фирмы, наиболее развитые в Англии. Это крупные компании, специалисты этих фирм имеют высокую квалификацию и поддерживают постоянные связи с крупными банками, что позволяет им иногда финансировать сделки (в залог под товар). Они предоставляют квалифицированную информацию, выпуская ряд бюлетенив. • Фектори (faktors) - торговые посредники, выполняющие широкий круг посреднических обязанностей от имени экспортера: экспортируют продукцию; финансируют экспортные операции, платят аванс производителю, выдают кредиты покупателю, страхуют. Обычно они участвуют в торговле текстильной продукцией, кожей, лесом. Таких фирм много в США, Канаде, Англии.

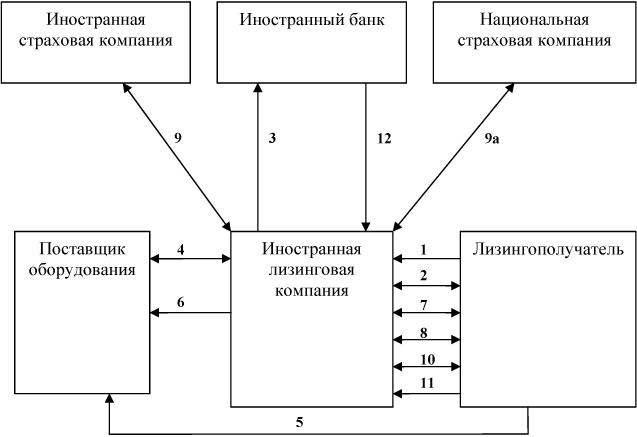

Схема международных лизинговых отношений

Как и в случае внутреннего лизинга, потенциальный лизингополучатель,

заинтересованный в получении конкретных и определенных видов имущества,

самостоятельно на основе имеющейся у него информации, опыта, рекомендаций,

результатов, предварительно достигнутых соглашений подбирает располагающего

этим имуществом поставщика.

В силу недостаточности собственных средств и ограниченного доступа к

кредитным ресурсам для приобретения имущества в собственность или

отсутствия необходимости в обязательной покупке имущества лизингополучатель

обращается к потенциальному лизингодателю, имеющему необходимые средства, с

просьбой об участии его в сделке. Это участие лизингодателя выражается в

следующем:

. лизинговая компания проверяет соответствие цены, которую согласовал

лизингополучатель, текущему рыночному уровню;

. лизингодатель покупает необходимое лизингополучателю имущество у

поставщика или производителя на основе договора купли-продажи в

собственность лизинговой компании;

. передает купленное имущество лизингополучателю во временное

пользование на оговоренных в договоре лизинга условиях.

Условные обозначения:

1 – подача потенциальным лизингополучателем заявки на оборудование;

2 – заключение о платежеспособности лизингополучателя;

3 – получение банковской ссуды;

4 – подписание договора о купли-продажи предмета лизинга;

5 – поставка предмета лизинга;

6 – оплата поставки;

7 – акт приемки оборудования в эксплуатацию;

8 – подписание лизингового соглашения;

9 – подписание договора о страхования предмета лизинга;

10 – осуществление лизинговых платежей;

11 – возврат предмета лизинга;

12 – возврат ссуды и выплата процентов.

Рисунок 1.1 – Схема международных лизинговых отношений

Финансирование приобретения лизингового имущества осуществляется

лизингодателями за счет собственных или заемных средств. В случае

недостаточности собственных средств, в лизинговой сделке принимают участие

коммерческие и инвестиционные банки, кредитующие лизингодателя и

выступающие гарантами сделок.

Обычно перед началом сделки производится тщательный анализ клиента, в

который входит:

. оценка клиента по его способности выплатить арендные платежи и по

его предварительным доходам от использования арендуемого

оборудования;

. оценка товаров (спрос на них с точки зрения возможной перепродажи).

В случае международного лизинга особенно важны: выбор валюты

контракта, оценка риска изменения курса валюты, таможенный режим

арендатора, налог на фирму, применяемый к арендодателю, наличие соглашений

о неприменении двойного налогообложения между странами, защита права

собственности иностранного арендодателя в стране арендатора.

Как правило, решение вопросов страхования имущественных и финансовых

рисков, осуществляется как лизинговыми компаниями, так и лизингодателями.

По лизинговому контракту лизингополучатель обязан произвести приемку

объекта сделки непосредственно при поставке, обеспечить все необходимые

технические и правовые условия приемки.

Погашение лизинговых обязательств может происходить как в денежной,

так и в другой форме. Так, при лизинге в развивающихся странах часто

используются элементы бартерной сделки. В счет арендных платежей идет

товар, производимый арендатором (нефть, алмазы, кожа и т. д.). Но здесь

нужно привлекать третью сторону, которая будет заниматься продажей этих

товаров за свободно конвертируемую валюту

Понятие валютного контроля в РФ.

Статья 22. Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты валютного контроля

1. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

2. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.

3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", таможенные органы и налоговые органы.

4. Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

5. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты валютного контроля.

6. Правительство Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами и агентами валютного контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации обеспечивает взаимодействие таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов валютного контроля информацию в объеме и порядке, установленных Центральным банком Российской Федерации, за исключением случаев, установленных частью 13 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Валютный контроль - деятельность государства, направленная на обеспечение валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Валютный контроль, являясь частью государственной валютной политики, является инструментом реализации охранительной и регулятивной функции государства, позволяющим обеспечивать экономическую безопасность и сохранять экономическую независимость государства.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Основными направлениями валютного контроля являются:

определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений;

проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации;

проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;

проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Российской Федерации.

Организация валютного контроля в России строится на сочетании 3 взаимодополняющих организационно-правовыхформ:

А) Общий (неспециализированный) контроль, включающий в себя контроль специальной службы (Минфин), а также взаимодействие с ней налоговых и правоохранительных органов. В рамках общего контроля реализуется внутренний валютный контроль путем проведения проверок документации;

Б) Банковский валютный контроль – направления контроля, которые связаны с наблюдением за законностью валютных операций, осуществляемых через кредитные организации;

В) Таможенный валютный контроль, объединяющий деятельность таможенных органов по контролю за валютными операциями, связанными с перемещением валютных ценностей и товаров через таможенную границу ТС.

Недостатки такой множественности форм является пересечение и дублирование функций, а также отсутствие единообразного и четкого правового регулирования деятельности контролирующих органов.

В области осуществления валютного контроля таможенными органами ведется контроль за соблюдением таможенного и валютного законодательства участниками ВЭД в части зачисления денежных средств за экспортируемые товары при экспорте и возврата валютной выручки за не ввезенные импортные товары в рамках заключенных внешнеторговых контрактов.

Работа в области валютного контроля ориентируется на предотвращение совершения участниками ВЭД незаконных валютных операций путем уклонения от технологий валютного контроля, основанных на применении паспортов сделок, оформляемых уполномоченными банками.

В неторговом обороте таможенные органы осуществляют контроль за ввозом и вывозом физическими и юридическими лицами наличной иностранной валюты, валюты РФ, внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме, а также дорожных чеков и др.

Валютный контроль в РФ осуществляют:

1) Правительство РФ;

2) органы и агенты валютного контроля.

К органами валютного контроля в РФ относятся:

Центральный банк РФ;

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ.

Агентами валютного контроля признаются:

уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ;

не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

таможенные органы;

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля.

Контроль за осуществлением валютных операций обеспечивают:

1) Центральный банк РФ — в отношении кредитных организаций, валютных бирж.

в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, выступающие в качестве органов валютного контроля, и агенты валютного контроля — в отношении резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями или валютными биржами.

2) Правительство РФ выполняет следующие функции:

координирует деятельность в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, их взаимодействие с ЦБ РФ;

обеспечивает взаимодействие не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг и таможенных органов как агентов валютного контроля с ЦБ РФ. Центральный банк РФ осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля и обеспечивает взаимодействие с ними, а также с таможенными органами уполномоченных банков как агентов валютного контроля. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают таможенным органам для выполнения ими этих функций информацию в объеме и порядке, установленных ЦБ РФ.

Понятие и форма договора международной купли-продажи товаров.

Понятие международного договора купли-продажи товаров

Основным нормативным актом, регулирующим международную куплю-продажу товаров является Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.

Венская конвенция вступила в силу 1 января 1988 г. с 1 сентября 1991 г. к Конвенции присоединился СССР; с 24 декабря 1991 г. Российская Федерация продолжает членство бывшего СССР в ООН и начиная с этой даты несет в полном объеме ответственность по всем правам и обязательствам СССР согласно Уставу ООН и многосторонним договорам, депозитарием которых является Генеральный секретарь. На 22 мая 1997 г. в Конвенции участвуют 48 государств, среди них Украина, Белоруссия, Эстония, Грузия, Литва, Молдавия. Конвенция вступила в силу для Польши (с 1 июня 1996 г.), для Узбекистана (с 1 декабря 1997 г.), для Бельгии (с 1 ноября 1997 г.) и Люксембурга (с 1 февраля 1998 г.).

Данная конвенция устанавливает, что договоры купли-продажи товаров – это договоры, заключенные между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. Из этого положения видно, что при определении понятия международного договора купли продажи Конвенция использует в качестве базового признак нахождения коммерческих предприятий сторон сделки в различных государствах.

Необходимо отметить, что данная Конвенция не применяется к продаже:

· товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования, за исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент заключения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого использования;

· с аукциона;

· в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона;

· фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег;

· судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке;

· электроэнергии.

Кроме того, как предусмотрено в ст. 3, она не применяется к договорам, в которых обязательства стороны, поставляющей товар, заключаются в основном в выполнении работы или в предоставлении иных услуг.

Венская Конвенция регулирует только заключение договора купли - продажи и те права и обязательства продавца и покупателя, которые возникают из такого договора. В частности, поскольку иное прямо не предусмотрено в Конвенции, она не касается действительности самого договора или каких-либо из его положений или любого обычая; последствий, которые может иметь договор в отношении права собственности на проданный товар.